【対談】詩集『やがて魔女の森になる』ができるまで(前編)

このトピックスを3月8日の国際女性デーに合わせてスタートさせてもらって、駆け足で、個人的な詩との出会いから、詩とはなにか、詩にとっての言葉の「意味」、東日本大震災と詩について、書いてきました。

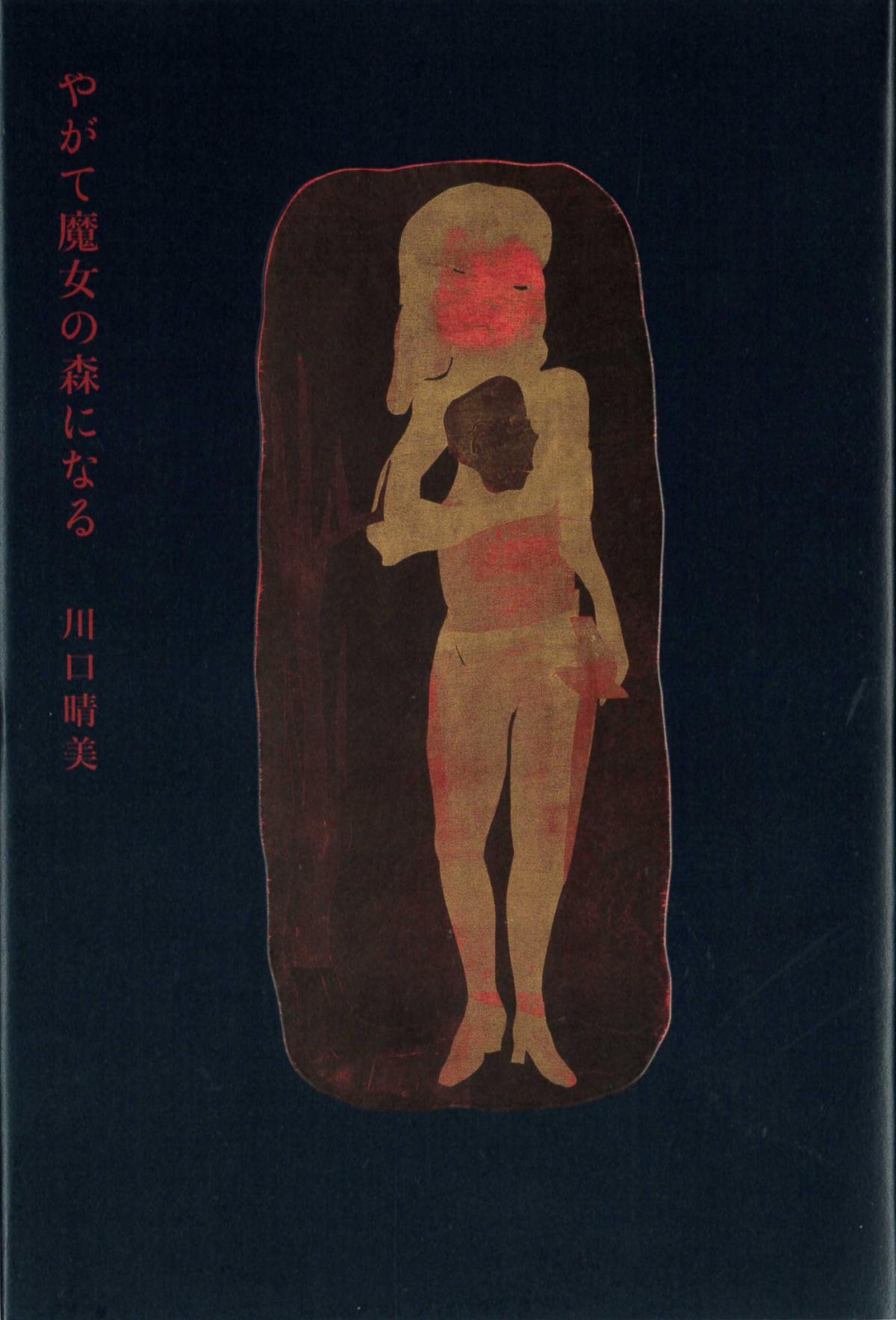

前回は、震災を描いた完成度の高い詩集として、川口晴美さんの『Tiger is here.』をご紹介しましたが、その後、川口さんは、2021年に『やがて魔女の森になる』を刊行、のち、第30回萩原朔太郎賞を受賞されます。

一昨年(2022年)11月5日、池袋コミュニティ・カレッジでおこなわれたトークイベント「詩人・川口晴美×編集者・藤井一乃対談 詩集『やがて魔女の森になる』ができるまで」は、賞の発表前に決まっていて、その後、受賞が決まってからのうれしい開催となりました。

前橋文学館では、2023年3月4日から 5月21日まで「世界が魔女の森になるまで ー 第30回萩原朔太郎賞受賞者 川口晴美」展が開催され、このときの対談の様子は、展示図録に掲載されています。その内容をこちらにも再掲します。

***

詩集『やがて魔女の森になる』ができるまで 現代詩の現場で思うことー詩人として、編集者として

自分を既成の何かに合わせなくていい

川口 私は20代からわりとコンスタントに詩集を作っていて、『やがて魔女の森になる』は13冊めの詩集です。書いてきたことにひと区切り付けて新しいところへ向かいたくなるタイミングで詩集を作っていたのですが、10冊めの『半島の地図』のとき、初めて編集者と一緒に詩集を作ったという感覚がありました。

もちろん、第一詩集などはそのときの編集者の方に教えていただくことがたくさんあったのですが、一緒に作ったんだと初めてしみじみ感じたのが『半島の地図』だったんです。そのころに藤井さんとの出会いがあり、藤井さんともあれこれご一緒できて、それが今回の詩集につながっています。

藤井 『半島の地図』が第10回山本健吉文学賞を受賞されて、これは前任の三木昌子さんが担当した仕事ですが、そのあとの『現代詩文庫196 川口晴美詩集』(2012年)から10年くらい詩集づくりをご一緒してきました。

『現代詩文庫』を刊行したときは、ほぼ同時期に中本道代さん、倉田比羽子さん、松尾真由美さんの『現代詩文庫』を刊行しています。そのあと、川口さんは『詩の向こうで、僕らはそっと手をつなぐ。』(ふらんす堂)という萌詩のアンソロジーを編集して刊行されていますね。

川口 近現代の男性詩人たちの詩をボーイズラブ(以下BL)の観点から読み解くアンソロジーです。これまで名詩とされてきた作品でも「BL読み」すると全然違う情景が見えてくる。詩は必ずしも書き手の意図通りに読まなくてもいい、読み手が自由に創造的に読んでいいんだ、そういう自由な言葉の場であればいいと思いながら、私自身が楽しんで作った本です。

藤井 このころから、川口さんご自身が、漫画やアニメが好きで、そういうものに影響を受けて詩を書いていると、わりとオープンに話し始められるようになった気がします。

現代詩の言論空間では、戦後詩の歴史を勉強して、著名な先輩詩人の影響を受けてきたと言わなければいけないような空気が今も少しあって、かつてはもっと強かった気がしますが、川口さんがそれを軽やかに振り切って自由な読みの可能性を提案された。こういう読み替えができるのではないかという中に、少しずつジェンダーの意識や視点が入ってきて、最新の詩集にもつながっています。

川口 そうですね。私は子供のころから漫画もアニメも大好きで、BLも楽しく読んできました。それを隠していたつもりはないのですが、やはり現代詩は高尚な文学というイメージがあるせいか、なんとなく口にしにくかったかもしれません。でも、私も年齢的に大人になり切って、自分を既成の何かに合わせなくてもいいや、と思うようになったんです。

初めて自分に向き合った作品

藤井 『現代詩文庫』刊行後、2013年から1年間、「現代詩手帖」で「Tiger is here.」の連載詩を始められます。

川口 連載にあたって「アニメについての詩を書いてもいいですか」と聞いたところ「どうぞどうぞ」と言っていただいて、気をつよくして書き始めたのが「Tiger is here.」でした。

藤井 この連載は『TIGER & BUNNY』というアニメの世界観を借りながら書かれた作品です。一方、このとき川口さんはご自身のことを書くと思い決めて連載を始められた。それまで川口さんは自分のことを書くという形では詩を書いてこられていなかったけれども、このときは自分の経験と『タイバニ』の世界を織り交ぜながら書かれました。

川口 詩を書いたり読んだりするようになってからずっと、どちらかというと自分の頭の中に浮かぶ空想や妄想、非現実のイメージを言葉で捉えて詩の形にして外に出すのがおもしろいと感じていました。詩は書き手の思いや心情、体験を書いていると思われがちですが、私自身は現実の自分のことなんかほとんど書いてなかったんです。

でも、この連載の前に東日本大震災とそれに伴う原子力発電所の事故があって、私は、一度詩の言葉で自分自身としっかり向き合わないといけないんじゃないか、書き始めるとしたらそこからしかないんじゃないかと考えました。それは私にとってはほぼ初めての書き方だったのでとても難しかったのですが、大好きなアニメの世界が支えとなって、藤井さんに並走してもらって、最後まで書き切れました。

藤井 東日本大震災後には、私たちが経験したこの災厄にどう向き合えばいいか、どう書けばいいかということに対して、いろんなふうに悩んだし、試みた人も試みなかった人も、こういうことを直接書くのは詩ではないと思う人もいた。

いろんな試み、書き方が手探りされた中で、この連作をまとめた詩集『Tiger is here.』は、東日本大震災を描き得た、優れた詩集だと思います。この詩集は高見順賞を受賞されましたが、現代詩でフィクショナルな世界を構築しながら東日本大震災のことを描き切っている。

川口 詩集のあとがきにも書きましたが、私の出身地は福井県小浜市で、原発銀座と呼ばれる地方です。あの災厄が日本海側で起きていたらということを想像するのはたやすくて、だとしたら今もあそこに住んでいる私の幼馴染みとか、学校で隣に座っていた同級生とか、同じ病院で生まれて似たような環境で育ってきた子とか、彼ら彼女たちはどうなっただろう、と。それに、私の方が今そこに暮らしていても全然おかしくない。だから、あの地震と津波で傷つき死んでいったのは私かもしれないと感じました。

でも、実際の私は東京にいて、もう小浜に戻って住むことはないだろうと思うと、何かを押しつけてきたような、後ろめたいような苦さがあって、そういう矛盾を孕んだ自分を見つめなきゃいけなかった。私という個人の現実と向き合って集中して書いたのですが、そういう個人的なことが詩によって普遍的なところへ開かれたのだとしたら、よかったと思います。

装画は『詩の向こうで、僕らはそっと手をつなぐ。』でもお願いした漫画家の山中ヒコさん、デザインしてくれたのが、私の大学時代からの友人の小宮山裕さんで、藤井さんと四人でワイワイ言いながら作りましたね。

本当にはいない人物になって書く

藤井 その後、高見順賞の受賞をきっかけに「現代詩手帖」の誌面でアンソロジーを企画しました。

川口 『Tiger is here.』では自分自身に向き合って書いたわけですが、その後さらに自分自身のことを書こうとはあまり思わなくて、「私があの人だったら」という想像力を働かせる方向に行きました。「現代詩手帖」では、いろんな詩人、歌人、俳人に作品を依頼する三回連続のアンソロジーを提案したんですよね。

それぞれ「女子校」「ゾンビ」「男だけの世界」というお題について細かく設定を決めて、たとえば「ゾンビ」回では、「原因不明のままゾンビ(全速力で走ったりはしないタイプ)が蔓延し、廃墟となった街や地区もある一方で、そこそこ生活環境を維持できている区域もある、そんな世界で生きている人(あるいはゾンビ)」として書く。

これだと、どの詩人も歌人も俳人も自分自身のことを書くわけにはいかない。架空の空間、仮構された世界にログインするように、作品世界には存在しているけれど実際にはいない人物なりキャラクターなりに自分がなったつもりで書いてもらうという企画でした。

藤井 この細かい設定を考えられたのが川口さんですが、「私」の問題、詩における主体、作品の中の主人公をどういうふうに考えるかということが、試みとしてわかりやすいし、おもしろかったですね。

川口 読者も、作者本人のことが書いてあるわけではないと思って読むしかないですからね。このときも誌面を小宮山さんに大胆にデザインしてもらって、後で『Solid Situation Poems』(稀人舎)という冊子にまとめました。

萩原朔太郎の詩の擬人化「朔ちゃん」

藤井 さらに、ちょうど清家雪子さんの漫画『月に吠えらんねえ』(講談社)が刊行され始めるのがこのころです。2013年11月に「月刊アフタヌーン」で連載開始、2014年4月に第1巻刊行ですね。「絶対おもしろいから読んで」と詩人の北爪満喜さんから薦められました。TOKYOポエケットか文学フリマの打ち上げの席だったと思うのですが、特集をやってはどうかと話題にもなりました。

その段階では無理だと思ったのですが、そういう難しそうなアイデアが企画の第一歩だったりする。自分の奥に沈めてチャンスを待つというか、そういう考えもあるのかと温める。そうするうちに前橋文学館で萩原朔美館長と清家雪子さんの対談があると知り、「現代詩手帖」2018年6月号で特集が実現しました。これも川口さんとご一緒した外せない特集だと思います。

川口 さきほど話に出た主体の問題にも関わるのですが、『月に吠えらんねえ』には「朔ちゃん」という萩原朔太郎を思わせる主人公が登場します。それは朔太郎自身ではなく、朔太郎の詩の世界を擬人化したキャラクターなんです。

その少し前から漫画やアニメでは、国とか鉄道路線とか無機物にとどまらず概念を擬人化して描くのが流行っていたのですが、ひとりの詩人の世界をひとつのキャラクターで表すというのがまず斬新だった。朔ちゃんだけではなく、北原白秋の詩の世界を擬人化した「白さん」ら、多くのキャラクターが架空の「詩歌句(しかく)街」で暮らしている。

物語が進むにつれ、そこに戦争詩の問題が大きく関わっているのがわかってきたのですが、それは現在を生きて詩を書いている私たちにも深く関わってくることで、決して他人事ではないと考えさせられます。特集の段階では『月に吠えらんねえ』は連載途中でしたが、執筆者の皆さんがそういうところまで踏み込んで考察されたのは大きかったと思います。

藤井 詩の問題として直接戦争詩を扱うことはタブーな部分が今でも多いし、難しいことですよね。『Tiger is here.』にも通じていますが、そこを清家さんも虚構の力を借りながらこの問題に真剣に向き合われた。資料を徹底して調べられて、私たち編集者も、詩人たちもなかなかできずにいることをやろうとされた、研究者の学術論文のような漫画でした。

川口 それに、『月に吠えらんねえ』を読んでいると、今までの萩原朔太郎の詩のイメージが変わってくるのがおもしろいんですよね。光の当て方、角度が変わると、見えてくるものが大きく変わります。

藤井 『月に吠えらんねえ』の中では、朔ちゃんは女性化していきますからね。ジェンダー的な読み替えがされていて、そこにもいわゆる現代詩の旧来の読みに対する批評がある。私たちのこれまでの朔太郎の読みが揺るがされるところがあったと思います。

朔太郎の詩は好きですか?

川口 好きです。子供のころに教科書とかで出合う詩って、明るいメッセージがあったり、何かしら意味のあることを言おうとしていたり、あるいはセンチメンタルでロマンチックだったり。そういうのが詩なのかなと漠然と思っているところを朔太郎の詩は壊して、広げてくれるんですよ。

「竹、竹、竹が生え」とそれだけが繰り返されて、地面の底から病人の顔が現れて、猫が話してる。奇妙なイメージや暗い方へ向かっていってもいい、「くらやみ」もあるんだと思わせてくれて、私には親和性がありました。なので今回、こうして萩原朔太郎賞をいただいたのはとてもうれしかったです。

『やがて魔女の森になる』の軸になる詩

藤井 『Tiger is here.』のあとにマイナビ出版からも詩集が出ていて、その一冊を挟んで『やがて魔女の森になる』の刊行です。この詩集をこの形でまとめようと思われた経緯を教えてください。

川口 この詩集の中心になるのは「世界が魔女の森になるまで」という長篇詩です。初出は「早稲田文学増刊 女性号」(2017年、川上未映子責任編集)でした。「女性号」と銘打つことに対しては賛否両論あるようですが、川上未映子さんの巻頭の言葉に「そこで本当は何が起きているの。/あなたは、どこからきて、どこへいくの。/ねえ、いまあなたは、なんて言ったの?」という、とても印象的な三行があったんです。

女性が存在すること、それを書くことにまつわる葛藤や矛盾を突き抜けて響いてくるその問いかけへの応答として、私は「世界が魔女の森になるまで」を書けてよかったと思い、次の詩集はこの詩を軸にして編もうと決めました。

藤井 この巻頭言には、かつて書き手が女性だけの特集を組んだ文芸誌があって、それを当時、ある作家は古いと感じたと言い、しかし川上さんは、そういう雑誌があるなら見てみたいと思ったと書かれています。これを読んで私は「現代詩ラ・メール」を思い出したんですね。「ラ・メール」も執筆者がほぼ全員女性の詩の雑誌でした。

「世界が魔女の森になるまで」は初出時からよく読まれていて、ツイッターなどでも反応がありましたね。ただ、個人的には、詩集のタイトルにこのまま「世界」という言葉が付くのを避けたかった。『Tiger is here.』のときも最初のタイトルはこれではなかった。詩集のタイトルは、いつもぎりぎりまで粘っています。

川口 藤井さんに言われて、うんうん唸って、最終的に『やがて魔女の森になる』になりました。

作品構成も最初に編んだ順番とまったく変わっていきましたね。

藤井 印象がはっきりしている一篇があるんです。今回は「気がかりな船」という、コロナ禍のことを書いた、横浜に停泊したダイヤモンド・プリンセス号を彷彿とさせる作品を冒頭に持ってきました。みんながまだ渦中にいて右往左往しているときに、コロナのことをここまで鮮やかに描いた詩はなかった。今もないと思います。

川口 さきほどお話した想像力を発動させると、私自身があそこにいてもおかしくない。ということは、私が今いるこの陸地そのものが不安で不安定な大きな船なんじゃないか、と考えました。

藤井 表紙は、イケムラレイコさんという美術家さんが描かれています。

川口 イケムラレイコさんの大きな個展が国立新美術館で2019年にあったんです。以前からイケムラさんの作品は知っていたのですが、まとまって作品を見るのは初めてで。たどって見ていくうちに、私とは生きてきた道筋が全然違うし、抱いているイメージが同じということではないのに、心に深く触れてくるものがありました。

中に「Amazona」というシリーズが展示されている暗い部屋があって、アマゾネスの少女たちが本当に暗い森に潜んでいるように思えました。怖くて、頼もしくて、痛々しくて、凜としていて。いつか機会があったら私の詩集の装幀に……というか、この女の子たちと一緒に戦いたいと思いました。

藤井 川口さんは詩集づくりの方向性がはっきりしていらっしゃるので、いつもこんな感じでご一緒してきました。(つづく)

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント