英語で日本語の詩を語るように◎岬多可子「放課後」

Nice to meet you.I am...

はじめまして、藤井一乃と申します。2000年から詩の出版社で仕事をしています。

この自己紹介が、まさに英語の自己紹介のようだと思うのですが、日本語を母語としない人たちに日本の詩について話すときのように、この連載をはじめてみたいと思っています。

最初の3年間は、営業部に在籍して、書籍の出荷や書店への営業といった業務を通して出版の経験を積みました。2003年から単行本、おもに詩集の編集を担当、これまで400冊以上の書籍を刊行しています。このかん、2016年から2019年の4年間は「現代詩手帖」という月刊誌の編集長として、ちょうど50冊の雑誌を刊行しました。

当時、池袋・西武百貨店内に思潮社が運営する「ぽえむ・ぱろうる」という詩専門の書店があり、営業部の仕事のかたわら、週に何日かこのぽえむ・ぱろうるで店番として書籍の販売を経験。そのことは、私にとって大きな財産となり、現在の仕事に生きています。

西武にセゾン美術館(1999年閉館)があり、アール・ヴィヴァン(併設の美術書専門店)があり、ぽえむ・ぱろうる(2006年閉店)もあった、いまや伝説のような、セゾンカルチャーの一端に最後に触れることができたことは得難いことでした。そのことも、いつかお話できればと思っています。

その後、編集に携わるようになり、たくさんの詩集を手がけるなかで、そのように最初から自覚していたわけではありませんが、自然に女性詩人の詩集を担当することが多くなりました。詩は難しいと思われて敬遠されてしまいがちで、なかなか一般に流通しませんが、けして派手ではない、目立たないけれども、詩のこういうところをもっと知ってほしいと思うような詩集や詩を紹介する機会があればと考えてきました。

詩との個人的な出会い

一般に、詩は教科書に掲載されていて、それで知ることが多いと思うのですが、それがそのまま詩との出会いになるとは限りません。国語の授業が苦手で、それで詩を嫌いになってしまう人もいれば、授業数が足りなくて詩の授業が飛ばされてしまうこともある。学校の先生が詩をどのように教えていいかわからないという声もよく聞きます。

私がその意味で本当に詩に出会ったのは、大学生になってからでした。叔父が画家で油絵をやっていたり、大叔母が短歌をやっていた影響で、文学や美術にひろく関心がありました。上京してからは、演劇にも出会って、いずれその方面で仕事を続けていきたいと思い、学芸員資格を取得。美術や写真、演劇、映画、そうした芸術ジャンル全般への関心の一部として詩があったということになります。

そういうなかで大学一年生のときに、たまたま入った喫茶店でひらいた女性週刊誌に岬多可子さんの「放課後」という詩が掲載されていました。それは、前後の文脈のない経験で、この一篇との出会いがなければ、私がこの世界に入ることはなかったはずです。その詩を自己紹介のかわりにお伝えしたいと思います。

放課後

昇降口の掃除当番も

さらさらと砂を踏んで帰ってしまった

机の中には

置きっぱなしの日本史資料集

捨て場に困った試験管の破片や

授業中にまわってきた暗号

すこしだけ形のかわってしまった 心 も

そうして

途方に暮れて

帰宅する機会を見失ってしまった生徒が

きょうは

ひとり ふたり さんにん

それぞれのあいだに

さみしくあかるい距離を保ち

今週の連絡事項 からも

英文法の試験範囲 からも

とおくに手ばなされて

美術室には

自分の置き場所を決められない

やせた美術部員

袖口を汚して

完成しない構図に向きあっている

冷えた紅茶のようなにおいを漂わせて

やがて 廊下にも黒板にも

夕闇が寄せてくる

と みじかいチョークは

落ちて転がり

かわいた余韻だけが

校舎にひろがっていく

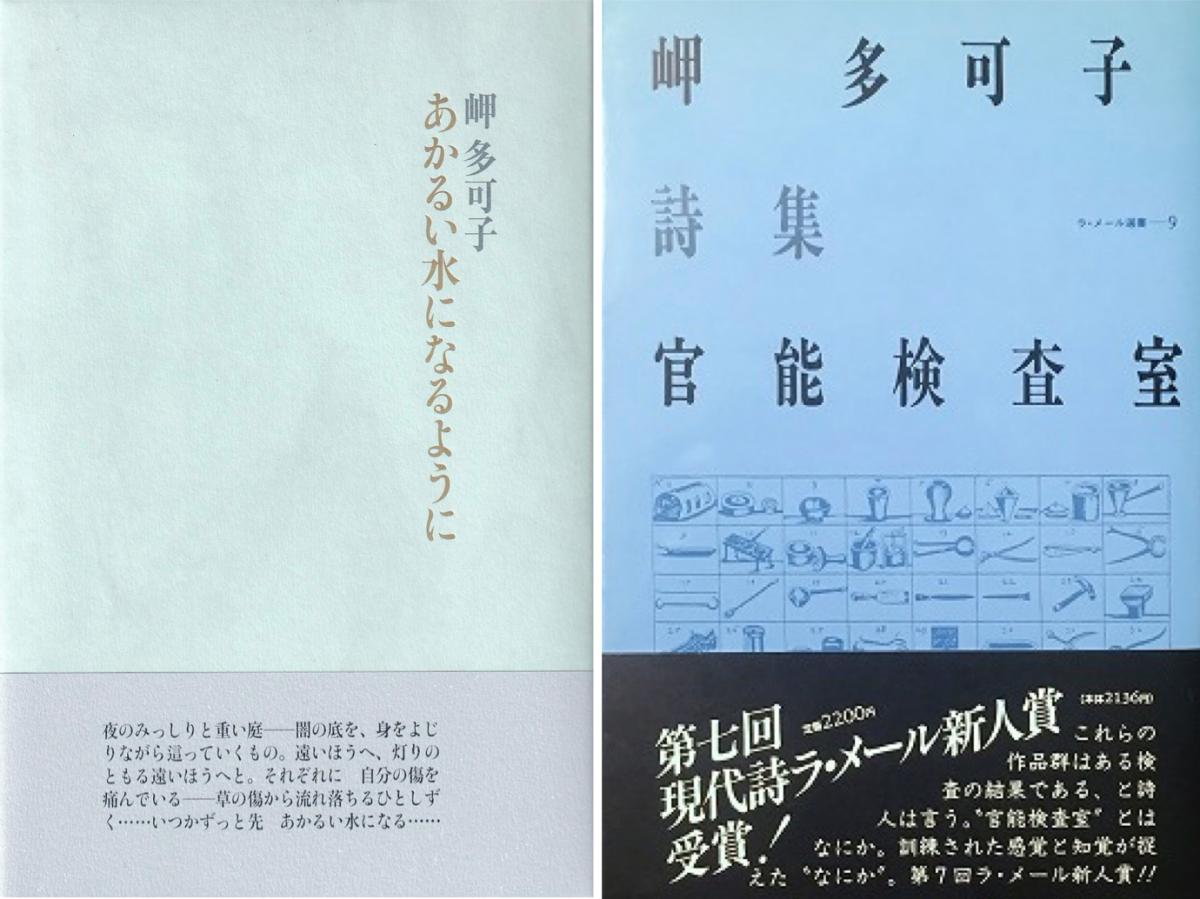

岬多可子『官能検査室』思潮社、1991年

〈女性〉たちとの仕事

岬さんは、1967年生まれ、1990年に第7回ラ・メール新人賞、2007年に詩集『桜病院周辺』で第37回高見順賞、2021年に詩集『あかるい水になるように』で第2回大岡信賞といくつかの大事な詩の賞を受賞されています。じつは大学の先輩であることもあとから詩集で知ります。

もうすぐ国際女性デーということで、岬さんが詩人としてスタートされたこの「現代詩ラ・メール」という、80年代の女性たちによる詩の雑誌の話をしたいのですが、このコーナーでは、できるだけ短く、通勤時間の途中などに気軽に詩に触れていただける場所にしたいので、今日はここまでに。続きをあまり間をおかずに書きたいと思います。

これからのこと

このコーナでは、音楽を聴くように、一日一篇とはいかなくても、できるだけ多く、直接詩に触れて感じてもらえるように、詩になじみのないかたに、詩のことを知ってもらうための入門編になるように考えています。

日本あるいは世界を見渡しても数少ないであろう、このマニアックな「詩の編集者」という職業は、そもそもなにをする仕事なのか、どうして「詩の編集者」になったのか、ということも少しずつお話していきます。

ネットでのことばを通した「ラジオ」だったり「古書店」だったり、あるいは「詩のサブスク」だったり…そんなイメージで、時々、これまでご一緒してきた詩人さんたちとの対話も挟んでいきたいと考えていますので、ゆっくりお付き合いください。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント