医療の値段を決めている人たち: 中医協ってどんな組織?

令和3年度の医療費は44兆円にのぼり、前年度と比べて2兆円の増加となったようです。

これだけの規模を誇る市場ですが、それら一つ一つの医療サービスの値段は、実質的に、中央社会保険医療協議会(中医協)と呼ばれる組織で決められています。

法律に基づき昭和25年に発足

昭和2年(1927年)に健康保険法が施行された当初は、診療報酬は、支払側と診療側との契約によって決まっていたそうです。そこから、昭和18年の健康保険法改正によって、医師会や健保連、国保などの関係者の意見を聞いて厚生大臣が決めるという形に改められました。

こうした流れの中で、昭和25年(1950年)に、社会保険医療協議会法が制定されて、中医協が発足しています。中医協で審議する事項も法律に規定されており、療養の給付等に関する事項について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、答申すること等とされています(簡単に言うと、診療報酬に関する事項等を審議するということです。)。

中医協の委員構成は法律で決まっている

では、中医協において、実際に医療の値段を決めているのはどんな人たちなのでしょうか。実は、こちらも法律に規定されています。20人の委員をもって組織することとなっており、それぞれ、

一 保険者等の支払側を代表する者 7人

二 医師等の診療側を代表する者 7人

三 公益を代表する者 6人

となっています。

見ていただくと分かるとおり、多くの審議会と異なり、委員が独立した立場で審議する場というよりも、それぞれの共通利益を代表する集団として対峙しつつ、合意を模索する場というニュアンスが透けてみえます(公益委員は、支払側と診療側が合意に達しない場合に、公益的な観点から裁定を下す役割等を担っています。)。

贈収賄事件を機に役割の見直しが行われた

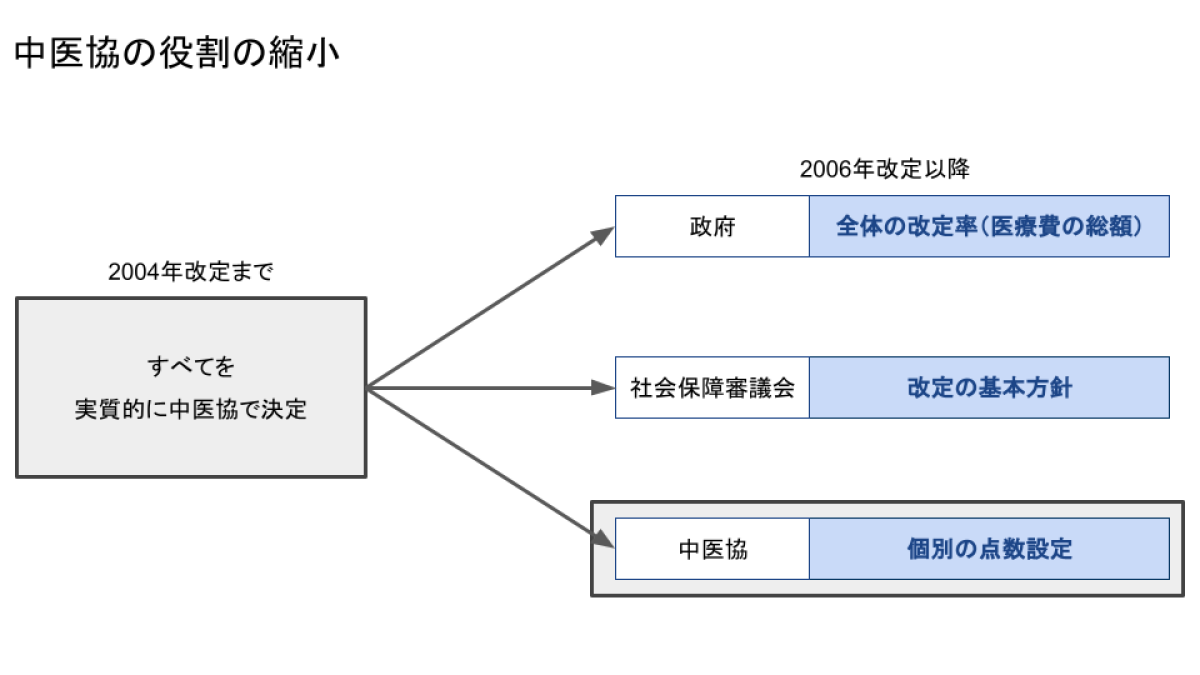

そんな中医協ですが、平成16年(2004年)に明るみになった贈収賄事件(「かかりつけ歯科医初診料」の算定要件緩和等に関する贈収賄)によって、現在は、大分権限が縮小されています。

それまでは、医療費の総額を決めるための改定率も、これからの医療のあり方を示す診療報酬改定の基本方針も、実質的に中医協で決められていました。ところが、贈収賄事件の反省を踏まえ、これらの部分については、外部に権限が移っています。

依然として政策論議の中心に

そうは言っても、まだまだ中医協の影響力は大きいようです。中医協の会長を務めた森田先生は、以下のような感想を述べています。

相変わらず、わが国の医療に関することは、すべて最終的には中医協で決定するという意識が強い。このことは、当事者である委員だけではなく、中医協に関心をもつ医療関係者や産業界も同様であろう。「会議の政治学III 中医協の実像」

中医協の内幕がどんな感じになっているのか興味のある方は、『会議の政治学III 〜中医協の実像〜(森田朗)』など読んでみるのも面白いかと思います。また、現在は、オンラインでの中継もされているので、興味のある方は、一度、覗いてみるのも一興かと思います。

参考文献:

1. 厚生労働省. 「令和3年度 医療費の動向」を公表します. 厚生労働省

2. 厚生労働省. 中医協の在り方に関する有識者会議(第1回)

3. 厚生労働省. 社会保険医療協議会法. e-GOV

4. 森田朗. 会議の政治学 III 中医協の実像. (慈学社出版, 2016).

5.厚生労働省. 中医協の在り方に関する有識者会議 報告書.

6. 佐藤敏信. THE 中医協. (薬事日報社, 2018).

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント