「みんなで決めるプロセス」が、ルールへの納得感を高める

あらゆる場面で目にする「安全・安全を守るためのルール」

少し前に、神奈川県相模原市内の飲食店が、特定の学校の全生徒を「出入り禁止」にした張り紙が話題になっていました。

張り紙の内容を、一部抜粋します。

「店内での中学生迷惑行為に関して、他のお客様へのご迷惑、店舗スタッフの身に危険を感じることがございます。つきましては、●●●中学校生徒の方を、当店への出入りを禁止とさせて頂きます。お客様へ安心して御利用いただく為に、御理解、御協力の程 宜しくお願い致します」

いくつかの取材記事によると、当該店舗では、生徒たちの迷惑行動について学校に相談をしており、状況が改善されない場合は警察にも通報していたとのこと。学校でも、生徒たちに対して「社会でのルールやマナーを守る」よう指導していたといいますが、それでもなかなか状況が改善されず、「学校全体の出入りを禁止」という措置になったそうです。

(その裏側にある思いや背景などは読み取りきれませんが)お店の張り紙から見えるのは、今回のルールは、他のお客さんや店舗スタッフの「安心・安全」を守ることを目的につくられたのではないかということです。

このような「安全・安全を守るためのルール」は、社会のさまざまなところで目にします。たとえば、「公園でのボール遊び禁止」というルール。これは近隣に住む住民の方が、ボール遊びの騒音によって安心して暮らすことができなかったり、ボールがぶつかってケガをしてしまうなど、安全性が損なわれてしまうリスクを考慮してつくられたものだと思います。

近年、このように安心・安全を配慮するがゆえに、場合によっては一方的にあらゆるものを禁止するルールが増えているようにも感じています。

つい最近、4年ぶりに開催された「びわ湖花火大会」でも似た事例がありました。経済事情や観客の安全配慮などを理由に、無料観覧スペースを減らし、有料観覧席の増設をしたとのことですが、観覧席の後ろに人が溜まらないように、高さ4メートルの“目隠しフェンス”を設置したことが話題となりました。

もちろん「安心・安全を守る」ということは非常に重要ですが、十分な説明もなく、あらゆるものに厳しいルールが設けられると、不満が上がったり、ルールに反発する人が出てきたりして、結果的にルールが形骸化してしまうリスクを孕んでいるとも感じます。

わたし自身、学校でルールメイキング(生徒主体の対話的な校則・ルールの見直し)の取り組みを目の当たりにする中で、子どもたち自身がルールを“自分ごと”として捉え、きちんと運用されるためには、「誰かが一方的に決めたルール」ではなく、「みんなで決めたルール」としていくことが重要であると、改めて感じています。もちろん時間はかかってしまうのですが、そうすることで目の前のルールへの納得感が高まり、ルールを破ったり見なかったことにするのではなく、「ちゃんと守ろう」という意識にも繋がっていくのではないでしょうか。

そうはいっても「具体的にどんなことから始めたらいいのだろう?」と疑問に感じる方もいらっしゃると思います。そこで今回は、当事者である子どもたち自身が「ゲーム機のルールづくり」に取り組んだ事例をご紹介します。

子どもたちと考える「ゲーム機の使い方」のルール

認定NPO法人カタリバでは、2015年から文京区からの委託を受けて「文京区青少年プラザb-lab(ビーラボ)」という中高生向けの施設を運営しています。「いつでもなんでも挑戦できる中高生の秘密基地」というコンセプトのb-labには、毎日たくさんの中高生が訪れ、ゲームや卓球、勉強、バンドやダンスなど、自分のやりたいことにチャレンジしながら、自由に過ごしています。

b-labでは、ゲームを通して学校や学年を超えて、友達の輪を広げられるようにと「NintendoSwitch」(以下、Switch)が導入されました。中高生同士の交流を目的に導入したという経緯もあり、子どもたち自身が、Switchの使用ルールを考えて、運用していく方針を掲げました。

Switchのルールづくりは、つぎのような進め方を実施しました。

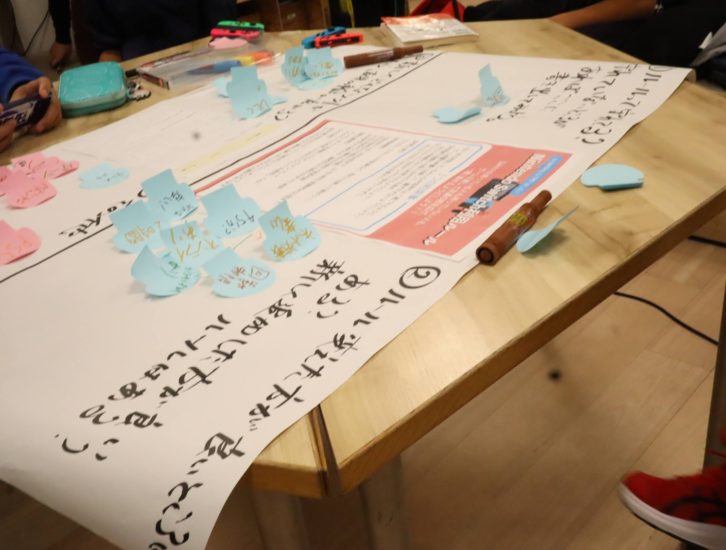

①ワークショップ(3回に渡って実施)

・中高生・運営スタッフ共にSwitchを導入する目的を共有

・ゲーム利用をしない人も含め、すべての人に気持ちよく利用されるためにルールに必要な要素を洗い出す

・具体的なルール(利用人数・時間等)や目的に応じたゲームソフトを検討

・ルールの仮案をつくる

②掲示によってルール案を公開(初回不参加だった人にも内容を共有)

・誰でもルール案に対して意見を出すことができる

③②で得た意見をもとに再度ルールを作成

④一定期間のルール運用を経て、ルール見直しイベントを実施

・ルールは守れているか、変えた方が良いルール、新しく追加した方が良いルールはあるか検討する

・新たにどんなゲームソフトがあったら友達の輪が広がるか

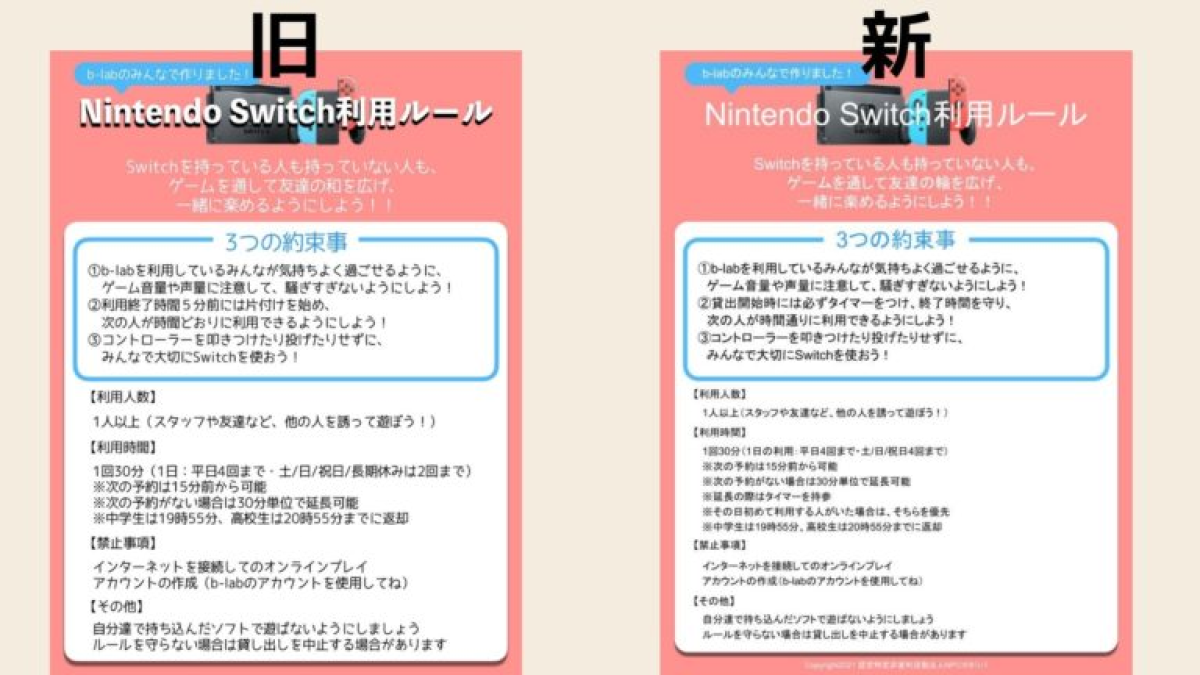

このワークショップによって生まれたルールは以下の通りです。

このワークショップを経て、Switchを利用する人も、しない人も、気持ちよく施設を利用するためのルールをつくることができました。

このように時間はかかってしまうかもしれませんが、みんなで決めたルールをつくることによって、より自分ごととして考えることができるようになります。

話し合いの際には、子どもも大人も同じ目線に立って、目指したい姿がどのようなものであるのかという「最上位目標」を分かち合うことが大切です。その先に具体的なルールを考えていくように心がけるだけで、意見が一致しない場面でも尊重しあえたり、折衷するアイデアを考えることができます。

子どもたちとの話し合いに関わらず、会社や家庭でも活かせそうな対話手法なのではないかと思います。

今回取り上げた「Switch(ゲーム機)のルールメイキング」の過去のワークショップの様子は、こちらのb-labのブログ記事で詳しく紹介しています。

またSwitch導入から2年以上経った現在も、「Switchルールメイキング」のワークショップは継続して行われています。

「ルールの自分ごと化」が、自立や主体的な参加を引き出す

今回の事例では、みんなが安心・安全に施設やゲーム機を利用するために、関係者みんなで「この場で大切にしたいこと」を確認し、当事者である子どもたちもルールづくりの場に参加していました。そうすることで、子どもたちの中でも「みんなが気持ちよく過ごせるために、ルールを守ろう」という意識が自然と働いていました。

前述のケースから、ルールが子どもたちに受け入れられ、きちんと運用されるかどうかは、子どもたちにとってそれが納得できるものであるか、自分ごと化されているかどうか、ということと密接に関わっているように感じます。そして「納得感」や「自分ごと化」を高めるためには、今回のように丁寧なプロセスが不可欠であると思います。

目の前のコミュニティにおける“ルールメイキング”の経験によって、決められたルールへの納得感が高まり、さらには「自分だけが楽しむのではなく、みんなが過ごしやすい場所にしていこう」という、より主体的な参加にも発展していくのではないかと思います。

もし目の前のコミュニティ(家庭、地域、学校、会社など)において、「なぜあの人は、ルール違反ばかりするのだろう?」と感じていたら。「ルールづくり」の参加の機会をひらくことが、解決に向けたヒントになるかもしれません。皆さんもそれぞれのコミュニティで、小さいところからでもルールメイキングを始めてみてはいかがでしょうか。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント