婦人科系疾患にかかわる海外フェムテック製品5選と、検診率を上げるヒント。ピンクリボン月間記念

毎年、10月1日から31日の1ヶ月間は「乳がん月間」であり、日本ではピンクリボン運動を行なっている。

ピンクリボン運動は「乳がんで悲しむ人を一人でも減らしたい」との想いから、1980年代にアメリカで活動が始まった。

日本でも、2000年ごろから活動が盛んになってきたが、乳がん検診の早期受診を呼びかけるさまざまな活動を行なっている。

そこで今回は、婦人科系疾患にかかわる海外フェムテック製品5選の紹介と、実際に女性たちからヒアリングした中で、どうすれば検診率を上げられるのか、そのヒントをお伝えする。

1.🇺🇸Prime Genomics(乳がん)

乳がんは日本人女性の9人に1人が患うがんで、40代後半が罹患率のピークと言われる。現在の乳がん検査は、超音波検査やマンモグラフィー(乳房をアクリル版などで挟んで平らにし、X線撮影する検査)など、被爆や痛みを伴うものが一般的である。

さらに、マンモグラフィ診断の精度は人種・民族によって異なる可能性も指摘されているうえ、発展途上国では正しい使い方をされていない事例も多くある。

Prime Genomicsは、唾液を利用した分子診断テストであり、乳がんにつながるバイオマーカーを特定し、マーカーの量によってがんの進行状態を診断する。それによって、医療従事者がいなくても利用可能であり、被曝や痛みを伴うこともない。

これからの発展に期待したい。

2.🇺🇸UE Life Sciences(乳がん)

ハンディサイズの機械で、被曝なし・痛みなしで、医療機関で乳がんを検知するiBreastExamを開発。手軽な検査受診で、FDA(米国食品医薬品局)を取得している。

2022年、ラスベガスで開催されたCES(世界最大のテクノロジー見本市)で、グローバルウィメンズヘルステックアワードを受賞。

さらに同社では、AIを活用した子宮頸がん検査用のモバイル検査機器cervAlcalや、自宅で乳がん検査できるデバイスSelfiも開発。医療機関向けとコンシューマー向けの双方で、婦人科疾患を早期発見できるデバイスを開発している。

3.🇺🇸AOA(卵巣がん)

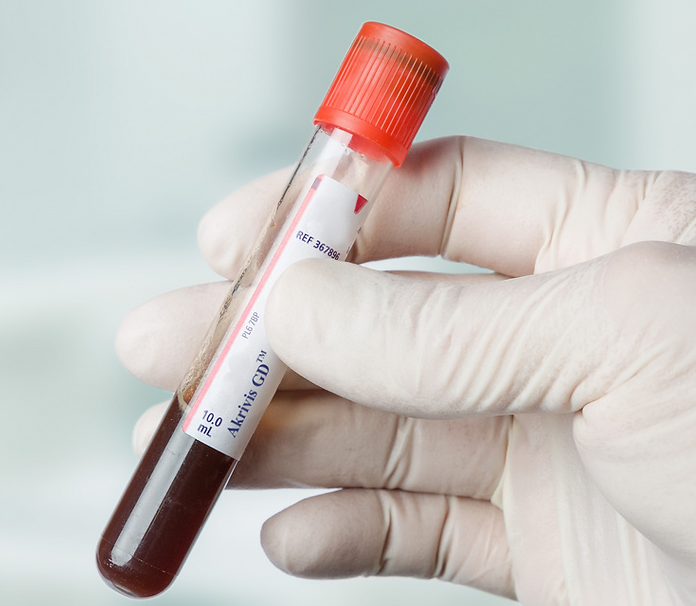

2023年10月に1,700万ドル(約25億円)の資金調達を実施したAOA Dx。新種腫瘍マーカーの分析を通じて、卵巣がんの早期診断に優れた結果を示す液体生体検査を開発している。

卵巣がんは、卵巣にできるがんで、くるみ大の卵巣がこぶし大にもなるが、卵巣は腫瘍ができやすい部位ともいわれている。ライフスタイルの欧米化により、日本でも近年増加傾向にある。

2020年には、世界で約30万人の女性が卵巣がんの診断を受けたが、2040年までに約45万人に急増するとも言われている。卵巣がんは、早期に発見されれば、5年生存率が90%を超えるが、進行した段階で診断されると5年生存率は30%未満になる。

より早く、より治療可能なステージで、患者を診断することが重要であり、これからの広がりに期待したい。

4.🇮🇱Mobile ODT(子宮頸がん)

人工知能(AI)を活用し、臨床現場で子宮頸がんのスクリーニング検査ができるデバイスである。

子宮頸がんは、子宮の入口付近にできるがんで、主にヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因であると考えられている。検診によって早期発見が容易であり、完治が可能ながんである。

Mobile ODTのEVAは、高度な画像・データ・ソフトウェアアプリケーションを組み合わせて、世界30ヵ国以上で質の高い治療が受けられる一助になっている。

5.🇺🇸iSono Health(乳がん)

1分で手軽に乳がん検診が可能であり、ポータブル式の3D超音波スキャナーで、乳がんを早期発見するデバイスを開発している。

乳がん検診で高濃度乳房(テンスブレスト)による、検査不適合の経験を持つ2人の女性エンジニアが設立した。

マンモグラフィ検査では、乳腺実質は白く描出されるため、高濃度乳房の女性ほど、白さが強い傾向にある。しかし、乳腺腫瘍(しこり)は白く映るため、背景の白さにより、本来発見しなければならない腫瘍が隠れてしまう可能性がある。

同社は、ウェアラブルで全自動の3D乳房超音波診断装置「ATUSA」で、「乳がんの早期診断によって女性の命を救う」をビジョンに掲げている。

6.まとめ

日本の健康診断の課題として、職場検診(人間ドック)における女性検診がオプションであり、全額福利厚生になっていないため、リスクを知らないと受診しないのが本音ではないだろうか。

また、未病や予防に関する意識が、日本の国民皆保険制度の影響もあり低いのと、病気になることを誰も想像したくないため、避けて通りがちである。

筆者の知人で、「乳がん検診は苦痛だが、ママ友4人でおいしいランチを食べるイベントのついでに乳がん検診に行ったら楽しかった」という女性がいた。

検診が楽しくなる仕組みの例として、GE HealthCareでは、子どもがCTスキャナに入るのが楽しくなるよう、CT海賊島アドベンチャーで、スキャナーを海賊船に見立てたりしている。

大人もそんな検診が楽しくなる仕掛けが、検診率を上げる一助になるのかもしれない。

7.<参考>NewsPicks「WOMANSHIP」生理への職場の理解を変えるには

10月17日のNewsPicksでは、「生理への職場の理解を変えるには」がテーマとなっている。生理休暇の名称変更や申請先を変えることで、タブー視されがちな生理や不妊治療・更年期障害による休暇が取得しやすくなるような取り組みが紹介されている。

企業の人事担当や組合の方に、参考になる内容となっており、ぜひお聞きください。

8.<お知らせ>Femtech Community Japan会員募集中

筆者が活動しているFemtech Community Japanでは、スタートアップ・大手企業、VC・投資家、⼤学・研究機関、医療・ヘルスケア関係者・メディアパートナーなどが集まり、フェムテック関連の取り組み・情報共有や現状の課題と今後に向けた議論・ネットワーキングなどを行っています。

2023年より、法人会員・スタートアップ会員も募集しています。ご関心の方はお問合せ(hello@femtechjapan.com)もしくはお申込みフォームよりご連絡ください。

***

記事の感想やご意見をコメント欄でお待ちしています。このトピックスを気に入っていただけたら、ぜひフォローいただけるとうれしいです。

X(旧Twitter)でも、ご意見やコメントお待ちしています。

トップ画像:UnsplashのAngiola Harryが撮影した写真

参考:女性の健康と働き方マニュアル(NPO法人 女性の健康とメノポーズ協会)

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント