「リーダーを構造的に育てる方法」。理論と実践

やっぱり、散った桜が覆う地面が好きです。

前回の記事で、クリーンな組織を定義し、クリーンな組織を保ち、発展させるリーダーの役割を定義しました。

「クリーンな組織」は組織デザインの中核概念だと考えており、その割には、(特に日本において)語られることが少ない概念なので、前回の記事を書くことができてほっとしています。

いきなりですが、「全員がリーダーシップを発揮する組織」って最高ですよね。

ただ、「全員がリーダーシップを発揮」は「クリーンな組織」とバッティングしそうです。全員がリーダーシップを発揮しては組織が混乱し、意思決定コストが上がってしまう。

「全員がリーダーシップを発揮」と「意思決定コストが低いクリーンな組織」。

これを両立する方法を見つけたい。それは、「リーダーを構造的に育てる」方法にもつながるはず。

ですが・・・

リーダーやリーダーシップに関する研究や書籍は無数にあります。

そして、それぞれ定義が異なり、決定的な理論もなく主観的な要素と客観的な要素がごちゃ混ぜに記述されていることも多く、学習過程で何度も混乱しました。

リーダーシップは社会科学の中でもっとも研究されているが、もっとも解明されていない分野である。

Leadership is the most studied and least understood topic of any in the social sciences.Bennis, W. and Nanus. B 「Leaders: The Strategies for Taking Charge」

マジか。

さらに、このトピックスで何度も紹介している入山章栄さんの「世界標準の経営理論」に以下の記述があります。

加えて第3部には、大きな特徴がある。それは、「リーダーシップ」「意思決定」などの現象分野ごとに、多様な理論があることだ。

例えばリーダーシップ(第18章)を説明する理論は、1940年だからいくつも打ち立てられてきた。決定的な理論が一つに絞れないのだ。

したがって、他部では基本的に1章で一つの理論を解説しているが、第3部だけは例外として、それぞれの現象を説明する複数の主要理論をその歴史からひもとき、古典から最新理論までを解説する。入山章栄著「世界標準の経営理論」

マジか②。

これらの記述を読んで、わりと絶望していた時に、波頭亮さんの「リーダーシップ構造論」というすばらしい本に出会いました。

この本に大きな影響を受けながら、リーダー、リーダーシップについての多数の研究を共通的に理解する基盤がつくれたと考えています。

助かった。

今回の記事の流れとしては、リーダーシップについての研究の歴史をさらっと確認し、リーダーシップについての2つの方程式を定義し、その中身を見ていきます。

この2つの単純な方程式が、リーダー、リーダーシップについての多数の研究を共通的に理解し、応用する鍵です。

この方程式を使って、「全員がリーダーシップを発揮」と「意思決定コストが低いクリーンな組織」を両立する考え方を示し、「リーダーを構造的に育てる方法」につなげていきます。

リーダーについての研究の歴史概観

リーダー、リーダーシップにまつわる研究の歴史をカンタンに見ていきます。上で紹介した2つの本を主に参考にしています。

特性理論・類型理論(1940年代〜)

リーダーたりうる人の個性やパターンに注目する研究。リーダーたりうる人の個性を狭く規定するように思えて、あまり好きではない研究分野です。自信、調整力、独創性、成熟性、外交性などの個性にフォーカス。実際、どの様な個性が決定的に重要か、という点はコンセンサスが無いそうです。そりゃそうだ。

行動理論(1950年代〜)

リーダーの行動スタイルに注目する研究。業務重視、従業員重視、設計重視、友好関係重視など。これも、望ましいリーダーの行動を一般化し過ぎるようで、あまり好きではありません。実際、研究結果としても、「どっちも重要」というものが多いそうです。

例えば、三隈二不二さんのPM理論では、目標設定や行動計画等によって目標を達成する能力(P=Performance)と、メンバー間の人間関係を良好に保ち、集団のまとまりを維持する能力(M=Maintenance)の大小によって、リーダーを4タイプに分類。

PとMの双方がともに高いリーダーシップが最も望ましいと結論しています。

条件適応理論・コンティンジェンシー理論(1960年代〜)

行動理論を発展させ、状況に応じた適切な行動パターンに注目する研究。「リーダーの個性・行動の有効性は、その時々の条件・状況による」という納得性が高い研究。

ただ、研究が進むにつれ、条件の種類があまりに多く、「リーダーの特定の個性・行動パターンは、非常に限定された条件でした有効にならない」として行き詰まったそうです。

交流理論・認知理論・リーダーメンバーエクスチェンジ(1970年代〜)

リーダー個人の視点から、「リーダーとフォロワーそれぞれの関係性」の視点にシフトさせた研究。

この研究は学びが多く、例えば、Edwin. P. Hollanderの「信頼蓄積理論」。

リーダーとフォロワーが協同で成果を上げることの積み重ねにより信頼関係を形成していれば、新しいやり方を指示しても、メンバーはリーダーについていくという研究で、規則やルールを超えてまでフォロワーがリーダーの意向に従うケースの考察につながっています。

他にも、部下の悩みや課題を聞き出すアクティブ・リスニングの重要性や、部下への期待を直接シェアすることの重要性についての研究も参考になります。

変革型(1980年代〜)

交流理論を発達させ、組織を効率的に管理する、従来のリーダーを交流型(交換型とも言う)リーダーと定義し、それと対比的に変革型リーダーを定義し、研究する分野。

交流型のリーダーシップをTSL(Transactional Leadership)、変革型のリーダーシップをTFL(Transformational Leadership)とも言います。

部下に対してアメとムチを使いこなす、管理的な側面が強いのが交流型。「ビジョンと啓蒙」を通じ、部下の学習や成長を重視するのが変革型。

例えば、Warren G. BennisとRobert J. Thomasの研究によると、

1. ビジョンを明確に示す

2. ビジョンを組織メンバーに共有化する

3. 組織メンバーに信頼感を醸成する

4. 自分の能力に強い自信を持つ

この4点が変革型リーダーに共通する資質・行動です。

交流型と変革型は補完関係にあり、両方を使いこなすことが重要。ただ、変革型の方がフォロワーの自立性が高く、より成果に直結するという研究もあります。

変革型リーダーは、経営理論用語を使うと、「ダイナミック・ケイパビリティ」を持つリーダーとも言えそうです。

実際に、大企業を変革する8つのステップ(Kotter)の研究等にもつながっています。

1. 危機意識を高める

2. 変革推進のための連帯チームを築く

3. ビジョンと戦略を生み出す

4. 変革のためのビジョンを周知徹底する

5. 従業員の自発を促す

6. 短期的成果を実現する

7. 成果を活かして、さらなる変革を推進する

8. 新しい方法を企業文化に定着させる

(小澤伸光「変革型リーダーシップ論再考」より)

開発論(1980年代〜)

リーダーは生まれつきではなく、育成できると考え、その育成方法を研究する分野。

「経験から学ぶことができる」というリーダーの特性を見出し、経験から学ぶ能力を持つ人を見出し、適切な経験を積ませることで、リーダーが育成できるというMcCallの研究が代表的。

McCallもそうですが、Center for Creative Leadershipに籍を置く研究者の研究が有名で、McCauley, C. Dらによる「The center for creative Leadership」は、リクルート・マネジメントソリューションズ組織行動研究所が訳し、「リーダーシップ開発ハンドブック」という名前で刊行されています。

シェアード・リーダーシップ(2000年代〜)

「グループの一人ではなく、複数、時には全員がリーダーシップをとる」と考える研究。

「リーダー→フォロワー」という垂直関係ではなく、それぞれのメンバーが時にリーダーのように振る舞い、影響を与え合う「水平関係」のリーダーシップ。このタイプのリーダーシップは「知の交換」に有利に働く。

Wang, Dらの研究により、垂直的なリーダーシップより、シェアード・リーダーシップ、水平型のリーダーシップの方がチーム成果を高めやすく、特に複雑なタスクを遂行するチームにおいてこの傾向が強いことが示されています。

まとめ

リーダーシップに関する研究の一部を紹介しました。

「当たり前のことしか言ってなくない?」

「結局、リーダーシップは個別的、属人的で、あまり理論はないってこと?」

「全員がリーダーは理想だけど、結局、そのHowが分からないのが問題なのに」

などの感想を持たれたかもしれません。

少なくとも昔、私はそのような感想を持ちました。(今は違うよ)

理論と実務に橋をかけたい。

そのために、多様なリーダーシップの定義があることを承知の上で、リーダーシップを2つの方程式で定義していきます。

リーダーとマネジャー

ちょっと余談。

マネジャーとマネジメントという言葉が、リーダーやリーダーシップという言葉の理解を難しくしています。

リーダーは役割です。

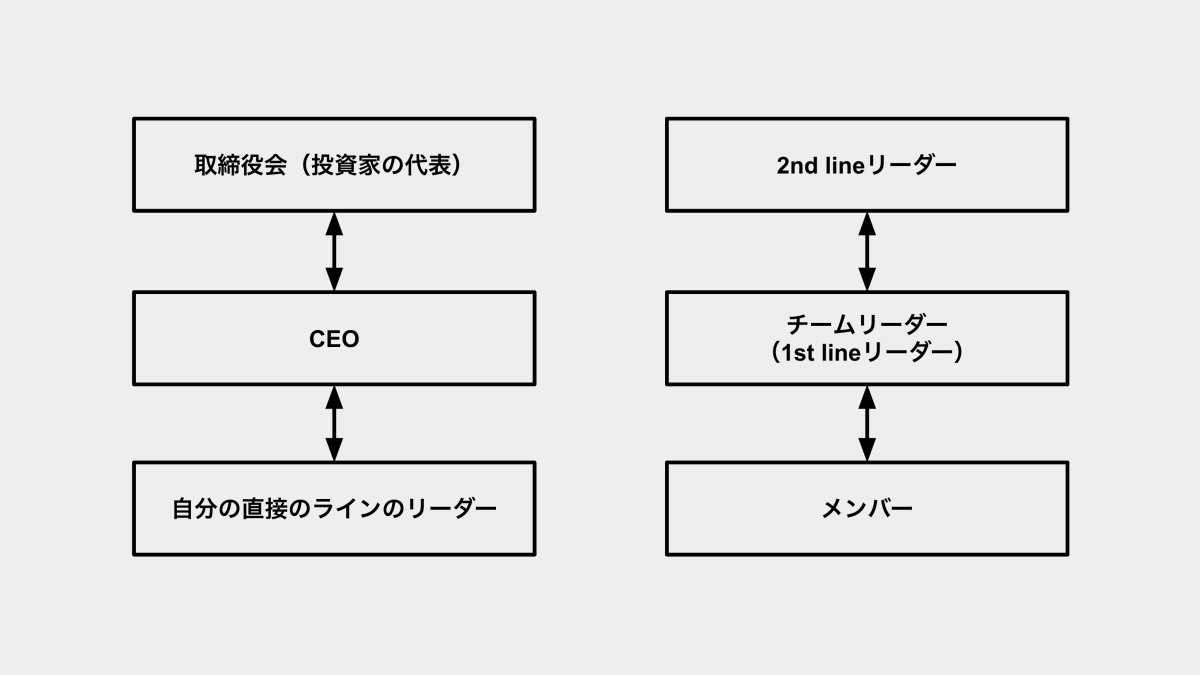

リーダーとは、ピラミッド型の組織において、(R&Rによって定義される)特定の組織単位の業務執行、目標達成の責任を負い、特に、その組織単位の例外対応の意思決定を担う。

ピラミッド型組織においては、例外対応が本質なので、この様な定義になります。これまで見てきたように、1st〜4th lineなど階層的に構成されます。

1st lineリーダーはチームリーダー(下図の青)、2nd lineリーダーはチームリーダーのリーダー(下図の赤)。

このリーダーの役割の定義に沿うと、リーダーとマネジャーは同じです。

スキル、管理、人材育成に重きを置かれて語られることが多いのがマネジャーという言葉であり、個性、ビジョン、意思決定に重きを置かれて語られることが多いのがリーダーという言葉です。

例えば、私が大好きな「最高のリーダー、マネジャーが考えているたった一つのこと」というMarcus Buckinghamの本では、共感性が高く、人に寄り添うことが得意な個性を持つ人をマネジャーとして、共感性が低く、ビジョンの提示が得意な個性を持つ人をリーダーとして描いています。

役割としての「リーダー」と用語が混乱するので、リーダータイプとマネジャータイプという言葉を使います。

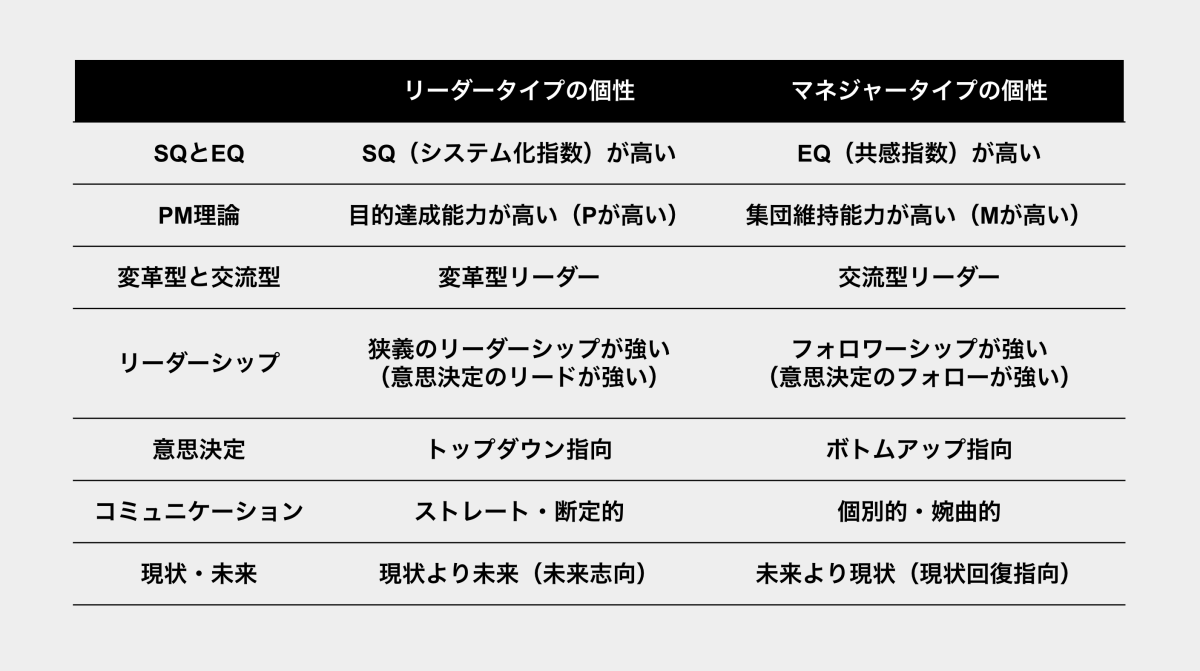

上に書いたPM理論に従うと、P(目標達成機能)が高い人がリーダータイプで、M(集団維持機能)が高い人がマネジャータイプ。

同様に、変革型リーダーシップの研究の表現に従うと、変革型リーダーがリーダータイプであり、交流型リーダーがマネジャータイプ。

言うまでもなく、集団を動かし、企業目的を達成するためには、リーダータイプとマネジャータイプの両方の要素が不可欠です。多くの人の感覚と合致するであろうこの結論は、これらの理論に関する多くの研究結果とも一致します。

私の感覚では、100人未満の規模の3階層くらいまでの組織のトップであれば、チーム経営として、この2つの要素を分担して取り組むことがワークします。

しかし、その規模を超えてくると、少なくとも組織のトップは、2つの要素を高度に共存させることが不可欠になり、この点も、「スタートアップの創業者がCEOを降りる」ことが多いタイミングと重なると感じています。

参考までに、2022年のHarvard Business ReviewのJames R. Baileyの「最高のマネジャーは優れたリーダーであり、最高のリーダーは優れたマネジャーでもある」という論考を紹介します。

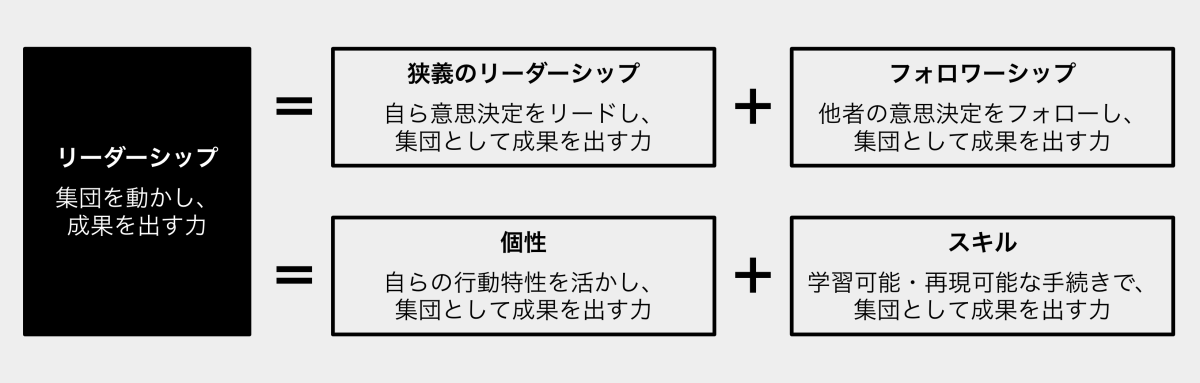

リーダーシップについての2つの方程式

リーダーシップの定義に戻ります。

リーダーシップは行動特性や能力についての概念ですが、ここではシンプルに、「力」という言葉を使って定義します。

リーダーシップとは、集団を動かし、成果を出す力。

上で紹介したリーダー、リーダーシップについての研究において、リーダーシップの発現に影響を与える要因は、以下の3つに整理されます。

・個性:特性論、類型論、変革型

・関係性:交流論、認知論、リーダーメンバーエクスチェンジ、変革型、シェアード

・スキル:行動論、条件適応、コンティンジェンシー、変革型

関係性を表すために、「狭義のリーダーシップ」と「フォロワーシップ」という言葉を定義します。

また、「個性」と「スキル」についてもリーダーシップに関連付けて定義します。

「集団を動かし、成果を出す力」の中で、誰にでも学習でき、再現できる力ではないものが、「個性」だとも言えます。

1. 狭義のリーダーシップ:自ら意思決定をリードし、集団として成果を出す力

2. フォロワーシップ:他者の意思決定をフォローし、集団として成果を出す力

3. 個性:自らの行動特性を活かし、集団として成果を出す力

4. スキル:学習可能・再現可能な手続きで、集団として成果を出す力

リーダーシップは、この4つの要素、2つの方程式で表されます。

この2つの方程式を頭に入れ、4つの要素を区別することで、リーダーシップについての研究をほぼすべてカバーし、実践に結びつけやすくなると考えています。

リーダーシップ = 狭義のリーダーシップ + フォロワーシップ

ここから、2つの方程式の詳細を見ていきます。

まずは1つ目、リーダーシップ = 狭義のリーダーシップ + フォロワーシップ。

「全員がリーダーになる!」

というような言葉で使われるリーダーは、姿勢、行動特性、能力としてのリーダーであり、(この文章の定義では)リーダーシップ(集団を動かし、成果を出す力)を指します。

「全員がリーダーシップを発揮する!」という表現の方が適切ですね。

強調したいのは、企業目的の達成のためには、全てのリーダーとメンバーに狭義のリーダーシップとフォロワーシップの両方が求められるという構造です。

全メンバーについて、双方が高く発揮されるときに、集団としての成果が最大化される。

シェアード・リーダーシップは「メンバー間の水平方向の影響力」であり、「チームを単位とする創発的・偶発的現象」であると捉えられることが多いです。(例:Zhu, J., Liao, Z., Yam, K. C., & Johnson, R. E. (2018). Shared leadership: A state‐of‐the‐art review and future research agenda)

しかし、ピラミッド型の階層構造において、構造的なリーダーシップ発現のシーンを共通理解とすることで、シェアード・リーダーシップは垂直方向に、再現性高く、発現することができると考えています。

例えば、CEOであれば、取締役会(投資家の代表)と、直接のラインのリーダーとの関係性で定義されます。(下の図の左)

1st lineリーダーと言われる、チームリーダーであれば、自分のラインの2nd lineリーダーと、自分のチームのメンバーから定義されます。(下の図の右)

役割としてのリーダーは、この上下の関係性の中で定義され、狭義のリーダーシップ、フォロワーシップの発揮の形も(基本的には)この上下の関係性の中で定義されます。

企業の目的は、パーパスやミッションで表現される、企業目的を実現すること。その中でリーダーは、上の期待と整合した成果を定義し、実現する役割を担います。

上位ラインの意思決定に従うなど、意思決定構造としての当然の行動は除いて考えると、狭義のリーダーシップとフォロワーシップの発揮のキーワードは「期待の整合」になります。

これは、交流論、リーダー・メンバー・エクスチェンジ、シェアード・リーダーシップについての研究等に一定裏付けられます。

例えばCEOであれば、この構造において、↓の3つが主要な役割になります。

- 取締役会を通じて、「投資家の期待」を理解する

- 対話を通じて、自分の意志、期待、企業目的を整合させ、「企業が目指す成果」を定義する

- 直接のラインのリーダーを通じて、企業が目指す成果を「実現する」

1がフォロワーシップ、2が狭義のリーダーシップが発揮される部分。

3は実行フェーズであり、自分が意思決定をリードするだけではなく、直接のラインのリーダーの意思決定を促し、それを取り入れてフォローに動くことも重要。従って、3はフォロワーシップと狭義のリーダーシップの両方が発揮される部分です。

他者の意思決定をフォローして成果に結びつけるには、意思決定そのものだけではなく、意思決定前の「期待」を理解し、対話を通じて調整し、自らが担当する組織単位の現状と整合させる必要があります。

チームリーダーであれば、↓の3つが主要な役割になります。

- (企業目的と整合する)「2nd lineリーダーの期待」を理解する

- 対話を通じて、自分の意志、期待、チームの状態を整合させ、「チームが目指す成果」を定義する

- 自分のチームのメンバーを通じて、チームが目指す成果を「実現する」

注意したいのは、上司の期待とチームの状態を整合させることは、上司の期待をそのまま「チームが目指す成果」にすることではありません。

想定している戦術、メンバーの状態、自らの意志等を上司にフィードバックし、対話を通じて、上司の期待とチームの状態が整合し、実現を目指せる「チームが目指す成果」を定義します。

1がフォロワーシップ、2が狭義のリーダーシップ、3がその両方が発揮される部分。

この構図において、CEOとチームリーダーには、大きな違いはありません。

チームメンバーであれば、↓の3つが役割になります。

- 「チームリーダーの自分への期待」を理解する

- 対話を通じて、自分の意志、期待、今の自分の状態を整合させ、「自分が目指す成果」を定義する

- チームメンバーとの協働を通じて、自分が目指す成果を「実現する」

1がフォロワーシップ、2が狭義のリーダーシップ、3がその両方が発揮される部分。

「全員にリーダーシップが必要」

「全員にフォロワーシップが必要」

という、シェアード・リーダーシップについては、水平方向のリーダーシップであると解説されることも多いですが、垂直方向のピラミッド型組織においても、矛盾なく、その必要性と重要性が認識されます。

「期待の整合」を通じて、狭義のリーダーシップとフォロワーシップが発揮する土台をつくる

狭義のリーダーシップとフォロワーシップが発揮されやすい構造をつくるには、「期待の整合」がキーであることを見ました。

具体的に、2nd lineリーダーが1st lineリーダーと期待を整合させる方法を見ていきます。

結論から言うと、以下の3つが特に重要です。

・ 初期のコミュニケーション投資:初期に集中的に「期待のすり合わせ」に投資する

・ 共同化:共同化を通じて、期待の確認・修正を習慣化する

・ スキップコミュニケーション:「期待の整合」が整合的に連鎖しやすい状況をつくる

これは、交流論、リーダー・メンバー・エクスチェンジ、変革型、シェアード・リーダーシップについての研究や、知識創造についてのSECIモデルに一定裏付けられます。もちろん、私の主観も入っています。

初期のコミュニケーション投資:

新しくリーダーになった時に、自分の意思決定ばかりを重視し、自分の(上の)ラインのリーダーとの対話をおろそかにし、頻繁な期待のすり合わせを行わないことが、リーダーのバッドパターンです。

フォロワーシップに欠け、成果につながりにくくなってしまうパターンですね。

逆に、自分のラインに新しくリーダーを任命した場合、期待のすり合わせにより、自律的な意思決定を促すことが重要です。新しいリーダーが、狭義のリーダーシップを発揮する土壌をつくる。

そのために、お互いの深い自己紹介や、リーダーとしてのスタイル・働き方、組織目的を果たすために最も必要なことは何か等の共有、対話を行い、深い相互理解の下に、「期待」を設定します。

これは、後述する、リーダーシップ発揮のための「個性」の理解にももちろんつながります。

例えば、私は自分のラインのリーダーに「期待レター」という長い文書を書き、更新しています。数千字〜数万字に及ぶ内容。作成過程でフィードバックをもらい、お互いの期待のズレがクリアになり、期待レターを修正します。

初期に集中してコミュニケーション投資することが重要。後に問題が発生してから期待をすり合わせると、より多大なコミュニケーション投資が必要になります。

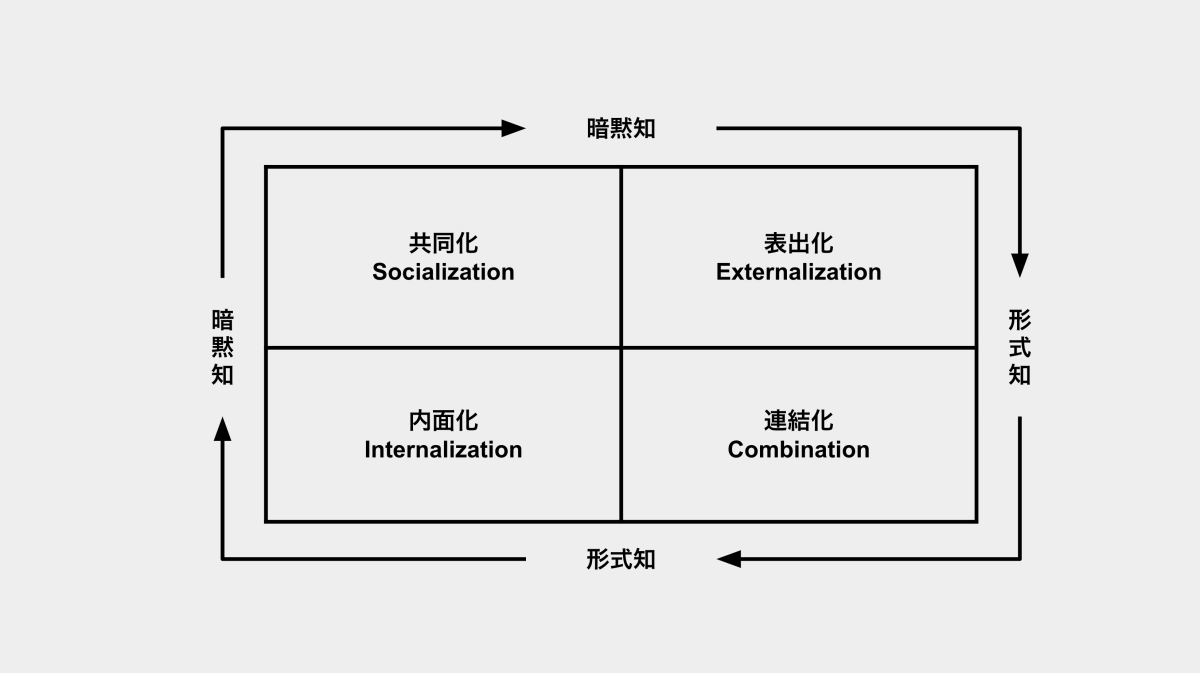

共同化:

期待を文書にしてすり合わせたとしても、所詮、文書は文書です。解釈が人によって異なり、期待のズレは発生し得ます。

これを防ぎ、かつ、暗黙知の伝承を通じたリーダー育成にも直結するのが共同化です。

暗黙知、形式知、共同化、SECIモデルについては、以下の記事で触れたので参照いただければ。

SECIモデルはシンプルでかつ応用性が広く、とても有用なフレームワークです。

上の記事でも書いた例だと、刀鍛冶としての暗黙知のスキルを習得するには、高名な刀鍛冶に弟子入りし、その方の鍛冶作業を観察し、一緒にやってみることによって、徐々にそのスキルを受け継ぐしかない。

これが、暗黙知から、新たに暗黙知を得る「共同化」です。上の図の左上の部分ですね。

2nd lineリーダーが、いきなり、1st lineリーダーに管掌範囲の全ての意思決定を委ねることは、言わば育成を放棄した「放置」であり、リーダー育成のアンチパターンです。

「自分はリーダーに放置されて育った」ということを武勇伝のように語る人がいますが、あれは誇張か、そうでなければ生存者バイアスです。

逆に、2nd lineリーダーが、いつまでも1st lineリーダーの意思決定に「介入」しても、リーダーは育ちません。狭義のリーダーシップの発現の阻害ですね。

この間を取ることにより、効率的にリーダーを育成する方法が「共同化」です。

様々な場面で取るべきリーダーの行動や意思決定を「共同で」決めていく。状況を密に共有した上で、2nd lineリーダーが1st lineリーダーに意見を求め、さらに、自分の意見も重ね、背景を説明し、すり合わせる。

この「共同化」の過程で、具体的なケースについて、お互いの期待のズレを解消することができます。

さらに、「共同化」を何度も重ねることで、ズレを解消するだけではなく「意思決定」という個別的で暗黙知的なものについての考え方を伝承し、リーダーを育成することができます。

「共同化」により、狭義のリーダーシップを発現してもらうための「習慣的な期待のすり合わせ」と、リーダー育成のための「暗黙知の移転」が同時に実現できます。

「共同化」により、「期待のすり合わせ」や「暗黙知の移転」が進んだら、共同化の頻度を減らし、1st lineリーダーが狭義のリーダーシップを単独で発揮しやすい状況をつくることが重要です。

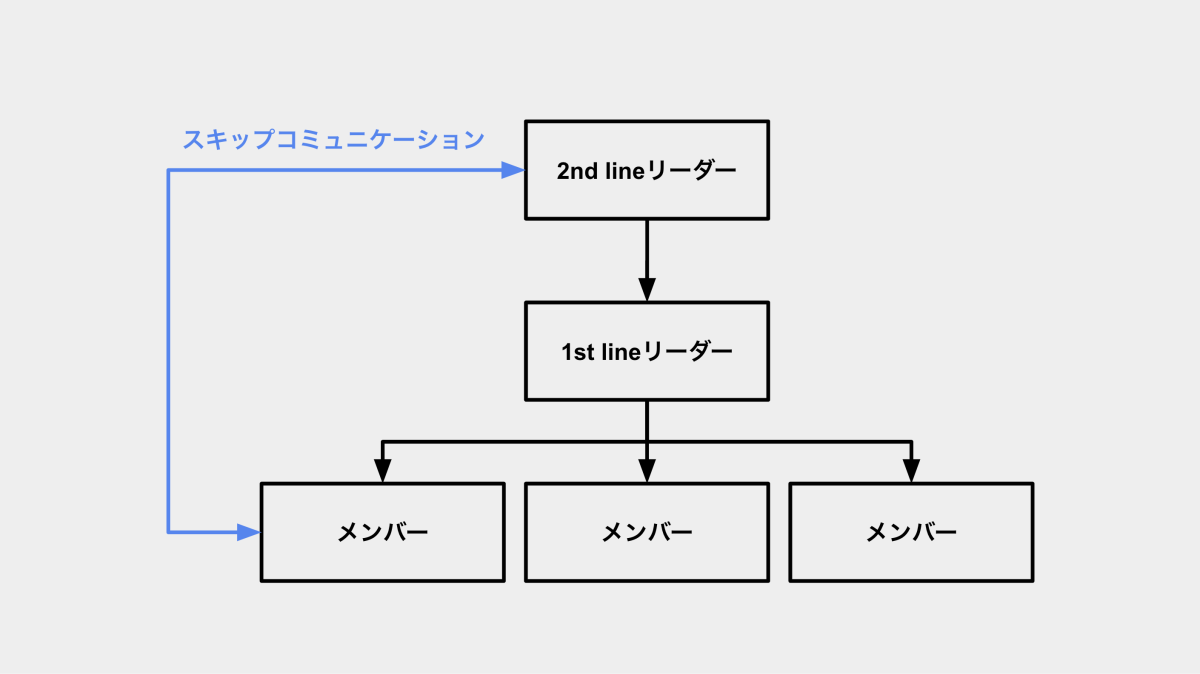

スキップコミュニケーション:

2nd lineリーダーの(下方向への)スキップコミュニケーション、すなわち、階層を超えたコミュニケーションは2種類あります。

1. 各メンバーへの個別のコミュニケーション

2. 全メンバーへの全体コミュニケーション

スキップコミュニケーションは諸刃の剣です。適切に行えば強力にワークする一方で、副作用が強く、バッドパターンに陥るケースがとても多い。

スキップコミュニケーションを実施する目的を以下のように定義します。

1. 各メンバーへの個別のコミュニケーション ← 「共同化」のため

2. 全メンバーへの全体コミュニケーション ← 「期待のすり合わせ」を簡単にするため

1. 各メンバーへの個別のコミュニケーション

スキップコミュニケーションにより、2nd lineリーダーがメンバーに直接指示を出していては、意思決定構造が曖昧になり、クリーンな組織の構造は崩れます。そして、1st lineリーダーの狭義のリーダーシップの発現を強力に阻害します。

そのバッドパターンを避けるために、メンバーとの個別のスキップコミュニケーションでは、基本聞き役に徹します。

どうしても、指示的な要素、意見的な要素を伝える必要がある場合は、組織全体のパーパス、バリュー、シンプル・ルール、2で伝えた全体コミュニケーションと明らかに整合することしか話さないようにします。

その上で、何か問題を感じたり、意思決定が必要だと感じたら、1st lineリーダーと対話し、共同化して解決する。

特に、メンバーが1st lineリーダーの不平不満を話す場合は、出来る限り、そのメンバーと、1st lineリーダーと2nd lineリーダーの3人の場をつくり、発言しやすい環境をつくった上で、直接、メンバーが1st lineリーダーに不平不満を伝える環境をつくります(もちろん、コンプライアンス問題等、明確に対処が必要な問題についてはその限りではありません)。

そうすることで、1st lineリーダー自身が問題を自覚し、内省する、成長機会をつくることができます。1st lineリーダーの狭義のリーダーシップの発現も阻害しない。

具体的なやり方としては、2nd lineリーダーが毎週ラインの1st lineリーダーと1on1している場合、例えば、その傘下のメンバーとも月に1度は1on1をする。

そうすることで、メンバーの状態を一定把握し、チーム状態に対する認識を1st lineリーダーと一定揃えることができます。

さらに、何より重要なのは、メンバー育成という、リーダーにとって最も難しい暗黙知領域について、1st lineリーダーと2nd lineリーダーで「共同化」する状態がつくれることです。

メンバーへのゴール設定やフィードバックなどの細かな実務も、初期は「共同化」して行うことが良いと考えます。

そうすることで、「メンバーを育成できる1st lineリーダーを育てる」という2nd lineリーダーの最大の課題が解消できます。

前回の記事の「クリーンな組織」の定義において、ライン限界(Span of Control)を重視していたのは、この「共同化」を実施し、リーダーを持続的に育成するためです。

「ラインの人数は最大7人程度」と書きましたが、例えば10人になると、実体験的には、スキップコミュニケーションを実施し、「共同化」の状態をつくり、リーダーを育成するコストを適切にかけることがほぼ不可能になります。

リーダーを持続的に育成できなければ、大きな複雑性はコントロールできず、リーダーとしての役目は果たせません。

2. 全メンバーへの全体コミュニケーション

2nd lineリーダーによる、管掌する組織単位全体へのコミュニケーション。全体集会を通して発信したり、文書や動画により発信します。

例えば、パーパス、バリュー、戦略、戦術、事業計画、それらの背景についての発信。

2nd lineリーダーが、組織の方向性を明確に発信することで、その発信内容を土台として、1st lineリーダーがメンバーと「期待をすり合わせる」ことが容易になります。

すなわち、2nd lineリーダーの全体発信は、1st lineリーダーの狭義のリーダーシップの発揮、フォロワーシップの発揮、双方にとって大きなプラスになります。

組織規模が大きくなると、スライドを用いて口頭で発信するだけでは浸透性が低いと考え、私の全体発信は、Notionのドキュメントをメインに行うスタイルに、昨年から転換したりしています。

経営情報のオープン化とその注意事項

2nd lineリーダーの発信に限らず、シェアード・リーダーシップの実現のために、極力全ての経営情報をオープンにしたい。

情報流通のオープン化は、「期待の整合」を連鎖させ、「全員がリーダーシップを発揮する」土台になります。

弊社ユーザベースでは、取締役会議事録や経営会議体のかなり詳細な議事録を作成し、全員がアクセスできる形にしています。(個人に関する議論や、M&Aについての議論など守秘性が高いものは除く)。

戦略についても決定事項だけではなく、その背景まで文書化して共有することを重視しています。

これは、シンプル・ルールと同じく、思考の余白をつくることで、主体性、汎用性、発展性を向上させることを目指しています。

しかし、経営情報のオープン化やコミュニケーションのオープン化には注意も必要です。

今、Slack等のチャットツールの導入が進んでいることにより、スキップコミュニケーションはとてもやりやすくなり、同時に、その懸念点が顕在化しているケースも増えています。

Slack等のチャットツールは、基本的にはピラミッド型の情報構造ではなく、フラットなサークル型の情報構造をつくることに適しています。

上手く使えば、情報流通の一方向性というピラミッド型組織のデメリットの低減につながり、使い方を誤れば、狭義のリーダーシップ、フォロワーシップの発現を強く阻害します。

例えば、チャットツール上で、頻繁に2nd lineリーダーが(1st lineリーダーを経ずに)メンバーに指示を出したりしているのは明確なバッドパターンです。

狭義のリーダーシップが階層的に発現しやすい環境をつくるためにも、「全てオープンチャネル(誰でも参加できるチャネル)にする」は、一定規模が大きくなったピラミッド型の組織構造には合っていません。

スムースに経営情報を流通させ、全メンバーの主体的な意思決定を増やすために、基本的には全てをオープンチャネルにしつつも、組織構造に従ったプライベートチャネル(招待された人のみ参加できるチャネル)を限定的に活用することがベストプラクティスだと考えています。

ミドルリーダーとミドルマネジメント

ミドルリーダーを育成しないといけない!

ミドルマネジメントが課題だ!

いやー良く聞きます。

これには歴史的な背景もあります。

沼上幹さんらによる「組織の<重さ>」など、多くの研究で触れられていますが、以前の日本企業の特徴は、ミドルに実質的なリーダーシップ、意思決定が集中していることでした。

なので、トップダウンが強い組織と比較して、典型的な日本の大企業では、ミドルリーダー、ミドルマネジメントの重要性が高い。

ミドルリーダー問題を解決するには、「ミドルリーダー」という言葉を使わないことです。

大規模な組織では、1st lineリーダー、2nd lineリーダー、3rd lineリーダーはすべてミドルリーダーですが、これまで見てきた通り、コントロールする複雑性・不確実性の大きさが異なり、だからこそ、それらのリーダーを育成する方法は異なります。

また、「クリーンな組織」が、全てのメンバー、リーダーのリーダーシップの発現の基礎にあり、前回の記事で「今日からスタートする」と、一人でも始められることを書きましたが、もちろん、トップ含め、組織全体のコミットメントとして「組織のクリーン化」に取り組むのが上策です。

なので、大規模な組織のトップや役員の方においては、「ミドルリーダーが問題」という言葉を使うのをやめ、「組織のクリーン化」や「2nd lineリーダーの育成」など、課題構造を明確化して取り組んでいただきたいです。

偉そうですいません。

リーダーシップ = 個性 + スキル

2つ目の方程式「リーダーシップ = 個性 + スキル」に入ります。

いきなりですが、私は人の個性を愛しています。

異なる才能や指向性が、同じ目的の下に化学反応を起こし、大きな成果が実現される姿に感動し、人生の目的の一つですらあると感じます。

私が所属するユーザベースの「異能は才能」というバリューが大好きです。

なので、人の個性を捨象し、抑圧的に一つの型にはめるやり方は嫌いです。

リーダーは、個性の発露の究極の形態でもあります。

ただ、リーダーの「型」は、「武道の型」に似ています。

型を習得することで、個性を豊かに発現することができる。

リーダーの「型」は、たい焼きの「型」のような、全く同じリーダーを量産するものではありません。

「武道」と「たい焼き」の例えは、仲山進也さんがイベントで話されていた内容ですが、リーダーにおける「型の重要性」と、「型と個性が矛盾しない」ということを明確に言い表している、大好きな表現です。

リーダーとして、「型・スキルを学ぶべき領域は何か」、「個性をどう発現するか」、「それらはどう混ざり合うのか」。

リーダーシップを発現するスキル

組織を動かし、成果を出すために有用なスキル、手続きは多数あります。

例えば、短期目標を確度高く達成するための、KPIの設定、モニタリング方法については、私は4DXという考え方が好きです。(参考:クリス・マチェズニー等著「戦略を、実行できる組織、実行できない組織」)

その他にも、短期的な成果への複雑性・不確実性のコントロール、自分の狭い専門性を活かすスキル、直接的にメンバーに影響を与えるスキルについては多くの書物や研究が存在します。

従って、この文章では深入りしません。

より長期的で、広い専門性にまたがる、間接影響の要素も大きい、複雑性・不確実性をコントロールするために重要でかつ再現性も高いスキルは、前回の記事含め、これまで述べてきた、「組織構造と整合した形で、リーダーシップを発現するスキル」だと考えています。

・ 「クリーンな組織」とは何なのか、についての理解

・ 「クリーンな組織」を保ち、例外対応を最小化する階層的役割の実行

・ 「全員のリーダーシップ」につながる「共同化」、「スキップコミュニケーション」

リーダーシップを発現する個性

上の方に、リーダータイプとマネジャータイプの違いについて書きました。

この2つのタイプは、わりと明確に分かれます。リーダーシップを発現する個性を区分けるために、もっとも重要な大区分であると考えています。

橘玲さんの「テクノ・リバタリアン」という本では、EQ(Emotional Quotient、共感指数)とSQ(Systemizing Quotient、システム化指数)は一定トレードオフの関係がありそうだと書かれています。

複雑な環境の中から素早くパターンを検出できる能力(SQ)と、他者の感情を素早く察知し、適切な対応を取る能力(EQ)の両方を高いレベルで維持することは難しい。

SQが高いのがリーダータイプ、EQが高いのがマネジャータイプ。

これまでの話をまとめ、リーダータイプ、マネジャータイプについてその個性的特徴を示したのが↓の図です。

この図について、色んな研究を簡略化し過ぎているという批判はあるかと思いますが、許してください。

一言でいうと、リーダータイプは「コト」向き、マネジャータイプは「ヒト」向き。

リーダータイプ:

わくわくする未来(ビジョン)を描くことや、目標志向が強い、フォローワーシップが発揮されやすいチーム、組織をつくることが強み。

逆に、人の気持がなかなか分からずにコミュニケーション問題を多発させたり、現状を蔑ろにして未来を考えてしまうことが弱み。

マネジャータイプ:

人の個性を引き出して成長を促進することや、活発に意見が出る、狭義のリーダーシップが発揮されやすいチーム、組織をつくることが強み。

逆に、一部の人のネガティブな感情が誘発される意思決定がスピーディにできず、未来より現状に囚われてしまうことが弱み。

これは、組織の中で相対的なものです。

例えば、私は、弊社ユーザベースという組織において、リーダータイプ:マネジャータイプ=7:3くらいのリーダーだと認識しています。

同じCo-CEOの稲垣がリーダータイプ:マネジャータイプ=3:7くらいで、良い補完関係にあります。

弊社ユーザベースには、私よりリーダータイプの偏りが大きな方もいますし、逆に、稲垣よりマネジャータイプの偏りが大きな方もいます。

そして、一人の中でも変動的です。

新規事業立ち上げに主体的に関わる場合は、リーダータイプ:マネジャータイプ=9:1になるくらいに自分のモードを切り替えます。そうしないと、新規事業立ち上げの、極端に大きな不確実性はコントロールできない。

そして、経験を経て、自己学習することにより、時系列的にこの割合も変化します。私は以前はもっと(新規事業を多くやっていたという背景もありますが)、リーダータイプへの偏りが大きかったと思います。

以下の5つの要素が、「個性をリーダーシップに活かす」ために、特に重要だと考えています。

1. 自己理解:自分がどちらのタイプにどの程度偏っているかを自覚すること

2. 強みを活かす:基本は強みを活かすことを考えること

3. 他者理解:自分のラインのメンバーのリーダータイプを理解すること

4. 弱みを補完する:異なるリーダータイプを持つ人をリスペクトし、補完関係を築くこと

5. 弱みを補う:「個性を変える」は不可能なので、「行動を変える」で弱みを補うこと

上で書いた「共同化」は自分の傘下のリーダー、メンバーの個性をよく理解し、リーダータイプに応じた支援を実行することにつながります。

残念ながら、リーダータイプとマネジャータイプはよく喧嘩します。本当に。

従って、最重要なのは4です。

異なるリーダータイプを持つ人をリスペクトし、お互いの補完関係を築くこと。お互いの弱みをお互いの強みで補完し、各々は自分の強みにフォーカスできる状態をつくること。

このことを、弊社ユーザベースでは「チーム経営」という言葉を使って表現します。

マネジャータイプからリーダータイプへの典型的な不満。

・ 人の気持をちゃんと考えてコミュニケーションしてくれ。いつもフォローが大変

・ 壮大なビジョンを掲げるのは良いけど、非現実的だよ。現状を分かってない

・ 一人で意思決定しても、誰もついて来ないよ。ちゃんとみんなと向き合ってくれ

リーダータイプからマネジャータイプへの典型的な不満。

・ 未来を描くのがリーダーの最大の仕事なのに、それをやっていないように見える

・ メンバーの意見は分かったけど、あなた自身はどうしたいの?あなたの意志が見えない

・ 意思決定が遅い。やってみないと分からないのだから、まず早く意思決定すべきでは

どこかで聞いたことがある内容が多いのではないでしょうか。

これは、リーダータイプとマネジャータイプの個性の違いからの当然の帰結です。

多くの研究、例えば、PM理論、変革型と交流型についての研究が示す通り、この2つの要素が組織内でともに高く発揮されることが高いパフォーマンスに直結します。

従って、個性の弱みに注目するのではなく、強みに注目し合い、リーダータイプとマネジャータイプで信頼関係を築き、補完関係を築くことが重要です。

リーダータイプからマネジャータイプへの感謝。

「いつも、自分の無茶な意思決定をフォローしてくれてありがとう。あなたがメンバーの個性を理解し、自分の意思決定とメンバーの意志の矛盾を解消してくれることで、本当に助かっています」

「私が軽視してしまう、人の育成や守りの部分を担ってくれてありがとう。あなたがいるから、私は、現状の問題に過度に囚われてしまうこと無く、ビジョンを見据え、未来志向でフルスイングできます」

マネジャータイプからリーダータイプへの感謝。

「いつも、大変な意思決定を担ってくれてありがとう。あなたが未来を描き、必要な意思決定をスピーディに進めてくれることで、私を含め、メンバーみんなが未来に大きな希望を持つことができます」

「確かな業績を上げ続けることを厳しく牽引してくれてありがとう。業績上の憂いが少ないことで、私はメンバーとの対話に時間を割くことができ、成長を支援することに集中できます」

感覚的な意見になりますが、2nd lineリーダーまでは、とことん強みにフォーカスし、弱みはチームでカバーするやり方が有効だと思います。

しかし、3rd lineリーダー以降は、対処する問題の複雑性が増し、1人の中で、リーダータイプとマネジャータイプをある程度同居させる必要が認識されます。

もちろん、思考様式は中々変わりません。しかし、行動様式は変えることができます。

行動様式を変えて、「コト」向きの「リーダータイプ」の弱みをカバーするやり方について書きます。

キーワードは「共感できなくとも理解はできる」。

相手の思考様式、メンタルモデルを理解する認識パターンを増やす。

そのために、メンタルモデルセッションを一緒に受ける、ストレングス・ファインダーやリーダーシップ・サークルの結果を共有する。

そして、相手を理解しやすいコミュニケーションスタイルである、「1on1」を多用する。心理的安全を構築し、本音を引き出す「コーチング」を学習し、実践する。

「信頼蓄積」がないメンバーとのスキップコミュニケーションでは攻撃的に受け止められてしまうことが多いことを自覚し、直接のラインのメンバーにコミュニケーション投資、信頼蓄積投資を集中する。

また、話し言葉が断定的、攻撃的になりやすいので、時間をかけて作成する、文書を使ったコミュニケーションを活用する。

例えばこれが、「コト」向きの「リーダータイプ」が自らの弱みをカバーする行動様式の一例です。

そして私は、マネジャータイプが自ら弱みをカバーする行動様式については、あまり分かりません。

なぜなら、何度も述べてきた通り、リーダーシップの発現プロセスの多くは暗黙知的であるからです。マネジャータイプではない私が「マネジャータイプが弱みをカバーする行動様式」についての暗黙知を考察し、身につけることはとても難しい。

従って、リーダー育成においては、「近いリーダータイプの人が成長支援すること」が、暗黙知の移転の関係で、とても重要だと考えています。直接のラインでなくとも、メンター的に、「自分と近いリーダータイプの人から学べる環境」をつくる。

最後に。

弱みのカバーについて書きましたが、最重要は「強みへのフォーカス」です。弱みをカバーする行動様式が強みの発現を阻害しては意味がない。

「基本、強みにフォーカスする。そして、弱みは、他の人の強みや、自らの行動様式でカバーする」

これは、メンバーはもちろん、全ての種類のリーダーで変わらない真実ではないでしょうか。

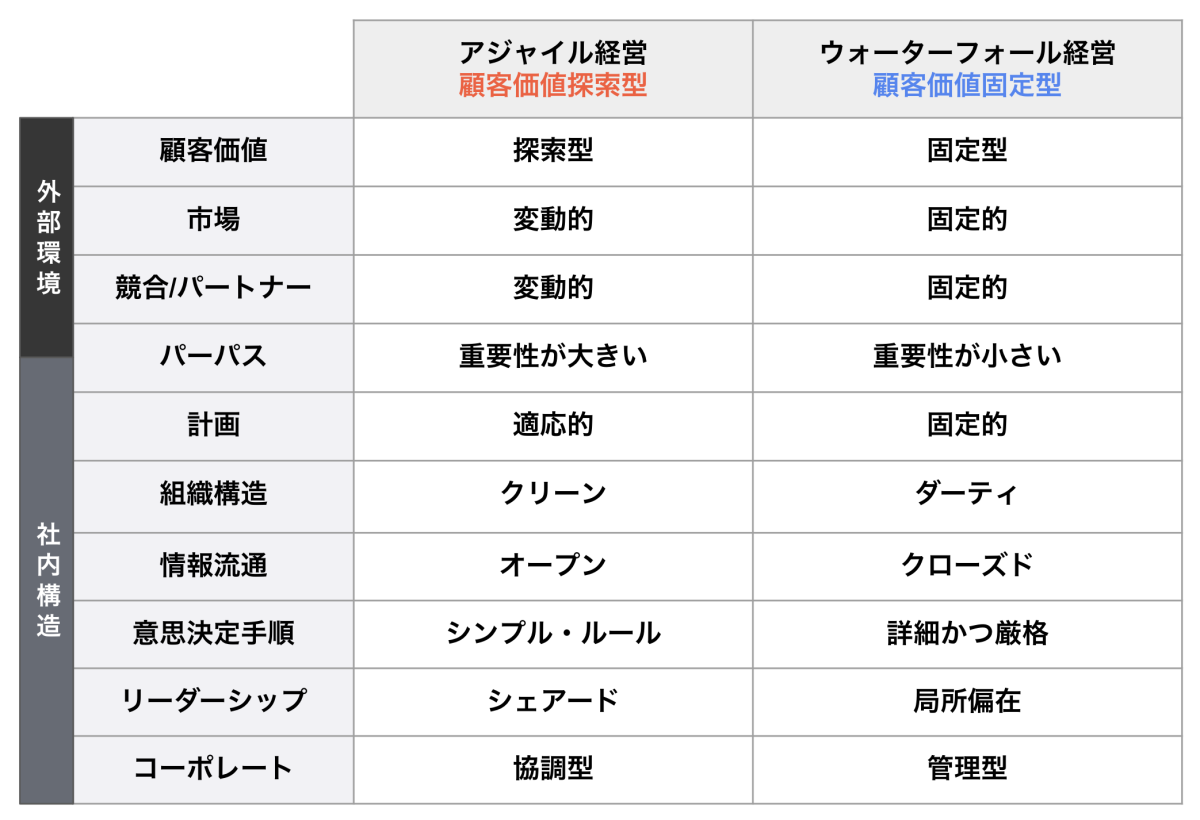

アジャイル経営アップデート

ちょっと脇道にそれてしまいますが、どうしても書きたいこと。

私のライフミッションの1つは「日本に、そして世界にアジャイル経営を広げること」です。

アジャイル経営とは、「顧客起点で、外部環境の変化にスピーディに適応する経営」であり、社会の持続的な発展、企業のパーパス実現、個人の働きがい・生きがいの実現の矛盾を解消する経営を出します。

経営理論用語を使うと「ハイパーコンペティションを前提として、ダイナミック・ケイパビリティを組織能力とする経営」に近い。

アジャイル経営についての、私の以前の論考はこちらからダウンロードできます。(DLには、コンタクト先の入力が必要です)

そのアジャイル経営を、顧客価値が固定的な時代・業界で実践される経営、ウォーターフォール経営と対比的に定義するテーブルがあります。

そのテーブルの内容を、このトピックスの一連の記事の内容を受けてアップデートしました。

加えたのは、「組織構造」、「情報流通」、「意思決定手順」、「リーダーシップ」、減らしたのは「開発」。

組織構造が前回の記事、意思決定手順がこの記事、情報流通とリーダーシップが今回の記事に対応しています。

このテーブルだけだとシンプル過ぎて伝わりづらいですが、トピックスの各記事と合わせると、アジャイル経営を実践するためのHowの言語化が少しずつ進んだことを実感しています。

うれしい!

まとめ

いやー、長い文章にお付き合いいただき、本当にありがとうございます!

リーダー、リーダーシップの歴史を概観し、そこから、リーダーシップについての2つの方程式をつくり、その方程式に沿った、リーダーシップの発現の具体的な方法について考察しました。

研究に裏打ちされた一般論だけを書いても意味がなく、私の主観による具体論、実践論だけを書いても説得力がなく、その間を取ることに苦労しましたが、何かヒントを届けられていたらうれしいっす。

今回の3つの記事を、10のポイントでサマリーすると、以下の通りです。

1️⃣ リーダーの役割、育成方法は組織構造と合わせて考える必要があり、1st〜4th lineリーダーに移行するにつれ、コントロールする複雑性・不確実性(時間軸、専門性、影響度)が大きくなる。

2️⃣ 複雑性・不確実性をコントロールするために最重要なのは、例外対応を少なくし、リーダーが長期思考に集中できる、クリーンな組織をつくること。

3️⃣ リーダー、リーダーシップの研究の歴史を参照すると、リーダーシップは、狭義のリーダーシップ、フォロワーシップ、個性、スキルの4つの要素で表現される。

4️⃣ リーダーシップ = 狭義のリーダーシップ + フォロワーシップ

5️⃣ 組織構造に応じたリーダーシップの典型的な発現シーンの共通理解と、スキップコミュニケーションの技法等により、垂直方向にもシェアード・リーダーシップ(全員のリーダーシップ)が実現される。

6️⃣ リーダー育成で最重要なのは、「共同化」を通じて「期待のすり合わせ」と「暗黙知の移転」を同時並行的に行うこと。

7️⃣ リーダーシップ = 個性 + スキル

8️⃣ リーダーシップのスキルで最も重要なのは、組織構造と整合した形でリーダーシップを発現するスキル。クリーンな組織を理解し、保つスキルと、「全員のリーダーシップ」を実現する、スキップコミュニケーションと共同化のスキル。

9️⃣ リーダーシップと関連する個性は、コト向きのリーダータイプとヒト向きのマネジャータイプに大別される。

🔟 この2つのタイプは反発しやすいが、相互補完の関係性を構築することで、お互いに強みにフォーカスすることができる。

サマリーも長くてすいません。。

書き残したことは、3rd、4th lineリーダーについて。すなわち、より大きな複雑性・不確実性に対応する具体論。

例えば、

・ インセンティブのコンフリクトを構造的に発生させる、緊張構造のデザイン

・ N1で顧客、組織の異常状態を具体的に把握し、意思決定に活かすスキップセンシング

・ リスクマネジメントの3線構造の他の経営領域への応用

とか。

これらは、私自身の実践で言語化が進んだ段階で、趣味的に書いていきたいと考えています。

複雑性・不確実性の中で最も大きなものは、実は、「人の価値観の多様性、複雑性」です。価値観の多様性を受容し、活かし、共通目的達成への力とするにはどうすれば良いか。

今回のリーダータイプ、マネジャータイプの所で関連する話を少し書きましたが、これは人生をかける深遠なテーマ。ご興味ある方は、弊社ユーザベースの「34の約束」という文書の中にある、「異能は才能」を実現するための26〜34番目の約束を見ていただければ。

リーダーは楽しい!

感想や質問など、自由にコメントいただければうれしいです〜。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント