男性の視点からジェンダーを考える

今年の国際女性デーに、生理痛体験デバイスによる生理痛体験会を開催し、女性特有の痛み体験を通じて、共有できない痛みを認識して思いやるきっかけとなった。

お互いの立場や視点で、物事を考える重要性を痛感したため、今回は電通ダイバーシティ・ラボから発行されたジェンダー課題チャートVol.2男性版から、男性の視点に注目してインフォグラフィック(情報を視覚的に表現する画像)でまとめてみた。

1.健康分野における男性の課題

①健康に関する意識・関心が

「普段から健康に気をつけている」と答えた男性は57.6%、女性は62.8%

②深刻なメンタル不調を抱えながら働く割合

働きながら通院する人の傷病の状況として、「うつ病やその他のこころの病気」が男性46.6%、女性が26.8%

③男性は人に弱みを見せてはいけない

「男性は人前で泣くべきではない」と答えた男性は28.9%、女性は17.6%

④メタボリックシンドロームの罹患率

メタボリックシンドロームを「強く疑われる/予備群」は男性54.5%、女性約16.7%

⑤アルコール依存症罹患率

アルコール依存症の生涯経験者の割合は男性0.8%、女性0.2%

⑥糖尿病罹患率

「糖尿病が強く疑われる人」の割合は男性19.7%、女性10.8%

「ジェンダー課題チャートVol.2男性版

社会的な要因として、伝統的な「男らしさ」の観点から、体調不良を感じても周囲に弱音を吐いたり、医療機関を受診するのをためらう傾向がある。

また、長時間労働の割合が女性よりも高く、不健康な生活習慣に陥りやすいため、健康リスクを高めている。

男性の健康意識を高めるような、自治体や企業の取り組みが求められているのではないだろうか。

2.生活基盤・意志伝達における男性の課題

①主観的幸福度

現在「非常に幸せ」または「やや幸せ」と回答した人の割合は男性86%、女性93.6%

②引きこもり

広義の引きこもり群の男女比率は男性76.6%、女性23.4%

③身近な人に相談する

人権を侵害された場合に「身近な人に相談する」と答えた割合は男性52.4%、女性74.9%

④人に助けを求めることにためらいを感じる

「悩みを抱えたときやストレスを感じたときに、誰かに相談したり、助けを求めたりすることにためらいを感じる」と答えた男性は43.4%、女性34.7%

⑤性被害を受けても相談しづらい

無理やり性交渉等をされた被害を「どこ(だれ)にも相談しなかった」と答えた割合は男性70.6%、女性58.4%

⑥セクハラのリスクを強く意識している

ハラスメントを回避するために「相手の性別によってコミュニケーション調整の仕方を変えている」と答えた男性上司は48.1%、女性上司33.9%

⑦ハラスメント被害者

ハラスメント被害者の男女比は男性65.7%、女性34.3%「ジェンダー課題チャートVol.2男性版

筆者もフェムテックの講演を実施した際に、よく言われるのが「女性の健康課題は、セクハラの懸念もあり、自分から話題にできない」「女性の健康課題を、女性から相談されても正直深掘りはできない。詳しく聞きづらい」という意見だ。

女性の健康課題は、男性には理解が難しい部分も多い。また、女性同士であっても話しづらいこともある。しかし、多くの女性は「周りが女性の健康課題について知識があると安心できる」と感じている。

女性の健康課題について知識がある人は、話題をタブー視せず、理解と共感を示すことができる。そのため、女性が悩みを打ち明けやすくなり、安心感を得られることで、孤独感や疎外感を解消できる。

フェムテックにおけるセクハラのリスクについては、まずは男女とも自分自身が知識を身につけることが重要であり、周囲にも理解と共感を持ってもらうよう働きかけることが必要と感じている。

3.結婚・妊娠における男性の課題

①生涯未婚率

生涯未婚率(50歳時の未婚)は男性28.3%、女性17.8%

②結婚資金が足りないと感じる

独身でいる理由として「結婚資金が足りない」を挙げる人は、25〜34歳で男性23.1%、女性13.4%

③恋愛や結婚について相談できる人がいない

結婚相談所に登録する人のうち、仲人以外に恋愛や結婚に関して相談できる相手がいない割合は男性56.2%、女性25.6%

④避妊についての知識

「緊急避妊薬(アフターピル)がどんな薬が知っていて、入手先も知っている」と答えたのは男性31.1%、女性47.8%

⑤妊娠についての性教育機会

15〜19歳の若者に対する「これまで学校でどんな性教育を受けてきたか」という質問に「妊娠について」と答えたのは男性77.1%、女性85%「ジェンダー課題チャートVol.2男性版

日本は性にまつわることがタブー視される傾向が強い。その背景として性教育の不足があるが、その背景には性についての話題を避ける文化的背景が影響している。

また海外と比較し、身体的知識だけでなく、人権やジェンダー平等も含めて幅広く学ぶ「包括的性教育」が不足している。

例えば、性教育先進国と言われるスウェーデンでは、性教育は5歳からはじまり、幼児期から性にまつわる教育を行い、ジェンダーや権利にも焦点をあてている。

さらにスウェーデンでは、教員資格を取るための教職課程で必ず「性に関する学び」が必須になってきており、そのような取り組みが日本でも求められていると感じている。

4.家族・介護・お金・育児

①単身赴任者

単身赴任割合は男性2.1%、女性1.0%

②家族やつき合いのある親族はいない

60歳以上の未婚者で「家族やつき合いのある親族はいない」人は男性23.5%、女性3.2%

③介護休業者の男女比

介護休業者の男女比は男性30.8%、女性69.2%

④時短勤務利用率

仕事と育児の両立のために短時間勤務制度を利用した人の割合は男性6.8%、女性25.8%

⑤ギャンブル依存の疑い

「ギャンブル等依存が疑われる者」の割合は男性2.8%、女性0.4%

⑥私生活より仕事を優先すべき

「残業や休日出勤は当たり前だ」と答える男性は18.7%、女性9.5%

⑦1ヶ月間の時間外・休日労働時間

1ヶ月間の時間外・休日労働が80時間を超えた労働者の割合は男性2.8%、女性0.9%「ジェンダー課題チャートVol.2男性版

伝統的な性別役割分業により、男性は家計を支える責任を持つとされてきた。そのため、仕事を優先することが社会的に期待されている場合もある。

しかし、日本では女性労働者が10年で300万人以上も増加している。男女の働き方や意識を変革し、男性中心の労働慣行を見直すことで、家事・育児・介護などへの参画を促すことが求められている。

そのためには、性別による固定概念をなくすための教育や啓発が必要である。

5.まとめ

男性側の視点に注目して感じたのは、従来の「男らしさ」「性別役割分業」の影響もあり、女性より孤独を感じている男性が多いことだ。

アンコンシャス・バイアス(性別による無意識の思い込み)をなくすために、まずはアンコンシャス・バイアスに気づいて知識を身につけることが必要である。

まずは、過去の発言や行動を振り返り、そこにアンコンシャス・バイアスが影響していた可能性がないか考えてみてはどうだろうか。

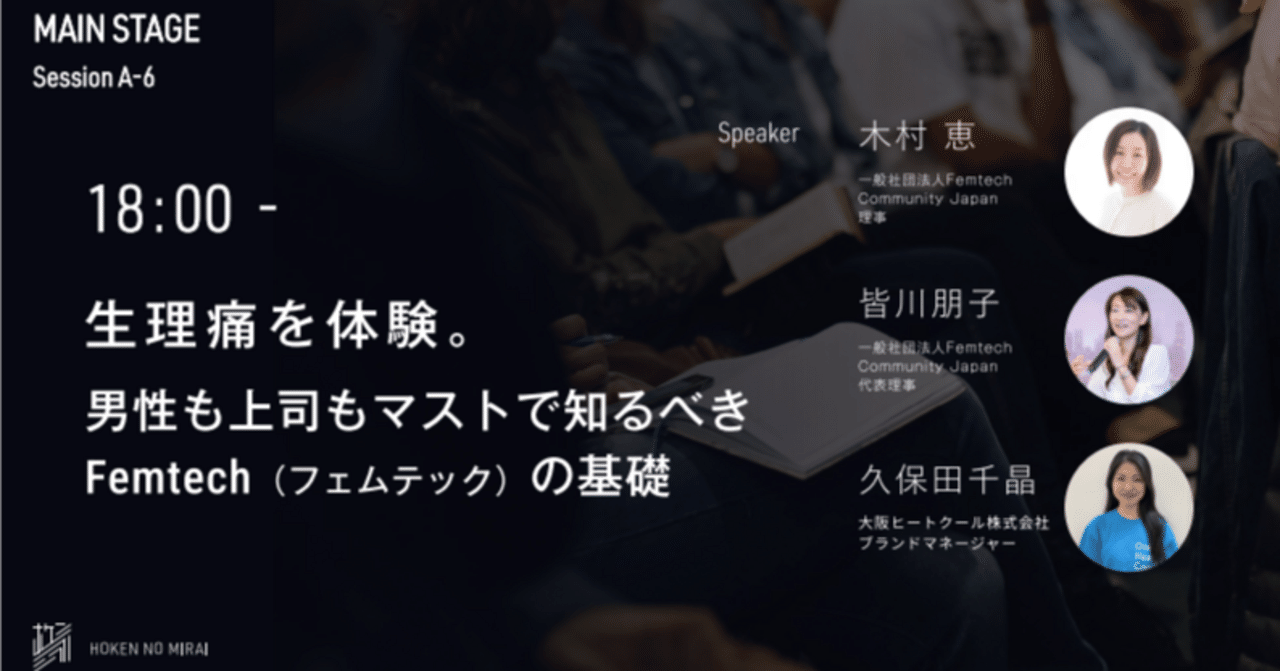

6.【イベント登壇】5月15日(水)開催:女性の健康課題とパフォーマンスの可視化

🔗申込リンク→ https://femtechcommunityjapan20240515.peatix.com/

Femtech Community Japan第28回イベントは、「女性の健康課題とパフォーマンスの可視化」をテーマに開催。

女性の健康課題に取り組む3社から、女性特有の健康課題が、業務効率や就業継続に与える影響についてのお話しを予定しています。

経済産業省の調査によると、女性特有の健康課題による労働損失等の経済損失は、日本国内全体で約3.4兆円と推計されています。

ぜひ会場でお会いしましょう!

***

記事の感想やご意見をコメント欄やXでお待ちしています。このトピックスを気に入っていただけたら、ぜひフォローいただけるとうれしいです。

トピックスのリンクはこちら👉 https://newspicks.com/topics/femtech

・トップ画像:GettyImages

・文中グラフ:ジェンダー課題チャートVol.2男性版をもとに筆者が作成

https://www.dentsu.co.jp/news/business/2023/1213-010672.html

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント