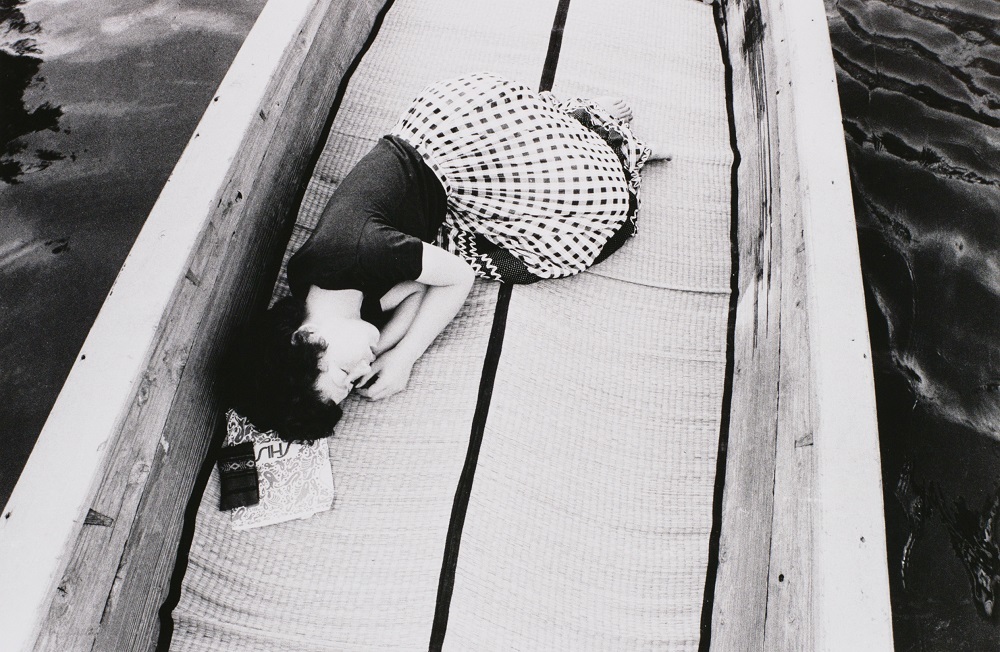

写真の歴史に見る「エモい」誕生は、前衛写真家「私写真」がその源流か?

とある企業の研修として写真対話プログラム「miit」を取り入れてもらい、「アートを感じること」をテーマに写真を撮っていただきました。参加者は、「アートとは何ぞや?」という自分なりの定義づけからこの課題に向かいます。とある参加者は「アートを感じること=エモい」と捉えて、ご自身の中で「エモさ」を感じる場面を追求してくださいました。

すっかり市民権を得たこの「エモい」というワードですが、写真業界の中で「エモさ」が評価されて、トレンドになったのはいつからでしょうか?

…そもそも、このエモい感じ。じわじわ〜っと、心の奥、身体の奥底の方まで響いて広がっていくような波のような感情。胸がギュッと掴まれて、目からじわっと涙が溢れるような情感は、一体何に起因して起こるのでしょうか?

さらに、「写ルンです」やトイカメラといった、高解像度ではない写真からは、こういったエモさを感じやすいように思いますが、それはなぜなのでしょうか?

…といった、エモさにまつわるあれこれを、何回かに渡ってお届けしたいと思います。

エモいが一般化した流れ

「エモい」というワードが一般化したのは、2016年に三省堂による「今年の新語2016」の第2位にランクインしたことがキッカケなようです。

起源は英語の「emotional」であり、音楽業界では1980年代より「エモい」が使われていたということ。(1990年代のJ-POP全盛期のメロディラインのエモい感じを考えると、納得できるものがあります。)さらにインターネット上では、2005年頃より「エモい」が使われていたようです。

写真業界で「エモい」がトレンド化したのはInstagramの登場が大きい印象がありますが、Facebookの登場が2004年で、日本に入ってきたのが2008年。Instagramのリリースが2010年で、日本版リリースが2015年。

エモさが、音楽カルチャーからITカルチャーへ、そして写真カルチャーへと伝播し、言葉としても一般化した様子が感じられます。

「エモい」の一般化にInstagramが一役買ったのは間違いないとして、写真業界の中でそういった作風が評価されだしたのはいつになるでしょうか?それは、前衛的な写真家たちによって「ハレ」のシーンではなく「ケ」の写真が表出されるようになった時かもしれません。

写真業界のそれまで

そもそも、デジタル技術が生まれる前に、一般人の利用法として意味を持っていたのは、人生の節目や人生のハイライトを記録する点においてです。

そして、「写真家」や「カメラマン」が職業として成立する大きな要因は「それまで人々が見たことのない世界を写すことができる」という点においてだと言えるでしょう。

戦場のドキュメンタリー写真や、大自然を対象にしたネイチャーフォト、プロスポーツ選手の決定的瞬間を収めるスポーツフォト、そしてスタジオで様々な技巧を凝らして撮影される広告写真の類など、「見たことのない世界」のジャンルは多岐に渡りますが、それぞれのジャンルが確立していました。

私写真というジャンルの誕生

そんな中、日本では1900年頃より、写真表現の世界で「私写真」というジャンルが出現します。

かの有名な写真家、アラーキーこと荒木経惟さん(1940年生まれ)の存在は日本の写真カルチャーを語る上で欠かせない人物です。1960年代から1970年代のはじめは、電通で広告カメラマンとして活躍していましたが、971年に社内で青木陽子さんに出会って結婚。その翌年に会社を退社し、フリーで活動を始めます。

そして、アラーキーを世に知らしめるようになったのが、妻・陽子さんとの新婚旅行を題材にし、自費出版された写真集「センチメンタルな旅」をはじめとする、陽子夫人との日常的なやりとりをテーマにした作品群でした。

陽子さんは若くして病に倒れますが、亡くなって棺桶に入っている姿をも撮影し、写真集にて露出。それまで極めて個人的な領域であり、社会的タブーとされていたエロスとタトナスが「芸術」という形で社会に堂々と日の目を見るに至ったのです。

また、1900年〜2000年前半にはHIROMIXさんや蜷川実花さんなどの女性写真家が次々と脚光を浴びますが、その題材になったのも、何気ない日常の一コマを女性ならではのみずみずしい感性で切り取った写真群でした。

アラーキーのエロス、HIROMIXさんや蜷川実花さんが表現したガーリーな世界観。これらは、紛れもなく「それまで人々が見たことがない世界」だったからこそ、社会に注目をされ、広まっていったし、ここら辺が「エモい」というカルチャーの始まりだったのではないでしょうか。

その後、なんでもない人間の日常における、大波小波の感情の揺れやエモーショナルな瞬間に焦点を当てる楽しさが、デジタル技術によって誰にでも気軽にできる行為になったのは言うまでもありません。

デザインシンキングやアートシンキングの流れとも呼応

話は少しそれますが、社会や仕事を行う中で「ロジカルシンキング」はとても重要な思考法です。そんな中で、「デザインシンキング」や「アートシンキング」といった概念が一般化していった流れも、これらの流れと呼応しています。

課題解決をも得意とするデザイン思考は、2011年の東日本大震災をきっかけに一気に日本中に広まります。アートシンキング関連の出版が目立ち始めたのは2017年頃だと記憶しています。これは、「エモい」が市民権を得た流れとほぼ同じです。

大人になればなるほど、蓋をしてしまうことも多い、大波小波の感情の揺れやエモーショナルな瞬間。言語化できないけども、「確実にある」感情。こういったものに焦点を当てる楽しさや、そこから享受される豊かさが、デジタル技術の浸透によってもたらされたと言えるかもしれません。

*

冒頭の企業研修の話に戻りますが、企業だからこそ、こういった「エモさ」に焦点を当てることで、ブレイクスルーできるタイミングはたくさんあるように思います。

そしてその手法は、カラオケと飲みニケーションだけではないんだよ、と。

「うまく言えないんだけど…」と言いながら対話が思わぬ広がりを見せる際には、説明的な写真より「エモい写真」が真ん中にあることが多いのです。

さらに言うと、「エモい」の一言で片付けてしまわずに、その先の感情に向き合い言語化することで生まれる豊かさが、筆者の好物であります。

*参考

*トップ画像:UnsplashのHellojardoが撮影

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント