McDonald'sとTwitter / 移民と孤独のシーソーゲーム Case003:マクドナルド放送大学など

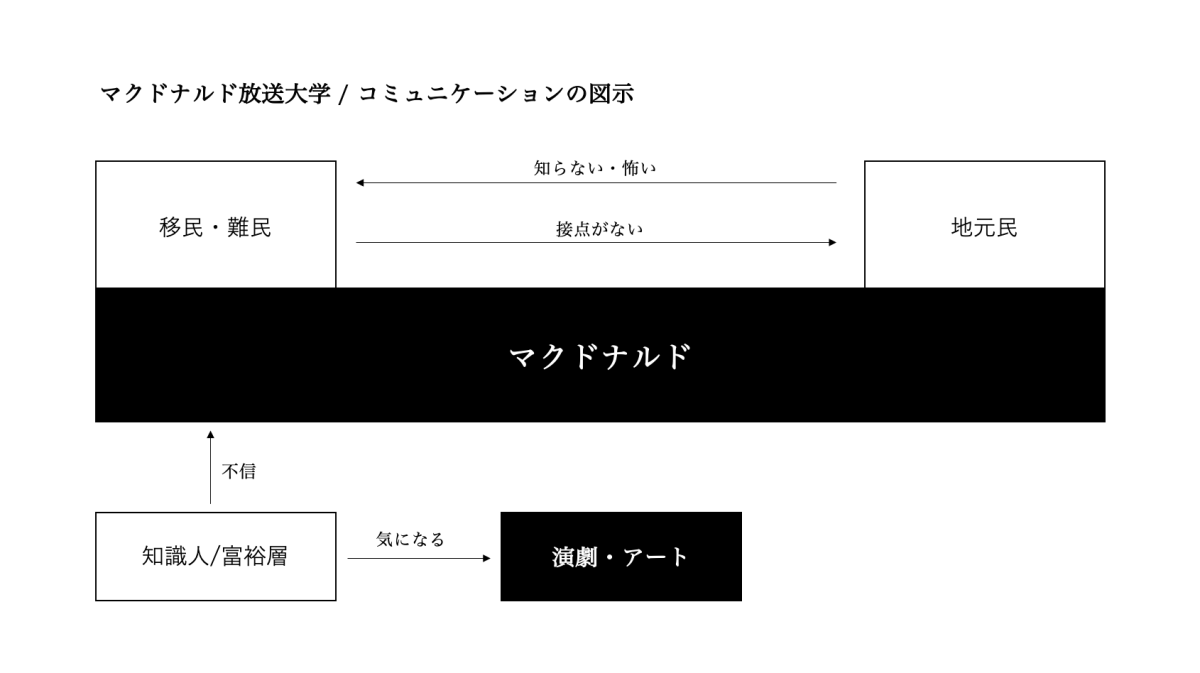

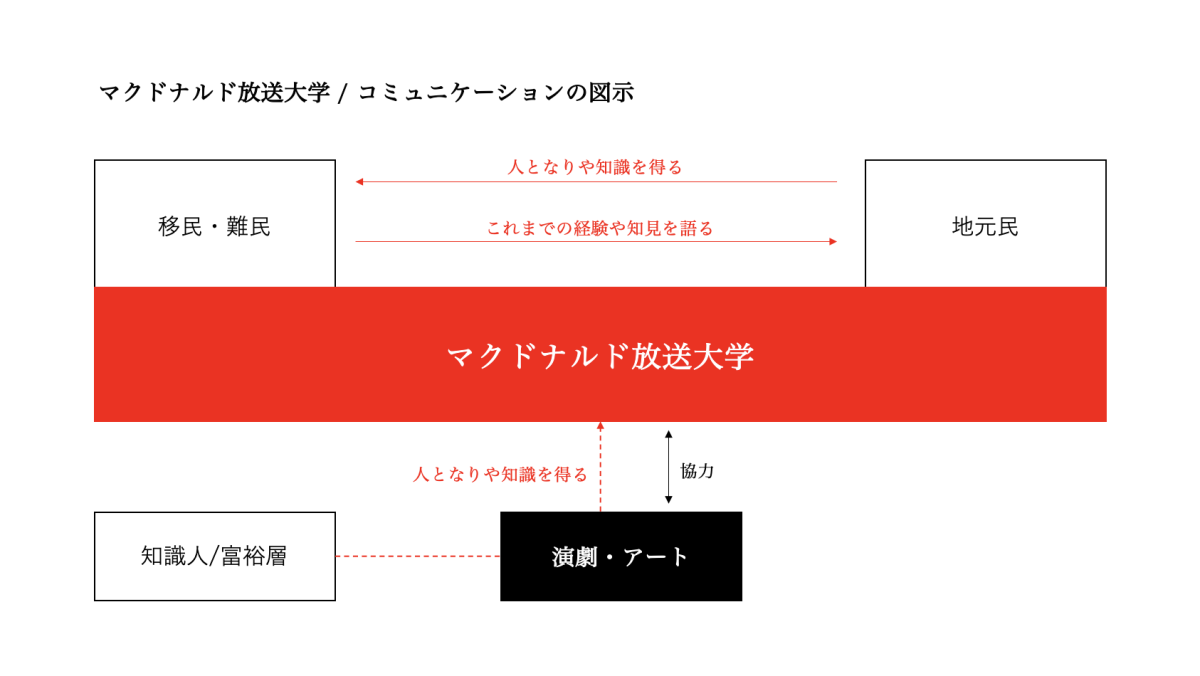

移民と地元をつなぐ劇場としてのファストフード店

マクドナルド放送大学をご存知だろうか。

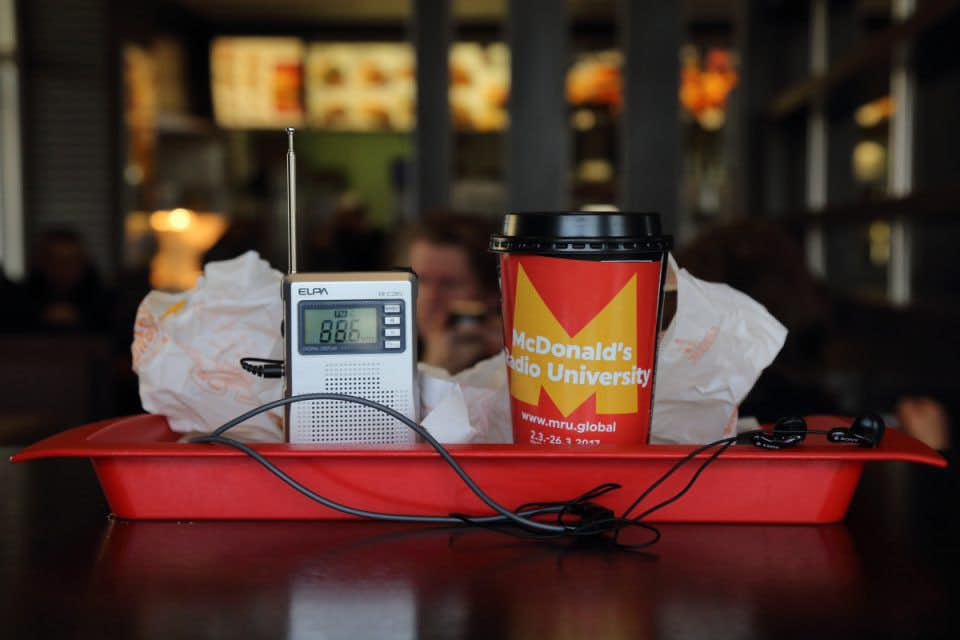

さまざまな理由で故国*1を離れることになった移民・難民が「教授」となり、フランクフルト市内の7つのマクドナルド店舗でラジオ講義を行うというプロジェクトだ。

誰でもマクドナルドの注文に追加して「レクチャー」を注文することで、ポータブルラジオを借りることができ、その場で食事をとりながら、移民・難民の「教授」たちの講義を聴くことができる。

この「教授」たちも、どこかのマクドナルドの店舗でマイクを通して講義を行っている。内容は、建築・哲学・都市リサーチ・料理・音楽・スポーツ・リスク管理・ジャーナリズム・生物学・自然科学など、多様な15科目である。

仕掛け人はPortBを主催する高山明氏。

授業の内容についても、非常に現代的かつ実践的で意味深いものも多い。

例えば、ホームレス状態における都市でのサバイブ術や、警察やセキュリティとのコミュニケーション法など。このART iTの記事では詳細に触れられているので興味があればご覧いただきたい。

マクドナルドを舞台にした理由について、高山氏はこう述べる。

ヨーロッパのレストランで、労働者・お客の両面にわたり、最も移民や難民を受け入れ、統合(Integration)の一つのモデルをつくっているのはマクドナルドだから高山明 (ART iT記事内より)

この授業についても、ただ「教授」たちに任せた訳ではなく、高山氏らが丁寧に対話を重ね、信頼関係を構築して初めて実現したものだという部分が重要だ。

移民や難民(そして弱者や異端者)には社会は冷たく厳しい反応を向けることが多い。世界中が、多かれ少なかれ同じだ。

かわいそうというレッテルが貼られていようがいまいが、社会はさまざまな方法で彼らを締め出す。かくしてマクドナルドには、多様性が生まれる。

行き場がなくて、深夜のマクドナルドにたどり着いた日のことが頭をよぎった。

シーソー遊びと、遊びの支点。

アメリカとメキシコの間を塞ぐ柵をまたいで、突如ピンク色のシーソーが現れた。

柵のアメリカ側とメキシコ側から子供から大人まで、人々が集まり、シーソーで無邪気に遊んでいる。

そんな光景が30分間、そこには存在した。

これは、建築スタジオ「Rael San Fratello」と、アート集団「Colectivo Chopeke」が共同制作したアートプロジェクト - Teeter Totter Wall だ。

2019年7月に設置され話題になり、2020年のデザイン・オブ・ザ・イヤーに輝いた。

当時のアメリカ大統領による、目玉施策のひとつで、両国の分断を象徴するはずだったこの巨大な柵が、遊具によるコミュニケーションの「支点」にすり替えられるという出来事は、多くの人々の共感を生んだ。

私にとって、この出来事/プロジェクトの最も面白かった発見は以下の点だったと考える。

何かと何かを「分ける」ことは、対立や争いを生む。

しかし、同じように、スポーツやゲームのような遊びも生まれる。

つまり、なんらかのコミュニケーションが発生する。

そのコミュニケーションがどうなるかは、仕掛け=支点/視点次第で変わる。

コミュニケーション発生をかんがえるとき、支点・力点・作用点を意識すると、面白いものができてくるかもしれない。Takuya Watanabe

とても個人的な、Twitterの今昔。

Twitterは、アートプロジェクトだったと言っても良い。

それほどに、人々の新たな結びつきを作り上げた、新しいパブリックスペース。

今まで出会うことのなかった人々と、その声を出会わせ、新しい考え方や、活動や、関係がたくさん出現する場所になった。

人々の関係性についての巨大なアートプロジェクトのようだった。

少なくとも、そんな時代があった気がする。

私は、Twitterの登場から、かなり早い時期から利用していた。

その面白さは、企業による宣伝の場でも、インフルエンサーによる「有益」な情報提供の場でもなく、刺激的で未知で面白い人々の声に出会えることだった。

たくさんの友人ができたし、たくさんのことを学べた。

アカウントもいくつか作っていた。なぜなら自分にはたくさんの側面があるから。

自分は首尾一貫した一面的な存在ではなく、環境や状況によってたくさんの自分がいる。そんな複雑さも、Twitterは、Facebookのような本人確認がないため、受け入れてくれた。(そして、そのアカウントのいくつかは未だに利用している。)

そのTwitterが、フェイクニュースや、分断や、悪質なヘイトの主戦場のようになったことは、私をひどく落ち込ませた。

(もしかしたら初めから火種はあったのかもしれない。知らないだけで。)

Don't ever try to judge me dude, You don't know what the fuck I've been through.

(お前、俺のこと何も知らねえだろ、もういちゃもんつけようとすんなよ。)8 mile - エミネム

最近では、DiscordやBeRealを利用する時間が多い。

今までの「開いていって、つながりを広げる」方向性とは異なる、分散して"半分"閉じていて、密度の高いSocial Mediaが増えているのではないだろうか。

テスト中のBlueskyも、今ベータ版を利用しているとTwitterコピーのような雰囲気だが、これから個人がサーバーを立てられて、タイムラインに表示させるものも自由にできる。という特徴が作られていくようだ。

日本の家。

ドイツ、ライプツィヒで「日本の家」という場/プロジェクトがある。

立ち上げメンバーのひとりである大谷悠さんは、今はこのプロジェクトを離れているが、未だにこうした場づくりに励む活動家だ。(著書『都市の〈隙間〉からまちをつくろう』)

ライプツィヒは、1990年の東西ドイツ統一を境に、基幹産業の衰退によって雇用が激減し、2000年には、市内の空き家率は25%を超えていた街。

そして、今では移民も多い街だ。地元出身だが貧しい人々も多い。

移民は当然、冷たい風に晒されることになり、地元出身だが貧しい人々からすると、移民に仕事を奪われるのは面白くない。

そんな、深刻な軋轢が生まれる土地という側面もあった。

〜〜〜

そこに、突如現れた「日本の家」。

日本人がライプツィヒの空き家で、何か賑やかなスペースをはじめた。

日本人は、ドイツ人からすると利害関係が薄く、敵対心も薄い存在だった。

移民からしても、同じ外国人で、敵対心や猜疑心が薄い。という、特殊なポジションが取れたようだ。

だからこそ、この場は地元の人も、移民も、混ぜこぜになってコミュニケーションが取れる特異な場になった。

中でも面白みがあるのは、週2回開かれる「ご飯の会」だ。

色々な国の人が郷土料理を作って振る舞う会が非常にコミュニケーションの活性化に寄与している点が特徴だ。

日本人という特異なポジションと、「故郷のご飯」という共通価値/共同作業を使って、文化間のブリッジを行う活動は、「何かと何かを「分ける」と、対立や争いを生むのと同じように、スポーツやゲームのような遊びも生まれる。」という構造を強調するような活動にも思える。

人々が価値を共有するコミュニケーションは、ただ平和でハッピーなだけではなく、喧嘩や言い合いのような、軋轢を生む。

だからこそ、その軋轢が、摩擦が熱を生み、遊びや競争を生み出し、育まれるのではないだろうか。(そういえば弦楽器を弾く時だって、摩擦を生んで音を鳴らす。交響曲は物体同士の摩擦から生まれる。)

現代は昔よりやっかいだ。はじめから出自が違う、姿が見えない、暮らす環境も相手との軋轢も多い。どうしても同じ土地で生きていかなくてはならない。だとか、どうしても顔を合わせることがある。というようなコミュニケーションの動機もない。

離れた土地の、敵同士が、満員電車で背中を預けあっているような状態。

これからの人類のコミュニケーションは、どこに向かうのか。いつなににどう向き合い/開き、いつどこにどう分かれる/閉じるのか。

それを考えるのはきっと私たちの仕事なのだ。

現在は尾道で活動する大谷さんと私の対談(2020年11月)はこちらから。ちょっと長くて緩いので”ながら”でお楽しみください。

以下、参考記事。

*1 アフガニスタン、シリア、パキスタン、ガーナ、イランなど

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント