役立たずの弁明——「役に立つ人間であれ!」の呪いがしんどい時に

私はアフリカの予言者の研究をしています。よく遭遇するのは次の質問です。「ハナシとしては面白いのですが・・・この研究はいったい何の役に立つのでしょうか?」

イヤァ、タハハと乾いた笑いでごまかすこともありますが、やる気を出して次のように答えることもあります。

――はい、役に立ちます。「役に立つとは何か」という問いや「役に立たなければ価値がない」という恐ろしい思想について考えるのに役に立ちます。

私たちは小さな頃から、「人や社会の役に立つ人間になりなさい」というプレッシャーを、どこからかともなく受けながら育ってきました。だからこそ、「役立たず」な人間とみなされることを恐れ、自分自身でそう思ったりすると、消えてしまいたくなることもあります。

今回は「役に立たねば価値がない」という呪いがしんどい人たちと一緒に、「役立たず」とみなされがちな人類学の立場から「役に立つ」ことの功罪について考えてみたいと思います(ちょっと今回の記事は長めです)。なお、役に立ちたいと考えている人を批判する意図はありませんので悪しからず。

「役に立つっぽく見える」ことは役に立つか?

役に立つことは善いことだ——この命題を疑う人はあまりいないと思います。では、「役に立つ」とは究極的にはどんなことを意味するのでしょうか?

いとこのミッちゃん(仮)だとか、上司の鈴木さん(仮)だとか、裏のアパートの長五郎さん(仮)の役に立つことはわかる気がします。顔が見える関係だからですね。が、どこの誰だかわからない〈人〉や、得体のしれない〈社会〉の役に立つ人間になれ、と言われると、とたんに私たちは戸惑ってしまいます。自分が想像する「役に立つもの」を、正体不明の〈人〉や〈社会〉が同じように受け取るか、よくわからないからです。結果として、多くの人は究極的にどうそれが役に立つかを十分に吟味することなしに、ちまたで言われる「役に立つっぽいこと」を実行することにします。

となると、私たちを苦しめる、人や社会の役に立つこととは、次のように言い換えることもできるかもしれません。

「役に立つ」=いま・ここにいる限られた人間のなかで「役に立つ」と思われているにすぎないこと、それっぽいこと、またそのようなパフォーマンスができること。

こういう意地悪な表現をしたのには、訳があります。社会が求める「役に立つ」ことへの妄信や迎合は、時として私たちの生を追い詰めるものだからです。

「役に立つ人」たちが支えた狂気

ナチスの大虐殺(ホロコースト)を支えたのは何だったでしょうか?当時のドイツにたまたま悪人が多くいたからでしょうか?それともドイツが偶然、文明社会から野蛮な社会へと転落してしまったからでしょうか?そうではなく、ごくふつうの人々が近代文明を「役に立つ」と信じ、進んだ結果、大虐殺が必然的に生じたという見方があります。

ホロコーストは文明の対立概念でなく、文明が代表する(あるいはすると思いたい)すべてのものの集大成なのではないか…中略…ホロコーストのあらゆる「構成要素」とそれを可能にしたすべては、まさに、ごくふつうのものばかりであった。バウマン2021:38‐39(*1)

大虐殺を支えたのは、社会の空気を読むことに長けた、「役に立つことは善いこと」と考えるふつうの人々でした。この見方が正しいとすると、現在の社会が求める「役に立つ」を妄信し突き進めていった結果、新たな悲劇が「ふつう」で「善良」な人たちによって生み出される可能性もあるわけです。

歴史の中の神々

現在「役に立つもの」のわかりやすい例は、SDGsという言葉で知られている開発ですよね。人類学者ジェイムズ・ファーガソンは、この流れに逆らうことの難しさについて述べます。

今日のわたしたちにとって、「開発」を否定したり、その概念を無意味であるとして退けたりすることは実質的に不可能である。それは例えば19世紀における「文明」の概念や、12世紀における「神」の概念を拒否するようなものである。ファーガソン 2020:21(*2)

つまり、開発という考えは、私たちにとって「神」のように疑うこと自体が禁忌だということです。が、一方で、私たちは12世紀に「神」を信じなかった人たちがどうなったか、19世紀に「文明」を妄信した結果、人類や地球に何が起きているかを知ってもいます。19世紀にSDGsを唱えたところで、いったい誰が聞いてくれたでしょう?役に立つ/立たないを決める価値観は、私たちが思うよりもずっとうつろで流動的です。100年前の祖先が「役に立つ」と信じたことを失笑したり憤慨したりする私たちが、100年後の子孫に失笑されずに憎まれない保証はどこにあるでしょうか?

“今日の常識は明日の非常識”に備える

昨今、文化人類学を含む人文科学系の学問は不要であると叫ばれています。そんな「役立たず」の学問の意味はいったい何でしょうか。

「役に立たないものの価値を知っている者だけが、役に立つことについて語ることができる」Fortes 1945:ⅵ(*3)

これは中国の思想家、荘子の「無用の用」の考えです。これを自身のアフリカ社会の調査記録の冒頭に引用したのは、イギリスの人類学者マイヤー・フォーテスでした。南アフリカ生まれで、ガーナで調査していたフォーテスは、なぜ荘子にたどり着いたのでしょうか?

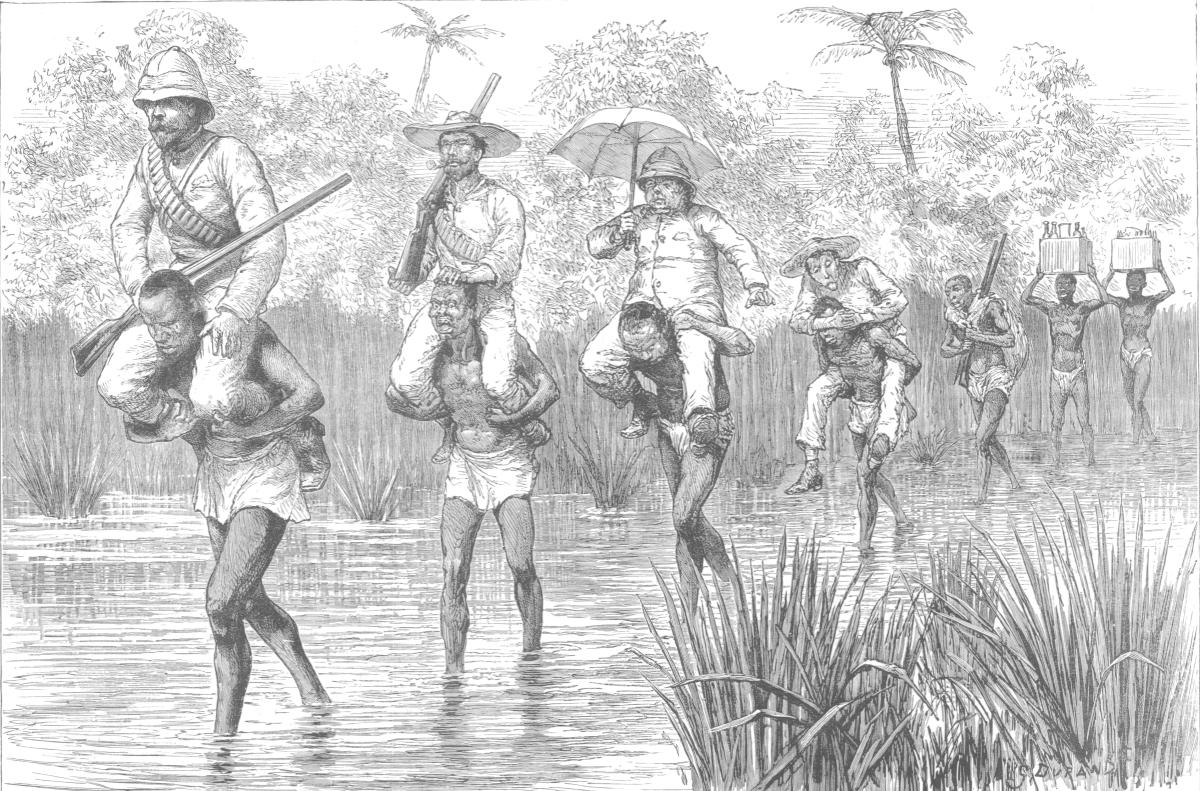

いわゆる未開社会を研究対象としていた文化人類学は、かつて植民地支配の「役に立った」学問として学界内外から大いに批判されました。特にフォーテスらが行なったアフリカの伝統的政治体系に関する研究は、イギリス植民地政府が現地の政治制度を利用して統治をスムーズに進めるのに役に立ったと言われています。この正当化できない苦い経験から、時代が求める「役に立つっぽい」ことに加担することついて、文化人類学は今も臆病で、懐疑的です。

それでもフォーテスが「無用の用」を引用せざるを得なかったところに、人類学者の意地とこだわりを感じます。目先の一時的・表面的に過ぎない「役に立つ」に囚われず、今の価値観からは計り知れない人類の可能性を書きとめること。それが未来において役に立つかは全く不明です。が、今日の常識は明日の非常識。こんなうつろな世界の中で、社会が「役に立つ」人だらけになったとき、「ちょっと待って!」と言える存在はなんだか必要なように思います。

役に立ったヤクタタズ君

ところで、南スーダンでわたしの調査アシスタントの勤めてくれた人のなかに、「役立たず」という意味の名前を持つ男性、ヤクタタズ君がいました。なぜそんな名前かと言うと、ヤクタタズ君のお父さんは、彼のお母さんとの授かり婚の際に、婚資〔結婚のときに送る財産〕である牛を用意せずにトンズラしてしまったからです。母親側の親族からすれば、ヤクタタズ君はせっかく生まれたのに牛の一頭ももらえなかった、生まれるだけ無駄だった、「役立たず」なのでこのように命名されたわけです。

その名前によってヤクタタズ君がいじめられるわけではないのはわかっています(*4)。が、わたしは驚くべき無礼を発揮して「ぶっちゃけ、その名前どう思ってる?」と聞いてみました。すると、本人は名前について全然気にしていない様子で、「イヤァ、タハハ。でも君の役には立ってるでしょ?」とひょうひょうとしているのです。おっしゃる通り。

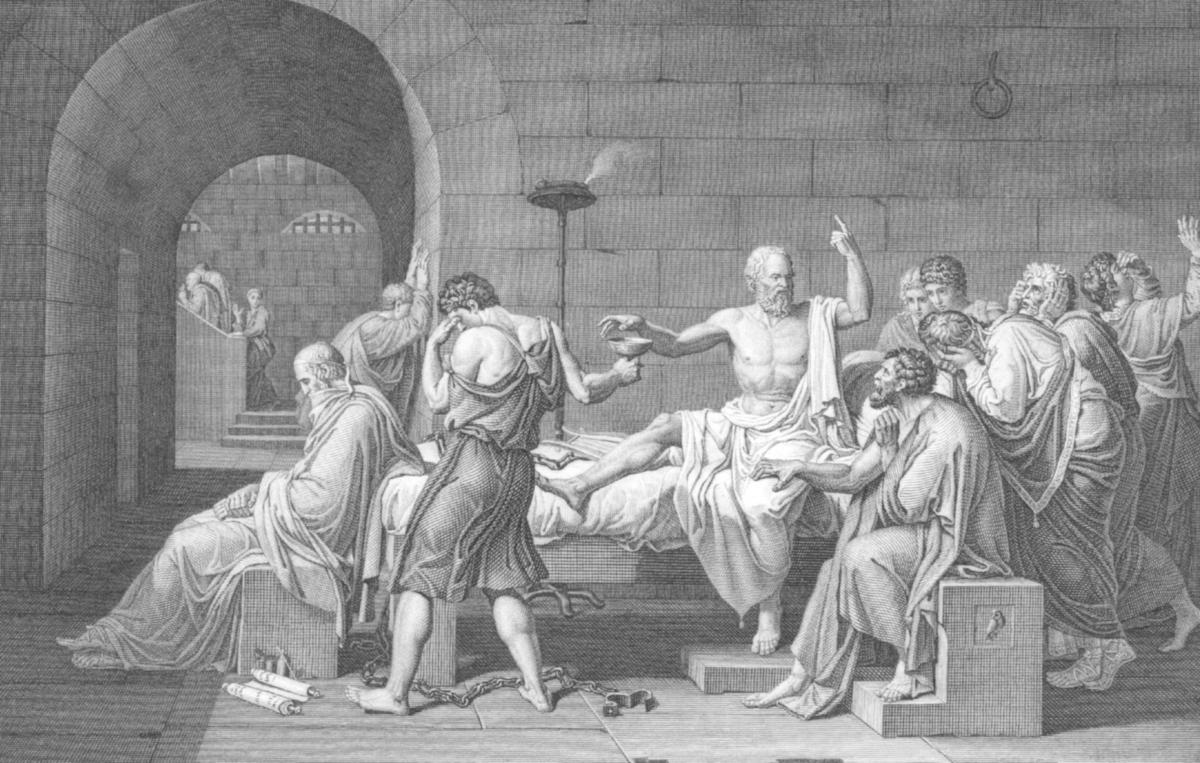

「不正を行い、無益なことに従事した」ために死罪を言い渡された古代ギリシャの哲学者ソクラテス。彼は言ったそうです。多くの人は「美しいこと」を語りはするけれど、語っているものの本当の意義について理解していないのだ、と(*5)。

ところ変われば、時代変われば「役」も変わる。当たり前のことのですが、私たちはなかなかそう思うことができずにしんどくなってしまいます。が、わたしはそこでしんどくなったり迷ったりするのは正しいことのように思います。その時々に誰かが叫んだ「役に立つ」が、いつか誰かを亡ぼさない保証はないのですから。

いま・ここの社会を生きるメンバーとして、「役に立て!」というメッセージを無視して生きることはほとんど不可能です。それこそ、ソクラテスのようにドクニンジンをあおる覚悟が必要です。では私たちはどうやって「役に立て!」の荒波を生き抜けばよいでしょう?

・・・ヤクタタズ君のひょうひょうさ、イヤァ、タハハの精神は、なんだか役に立つような気がします。彼の乾いたごまかし笑いは、「役立たず」と言われた自分を笑いながら、「役に立つ」ことを妄信してやまない人も同時に笑うやり方です。役に立たない(っぽく見えている)自分にしんどいとき、ひとまずタハハと笑ってみせて立ち止まること、これは意外にも、いつか誰かを救うかもしれません。

トピ画:unsplashNikが撮影した写真

(*1)バウマン、ジムグント(2021)『近代とホロコースト』森田典正訳、筑摩書房。

(*2)ファーガソン、ジェームズ(2020)『反政治機械: レソトにおける「開発」・脱政治化・官僚支配』石原美奈子・松浦由美子・吉田早悠里訳、水声社。

(*3)Fortes, Meyer (1945) The Dynamics of Clanship Among the Tallensi, Oxford University Press.

(*4)わたしが調査をしている南スーダンのヌエル社会では、名前はその人が生まれたときに起こった出来事に由来することが多いので、その名前がついているからといっていじめられるということはありません。悪い意味の名前も多くあります。名づけについては、また今後取り上げたいと思います!

(*5)プラトン(2023)『ソクラテスの弁明』久保勉訳、岩波文庫。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント