絵に描かれた風景が実存しない訳〈column 7 前編〉

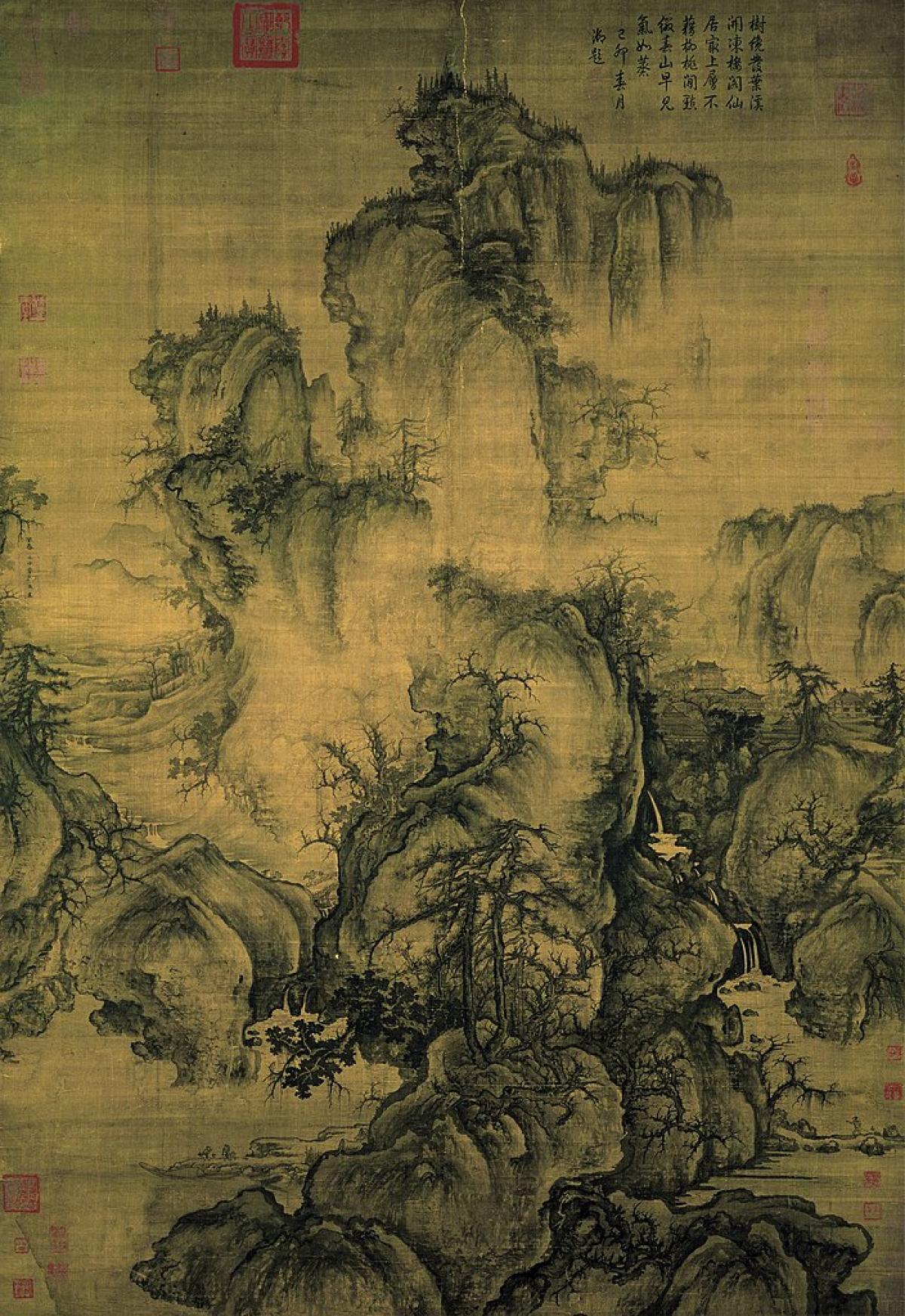

『早春図』という作品は、息を呑むような壮大な自然が見事に描かれた大作であり、独自の画論をまとめ中国山水画を発展させた北宋の画家「郭煕」の代表作と言われています。

およそ1000 年も前に描かれた作品ですが、当時の中国の山奥には、まさにこのような景色が広がっていたのではないかと感じられるのではないでしょうか。

しかし実は、当時の中国のどこを探したとしても、この絵に描かれた場所を特定することは不可能です。

なぜなら『早春図』をはじめとする山水画と呼ばれるジャンルの絵は、実存する風景を描くものではなく、画家が心で捉えた風景を描き出すことが多かったからなのです。

「心で捉える」ということ

郭煕と同時代に文人・画家として活躍した蘇軾は、「画を論ずるに形似をもってするは、見児童と隣る」と言いました。

意訳すると、実物に似ているかどうかで絵を論じることは幼稚であるということ。この言葉からは中国の画家が、写実的な表現とは別のものを目指していたのがうかがえます。

また、『早春図』を描いた郭煕の言葉に次のものがあります。

自然を理解する最良の方法は、自らこの山に遊んで観察することである。そうすれば山水の姿がありありと胸中に展開する

この言葉で注目すべきなのは、郭煕が意味している「観察」についてです。

ここで言い表される「観察」とは、現在の私たちが思い浮かべるような「視覚で客観的に対象を捉えること」ではありません。

郭煕は「山に遊ぶ」、すなわち実際に山に足を運んで身を置くことを「観察」と位置づけています。

山で過ごすことによって体感したものをもとに、胸の中で思いを巡らせることによって自然の真髄をつかもうとしたのです。

山水画に描かれているのは、「特定の場所に実存した景色」ではなく、画家が心の目を通して見た自然の姿が観念的に描き出されたものなのです。

〈column 7 後編〉はこちら↓

------

本投稿は『THE 21』(PHP研究所)の誌上で掲載された連載「ビジネスパーソンのためのアート思考」を加筆修正したものです。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント