日本発Asia Young Dietitian Networkがスタート アジアの若手栄養士を育てる

タイ栄養士会は今年で創立50周年を迎えます。その記念大会が4月末にバンコクで開催されました。私もこの記念すべき大会に招待され、参加することができました。今回は、タイ栄養士会で感じた日本の存在感について報告します。

タイ栄養士会の設立に関しては日本栄養士会も応援したと聞いていましたが、確かに日本栄養士会の重鎮も貴賓席に招待されているのを見ることができました。会議で配布された記念本をめくると、日本栄養士会の山本茂氏(十文字大学教授)の寄稿が目に飛び込んできました。山本氏は以前の記事で紹介した通り、ベトナムの栄養士制度の立ち上げに尽力した国際栄養分野でご活躍されている著名な先生です。

山本氏はベトナムだけでなく、タイ、マレーシア、フィリピンなどの栄養士の育成にも尽力しており、十文字大学でアジア食文化研究所を開設しています。徳島大学医学部栄養科の第一期生で、第4期生の中村先生と並んで、日本栄養学、そして栄養士会の黎明期を支えてきた日本栄養の長老です。

今回の記念大会でも、日本栄養士会長の中村氏が招待基調講演を行い、山本氏がリードするアジアの若手栄養士ネットワーク活動のシンポジウムが開催されるなど、タイにおける日本の栄養士の存在感の大きさに驚きました。

タイの栄養アカデミアとCSVの意外な関係

始めに、タイの栄養界の歴史を振り返りましょう。以前にも話した通り、タイ王室が国際保健の取り組みに熱心であることが影響し、タイの栄養、特に公衆衛生に関わる栄養環境の整備は、先進的な取り組みを諸外国から導入しています。健康な食生活の社会実装に向けた砂糖税や塩税の導入、そして栄養摂取基準に基づく食品の前面表示(FOP)推奨表示は、日本よりも明らかに先行しています。

グレートプロテイン時代には米国の支援を受け、チェンマイ大学やマヒドン大学では盛んにたんぱく質栄養改善の実証研究が進められました。そのタンパク質の基礎的な栄養研究は、故スクリムショー先生(MIT教授)を頂点とする学閥によって推進されてきましたが、山本氏もその流れを汲んでいます。

タイでは、クラシッド・マヒドン大学名誉教授(上院議員でタイ王室栄養アドバイザー)が、タイそしてアセアンの栄養を牽引しています。クラシッド氏もスクリムショー先生の一派で、過去には国際農業食糧機関(FAO)の栄養部門のトップとして、世界の食糧と栄養政策をも牽引する立場にありました。

皆さんは「CSV(Creating Shared Value)」という言葉を聞いたことがあると思います。ハーバード大学のマイケル・ポーター氏がHarvard Business ReviewでCSVの概念を2011年に発表して以来、多くの多国籍企業が、これまでのCSR(Corporate Social Responsibility)という”本業から離れた領域での利益還元責務”という考えを改めることになりました。

CSVとは、企業パーパスそのものを社会価値創造に据えて、その理想に向けて事業構造そのものを最適化することです。企業は利益を得てイノベーションを継続していくことこそが、より良い製品やサービス、そして雇用の確保を持続的に行うことを可能にし、最終的により良い社会に繋がるという、今では常識となっている考え方です。

このCSVを世界に先駆けて推進してきたのが、スイスの食品企業の巨人、ネスレ社です。ネスレ社は2006年にCSVを定義するためのアドバイザリーボードを立ち上げました。初代アドバイザリーボードのメンバーを見ると、アナン前国連事務総長(当時)やCSVの生みの親、ハーバード大学のマイケル・ポーター氏といった名だたる人物に加え、アジアからはただ一人、クラシッド氏が参加しています。

当時の経緯はネスレのフリードヘルム・シュヴァルツ氏の著作『知られざる競争優位』に詳しく出ているので、興味のある方はぜひお読みください。このトピックでたびたび取り上げている食のルールメイキングの世界で、ネスレ社がいかに巨大な存在かが想像できるでしょう。残念なことに、栄養の国際社会において、日本人が主要なポストに就くことは少なくなっているようです。

栄養士の長老の新たなチャレンジ

話が少し横にそれましたが、今日の本題に戻ります。今回、タイの栄養士会議で非常に誇りに思える場面に遭遇しました。超高齢社会の日本では、企業に求められる新陳代謝の速さが必要であり、世代交代をしっかりと成し遂げるシステムが機能しています。そうでない企業は終焉を迎えています。もちろん、欧米と比べて世代交代の年齢は若干高めかもしれませんが。

しかし、企業や大学では、大学でも定年という制度によって世代交代のシステムの健全化はなんとか保たれています。しかし、英国に起源を持つ研究者の情報交換の場として自主的に自然発生した団体、学会では次世代への発展的なバトンタッチに苦心しているところが多いと聞きます。特に、学会が第二世代、第三世代と世代を経て組織化するにつれて、リーダーも職業人化し、より自由な発想での不連続的な学会の発展ができないというジレンマがあるようです。

そんな中、バンコクのこの会議で、日本の栄養士界の長老陣が自ら、このジレンマの壁を崩すための意図的な育成を行うプロジェクトの報告会に出会いました。アジアの学会の変革ができる若手栄養士リーダー育成プロジェクト、Asia Young Dietitian Network (AYDN)です。この活動は山本氏がリードし、味の素株式会社が支援しています。

本プロジェクトの立ち上げは2022年に横浜で開催されたアジア栄養士会議(ACD2022)まで遡ります。本プロジェクトの指導者である山本教授は当時を振り返り、こう言います。

私は徳島大学で栄養士の資格を取った後、すぐに米国フルブライト基金をもらい米国コロンビア大学に留学し、米国流の医療現場における実践栄養学を学ぶことができました。彼らの基本は、栄養士として現場の栄養リーダーとして様々な業務をこなしつつ、自分たちの経験をより多くの人に伝えるための努力、これが研究にあたりますが、この研究に時間と頭脳を割いていました。この研究の努力が米国では栄養政策への反映、ひいては栄養士そのものの社会的地位向上につながっていき、現在のRegistered Dietitianの立場を形作っていると言えます。

これからのアジアの栄養士もこの努力を身につけてほしいです。今回のネットワークの最大の目標は、研究のできる実践栄養士の育成です。そのために、アジア栄養士連盟の研究機関誌(Asian Journal of Dietetics)を立ち上げました。山本氏の発言 会場にて

山本氏は栄養士のステータス向上のため、実践栄養だけでなく、実践内容をあらかじめデザインし、データを取り、解析し、考察する研究栄養を現場の栄養士に身につけさせることで、アジアの栄養士の能力向上が必要だと言います。

Asian Young Dietitian Network (AYDN)の立ち上げ

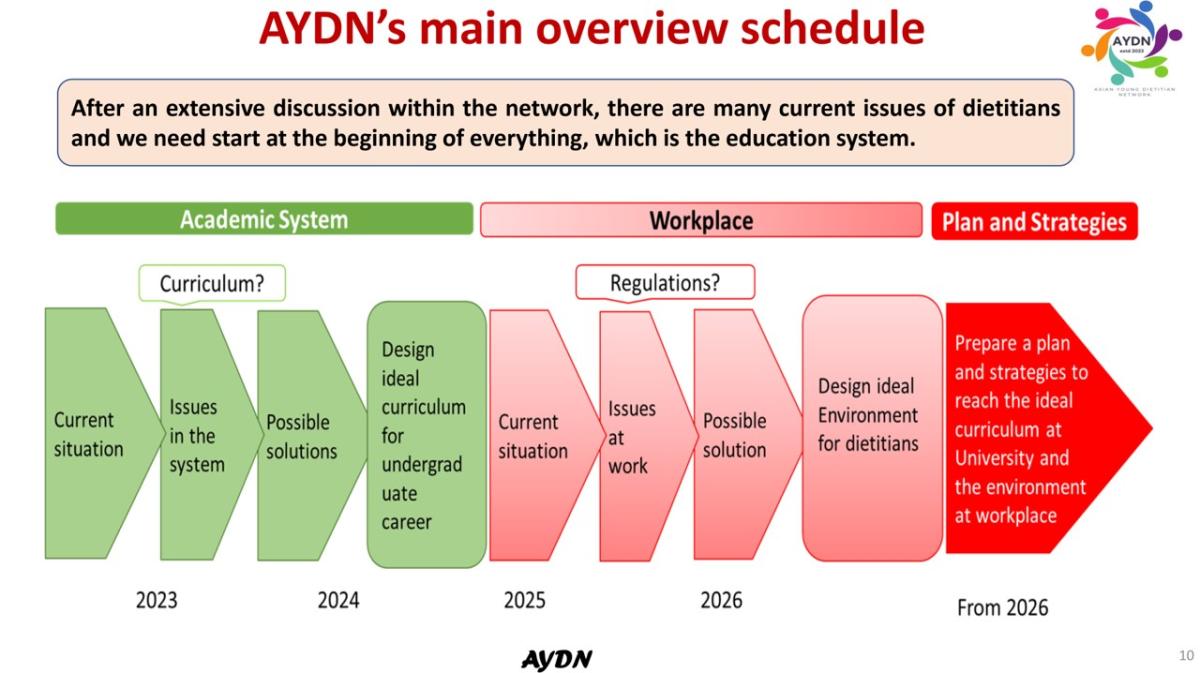

今回のシンポジウムに至る経緯は以下の通りです。

2022年に初めて日本栄養士会がアジア栄養士会(ACD2022)を横浜に誘致しました。山本氏は、ACD2022の日本開催が決まると直ちに、アジア各国の今後の栄養士を担っていく若手に声をかけ、アジア栄養士の今後について議論する集団をFacebookで作ったそうです。そして、定期的にWeb会議で各国の栄養士の現状と課題を共有し、将来のアジア栄養士像を議論してきたと言います。

そしてACD2022のダイアモンドスポンサー企業であった味の素株式会社の共感と支援を取りつけ、2023年12月にAsia Young Dietician Network(AYDN)として船出することになりました。そのローンチの様子はJapan Forwardの記事に掲載されています。

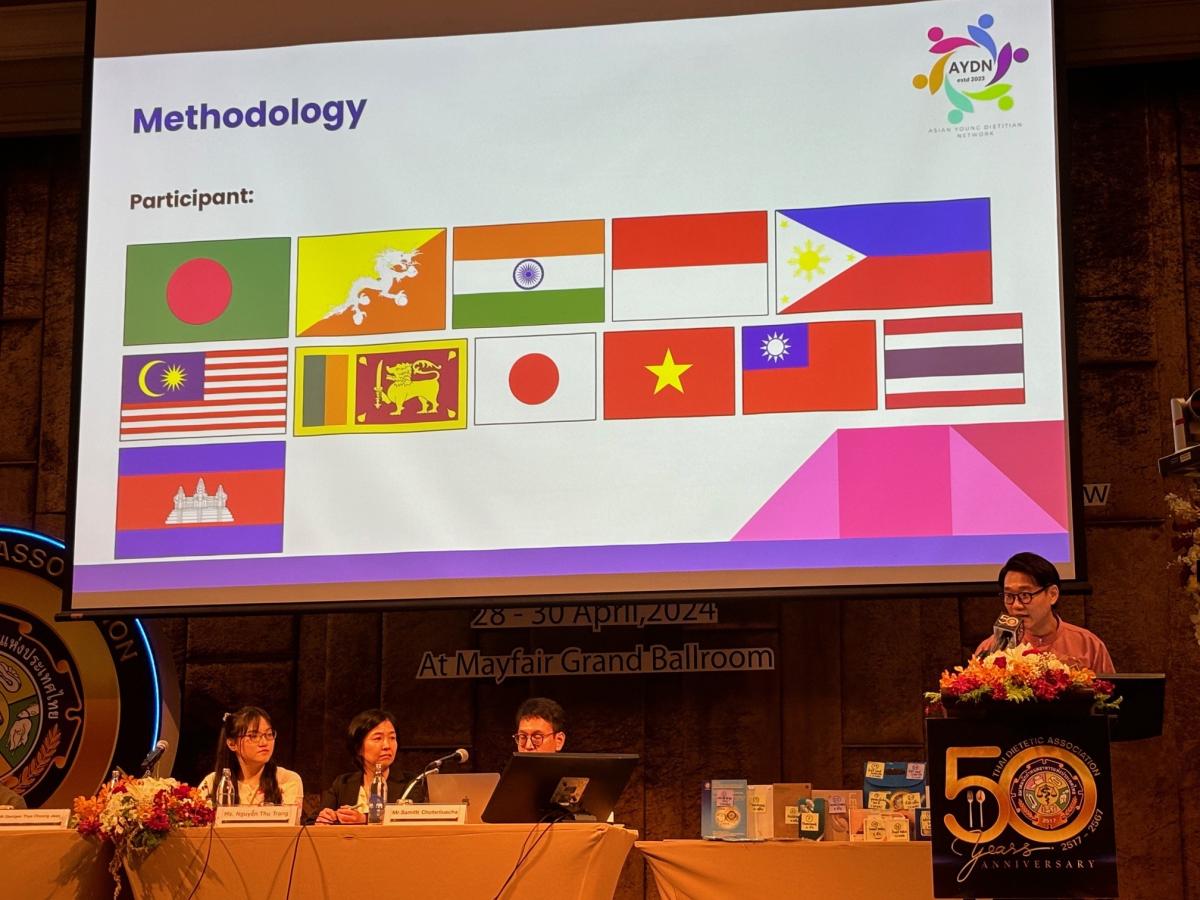

東京でのローンチは味の素株式会社の会議室を借りて行われ、12ヵ国の若手栄養士が集まりました。山本氏によれば、若手栄養士の選抜に関しては、各国の栄養士会首脳陣にも意見をもらいながら人選をしたそうです。ローンチ会場は、「私たちの最終目標は、これからのアジア栄養士教育のあるべき姿を描くこと、そしてその姿の実現に向けて、自らがそれぞれの国の栄養士会や栄養政策関係機関に働きかけ、実現していくこと」だと言わんばかりの若き栄養士たちの熱気に包まれていました。

山本氏は「この若い栄養士が自分たちの将来についてともに考えていく過程こそが次世代の栄養士のリーダーを輩出していく」、と言い切ります。当時の彼らの計画の中に、今回のバンコクでの中間報告が入っていました。有言実行とはこのことです。

AYDNのバンコクでの国際デビュー

バンコクでのネットワークの報告会は、いわば国際的なローンチ宣言となり、年会の一番大きな会議場で開催されました。会場を埋め尽くすほどの栄養士が集まりました。聴衆の中にはもちろん、各国の栄養士会長やアジア栄養士連盟の幹部も見られました。

今回のバンコクでのシンポジウムは、タイ栄養士会のSamitti Chotsriluehea氏と、味の素株式会社で企業栄養士として活躍しているアンドレア脇田氏が司会を務めました。そして、AYDNの各メンバーから、アジア各国の栄養士教育や資格制度、栄養士業務などの現状解析が報告され、共通する項目とそうでない項目の炙り出しが始まります。

まずは他国の良い面をお互いに学ぼう、ということです。私は彼らの発表を聞いていて、将来に向けた栄養士の資格要件の標準化(少なくともアジア地域においては)を目指す彼ら一人一人の志を感じることができました。そして、山本氏は彼らの志の実現には、学術論文が書ける栄養士となれ!とはっぱをかけます。彼らの志の一部はすでにAsian Journal of Dietetic誌に掲載されています。

ここで、今回バンコクに参集した栄養士の若き騎士たちを下記に示します。

NCDs(非感染性疾患)への早急な対応が社会的責任とまで問われている現在においても、日本を含めアジア諸国の栄養士の社会的地位は決して高いとは言えません。今回のシンポジウムを終えた山本先生はこう語ります。

「今回のこの場に集まった若き栄養士の騎士たちに私の志を引き継いでほしいと思います。一番大切なのは、『栄養士の在り方の認識とモチベーション』だと思いますが、それを彼らに感じることができるのは、とてもうれしいことです。」

味の素Gの脇田アンドレア氏は、この活動を企業栄養士として支援しているメンバーです。脇田氏は自分の経験をこう振り返ります。

私は日系二世としてアルゼンチンで育ち、アルゼンチンで栄養士の資格を取りました。大学院生として公衆栄養や国際栄養を学びたく、日本や海外で研究されていた徳島大学の山本先生の研究室で大学院生として日本に留学し、2009年に味の素社に入社しました。私が所属する味の素社にも100名を超える栄養士が研究開発から広報、販売まで多くの職場で生き生きと活躍しています。私の場合は、味の素の研究所で味覚と栄養に関する基礎から開発研究まで経験し、現在はグローバルコミュニケーション部で広報活動に従事しています。

日本の大学での栄養研究は肉体的にも精神的にもつらい時期もありましたが、今振り返ると、その経験が今の私を支えていることに気づかされます。企業の実践栄養研究者のニーズはこれからますます多くなると思います。今回のネットワークの活動が広がり、アジア各国の企業においても活躍する栄養士が増えることを期待しています。味の素グループで働く脇田アンドレア氏のメッセージ

会場の最前列で聴講していた日本栄養士会の中村氏も、今回の活動に期待を寄せます。

「今回参加したアジアの若手栄養士のメンバーの熱意に圧倒された。もちろん、年配者から見ると、議論内容は及第点だが、新しい胎動を感じた。彼らが成長したときどんな議論になるのか、そしてどんな世界になっていくのかを思うと鳥肌が立ってきた。素晴らしい活動だ。」

深く知る:どうしてAYDNの活動は、「研究ができる栄養士人財の育成」に重きを置くのか?

栄養の世界は、政策をリードする“栄養研究者(Nutritionist)”と現場をリードする“栄養士(Dietitian)”の2つの大きな専門集団に区分されています。Nutritionistは高度な学位でその立場が保証され、最先端のエビデンス開発のための研究業務に携わり、エビデンスに基づく新たな行動仮説(政策)を生み出しています。しかし、彼らには現場経験が少なく、現場での実効性のない机上の空論的な仮説を生み出すリスクを否定できません。

一方、栄養士あるいは管理栄養士(RD)は、技能ライセンスで立場が保証され、主に現場での栄養管理を担う場合が多く、日々の膨大な仕事に忙殺されがちです。彼らは“実効性の高いノウハウにつながるデータ”を日々の現場活動で山のように生み出しています。しかし、体系的な解析作業、すなわち研究は後回しにされがちで、それらのデータから生まれるエビデンスは効果的な政策に転嫁できずにいます。

Nutritionist とDietitianが協力すればよいと思われるかもしれませんが、実際には、両者の集団の間には会話のギャップ、大きな川が流れていることが多いです。この傾向は日本、そしてアジアで顕著なように思えます。

NutritionistとDietitianの知恵が総合知となり、効果的な社会還元をもたらすためには、究極的には、NutritionistがDietitianも兼ねる人材となるか、その逆かです。中村丁次氏のJapan Nutritionの歴史を学ぶ限り、日本栄養の文脈では、行政に栄養士専門職が導入されている以上、もっともな近道は、国家資格を有する栄養士が栄養研究者の素養を持つことが実効的だと思われます。

より広い視点で、世界の大学改革の歴史を振り返ると、中世ヨーロッパで初期の大学が生まれた当初は、専門学部(いわゆる大学院に相当)としては医学、法学、神学(哲学)の3学が中心でした。そして、18世紀以降に、その後に物理学や化学など理学部を専門学部として学部の上に設けた、私たちに馴染みのある総合大学に進化していきます。興味深いのが、産業革命以降、高度な専門人材を多く排出する必要に迫られて生まれた工学という学問は、当初は職業訓練的な意味が高かったため、ヨーロッパでは当初は総合大学の一員として認められるまでしばらく時間がかかったそうです。

農科大学、工業大学の名前が現在残るのもその影響だったとかです。実践者(技術者)は理論者(科学者)より一段下に見られていたのでしょうか?

しかし、産業革命の流れが遅れて流入した米国では状況は異なっていました。米国はいち早く工学を総合大学に取り入れ、より高度な専門人材育成のための研究大学院を設置しました。これが、米国が世界最先端の軍事用、商業用の技術力を有するようになった源泉と言えるかもしれません。大学院による研究人材育成も、医学に始まり理学系、そして農学や工学系といった順で少しタイムラグがあったようです。現在の日本の大学制度は、戦前にドイツから、戦後はアメリカの制度を導入しており、大学院を重視する、「職業としての研究者」を創出する機関となっています。

一方、栄養学そのものが学問として体系化されるのは20世紀に入ってからであり、農学や工学よりも最近のことになります。ましてや栄養学に立脚した栄養士という技術者の教育制度は、長い歴史を持つ大学制度の中では遅刻してきたようなものです。そのため、少し邪険に扱われる感があるのも仕方ないのかもしれません。現時点において、栄養士養成課程が国の主要大学に少ないのは、日本だけでなく他の国でも同じ状況のようです。

長い歴史を持つ医学においては、大学院制度がいち早く充実し、医師国家試験を取得して医局に配属された後に、多くの医師は医学系の研究大学院に入り、研究的思考をみっちり鍛錬する機会が与えられます。大学院も臨床系、基礎系と多くの道が用意されています。

そして、彼らが目標とする臨床の教授の選考過程には、臨床医としての実績に加えて、臨床研究の実績が問われます。昇進を目指す医師は研究を意識せざるを得ない環境で仕事をすることになります。

一方、栄養士・管理栄養士は教育制度そのものが新しいため、研究大学院(博士課程)を設置できる栄養士養成校の受け入れ制度はまだ発展途上の段階にあります。2003年の栄養・食糧科学研究連絡委員会と予防医学研究連絡委員会の提案書から、大学院設置に関する議論が出てくるようになりましたが、他学部と比較しても50年以上遅れを取っています。

2000年以降、生活習慣病が社会問題化するにつれ、栄養士・管理栄養士が果たす役割が大きくなり、能力向上のための教育プログラム改訂など、厚労省や日本栄養改善学会などのアカデミア中心に議論が重ねられ、まずは管理栄養士養成の教育プログラムの改革が先行されました。日本栄養士会のホームページに記載されているように、管理栄養士の多くの専門管理栄養士の認定制度も生まれています。

しかし、英語名称がThe Japanese Society of Nutrition and Dieteticsである日本栄養改善学会を中心に、研究大学院拡充の議論も進められていますが、2017年の日本栄養改善学会の調査報告資料、2018年の厚労科研費委託事業の報告書や、2020年の日本学術会議の提言書を読む限り、栄養系大学院拡充による高度研究人材輩出に向けた動きは、その後も停滞気味なようです。

AYDNの活動が「研究ができる栄養士人財の育成」に重きを置く理由は、こうした背景にあります。現場の実践と研究を統合することで、より実効性の高いエビデンスに基づく政策を生み出し、栄養士の社会的地位を向上させることが期待されます。この取り組みは、アジア全体の栄養改善と健康増進に大きく寄与することでしょう。

大学院における高度人材としての管理栄養士の教育について

大学院における学修の基本

・ 栄養学を基盤とした専門性の高度化と実践 栄養学を基盤としたそれぞれの分野の専門性を自律的な学修により深め,実践現場における探究心や問題解決能力を高める。

・ 論理的思考の涵養とリサーチマインドに立脚した課題解決

論理的思考能力を高めるとともに,リサーチマインドをもち,実践活動などにより生じた問題意識から着想した研究の計画・実施・解析・報告を行う能力を身につける。

・ 多様な対象・職種・組織の理解と柔軟かつ合理的な対応 多様な対象者への共感と理解,他職種,関連する組織などとの連携・調整を効果的に行う能力を高める。平成30年度管理栄養士専門分野別人材育成事業報告書より引用

一方、欧米はどうでしょうか?世界最大の栄養士団体を抱える米国の動きは既に始まっています。米国の栄養士会は1917年の設立時には50名程度の会員でスタートしましたが、現在では11万人以上の管理栄養士の会員を誇ります。その名称も、2012年にそれまでのAmerican Academy of DieteticsからAcademy of Nutrition and Dietetics(AND)と変更されました。また、資格の名称もこれまでのRegistered Dietitian(RD)からRegistered Dietitian Nutritionist(RDN)に変わっています。これは、管理栄養士の資格を持つ栄養研究者、研究マインドを持つ管理栄養士という人材育成に乗り出すという意図の表れだと思います。

海外の栄養人材育成の状況に興味がある方は、こちらの報告書も読んでみてください。日本の栄養士の大学院制度は拡充途上ですが、それでもなおアジア諸国の中では一部の国を除いて、先行している印象を持たれるかと思います。

SDGs社会に突入して10年が過ぎようとしています。19世紀にはじまった大学改革による専門領域化による高度人材の大量生産は、産業革命以降の近代科学の発展を牽引してきました。現在では、それから一歩さらに進んで、それぞれの専門知識の融合による、総合知への昇華と実際の社会還元を行う行動が求められる時代となっています。

新たに求められているのは、散在する高度な専門知識を現場視点で集約・昇華していく実効的な統合知を生み出す研究マインドを持った人財です。すなわち、研究がわかる、研究ができる実践栄養士の人財の育成です。

1962年に栄養士法が改正され、管理栄養士という新しい専門資格が生まれました。それに対応した教育機関として、1964年に日本で初めて医学部に4年制の栄養科が誕生します。今回、AYDNの指導に当たっている山本氏はその第一期生です。だからこそ、研究マインドのある栄養士を育てることに誰よりも熱心だと思われます。

今回、AYDNで集まった若き栄養士20人がアジアで研究マインドのある栄養士のフロントラインを担い、10年後には彼ら20人が師匠として次の若手を育成し、20が100名に、そして1000名になっていくことを切に願います。

The Asian Young Dietitians Network (AYDN) is a collective of dietitians from various Asian countries, dedicated to collaboratively enhancing the recognition and status of dietitians within their respective societies. The inaugural meeting of this group took place during the Asian Congress of Dietetics in Yokohama, Japan, in 2022.

Concerned about the future of dietitians, Prof. Shigeru Yamamoto from Jumonji University aspires to establish a core group of dietitians and nurture them to become future leaders in the region. Prof. Yamamoto informed us about the creation of this network with Asian dietitians, supported by Ajinomoto Co., Inc.

On December 1, 2023, we successfully launched the AYDN with a kick-off meeting in Tokyo, Japan. During this meeting, we agreed on three primary objectives: to share information and experiences, to conduct and publish research in academic journals, and to organize webinars and workshops aimed at expanding both our scientific and non-scientific knowledge.

Through these activities, we aim to foster close cooperation, mutual learning, and knowledge sharing among members, ultimately elevating the standards and reputation of Asian dietitiansAsia Young Dietician Networkの事務局からのメッセージ

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント