気づいてますか?ワンヘルスは一方通行ではありません。

こんな話を聞いたことがあります。トイレに行く人の行動は、3つのパターンに分けることができるそうです。用を済ます前に手を洗うAさん、用を済ませた後に手を洗うBさん、まったく手を洗わないCさんです。この3人のパターンは、私たちの衛生観念を見事に示しています。自己防衛的なAさん、他人への配慮をするBさん、そして無関心なCさん。身近に思い当たる方はいませんか?

コロナという感染症のパンデミックを経験した私たちは、以前よりも「感染」という言葉に敏感です。私だけかもしれませんが、以前はウイルス感染といえば「コンピュータウイルス」のことを考えがちでしたが、今思えば平和な時代だったと感じます。

20世紀初頭の国連ミレニアム開発目標の時代には、先進国が開発途上国を支援するという、わたしがあなたをたすけてあげますよ、というやや思い上がった一方的な考えが主流でした。そして、2015年以降のSDGs時代には、わたしとあなたではなく、私たちという両者が互いに協力し合い、より豊かな社会を目指すという考えに移行しました。

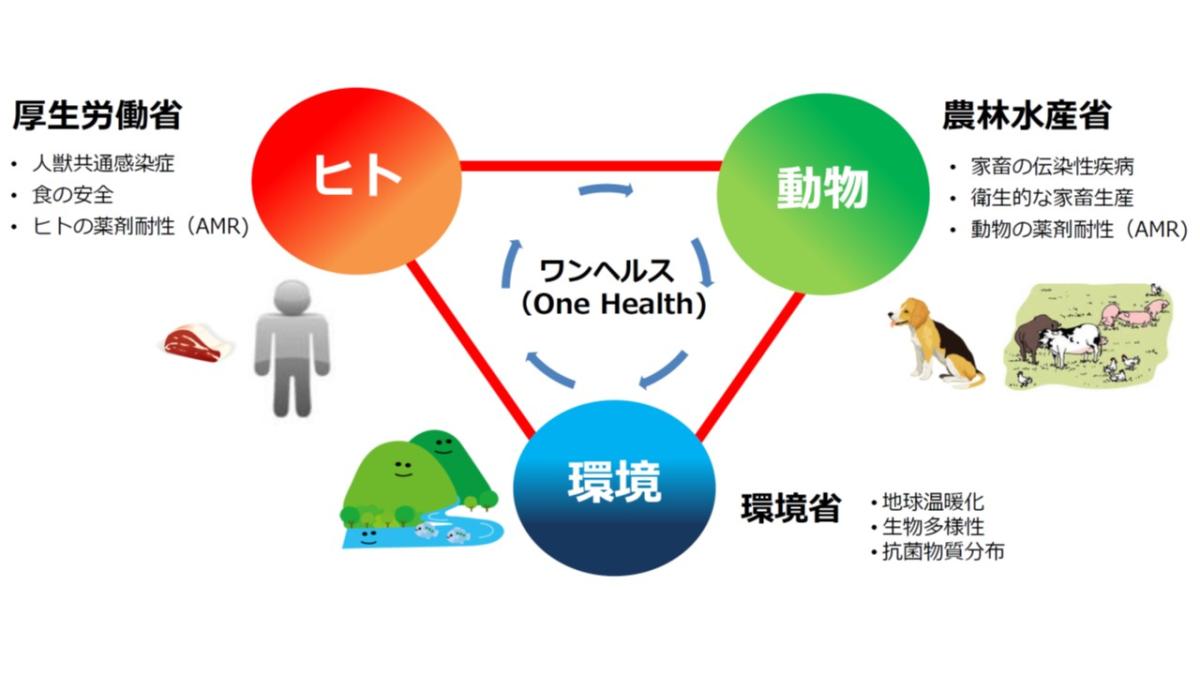

この私たちの共同体に、私たちの身近で暮らしている動物たち(食用も含む)が加わると、いわゆるワンヘルスの概念に近づきます。ワンヘルス・アプローチは、人、動物、そして環境の健康に関する課題を、関係者が協力し合いながら解決を図る、分野横断的な取り組みです。

農耕文化は、狩猟文化に比べて感染症のリスクが高いとされています。狩猟は移動を伴う生活のため、比較的衛生的な環境を維持しやすいのに対し、農耕文化では人々が一箇所に定住し、人と動物の間の距離が縮まります。なので、人と家畜の排せつ物が原因で衛生環境が悪化することが一般的です。この人と動物の密接な関係は、ウイルスや病原菌にとって絶好の機会となります。

これらのウイルスや病原菌は、人と動物、環境間で循環し、その過程で変異し、一般的には宿主であるヒトや動物に対する毒性が弱まっていきます。変異が激しい場合、ウイルスは宿主を全滅させるかもしれませんが、弱毒化した場合には風土病として人間社会に定着して繁栄できるからです。

ワンヘルスが意味するのは、単に私たちが動物から感染症を防ぐために動物の健康に気をつけるということだけではありません。それはまた、私たちも動物に悪影響を与えないようにし、感染源にならないように気をつけるという双方向の関係を強調するメッセージです。このアプローチによって、全ての生命が健康で持続可能な環境で共存できるようにすることが目指されています。

最近、こんなニュースがWebに掲載されました!

肉牛を育てる北海道の牧場に大学生2人組が車で無断侵入し、牛舎の牛をスマホで撮影する出来事があったとして、同業者がX(旧ツイッター)で「伝染病」に関する注意を呼びかけた。

2010年4月に宮崎県で発生した伝染病「口蹄疫」では、牛など約30万頭の命が失われ、畜産業を中心に経済的な大打撃が生じた。

今回の投稿を受けて、衛生管理に気を配る畜産業の人たちの努力を踏みにじるような行為だと批判の声が上がる状況だ。

記事によれば、この事件は薬科に在籍する学生2人が北海道旅行中に起こしたとされています。旅行の楽しい思い出作りの無邪気な行動ですが、実際には重大な危険性をはらんでいた行為でした。しかも、牛舎には「牛舎内関係者以外立入禁止」および「家畜伝染病予防のため敷地内立入禁止」といった警告が掲示されており、それにもかかわらず侵入したのです。特に、彼らが人の健康に関する専門職を目指す薬学の学生であったといい、この自覚のなさは最大の問題です。

エコツーリズムが拡大する中で、このような自覚のない危険行為が世界規模で大きな課題になっていることを示唆する記事が、最近「ネイチャーダイジェスト」に掲載されました。今回はその記事の内容について少し触れてみましょう。

野生の類人猿がくしゃみする?

ウガンダのキバレ国立公園で、チンパンジーが咳やくしゃみをする異常が発見されました。特にある205頭のコミュニティでは、複数の個体が死亡。原因は当初不明でしたが、解剖された雌のチンパンジー、ステラが重症の肺炎で亡くなったことが判明。後の検査で、病気はヒト肺炎を引き起こすウイルスによるものと明らかになりました。このウイルスは人間では一般的な呼吸器系の感染症ですが、チンパンジーにとっては致命的なことがあり、2017年のアウトブレイクではコミュニティの12%以上が死亡したと言われています。

このような人から動物に病気が伝染する現象を「逆人獣共通感染症」と言います。この現象により、イガイがA型肝炎ウイルスに、チーターがA型インフルエンザウイルスに、リカオンがランブル鞭毛虫に、アジアゾウが結核に感染するなど、世界中のさまざまな動物が被害を受けています。特に大型類人猿などは遺伝子が98%以上共通しているため、人間と同じ病気に感染しやすいとされています。

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)が犬や猫そしてミンクといったペットや動物園の動物、さらには野生のオジロジカへと広がったことは記憶に新しいと思います。この問題は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に限らず、Jane Goodallが1966年に野生のチンパンジーがポリオに感染することを記録していらい、霊長類を含む多くの動物で長年観察されてきました。

大型類人猿を脅かすエコツーリズム

私たちにとってありふれた感染症である「風邪」も彼らにとっては、深刻になりえます。人間には軽い風邪を引き起こすウイルスでも、大型類人猿にとっては免疫や遺伝的抵抗性を持っていないため命に関わる恐れがあります。エイズやコロナウイルスがかれらにとってなんでもないウイルスが私たちにとっては危険なのと同じです。

特に、アフリカやアジアの保護区域に生息する大型類人猿にとっては、逆人獣共通感染症が生息地の喪失や密猟以上に大きな脅威となっています。しかし、エコツーリズムと称する観光ビジネスに携わる人々や、観光客はこの深刻さを理解していない人が多いと言われています。

科学者や保護活動家の間で、この問題への注目と取り組みが高まっており、国際自然保護連合(IUCN)は大型類人猿観光のための疾病予防ガイドラインの公表や、責任ある観光の実践や観光客向けの教育内容の標準化についての会議が開かれています。

逆人獣共通感染症を防ぐためには、公衆衛生的なアプローチが考えられ、病原体の源を突き止め、それが集団内に入り込むのを阻止することが重要です。Covid-19で経験したことを動物たちに対しても実施するということでしょう。IUCNによる2015年の大型類人猿観光のためのガイドラインは、動物から7メートル以上離れること、ツアーグループの人数制限、体調不良の人の参加禁止、マスク着用などを推奨していますが、これらが実際にはしばしば守られていないのが現状だということです。

理由として考えられるのが、旅行者が体調不良を隠すこと、観光客が現地のガイドの指示を無視すること、そして、ガイドが観光客の不適切な行為を指摘しないことです。この背景には、ガイドが観光客からの高額なチップを期待している現実があります。

学校に通う子供たちの感染をいかに防ぐか、コロナ渦に私たちも経験しました。同じように、逆人獣共通感染症においても、子どもが学校で病原体を拾い、それを無症状のまま保持する大人が森に持ち込むことで、大型類人猿に感染する可能性が指摘されています。アフリカで実施された研究によれば、チンパンジーの呼吸器感染症の原因を追っていくと、実際に、子どもたちとその親、さらにはチンパンジーの間で同じウイルスが確認され、特に学校が再開される時期に呼吸器系感染症が拡散するパターンが見られたということです。

また別の研究では、コロナでロックダウン期間中にチンパンジーの感染症が減少したことも、学校が主要な伝播源である可能性を示唆しています。これらの事実は、大型類人猿保護のためには地域社会の子どもたちの健康向上が重要なことを示しています。

エコツーリズム拡大の警告

最近ではエコツーリズムに関する課題を専門に扱う雑誌も登場しています。パンデミックが終息して以降、エコツーリズムの人気は再び高まり、人々の海外旅行の機会もコロナ渦以前の水準を超えて回復しつつあります。私も旅先でつい気が緩んでしまいがちで、冒頭のトイレのタイプに例えると、「用を足す前に手を洗うBさん」となりがちです。

エコツーリズムの人気は観光産業と食品産業に新たな課題と機会をもたらしています。持続可能性を重視する現代において、食品産業は環境保全、動物福祉、公衆衛生といった複数の側面でのバランスが求められるようになっています。特にエコツーリズム地域では、地元産食材の利用促進や動物福祉に配慮した飼育方法の導入が今まで以上に求められようとしています。

ヒメムカシヨモギという草をごぞんじでしょうか?別名は「鉄道草」です。いまも線路わきに背の高いヨモギに似たあの雑草です。このヒメムカシヨモギは明治初期に北アメリカから船と一緒に日本にわたってきて、鉄道で日本各地に住処を広げていきました。私たちの移動は外来種にとってまたとない勢力拡大のチャンスです。ヒメジオンやハルジオンといったおなじみの雑草もそうです。私たちのちょっとした気のゆるみは、実は野生動物だけでなく野生植物にも大きな脅威となりえます。

また、旅先での安易な、殺菌剤、抗生物質の使用はワンヘルス・アプローチの視点では慎重さが求められています。野生動物や家畜の腸内細菌叢では多剤耐性菌(AMR)が増え、次のパンデミックのリスクとして出番を待っているとも言われています。

また、食品の安全性を保障する新たな規格の策定や、消費者教育の推進も不可欠となってきます。これらの取り組みは、ただ単にルールを設定する以上の意味を持ち、地域社会の持続可能な発展を支える基盤となります。国際的な食品安全規格との整合性を保ちながら、地域産食品の国際市場での競争力を高めることが、今後の大きな課題となるでしょう。

私たちは忘れやすく、同じ間違いを繰り返しやすい存在です。私たちのDNAの8%はウイルス由来であり、進化の過程でこれらのウイルスに幾度となく襲われ共存の道を歩んできたことが見て取れます。コロナ渦ではあれほど真剣に取り組んでいた衛生的行動も、すでに意識から遠のこうとしています。私たちの脳は危機を脱すると忘れやすいようになっているようです。

また、移動手段の進化はワンヘルスだけでなく、地球温暖化にも脅威となっています。ヒトや物資の国境を越えた移動は、移動量と速度に比例して大量のエネルギーを必要とし、貴重な化石燃料を消費しながら二酸化炭素を排出します。今ではGoogle travelなどの多くのサイトで、移動に伴う二酸化炭素排出量を自動的に計算できます。例えば、私が先月ロンドンに行った際、日本からロンドンまでの往復だけで667 kgの二酸化炭素を排出し、これは樹木8279本が一日に吸収する二酸化炭素量に匹敵します。

便利さは、ワンヘルスや環境にとって新たなリスク要因となってしまいました。ある科学者はこう言います。

「科学は真実を理解し、課題を解決するために進歩してきたが、課題を解決するごとに新たな課題を生み出す。」

科学の進歩は確かに新たな課題を生み出し続けるようです。今回の記事について、皆さんはどう感じられるでしょうか?

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント