気候変動と植物合成生物学

地球規模で進行しているといわれる気候変動は、栽培できる植物の種類や栽培の方法、栽培の場所にさまざまな影響を及ぼしつつあります。どうしたらよいのでしょうか?

7月19日付けのPLOS Biology誌(無料で全文読めるオープンアクセス雑誌)では、「Engineering plants for a changing climate(変動する気候に対応する植物のエンジニアリング )」と題して、1つの紹介文と7つの論考を集めた特集を組んでいます。

https://collections.plos.org/collection/engineering-plants-for-a-changing-climate/

気候変動で、食料、薬、道具、シェルター、燃料、衣服として利用する植物と人間との関係も変化しなければならない。何を、どのように、どこで植物を栽培するかは、栽培植物を待ち受ける潜在的な生物的、非生物的なストレスと同じように変わるだろう。この論文集では、育種技術、ゲノム工学、合成生物学、マイクロバイオーム工学など、気候変動に植物を適応させるための工学的戦略について、気候変動に強い品種の作出や、農地の炭素捕捉ポテンシャルの向上に焦点を当てながら探求している。Clarke J, Ronald PC (2023) Engineering plants for a changing climate. PLoS Biol 21(7): e3002243. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002243

この特集のイントロダクションでは、この特集で答えようとしている2つの問いかけをしています。

①作物がこの急速な気候変動に適応できるようにするにはどうすればよいでしょうか?

気候の変化に耐性のある品種の作出、農地の炭素回収能力の向上の2つがあるといいます。

②気候変動を改善するために作物をどのように利用できるのでしょうか?

以下、7つの論考のサマリーの部分だけを日本語訳してみます。

官民パートナーシップは、知識を製品にうまく変換するための鍵であるが、現在の枠組みでは、21世紀の農業生産の課題に対応するために作物を改良するのに必要なシステム全体のアプローチを促進することができない。Feuillet C, Eversole K (2023) An integrated, systems-wide approach is needed for public–private partnerships to drive genetic innovation in crops. PLoS Biol 21(7): e3002181. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002181

作物研究における発見を促進するために、官と民パートナーシップのさらなる改善を求めています。

気候変動を緩和することと、気候変動の中で増え続ける人口を持続的に養うことは、国際社会が直面する2つの大きな課題である。自然の炭素捕獲装置である光合成を工学的に解明することで、これらの脅威を克服することができる。Matthews ML (2023) Engineering photosynthesis, nature’s carbon capture machine. PLoS Biol 21(7): e3002183. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002183

光合成を合成生物学的に操作して二酸化炭素の回収量を増やすことにより、気候変動を緩和し、食糧生産を増やすことができると主張しています。

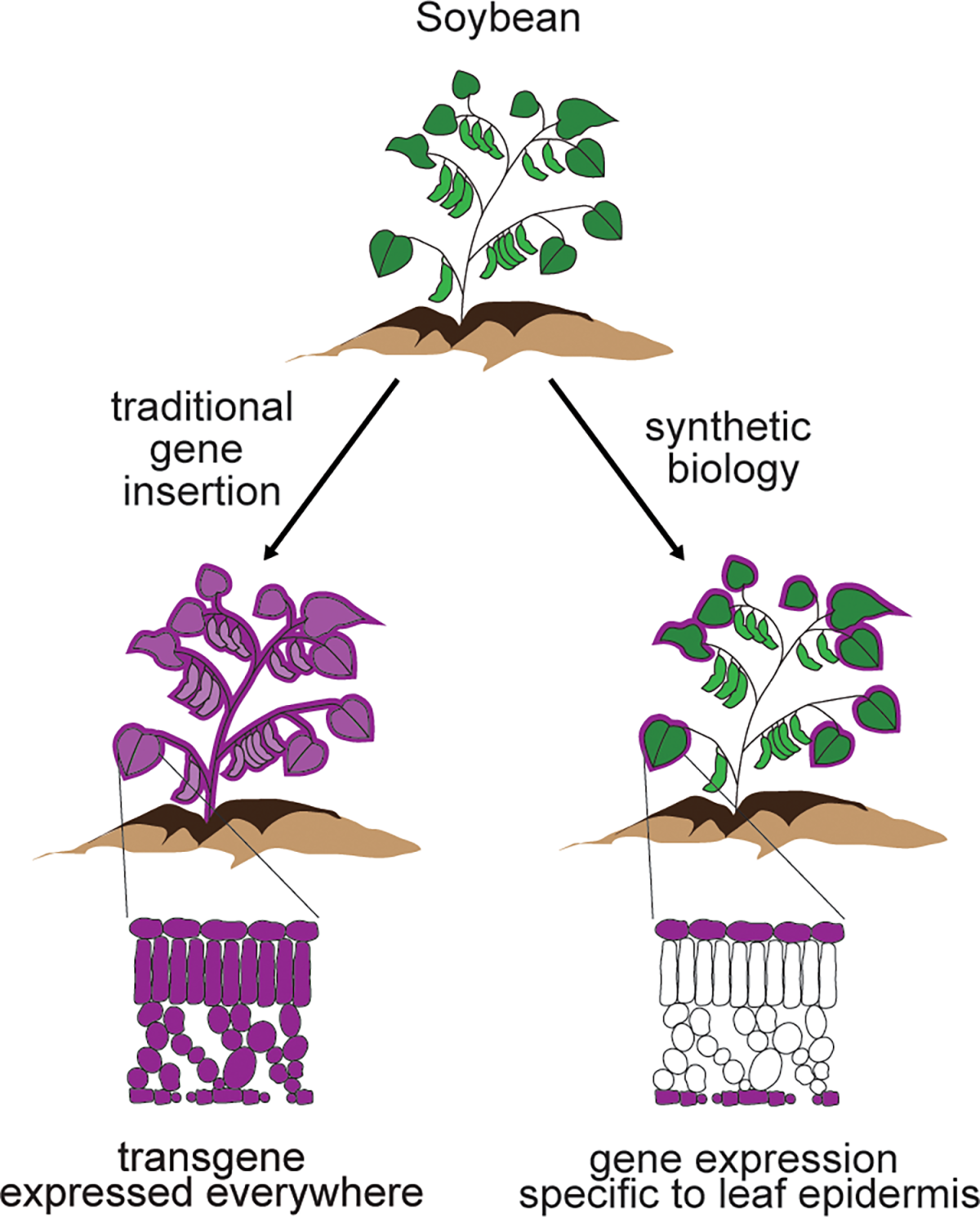

気候変動が気象パターンや土壌の健康に影響を与えるにつれ、農業生産性は大幅に低下する可能性がある。合成生物学は、一般大衆が受け入れることができれば、植物の気候変動への耐性を強化し、次世代の作物を作り出すために利用することができる。Archibald BN, Zhong V, Brophy JAN (2023) Policy makers, genetic engineers, and an engaged public can work together to create climate-resilient plants. PLoS Biol 21(7): e3002208. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002208

合成生物学を、一般大衆が受け入れることができるならば、合成生物学は植物の気候への耐性を強化し、次世代の作物を生み出すために利用できるはずだと主張します。

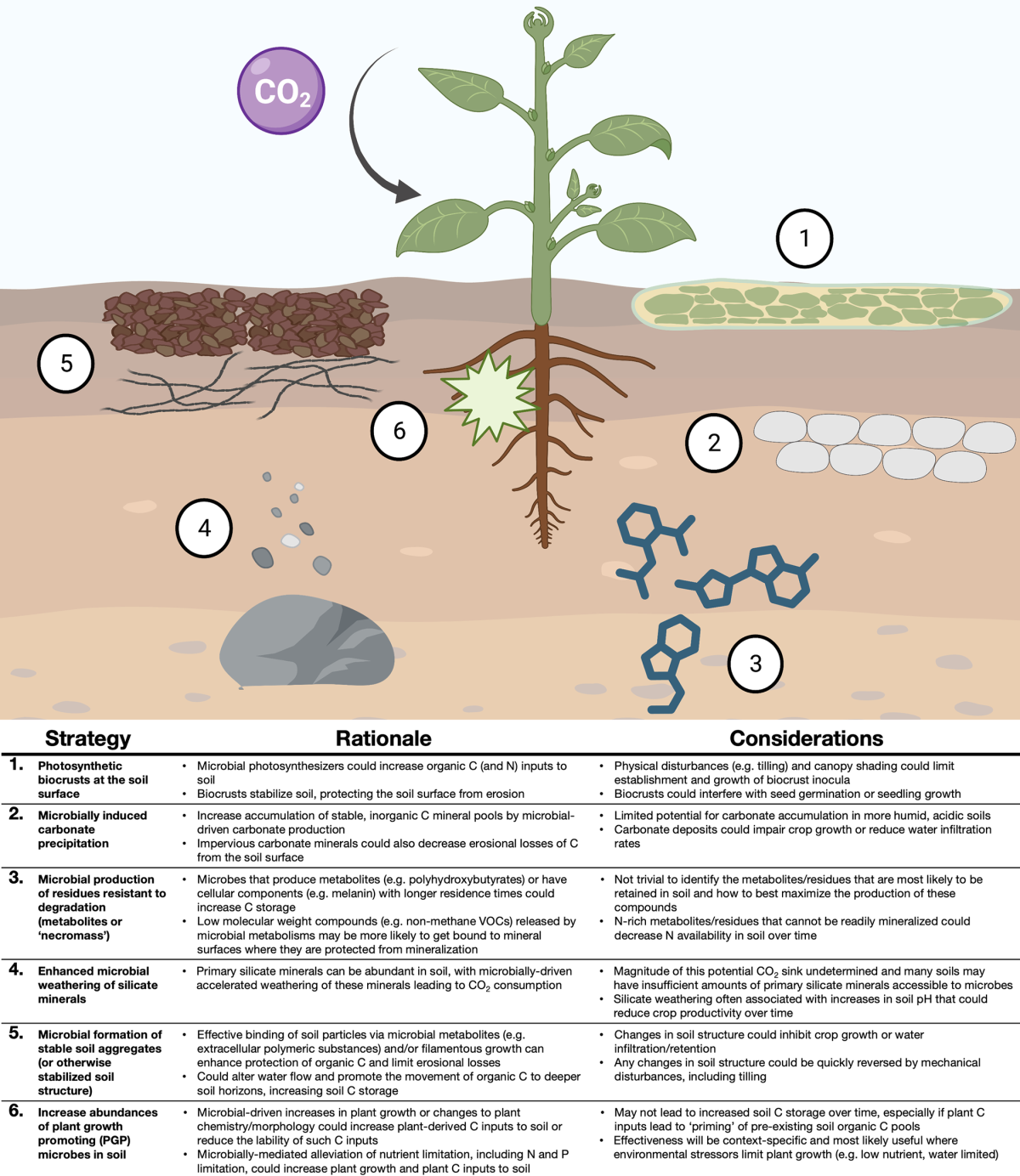

農地土壌のマイクロバイオームを操作することで、土壌の炭素貯留を促進できる可能性があるが、そのための戦略は慎重に吟味する必要がある。ここでは、そのような微生物ベースの戦略を開発し、実施し、検証するために必要な一般的手順を紹介する。Fierer N, Walsh CM (2023) Can we manipulate the soil microbiome to promote carbon sequestration in croplands? PLoS Biol 21(7): e3002207. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002207

土壌のマイクロバイオームを操作することで、土壌の炭素貯留を促進できる可能性があるとします。

伝統的なイネ品種は、改良されたストレス耐性イネ品種を開発する上で極めて重要である。伝統的な品種のゲノム配列を解析するツールは、気候変動への耐性を付与する遺伝子の同定と展開を加速している。McNally KL, Henry A (2023) Tools for using the International Rice Genebank to breed for climate-resilient varieties. PLoS Biol 21(7): e3002215. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002215

すべての作物種の中で、イネは気候変動に適応する遺伝的可能性が最も高いと考えられるといいます。ストレス耐性イネ品種の開発にはジーンバンクの利用が重要と主張します。

生物圏における炭素循環に関する私たちの基本的理解は、依然として定性的で不完全なものであり、気候変動に対する新たな解決策を効果的に設計する能力を妨げている。未知のものを工学的に解明するにはどうすればよいのだろうか?この課題は、植物生物学において以前にも直面したことがあり、今後の取り組みの指針となるロードマップを提供してくれる。すなわち、重要な制御変数を特定する努力、これらの変数を系統的に調整することの効果を定量化する努力、そしてこれらの観察結果を理論的に説明する努力である。植物合成生物学の主な貢献は、希望する遺伝子型を提供することではなく、そもそも遺伝子型を合理的に設計するために必要な、予測的理解を可能にすることに由来する。そうして初めて、植物合成生物学はその期待に応えることができるのである。Alamos S, Shih PM (2023) How to engineer the unknown: Advancing a quantitative and predictive understanding of plant and soil biology to address climate change. PLoS Biol 21(7): e3002190. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002190

気候変動への取り組みにおける植物合成生物学の主な貢献は、望ましい遺伝子型を提供することにあるのではなく、欲しい遺伝子型を設計するために必要な予測を可能にすることにあることだと強調しています。

世界人口の増加と気候の変化に伴い、作物生産はますます大きな課題となっている。現代の栽培作物種は、最適な生育環境下での生産性を求めて選抜されたものであり、多様で現在急速に変化している環境に適応するための遺伝的変異を失っていることが多い。このような遺伝的変異は、最も近い野生の近縁種にも存在することが多いが、あまり好ましくない形質も存在する。有害な変種や不適応な遺伝的寄与を避けつつ、作物の野生近縁種が提供する豊富な遺伝資源をいかに保存し、有効に活用するかは、現在進行中の作物改良の中心的課題である。このエッセイでは、この課題と解決策につながる可能性のある道を探る。Flint-Garcia S, Feldmann MJ, Dempewolf H, Morrell PL, Ross-Ibarra J (2023) Diamonds in the not-so-rough: Wild relative diversity hidden in crop genomes. PLoS Biol 21(7): e3002235. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002235

作物の遺伝的多様性を高めるために、野生の近縁種と現代の品種の間の中間として伝統的な品種を使用することを提案しています。つまり、あまり望ましくない形質 (収量が少ない、種皮が硬いなど) を避けながら、作物の野生近縁種から有益な形質 (害虫への耐性、干ばつ耐性など)を現代の品種に移す可能性を提案しています。

今年も、ヨーロッパ、米国の猛暑などが報道されています。そういうなかで、人々は植物の合成生物学をどのように捉えるのでしょうか。

官と民のパートナーシップ、一般市民の理解など、日本でも大切な課題があると思います。

「合成生物学は新たな産業革命の鍵となるか?」担当:山形方人

【Twitter】 https://twitter.com/yamagatm3

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント