ChatGPT内で対話させてみた考察編②:「毒親」

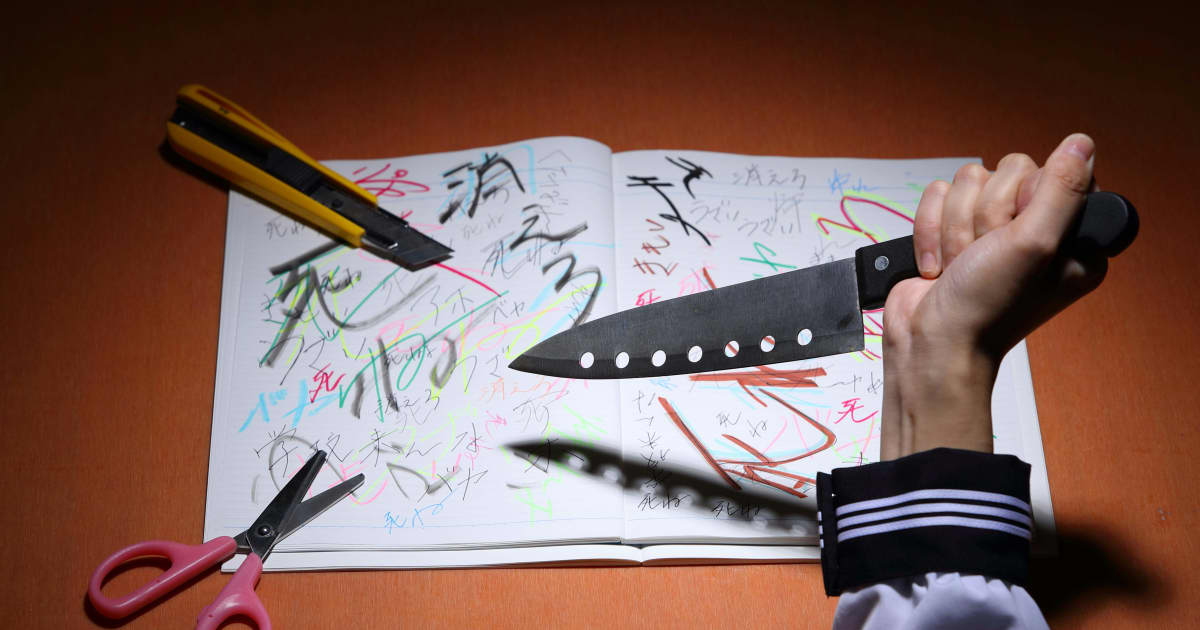

「9浪で医学部受験失敗…31歳女性が母親をメッタ刺しの特殊事情」この事件をご存知でしょうか?かなり凄惨で、多くの人が考えさせられた事件だったと思います。子供の頃から全ての行動を親に支配され、自分の考えで行動することは何も許されなかった、まさに限度を超えた毒親の支配が明るみに出た事件です。ここまでの異常さはなくても、毒親は世の中に多く存在します。

前回は、ChatGPTを使った対話で「自己肯定感」を理解し、考察してみました。ChatGPTが作り出すストーリーは、自己肯定感を的確に捉えており、専門家が使う題材として非常に良くできている印象でした。今回は、自己肯定感が下がり、不安が強い性格になってしまい、度が過ぎれば上記の事件の様になってしまう危険性を孕む、「毒親」について考察していきます。「毒親」という言葉は、子供に対して物理的、精神的、感情的な損害を引き起こす親を指します。その行動としては、ネグレクト、支配、コントロール、否定とさまざまな形が存在します。「毒親」というテーマを与えられたChatGPTは、どの様なストーリー導き出すのか。今回のテーマは、以下のストーリーの考察編です。医師の観点から、ChatGPTが導き出した「毒親」について考察します。

今回の記事は、「自己肯定感」考察編を読んでからご覧いただくと、一層理解が深まる内容となっております。よろしければ、以下の記事もご覧ください。

①「毒親」をテーマに選んだ理由

メンタルケアの診療を行なう上で、メンタル不調をきたす原因として多いのが「家族関係」です。「自己肯定感」のテーマでも考察しましたが、家族関係がうまくいっていない場合、往々にして、本来の自分を育むことが難しく、さまざまな判断の基準を他人に委ねることになってしまいます。そのため、周囲の顔色を気にしなければ生きていけず、常に不安がつきまとう様になってしまいます。

その原因となるのが「毒親」です。ケースによりますが、毒親の難しいところは自分が毒親という自覚がないことが多いことです。「自分は子供のためを思って一生懸命厳しく育てている」と訴えますが、実はそれが子供にとっては虐待になってしまうのです。実際に毒親がどういうものなのかを言葉で説明するよりも、エピソードで知っていただいた方がわかりやすいため、ChatGPTにストーリーを作成してもらいました。

まずはストーリーの基盤となるものを作ってもらいましたが、ストーリーができると、ChatGPTの仕組み上、作り出したストーリーをそのままプロンプトにできるため、さまざまな展開が作れることに気がつきました。そこで、このままの関係だと20年後はどうなるのかなど、展開させることにしました。

②マリコ(娘)とユミコ(母)の歪んだ関係

ChatGPTのストーリーで生まれたのが、マリコ(娘)とユミコ(母親)です。ユミコは否定的で、理解がなく、相手を理解することよりも自分の考えが優先される性格の親となりました。これは完全にChatGPTが考え出した性格ですが、毒親の特徴として多いのが、子供のことであっても、親が全てを決めている支配のパターンです。子供が反抗すれば、それ以上の圧力で子供の考えを否定します。また、経済的サポートなどを盾にして支配する様なこともあります。周囲に誰も助けられる人がいなければ、子供にとって親は絶対的であり、「こんな考え方を持ってしまう自分が悪い」「お母さんが機嫌が悪いのは自分のせいだ」という考え方に自然と陥ってしまいます。いつの間にか「自分はダメな人間」という考え方が染み付き、自覚がないまま自分のことが嫌いになっていきます。

診察の際に、「あなたは自分自身のことが好きですか?」と質問すると、「そんなこと考えたこともなかったけど、好きではないですね」という回答が返ってきます。これが一時的なうつ症状からくるものであれば、環境改善で回復できますが、毒親に育てられて育つと、「昔から自分のことは嫌いだった」という感情を持つことになります。

マリコとユミコの会話を見ると、ユミコはマリコが行うことを常に批判し、マリコにとって価値のあるものを受け入れず、否定し、やることすら無意味という発言をします。マリコは、自分の価値観を否定されることで自分の価値観を育てることができなくなり、ユミコにが良しとするものを良いものと考えるように自分を変えていこうとします。この様にして、自分の価値観を失い、他人の評価軸でしか生きていくことができなくなってしまいます。

③結婚式でも批判的な立場を変えないユミコ

そんな関係性が続く中、マリコは結婚式を迎えます。結婚式でも、ユミコはお金の無駄だとか、どうせ離婚するといった、不幸な未来をマリコに提示します。ユミコは将来に対して不安を持ち、常に悪いことが起きてしまう恐怖の中で生きていることがわかります。マリコも同様に育てられてきたことから、同じ様な考え方になってしまっていることが予想されます。そんな中でも、旦那さんとも未来を信じて、一生懸命前を向こうとしている様子が目に浮かびます。

結婚式のパートの次からは、2つの分岐点を設けました。これは、新たな気づきでしたが、ChatGPTにストーリーを構築させると、常にハッピーエンドを作るということがわかりました。毒親に育てられ、関係性が改善されないまま20年後を描いてもらうと、そのストーリーの中で親子が心を打ち明けて、お互いを理解し合うという内容が作られました。これは何度繰り返しても変わらず、ChatGPTの特徴なのだと理解しました。実際には、何も無いまま、そんな風にうまく関係性を改善することは非常に難しく、多くの場合はバッドエンドを迎えることになります。

④20年後も続く歪んだ関係性

関係性が修復されるストーリーを見ると、マリコが全てを打ち明け、ぶつけることによってユミコの理解が得られるような内容となっておりますが、多くの場合、こうした喧嘩を繰り返しながら生活が送られており、突然ユミコがマリコを理解することはなかなか期待ができません。診療現場では、まずは患者が来院し、状況を伺うことになります。医師は、患者にとっての安全基地になることに尽力し、頼っても大丈夫であると感じてもらえる様努めます。患者との信頼関係が構築できると、医師はメンタル不調の原因である両親を呼んで、話を聞きます。ここで治療の成功を大きく左右するのが、親が子供に愛情を持っているかどうかです。

親に対しては、医師が医学的な観点から現在の状況を伝え、親の行動が子供の成長にどの様な影響を与えるのかを真摯に伝えます。時には、親の感情を逆撫でしてしまうこともありますが、それでも曲げずに理解してもらえるまで話をします。愛情がある親であった場合、子供の成長を優先するため医師からのアドバイスを聞き入れる傾向にありますが、愛情がない場合にはまさに興味がないという感じで行動を変えることはありません。

また、毒親のケースでは、親自体にも何か抱えているものがあるケースが多いため、子供と共に親側も診療に来てもらう様になることがあります。この様になれば、親も子供も自分自身の考えを共有する相手ができ、その考えがどの様にして生まれてしまうのか、その考えを貫いて行動した場合に、どの様な影響があるのかなどを医学的な観点から知ることができます。

このように、精神的な専門知識を持つ第3者が介入することによってようやく解決する可能性が見出されるのが毒親です。たとえ医師からのアドバイスを行ったとしても、「そんなはずはない、あの医師が間違っている」と考えて別の医療機関を受診するなどして、自分の考えを貫こうとする親もいます。一筋縄ではいかないのが毒親の診療になります。

⑤40年目で逆転する親子の立場

今回のストーリーで最も驚いたのは、40年後の関係性パートです。特に指示をせずに40年後の関係性を作らせると、完全なハッピーエンドではなく、マリコとユミコがお互いの関係性に一線を引いた形で関係性を構築しました。これはありえる話だと感じました。マリコとしてはユミコへの気持ちは完全に冷めていて、義理のみが存在する状態。そして、ユミコが歳をとることによって、ようやく精神的に優位な立場になりました。マリコがユミコに毒されながらも、結婚を経て幸せを感じられるような成長を告げたことがわかります。ユミコに対する愛情はなくても、義理や人としての倫理でユミコのサポートをする決断をします。更なるバッドエンドのストーリーでは、単純に縁を切るという形で話を終わらせていますが、親の毒によってマリコが幸せになれなかった場合、マリコは自分の不幸は親のせいだと認識し、これまでの自分の不幸を全てぶつけるようにリベンジという自体に発展してしまう可能性があります。

毒親問題は、親子どちらにとっても不幸で、悲しい結末が待っています。そうなる前に、メンタルケアができる医療機関を受診し、介入してもらうことが重要です。

⑥番外編:悲しき母親、ユミコのリアル

毒親が子供の精神、身体を攻撃する様な行動をとってしまう背景には、毒親自身が厳しい環境で育ってきた可能性が高いと考えられています。ここでは、番外編として、毒親であるユミコがどの様に育ってきたかをChatGPTに作ってもらいました。これは、なぜ毒親が生まれてしまうのかという疑問にも答える内容になっています。

ユミコがマリコに厳しく当たってしまう背景には、ユミコもそれが正しいことだと教えられて育ってきたからという背景がありました。自分自身が育てられた環境が間違っていたことを受け入れることは非常に難しく、往々にして、自分を否定しないための防衛本能が作動し、自分の親が自分にしてきた行動と同じことをおこなってしまう傾向にあります。毒親問題を解決しなければならない理由の一つは、毒親問題は連鎖する可能性があるからです。

年を重ねれば重ねるほど、考えは凝り固まっていくため、柔軟性がある若いうちに介入することが重要です。毒親との対処法は、医師などの第3者に介入してもらい、客観的に正しい指標で評価をしてもらうことです。そういった取り組みをしても改善されない場合には、虐待として取り上げ、毒親から離れる選択をしなければなりません。子供にとって親と離れることはとても辛い選択であり、なかなか選ぶことはできません。

こういった記事を通して、ご自身の環境を見直すことや、自分自身がもしかしたら毒親かもしれないという気づきにつながれば良いなと思っています。毒親問題は個人的な解決は非常に難しいため、少しでもその可能性を感じる場合には、メンタルクリニックへ受診し、アドバイスをもらう様にしましょう。こういったケースでは、逃げて、人の力を借りることが最も正しい選択になります。

以上が「毒親」に関する考察です。現実を目の当たりにすると、とても辛い状況がありますが、こういった記事を通して気づきにつながることを祈るばかりです。

※画像は全てPexelsから引用しています。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント