異文化の捉え直し(3)交差性(インターセクショナリティ)の視点

「異文化」をどのように理解していくのか。

これまでの「異文化」がどのように認知され、理解されてきたのかについて、これまでの記事で考えてきました。

1つ目の記事では、「異文化」という言葉の認識につながっている「日本と外国」という二項対立的な捉え方の背景について考察しました。私たちがどのようなタイミングで、特定の人や集団を「異文化だ」と認知しているのか。どのような要因によって、「日本」の同質性を意識し、「外国」の異質性が強調されてきたのか。社会的背景から考えられる「異文化」の特徴と、その課題について、考えを論じています。

2つ目の記事では、「日本と外国」という二項対立的な見方によって、見えにくくなっている文化の多様性の側面とその問題を、3つに分けて考えていきました。①国内の文化的多様性が軽視されていること、②文化の変容性が見過ごされていること、そして、③個人の中の複文化性への意識が不十分であること、を解説しています。

今回の記事では、これらの課題と状況を踏まえ、「異文化」をどのように捉えていくことがでいるのかを考えていきたいと思います。

交差性(intersectionality)とは

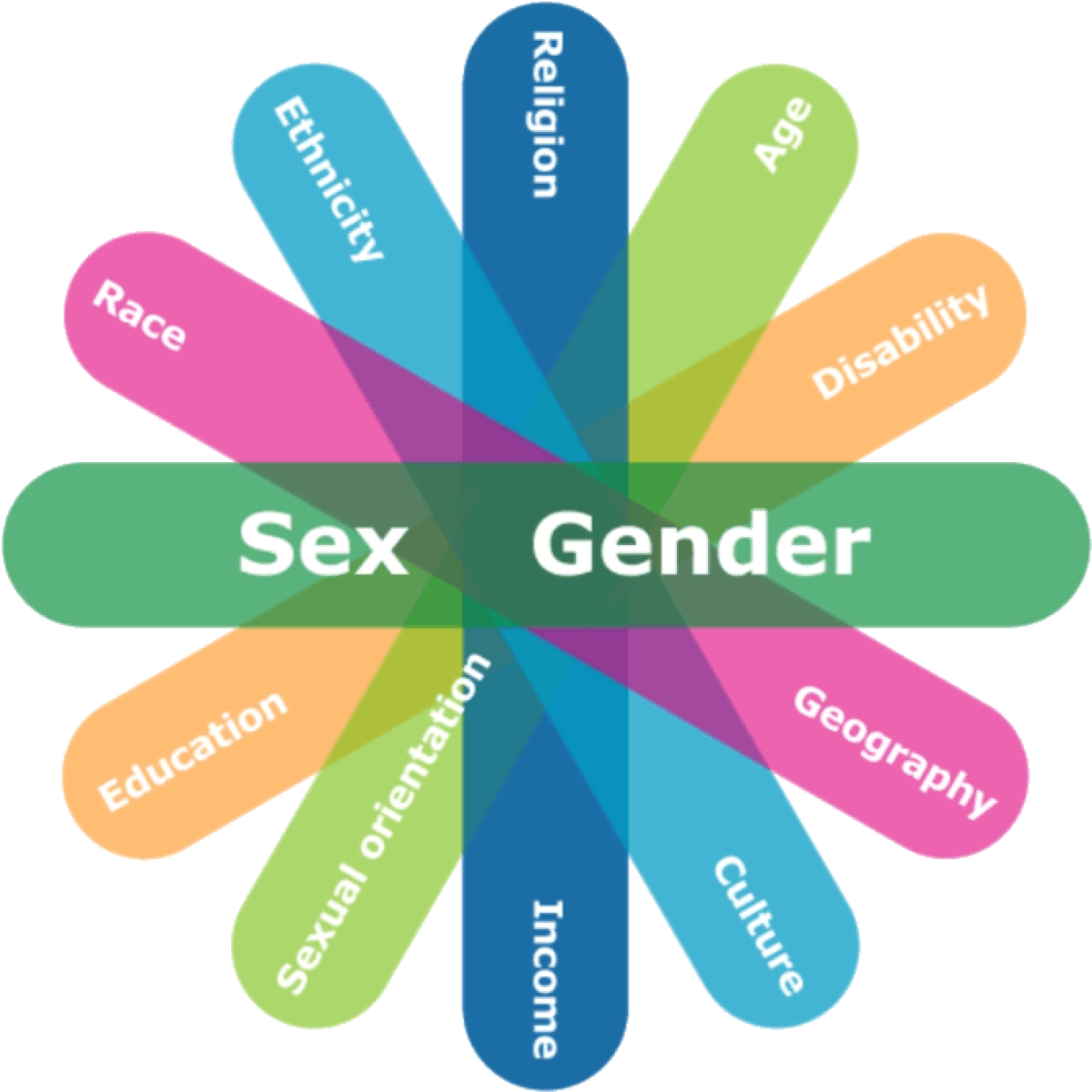

交差性、またはインターセクショナリティは、個人の複文化性や複数のアイデンティティが組み合わさることによる差別や抑圧を理解するための枠組みとして、1989年に初めて用いられた言葉です。「黒人」と「女性」という2つの属性を持つ黒人女性は、黒人男性や白人女性よりも差別や抑圧をより多く経験しているという不平等さを示すために、「インターセクショナル・フェミニズム」という言葉で用いられました。

交差性は、このような人種やジェンダーのほか、文化的集団や、社会階層、年齢などの様々な属性とも絡み合う概念です。

「人種、エスニシティ、ネイション、ジェンダー、階級もしくは階層、宗教などが関わる構造的力関係、そしてそのようなカテゴリーに依拠するアイデンティティが、単独ではなく複数が絡まり合って作用していること」(河合 2016, 3)とも定義されており、「社会的アイデンティティが複数重なり合うことによって、複合的な差別体験が生まれること」(国連ウィメン日本協会 2020)を理解することを可能にする概念として拡がっています。

このように概念の背景からは「差別や抑圧を可視化させるため」の概念として理解することができますが、ここでは、特定の交差的アイデンティティを持つマイノリティの実態を議論するのではなく、「異文化」を捉え直すための概念として取り上げていきたいと思います。

文化の交差性をどう見るのか

これまで論じてきた通り、「異文化」が外国のものとして認知される二項対立構造があること、それによって国内の文化的多様性、文化の変容性、個人の複文化性が見過ごされていることが、多文化社会に向けての課題になっています。

しかし、「異文化」が多様なかたちで交差するのだという捉え方が拡がれば、上記の課題を乗り越えることが可能になるのではないかと思います。

例えば、「「日本人」というアイデンティティと、「日本文化」というカテゴリー。日本と外国という二項対立で文化を捉えている場合には、「日本人」の中における多様性と、「日本文化」の中における多様性が見過ごされたり、軽視されたりすることがあります。

しかし、これらは交差するもの。つまり、国籍を持った「日本人」であっても、日本で生まれ育っていない「他地域の文化」を持っている人もいます。日本国籍を持っていない人であっても、「日本文化」の影響を受けて取り入れている人もいます。「日本人」という幻想的な人種イメージがあるとするならば、日本国籍を持っている黒人や白人も当然いることで、人種と国籍の交差点も複数に広がります。

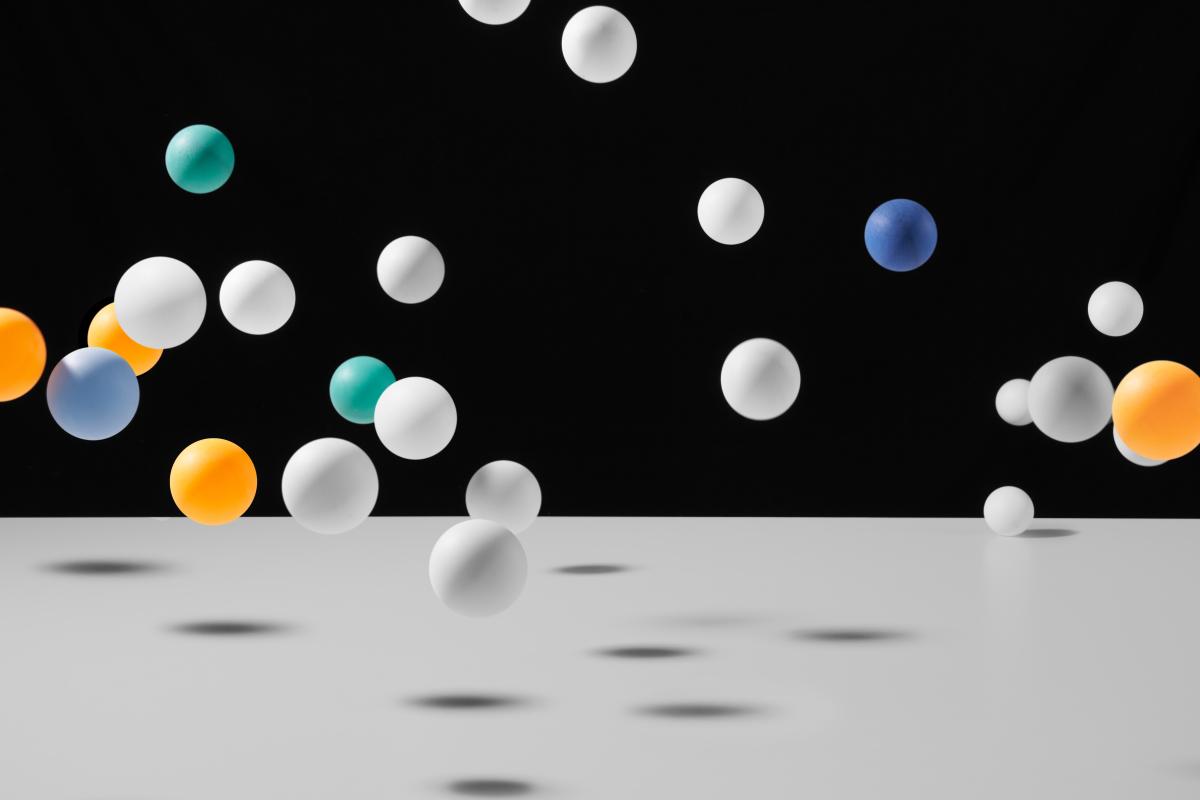

このような個人一人一人が持つ「交差点」の位置を、一つの文化やアイデンティティの統合された地点として意識を向けると、その「交差点」の位置の多様性は無限大であり、かつ、常に変化しながら動き回っているものとして見えてきます。引いてみると、多様な社会の文化やアイデンティティの「交差点」というボールがたくさん動き回っている構造を「社会」として認知することができます。

一つのボールに目を向けてみましょう。このボールは、「日本人」「チェコ文化」「ドイツ語文化」「大阪南部文化・方言」「大阪北部文化・方言」「東京文化・方言」「女性」「ハーフ」「20代」「大学院生」「経営者」という領域のアイデンティティと文化を統合的に体現したもので、全てがそのタイミングでしっくりくるバランスの交差点にいます。ちなみにこのボールは私自身ですが、毎日の出会いや経験によって、一部の属性や文化の影響が強くなったり、弱くなったりします。これが、文化の多様性と変異性、そして属性の多様性を表しています。

交差性による多様性を抱擁する社会

二項対立による異文化の捉え方は、様々な多様性を隠してしまう原因となり、その結果、差別や抑圧につながることもあります。「日本人」という言葉に、「日本語」「日本文化」「期待される容姿」「日本国籍」「日本出身」などの異なる文化を無条件で無意識に当てはめてしまうことは、そうではない交差性を持つ人の排除につながることがあります。マイクロアグレッションや、悪意のない言葉の矢が生まれることもあります。

例えば、以前紹介したバスケットボールのオコエ選手に対する誹謗中傷。

または、属性を取り上げた不快な発言。

「多様な日本人がいる」「多様な日本語話者がいる」「多様な日本文化を、多様な人が持っている」などといった文化と属性の交差性に意識が向くだけでも、コミュニケーションは大きく変わるものだと思います。

そして、差別や抑圧をなくすだけでなく、多様性の豊さを価値に変えるための関係性構築や、チームビルディング、プロジェクトワークにもつながるのではないでしょうか。

<参考文献>

河合優子 編(2016)『交錯する多文化社会 異文化コミュニケーションを捉え直す』ナカニシヤ出版

国連ウィメン日本協会(2020)「インターセクショナル・フェミニズムとは?なぜ今、重要なのか?」https://www.unwomen-nc.jp/?p=1858

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント