身近なバリアを取り除き、みんなをハッピーにする「インクルーシブデザイン」の新機軸

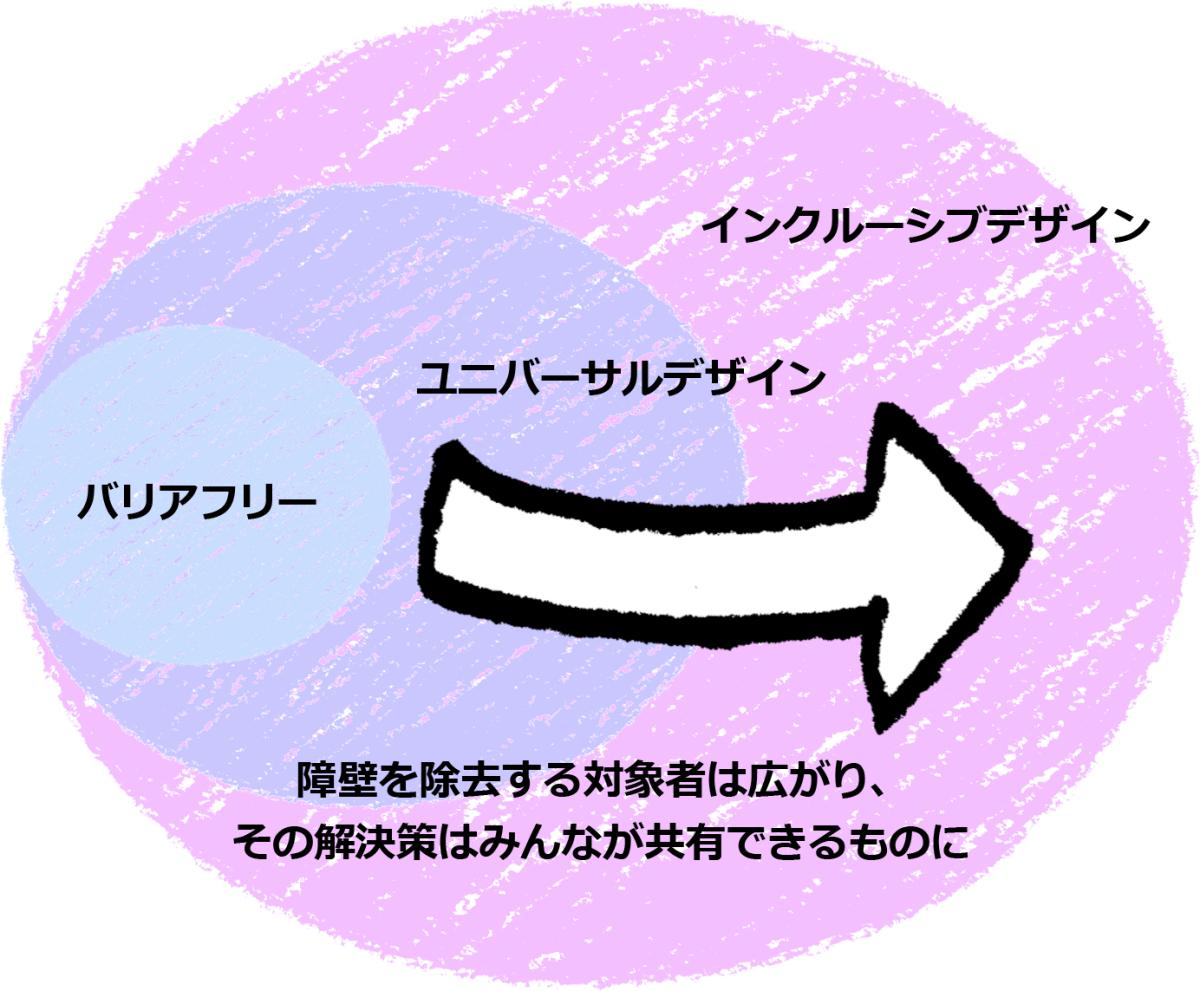

身体的な障がいを持つ人たちをはじめとする特定の人々の障壁を取り除き、社会的不利を是正する設計思想がある。その考えは、バリアフリー(障壁の除去)に始まり、ユニバーサルデザイン(普遍的な設計)に広がり、インクルーシブデザイン(包摂的な設計)に発展している。この3つの言葉が共存しているため、どれが何だったのか筆者も時々混乱する。が、それぞれの意味は異なり、対象者や具体策も異なるので、前フリが少し長くなるが、本題に入る前にまずおさらいしてみる。

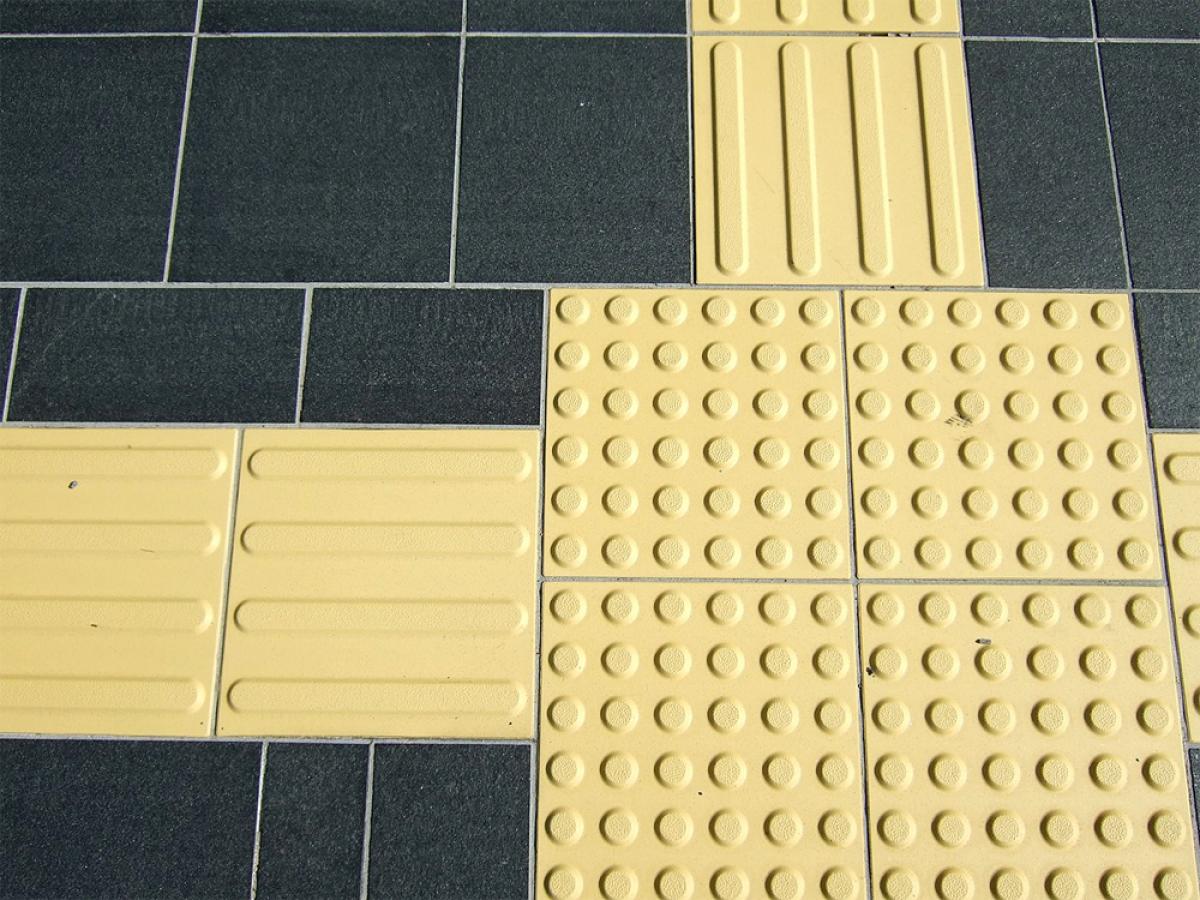

バリアフリー(障壁の除去)

障害のある人の社会参加を妨げている「建築上の障壁をなくすこと」。

バリアフリーの起源は、戦後の傷病者の増加にある。アメリカで戦争による傷病者の生活環境の改善の必要性から1968年に制定された「米国建築障壁法」を起点に生まれた概念である。わかりやすい例を挙げると、視覚障がい者に向け、安全交通試験研究センター初代理事長の三宅精一氏が1965年に発明した「点字ブロック」が該当する。

ユニバーサルデザイン(普遍的な設計)

ノースカロライナ大学教授である建築家Ronald Mace氏が1985年に提唱したDesign for allの概念。建築物や製品は、「年齢や性別、能力の多寡に関わらず、設計の初期段階から最大限の努力を払ってデザインされなくてはいけない」と宣言している。対象物は建築からプロダクトに広がり、身体的な障がいに限らず、属性や能力による不利も考慮されるようになった。

歩行が困難な人のための「スロープ」は、バリアフリーの具体策である。だが、普通に歩ける人にも有効である。スーツケースを引いている時にはスロープがあると助かる。

このように特定の困難を抱える人に限らず、みんなが便利に使えるようにした設計が、ユニバーサルデザインなのである。

車椅子も通れるようにした「ワイド改札機」もユニバーサルデザインの好例である。筆者も大きな荷物を抱えている時に利用する。

インクルーシブデザイン(包摂的な設計)

英国のロイヤル・カレッジ・オブ・アートの名誉教授であったロジャー・コールマン氏が、1994年に提唱した考えで、ユニバーサルデザイン同様に「みんながハッピーになる」ことを条件とする。「包摂する」という視点が重要で、様々な制約のある人たちを排除せず、仲間としてみんなが自然な形で受け容れる状態になることを目指す設計を指す。対象者の目線で、或いは彼らを交えて開発することもこの包摂の言葉の意味に含まれている。

多様な子供たちが共に学ぶ「インクルーシブ教育」を実践するイスラエル・テルアビブの小学校、Bikurim Inclusive School。障がい児が生徒の1/4を占めるこの学校では、自閉症の子供たちに負荷が掛からないように、天然木と優しい色味の家具で構成し、テーブルには車椅子用のスペースも設けている。障がいのない子供たちも点字や手話を学べる四方に文字や絵が刻まれたそろばん型の遊具(画像)も設置しており、障がいの有無を超え、学びを共有できるようにしている。

インクルーシブデザインで包摂される人たちの範囲は、ユニバーサルデザインよりもさらに広い。SDGsの影響もあり近年は、性的マイノリティや生活困窮者、宗教上の制約がある人などもその範疇にある。

以前投稿した、LGBTQ+に限らない!「ジェンダーレス」なデザインで採り上げた、オカモトヤの「オールジェンダートイレ」は、出入りの際に人と鉢合わせにならないように出入口を分けた設計にしていた。他人にじろじろ見られる心配があるトランスジェンダーの方々に配慮したと思われるこのデザインも、誰もが分け隔てなく利用できる点でインクルーシブデザインであると解釈する。

その先のインクルーシブデザイン ~ みんなが幸せな時間を共有する

図で表すとこんな感じではないか。障壁を取り除く対象者の範囲は広がり、その解決策もみんなが共有できるものに発展している。共存するこの3つの設計思想は、その範疇が異なるものの、基本的に困難を克服し「公平性」を実現させることを発想の起点としている点で共通する。

一人一人の違いが尊重される「多様性」の時代と言われる今、そしてこれからは、自分でもそれが障壁だと気付いていなかったことにもスポットが当てられるのではないかと筆者は考える。社会的不利と言うと大袈裟だが、例えば、敏感肌なので家族と同じシャンプーを使えないとか、猫舌なのでみんなでもんじゃ焼きを食べに行くとハンデがあるとか、そういう類の誰にもある身近な障壁である。

そして、その解決策によって「みんなが幸せな時間を共有できること」が、インクルーシブデザインの新機軸なのではないかとも考える。

最近ではそれを体現している事例が表れているので、以下の3つの障壁から考察してみた。

① 飲酒の障壁

② 食物の障壁

③ 言語の障壁

① 飲酒の障壁:飲めない人も飲む人も一緒に楽しめるバー

先日、ハイネケンのノンアルコールビール「Heineken 0.0」の日本上陸がニュースになっていた。若者の飲酒離れは世界各地で広がりつつあるようで、ニューヨークでは5年ほど前からモクテルなどを提供するノンアルコールバーが開業している。

ニューヨーク・ブルックリンに2018年に誕生した「LISTEN BAR」。お酒は飲めないが、バーの雰囲気やお喋りを楽しみたい人はいるだろう。ノンアルコールバーは、社交や寛ぎの場としてのバーの機能とお酒を切り離すという、なぜ今までそれがなかったのだろう?と思わせる画期的な試みだった。

日本では、2009年にキリンがノンアルのビールテイスト飲料「KIRIN FREE」を発売した。飲酒運転の罰則強化を背景に、車で来た人が飲み会で寂しい思いをしないように考えられたものだった。

その翌年に発売されたサントリーの「ALL-FREE」は、パッケージや広告のイメージを脱ビール化したことが奏功し、妊娠中の女性が子供に「お母さんお酒、飲んでる!」と誤解されずに心置きなく飲めるという潜在価値を見出され、人気を博した。

それを機に、ノンアルコールドリンクのバリエーションが増え、味も充実したことで、お酒を飲む人も飲めない人も「別け隔てなく」一緒に楽しめるようになったことは、一種のインクルーシブデザインだったと思う。昨年には、アサヒビールが渋谷のセンター街に「SUMADORI BAR」というお酒もどきのノンアル飲料をお酒と共に充実させたバーを出店している。

各種ドリンクは、アルコール度数0%、0.5%、3.0%の3種類が用意されている模様。見た目もお酒以外のテイストも同じなので、一人だけソフトドリンクを飲んでいるという違和感もないのが良い。

わたしがイタリアに留学していた2000年頃には、モクテルブームもあって現地のバーにはノンアルのカクテルがメニューにあった。だが、選択肢はあまりなかった記憶がある。このSUMADORI BARは、アルコール多め(3.0%)か少なめ(0.5%)か選べるので、飲める人にとっても自分のお酒の強さに合わせられるという利点がある。筆者も下戸で、いつも烏龍茶状態なので、こういうバーの出現はウェルカムだ。

② 食物の障壁:アレルギーがある人もない人も一緒に楽しめる代替食品

NewsPickの記事でも採り上げられていたUmami Unitedの代替卵「UMAMI EGG」もインクルーシブデザインだと思った。卵は肉と違って、料理の材料として使われることが多い”ステルス食材”なため、卵アレルギーの人にとっては注意が必要だ。卵がNGだと、良かれと思って出されたケーキなども食べられないので、肩身の狭い思いをする人も少なくないだろう。

大手食品メーカーも代替卵を開発しているが、卵焼きのような卵が主役の料理に向けられているものが多いと感じる。Umami Eggは粉末で、焼き菓子やパンなどにも材料として使えるようなので、アレルギーの有無を問わずみんなで一緒に食べることを可能にしているのが先進的だ。

人気ラーメン店AFURIが2016年から展開している「彩り野菜のヴィーガンらーめん」も、動物性食材NGな人も一緒にお店で食べられるようにした点で、包摂的であると言える。有機食材を使用していて見た目も華やかで、ヴィーガンではなくても食べてみたくなる。健康に気を使っている人がラーメンを食べる時のエクスキューズにもなり得る。海外観光客の需要も高そうだ。

③ 言語の障壁:言葉が通じない人との会話を可能にする翻訳機

共通の言語を持たない人との間にも隔たりがある。直接会話できなければ、気が合う人と出会っても仲良くなれる機会を喪失してしまう。だが、最近は情報テクノロジーのお陰でだいぶその障壁も取り除かれるようになった。ドラマVIVANTで、公安野崎の相棒ドラムがスマホの翻訳&読み上げ機能を使って会話をしていたが、超小型で多言語に対応する優れものの翻訳機の開発も進んでいる。

中国深センのAI翻訳機メーカーTimekettleの超小型自動翻訳機。画像の「ZERO」は、親指サイズのデバイスで、スマホに挿して使用する。40言語と93のアクセントに対応するそうで、海外渡航時の強い味方になりそうだ。

ZEROは、スマホの画面を介しての会話になるが、同社の主力製品であるイヤホン型のAI自動翻訳機を使えば、口頭での会話が可能になる。これならば、ビジネスシーンであってもちょっとした雑談を交わせて良い。相手のことをより深く知ることができる可能性を秘めている。

筆者がイタリアにいた時に、大学の仲間のイタリア人と昔聴いていた音楽の話で盛り上がったことがある。その時は、わたしのつたないイタリア語で会話したのだが、なぜ日本からこんなに離れた場所に生まれ育った人と思い出話で盛り上がるのか不思議に感じ、高揚した。自動翻訳機があれば、そういう場面がもっと増えるのかもしれない。言語というのは、究極の「障壁」だと思う。それが取り除かれたときに開かれる扉もさぞかし大きいだろうと想像する。

誰にもある障壁に目を向け、問いを立てる

お酒を飲めない、卵が食べられない、言葉が通じない、そういった普段「障壁」だと感じないことで実は障壁になっていることは、誰にも思い当たるところがあるだろう。そうした身近な障壁に目を向けると、新たな問いが立てられる。その問いの答が「みんなで幸せな時間を共有できる」というウェルビーイングな包摂性につながると良い。ここに挙げた事例の視点以外にも様々な可能性がありそうだ。わたしも引き続き、ウォッチングしていきたい。

インクルーシブデザインと言えるかどうかは微妙だが、筆者のお気に入りの事例で「S-XL CAKE」という名のケーキ焼き器がある。

ドイツの生活雑貨ブランドKonstantin Slawinskiが2009年頃から販売している商品。各ポーションの大きさと厚みがまちまちになるように成形されているので、これでケーキを焼くと、

大きさがまちまちの状態で焼き上がるので、たくさん食べたい人と少しだけ食べたい人それぞれのニーズに合わせてピースを選ぶことができる。ある意味「多様性を形にしたデザイン」とも言える(?)と過大評価してみると、単純な形のひと工夫でもインクルーシブデザインは可能のような気がしてくる。そういう従来のデザインの範疇(形や色などの)でのはっとするような新提案が出現することも期待したい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。(o^∇^)ノ (トップ画像は、「てがきですのβ」のイラストを組み合わせて作成いたしました)

トリニティ株式会社は今年、25周年を迎えました!(^ω^)☆

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント