中身は変えずに満足度を上げる!「健康的な食生活」を実現させるデザイン

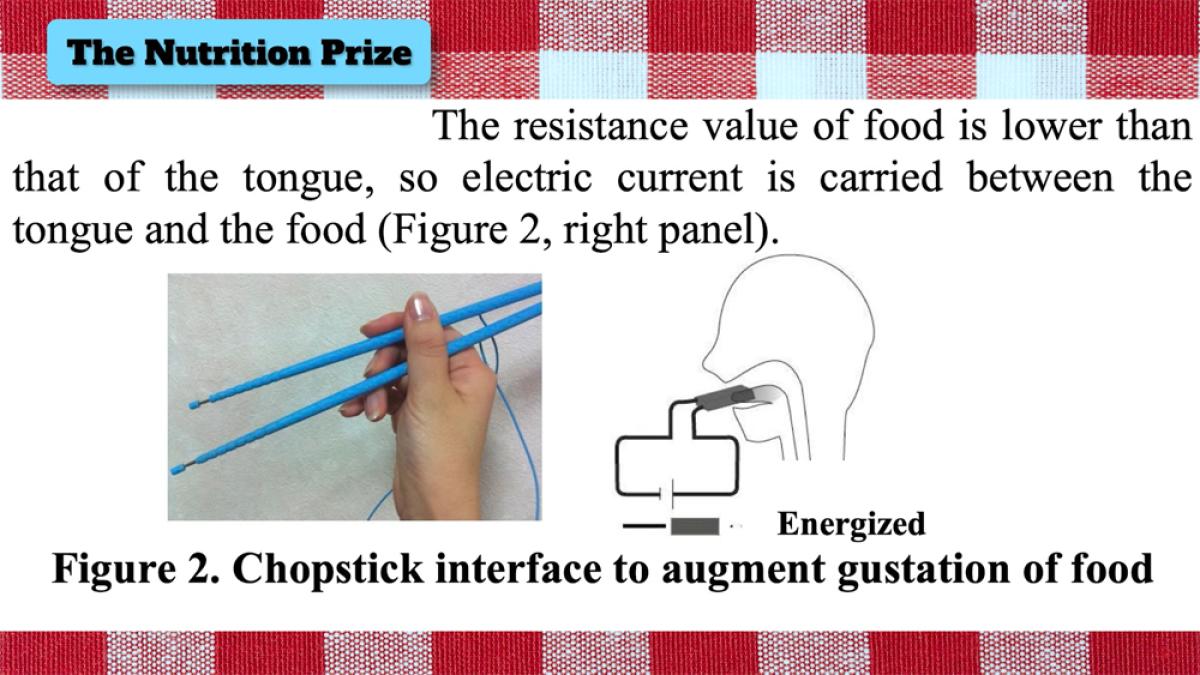

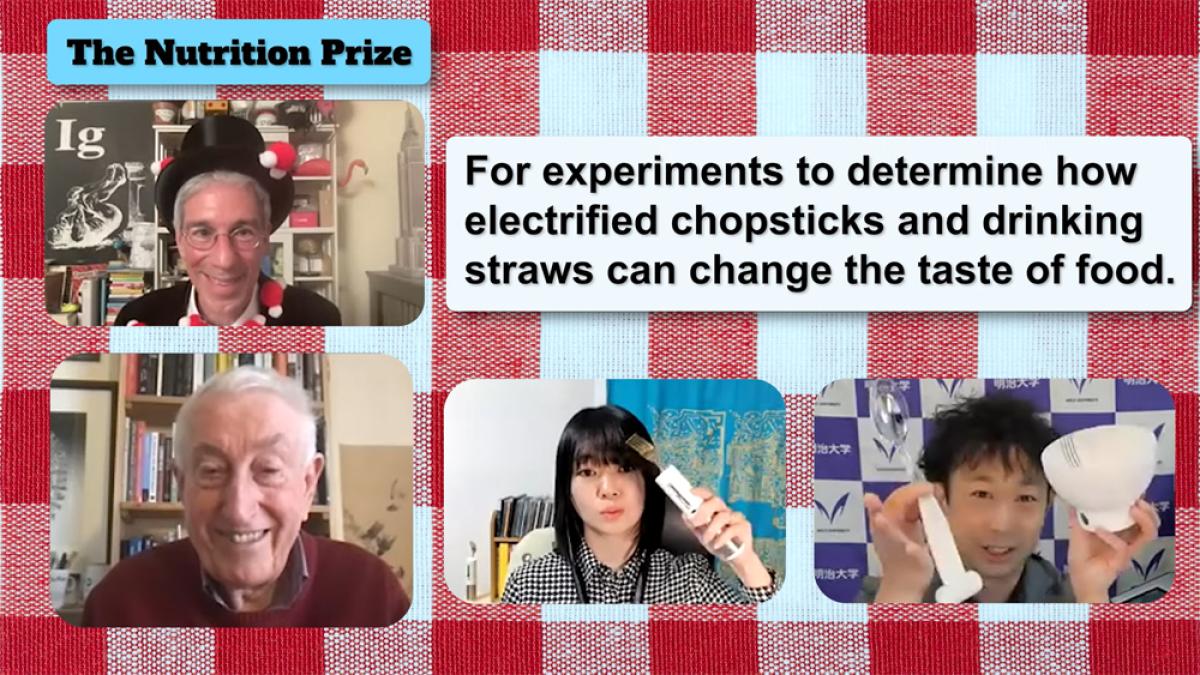

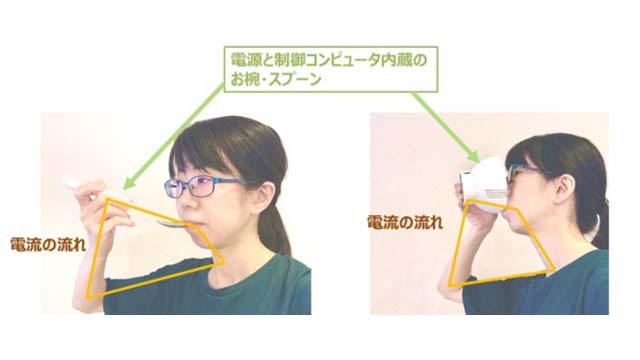

食器に微弱な電気を流すことで、飲食物の味覚を変える「電気味覚」の研究で、明治大学・宮下芳明教授と東京大学・中村裕美特任准教授が今年のイグノーベル賞の栄養学賞を受賞された。電気味覚とは、味を感知する舌のブツブツの味蕾に電気が伝わると起きる「味変」のことで、両者はその仕組みを工学的に活かし、減塩食の塩味を実際の1.5倍に感じさせる箸などを発明している。

イグノーベル賞のオンライン授賞式での受賞者の宮下氏と中村氏。宮下氏が手にしているのは、昨年、同氏の研究室(明治大学先端メディアサイエンス学科)とキリンホールディングスが共同開発した食器デバイス「エレキソルト」のお椀とスプーン。来年の商品化を目指しているそう。

高血圧などで塩分を控えなければいけない人にとって、この技術製品の発明は朗報だ。初期の箸型デバイスは有線だったので、それが食事の楽しみを減退させそうだと思ってしまった。だが、内蔵電源になり見た目もすっきりしたので、これなら食卓でも違和感なく使える。技術ありきの製品だが、やはりデザインは重要!スプーンは先端を外して食洗機で洗えるようにしている点も実用的で素晴らしい。

2016年には、中村裕美氏を含むメンバーで「NO SALT RESTAURANT」のプロジェクトも実施(企画:J.Walter Thompson Japan)。無塩でもちゃんと塩っぱく感じられるのはどんな感覚なのか実際に試してみたくなる。

イグノーベル賞は、「人々を笑わせつつ、考えさせる研究」に贈られる。面白くてちょっと変な研究のイメージが強いが、考えさせられる研究であることが重要なのだなと改めて思った。宮下氏と中村氏によるこの味変食器は、発想がユーモラスだが、健康ベースのウェルビーイングを体現する革新的なアイデアである。

実際の味とは異なる味覚を実現させることで、食の満足度を高めつつ、健康を損なわないのは理想的だ。飲食品自体を変えるのではなく、「脳の錯覚」を活かしている。電気味覚の技術自体がそうなのだが、NO SALT RESTAURANTでは、実験のために敢えて塩分が多く高カロリーなイメージの料理を選び、塩味を錯覚としても呼び起こすようにしたと、中村氏がNTT研究所の触感コンテンツ専門誌「ふるえ」上でのお話の中で語られている。電気味覚に加えて、「脳が記憶している塩味」も利用しているとのこと。

「脳の思い込み」を利用した健康的な食生活のアイデアは、実は「デザインの視覚効果」によっても実現している。と言うか、むしろデザインが得意とするところである。単純な「見た目の違い」で、食事の中身を変えることなく満足度を高める。そのデザインの効力を実証した2つの事例を以下にご紹介する。

① 盛り付けの見栄え

② 食器のサイズや色

①「盛り付けの見栄え」が食欲を増し再入院率を低下させた、病院食の実証実験

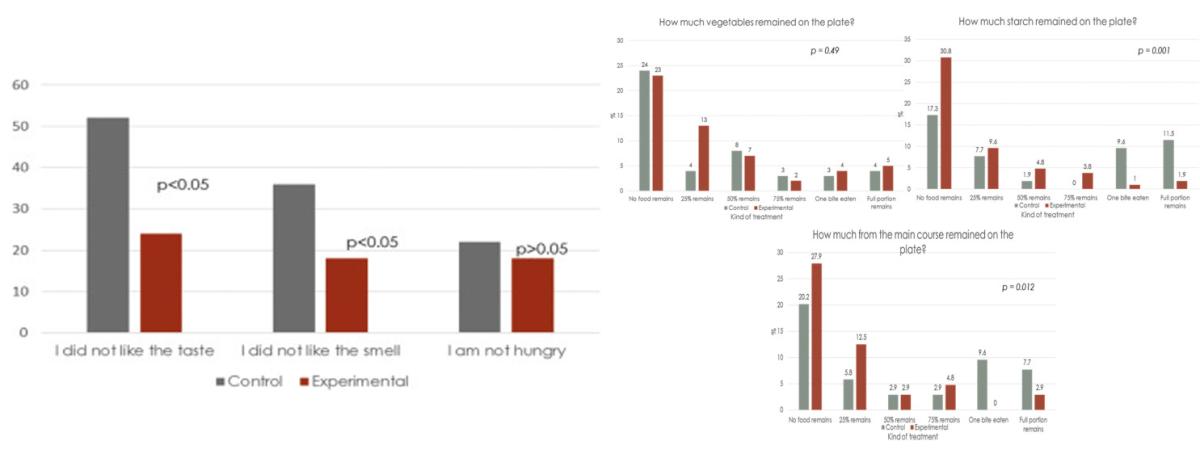

イスラエルのテルアビブ大学とラビンメディカルセンターは、2016年に病院食のユニークな実証実験を実施。量や品目を全く変えずに、「通常の盛り付け」と「仏高級レストラン ”ポール・ボキューズ” が監修した盛り付け」の2種類を用意し、内科入院患者206人を2つのグループに分け、それぞれの盛り付けの食事を提供した。

中身が全く同じにも関わらず、見た目の良い後者を支給された患者たちの多くが美味しかったと回答。さらに前者よりも摂取量が多く、炭水化物を少なくタンパク質を多く摂取する傾向も見られたそう。また、その後の追跡調査で、前者の再入院率が31.2%だったのに対し、後者は13.5%に留まったことも判明している。

グレーが通常の盛り付け、赤がポール・ボキューズの盛り付けの結果。味が好きではないの回答は、後者が前者の半分以下の数値である。

ポール・ボキューズのシェフたちと店で提供される料理。

この結果を見ると、一流シェフが料理のプレゼンテーションにもこだわる理由が分かるような気がする。より美味しく食べてもらうには見た目も重要だ。五感による情報取得の割合は、視覚が83~87%である一方、味覚はわずか1%*¹と分析されていることから、食事においても「目」で美味しいと判断している可能性が高そうだ。病院食という、あまり美味しくないという先入観を持たれているが、入院中の患者こそしっかり食べなければいけない矛盾を抱える食事が、盛り付けを変えるだけでポジティブな効果が得られるというのは、まさに目から鱗が落ちる名案だ。

②「食器のサイズや色」が満腹感を左右することを示した摂取行動学者の研究

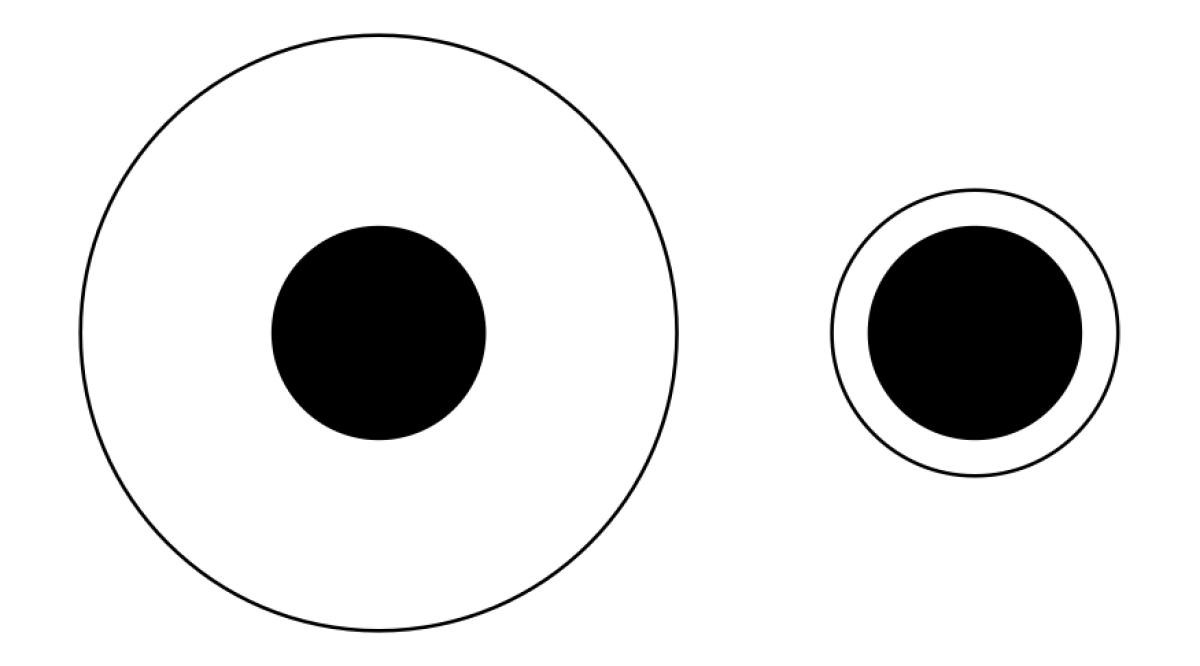

米コーネル大学の元教授で摂取行動学者のブライアン・ウォンシンク氏は、2011年に発表した研究結果で、皿が小さい方が満腹感を得られやすいことを明らかにした。同じ食事の量でも器の余白が少ない方が多く見えるからだ。これは、「デルブーフ錯視」と呼ばれる、同径の円が周囲の円の大小で大きさが違って見える現象によるもので、太いフレームの眼鏡の方が細いものよりも目が大きく見えるのと同じ原理である。

確かにお洒落な料理店によくある大皿の中央にぽつんと載った料理は、なかなか満腹にしてくれない。ダイエット中の人は、この錯視効果を活かして小さな器で食べると良さそうだ。お弁当箱に詰めて食べるのも満腹感が来るのを速めてくれるかもしれない。

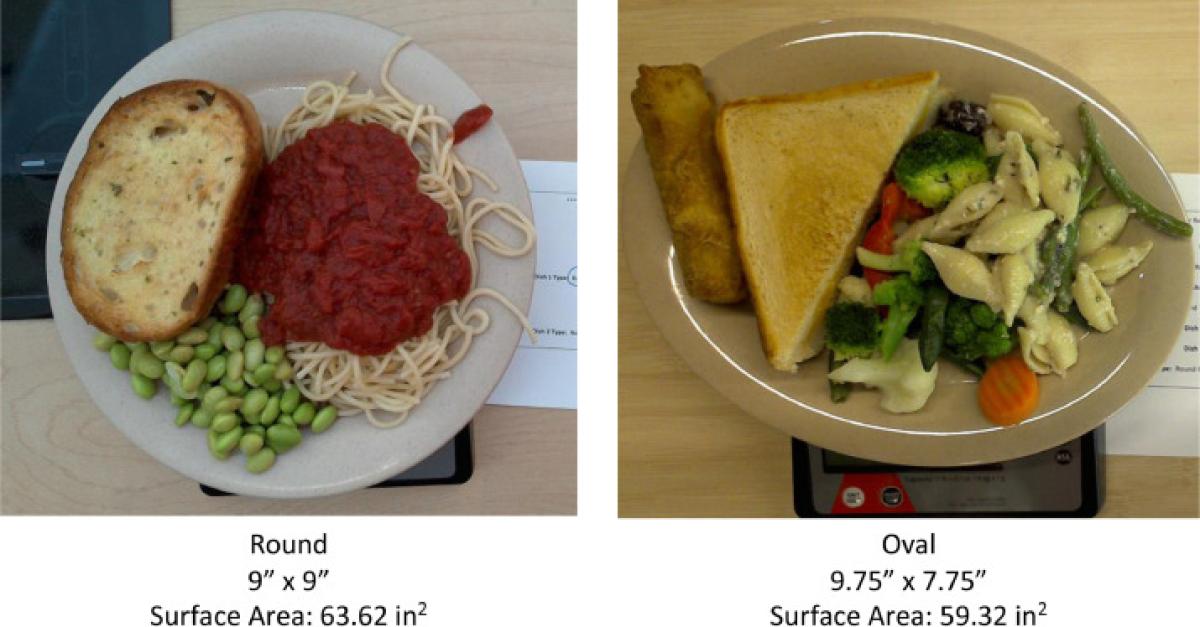

イリノイ大学アーバナシャンペーン校(UIUC)が行った調査では、学食の取り皿を丸皿から楕円形の皿に変えることで、食べ残しの廃棄量を減少できることを確認している。食器のサイズや形状の変更は、食品ロス削減の効果ももたらすようだ。

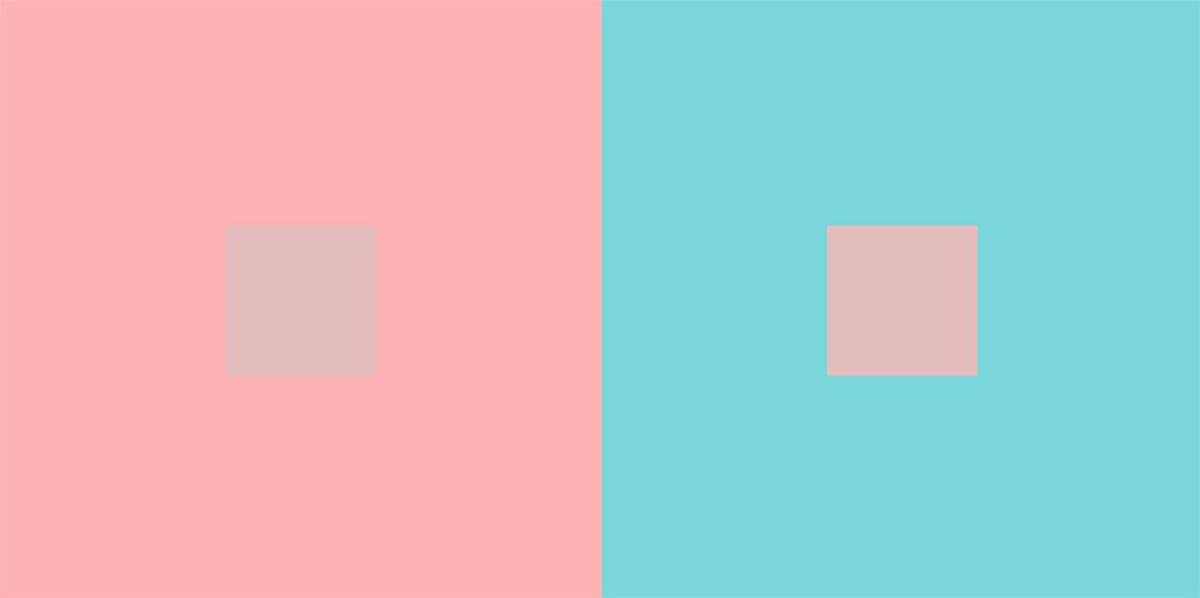

ウォンシンク氏は、食器の大きさに加えて、食器と料理の色の対比が強いと食事の摂取量が抑えられるという結果も導き出している(画像は、器づかいのコツを紹介したCoop SATETOさんのサイトより拝借)。こちらは、同じ色でも背景色が違うと異なる色に見える「色の同時対比錯視」の現象によるもので、料理がはっきり見える方が少ない量で満足するようだ。コントラストが強めで、且つ食事を引き立てる色であれば、より一層美味しく見えるという視覚効果もあるだろう。

色の同時対比錯視については、早稲田大学の新井仁之教授のWeb講義のサイトに詳しく書かれており、それによると、脳内のニューロンの情報処理の結果なのだそう。

視覚効果で健康に導く ~ デザインだから掛けられる魔法

中身を変えずに見た目のチェンジで、人々を健康的な食生活に導くことができる、デザインのウェルビーイング効果についてお話しした。目の錯覚とは違うが、最近のものだとアサヒ飲料が2014年に発売した「富士山のバナジウム天然水ホット」を「アサヒおいしい水 天然水 白湯」と名前を変え、昨年再販してヒットした好例がある。白湯を飲む習慣が普及したことも販売好調の背景にあるが、「白湯」という言葉の優しい響きや、ほっこりとしたラベルのデザインが、勝因なのではないかと筆者は考える。こういう事例が現れると、デザインの力は凄いなと感心する。

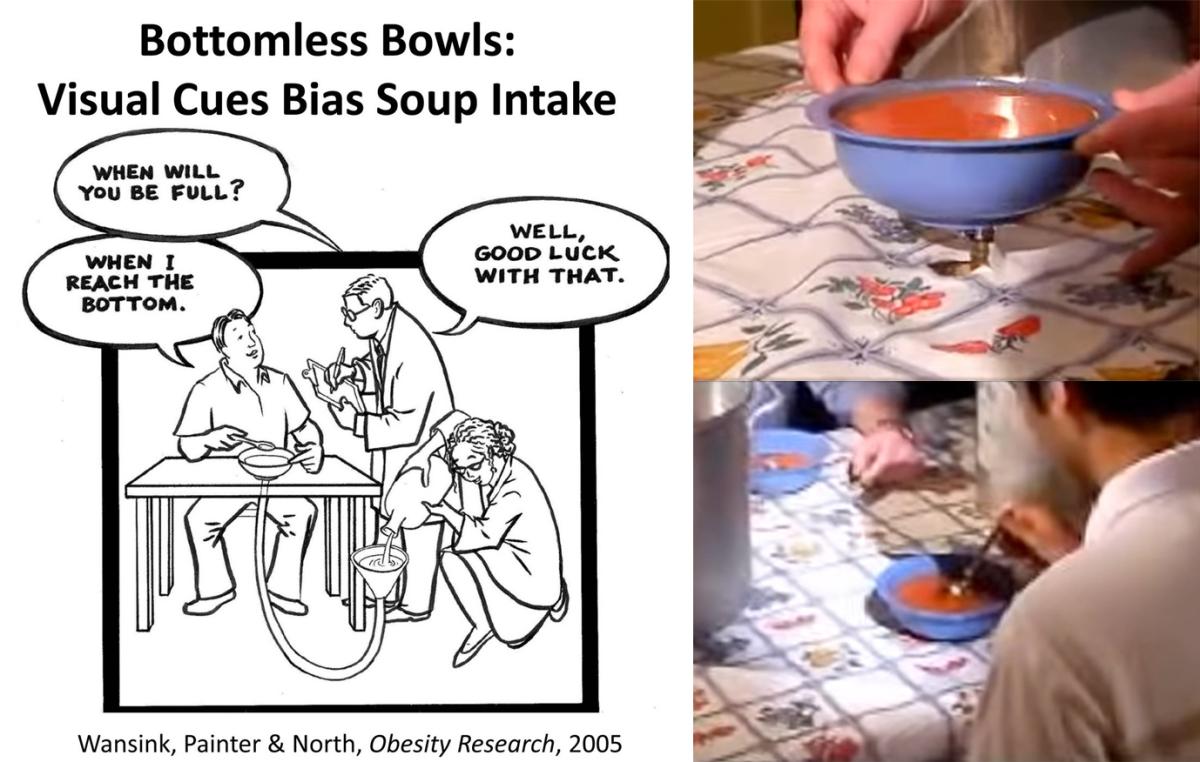

余談だが、食器のサイズや色と摂取量の関係性をひも解いた摂取行動学者のブライアン・ウォンシンク氏も、冒頭に挙げた電気味覚食器の宮下氏と中村氏が受賞したイグノーベル・栄養学賞を2007年に受賞している。受賞対象となったのは、「底なしボウルでの人間の食欲の限界」についての研究。こんなことを言ったら大変失礼だが、ウォンシンク氏の変人ぶりが窺える内容で、思わず笑ってしまった。

被験者には内緒で、自動的にスープを注ぎ足される仕掛けのボウルで食事をさせる実験で、食欲が目の前に残っている飲食物の量に影響されることを実証。「人々を笑わせつつ、考えさせる研究」に贈られるイグノーベル賞は、目の付け所が良くてやっぱり面白い!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。(o^∇^)ノ

(トップ画像は、「てがきですのβ」のイラストと筆者が描いた病院食の絵を組み合わせて作成いたしました)

《脚注》

*¹ 参考文献:食ZENラボ「食事のおいしさは、五感・六処でつくられる」2020.9,29

トリニティ株式会社は今年、25周年を迎えました!(^ω^)☆

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント