AI(ChatGPT)と働くこと

GEISAI#22 & Classic(2023/4/30)会場の東京ビッグサイトにやってきました。が、前日なので今日は現代アートではありません。

AIの大衆化について社会学者(古市 憲寿氏)とMicrosoft(西脇 資哲氏)の対談や、成田 悠輔氏の講演があるイベントに参加しました。

Microsoft社が1兆円を投資したことで一躍話題になったChat GPT。最前線のビジネス利用としてMS社の事例はもちろん、ビジネスだけでなく教育や趣味など、少し未来の生活にも与える大きな変化にも追及。ChatGPTから始まる、AIが変える社会についてどう予測し備えるのか?エバンジェリストの西脇資哲氏と社会学者の古市憲寿氏が対談。イベント冊子より

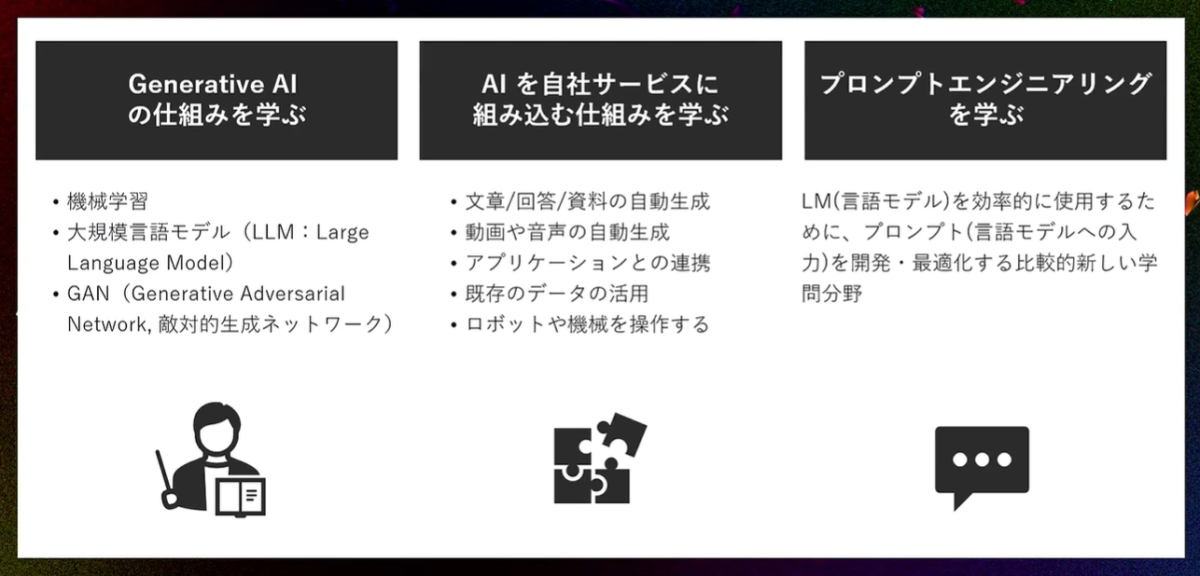

この先、私たちは何を学ぶべきか?

AI時代に気になるテーマで話が進んでいきます。作業を人間よりも早く正確に行えるAPIが普及した時代において、私たちはどのようなスキルを身に付けるべきなのでしょうか?MicrosoftはOpen AIに出資をしたことで競合であるGoogleやAWSに大きな差をつけようとしています。法人向けにはAzure OpenAI Serviceを通じてセキュリティを担保した上で企業や官公庁にAIサービスを提供しているそうです。

イベントではいくつかの利用事例がとりあげられていました。

ラジオに出ているんですけど30分かけて書いていた台本をChatGPTにやってもらっている。それをしゃべっているだけ。しかし、AIのピアノ演奏会があったら初めは人が集まると思うが、すぐに飽きて人間の演奏を聴くはず。ChatGPTのビジネス利用で働き方はこう変わる。

個人としての使い方にも非常に役に立ちそうです。少し書いた文章を元に数千文字のレポートに拡張することもできます。プログラミングせずAIに指示を出せるのは便利ですが、必要なスキルが三つあるそうです

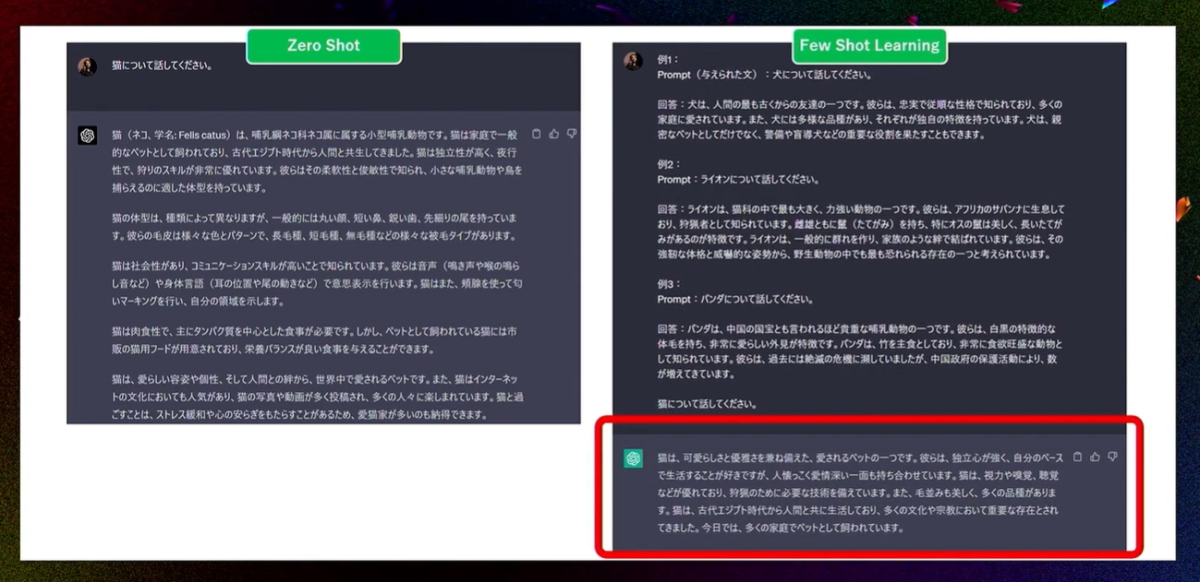

ChatGPTに関していうと、作業ではなく指示を出すスキルが必要になってくる。例えばAIはZero-shot(〇〇を教えてください)だとWikipediaのコピペを持ってきてしまう。Few-shot(犬について教えてください、猫についておしえてください等、複数の例題を与えていく)で質問をできるスキルを身に付けていかないといけない。ChatGPTのビジネス利用で働き方はこう変わる。

人間の脳もかわっていく。昭和だといくつも電話番号を覚えているが、iPhoneが普及してから覚えなくなった。もし地震とかあったときに電波がないとき公衆電話でどうするんだろう?何もできないようになってしまう。ChatGPTのビジネス利用で働き方はこう変わる。

最終的には決断を人間がしないといけない。世の中がAIでかわる?例えばコロナで予測シミュレーションはするが最後は人間が決めざるを得ない。役割分担は明確になっていく。ChatGPTのビジネス利用で働き方はこう変わる。

Wantをもっている人はAIが作業を加速的に行ってくれる。逆に目的意識がない場合は何にもならない。課題認識を正確にできないといけない。AIとは課題解決のもの。問題を解く能力はAIの方が高いので、設定する能力が仕事に必要になってきた。ChatGPTのビジネス利用で働き方はこう変わる。

MicrosoftはAIをコパイロット(副操縦士)と表現しているとおり、間違ったことを返答する前提で人間の機能を拡張してくれるサービスと捉えているようです。よきアシスタントとして活用していきたいですね。

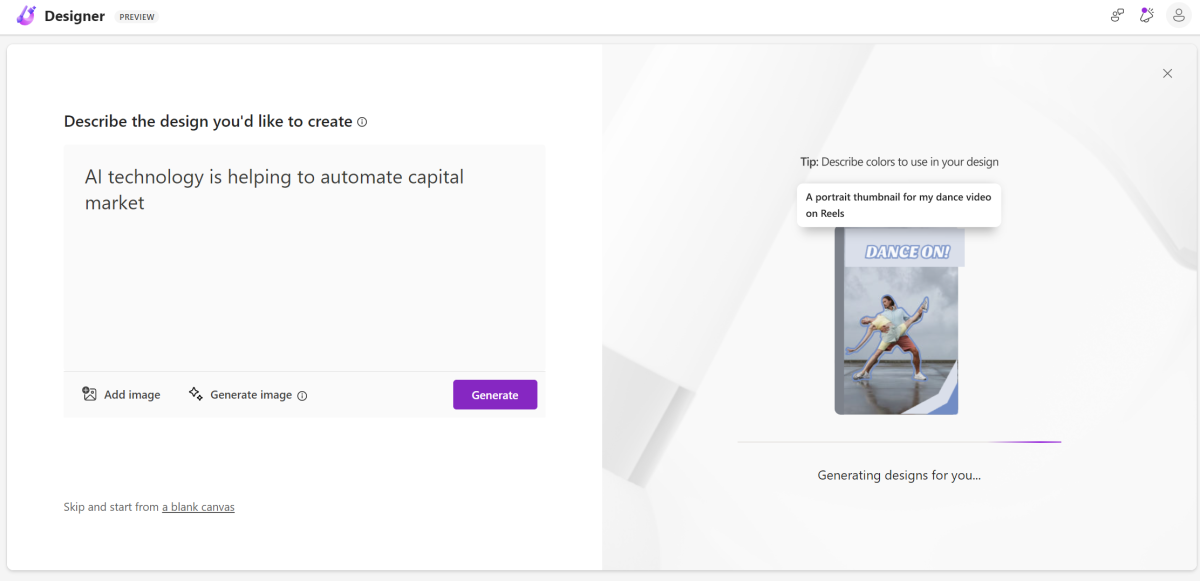

個人的には画像制作用途でMicrosoft Designerをいじっています。文章を入れてちょっと待つと。。。

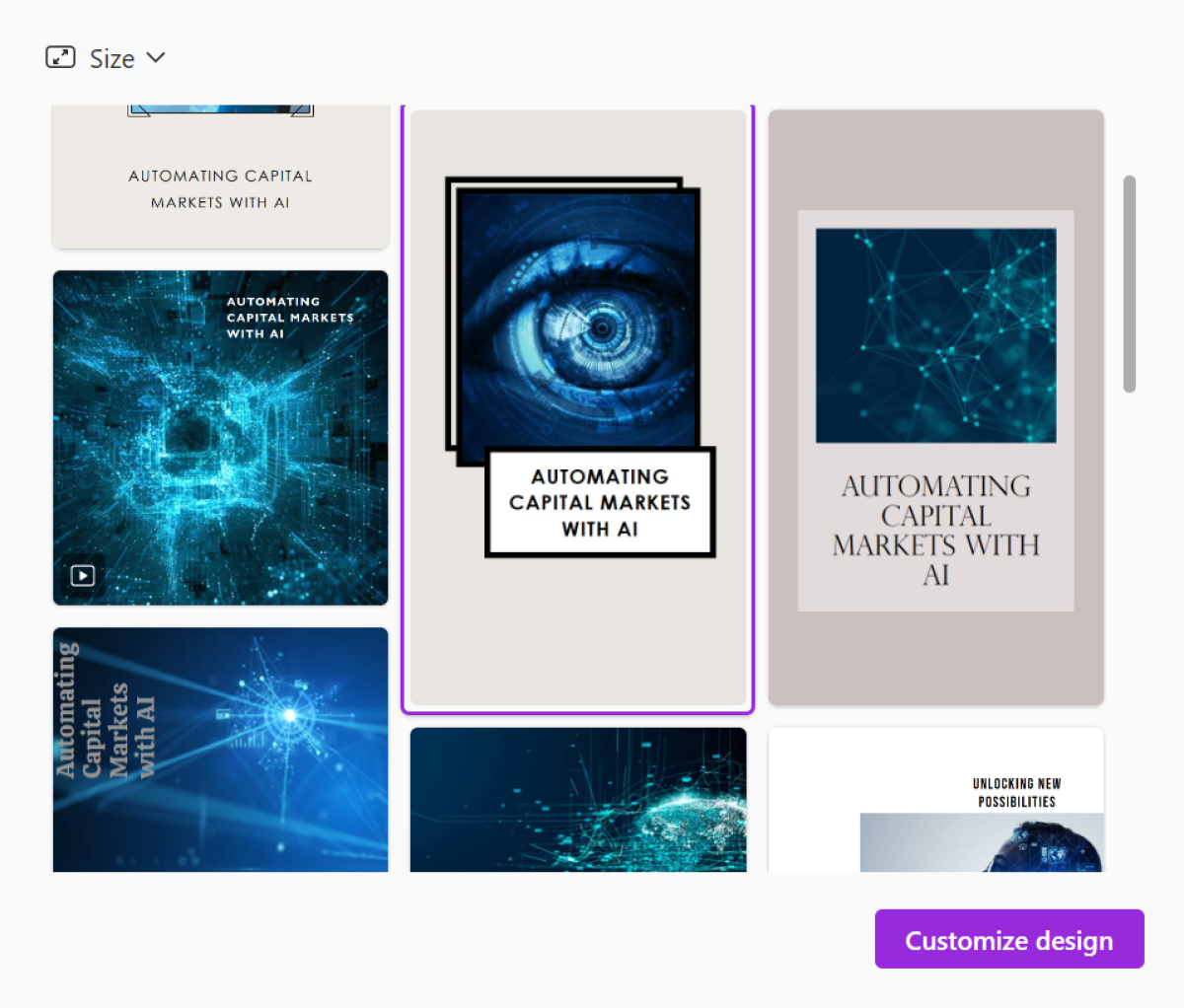

なんかAIっぽいのが出てきたなwww

試しにcapitalをstockに変えたらこんな感じになりました。株っぽいな。

この中から一つを選んでサイズのカスタマイズをするとできあがりです。

すごいねこれwww イメージをたった1行入力しただけなのですが、指定サイズのバナーができてしまいました。

イベントでは成田 悠輔氏の講演(「働いたら負け」:人よりAIが創造的な時代のアンチサバイバル術)もおもしろかったです。

AI時代にどのように生きるのか?答えはわからないわからないには理由が二つある。上手くいくのはいくつかの条件が満たされているときだけ、一つは時代の流れがゆるやかなとき。もう一つは過去に起きた経験値から未来が予測できるとき。この二つの条件がどちらもぶっ壊れつつある。「働いたら負け」:人よりAIが創造的な時代のアンチサバイバル術

一つ目の条件のスピードですが、数ヶ月前の常識が通用しなくなっています。去年の後半にチャットGPTが出て自然言語でAIが使えるようになり、GPT4の登場で大衆化した。この3-4月くらいと昨年は世界が全く違うものになってしまった。中途半端にトレンドについていくとマイナスになることも多い。このまま世界が早くなると3日経つと時代遅れるなっていく。そんな時代に未来のことを議論するする意味はあるのか?構想している時点で負けなのではないか「働いたら負け」:人よりAIが創造的な時代のアンチサバイバル術

もう一つの歴史、役に立たなくなっている経験値を持っている人こそダメなことをやりがち。例えばメディア業界にいる人が動画コンテンツで活躍できない新聞社やテレビやYouTubeもそう。経験が不利になるのは教育にとって非常に重要知識をもっている中高年が若者に教えるという思い込みは有害なのではないか。10年前の知識に基づいたカリキュラムな意味はあるのか?「働いたら負け」:人よりAIが創造的な時代のアンチサバイバル術

ちょっと未来の教育は全く逆で世界から取り残されている中高年に年下がサバイブする能力を伝えることになっているかもしれない。どう時代に取り残されないようにするかを考えるよりは目の前の濁流にとびこんでみるこ事が大事議論している人はもうダメ。世界はわからないとハッキリ言ってしまっていい!「働いたら負け」:人よりAIが創造的な時代のアンチサバイバル術

わからない事はGPT4に聞いてみましょう。このように返ってきました。「AIの進歩によってルーチンワークがAIが引き受けることで、人間同士の共感やコミュニケーションが重要になってくるコミュニケーションが大事」だそうです。リスク管理された回答ですね。AIはGPTをはじめ、回答の中で人を怒らせない。ポジティブな側面ばかりを見せるが、人を不快にさせたり分断を作り出すようなコミュニケーションについて考えなければいけない。テクノロジーによって縮まった格差もあるここ15年くらいで世界の所得格差は小さくなっている新興国に生まれた人はテクノロジーのお陰で豊かになった。過度にディストピア的に考えすぎる必要はない「働いたら負け」:人よりAIが創造的な時代のアンチサバイバル術

GPTが語っていないもの、それはポエムや文学ではないでしょうか。プログラミングではなく、言葉でAIを動かせるようになった。よくよく考えると言葉の強力さはとてつもない。他の媒体と比べてメタバース性をもっており仮想の時空間を頭の中に立ち上がらせる自由自在さは頭抜けている。「国境のトンネルを抜けるとそこは雪国だった」このたった20文字という小さなデータを脳が認識するだけで一人ひとり別々のイメージが立ち上がるこれほど小さなデータに圧縮できる言葉はすばらしい「働いたら負け」:人よりAIが創造的な時代のアンチサバイバル術

マルセル・プルースト『失われた時をもとめて』はまさにそう。マドレーヌを口にした時に広がったイメージのために、数千ページを費やした。AIの誕生によって、これまで試されたことのない言葉による、人間を通さない機械と機械による対話がはじまっていく。よく分からない言葉の時代がこれからはじまる。人間がいままでになかった、あたらしい言葉を習得するのです。産業やテクノロジーに全く役にたたなかったど文系が理解と突然接点をもった。最も経済価値のない文学が産業のイノベーションど真ん中にいるとおり価値が反転する時代がやってきた意味不明さに全張りすることが大切になる「働いたら負け」:人よりAIが創造的な時代のアンチサバイバル術

社長製造業と金融デジタル「仕事の報酬」と「何のために働くのか」でも書きましたが、AIにはできない「意思決定」を積み上げていくことが人間には重要なのではないかと思います。

上述の記事でもとりあげた小さな意思決定の積み上げが数十年後に仕事をする上で大きな差になるはずです。北尾吉孝氏が引用することの多い二宮尊徳には「積小為大」という言葉があります。

二宮尊徳翁の言葉に「積小為大(小を積みて大と為す)」とありますが、人生は積み上げて行くものであり才が若干劣っているような人が、こつこつと一生懸命に努力し積み上げた努力の結果として本当に血肉化するという場合があるわけです(※3)。例えば、『論語』の「先進第十一の十八」に「柴(さい)や愚。参(しん)や魯。師や辟。由や喭(がん)」という言葉もありますが、一番弟子の顔回が生きていれば孔子を継ぐのは勿論顔回なのですが、顔回は孔子より先に死んだが故、結果として参(曾子)が実質的に孔子を継ぐことになりました。つまり孔子の言葉にあるように、曾子は魯(のろま)であり少し愚鈍なのですが、そういう人間の方がこつこつと積み重ね本当の人物になって行くということであって、小成に安んじたり才があるが故に傲慢になったりしては、結局人物として大成しないということです。之こそが小器夙成ということなのだろうと思いますが、大器晩成のみならず此の小器夙成ということも対句で覚えておくと良い言葉だと思います。「大器晩成、小器夙成」北尾吉孝日記 2013年3月21日

大量の経験値がぎゅっと詰め込まれた意思決定を何回も繰り返すことで、成田氏の言う意味不明さに耐えられる抽象的な思考訓練になっていくのではないでしょうか。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント