子育て世帯は生成AIとどう向き合うか

こちらのトピックス“生成AI最前線「IKIGAI lab.」”は、学び合うことを目的としたオンラインビジネスコミュニティ「OUTPUT CAMP meets AI」のメンバーで運営しています。

私、伊藤は名古屋で普段は生成AIの企業や自治体への導入・活用支援と親子向けの生成AI体験イベントの開催などをしております。

生成AI界隈の情報をキャッチアップしては新しいツールが出てくるため、私自身も興味があるものはできるだけ実際に使うようにしています。

私は一児の父として、また地方で生成AIをビジネスに活用する生成AI人材として、時にはクリエイティブに全振りしたAIアーティストとして、いくつかの目線で生成AIの世界を皆さんにご案内できればと思います。

今回は、

「生成AIを子どもにどう教えたらいいの?」

「生成AIにどう向き合わせたらいいの?」

「生成AIを使うなら勉強しなくていいの?」

などの疑問にお答えしようと思います。

はじめに

生成AI技術の急速な進歩は、私たちの日常生活や教育の方法に大きな変化をもたらしています。

特に子どもたちにとって、これらの技術は無限の可能性を秘めている一方で、様々な課題も抱えています。

生成AIを子どもたちが安全かつ効果的に活用するためのマインドセットに焦点を当てて解説していきます。

まずは親がしっかり生成AIについて理解するべき

ChatGPTなどの言語モデルと呼ばれるものがどういったものか、何が苦手かなどを子どもに説明できるようにしておく必要があります。

画像生成についても、もし使わせるのであれば著作権や道徳を改めてしっかり理解する必要があります。

そのためには、日ごろから仕事で使う等して、感覚を掴んで子どもに自分の言葉で話せるようにしておく必要があります。

なぜ、子どもたちに生成AIなのか

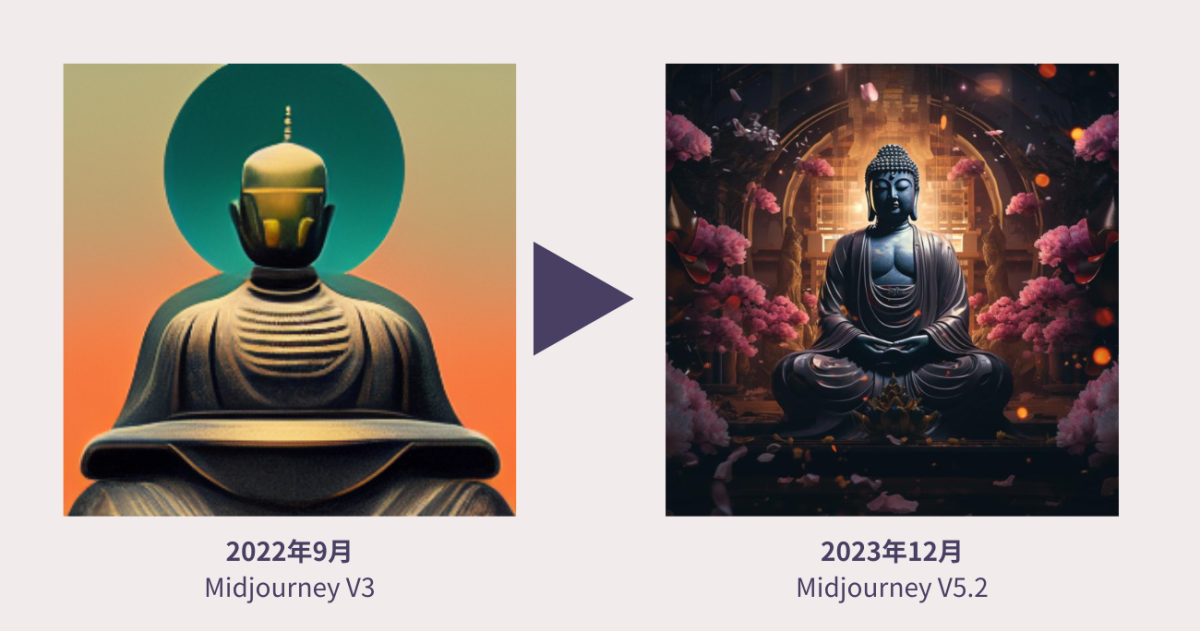

まずは上記の画像を見てほしいです。

1年で同じプロンプトを入れてここまで進化しているのです。街並みではわかりづらいかもしれないので別の画像を用意しました。

仏像を出力するとこんなにも違いがあります。

当時は、どんな感じが出るのかを試すために、2枚とも癖のあるテーマで作ろうとしたのですが、当時の私には難しすぎて諦めました。

プロンプトもとても拙く、今見ると恥ずかしいくらいです。ですが、当時はプロンプトの参考になるものもなかったのです。世界中のユーザーが手探りで探している状態でした。

画像生成だけを見ても、1年でここまで進化するのです。

ChatGPTなどの言語モデル、動画生成AI、VR生成AI、音楽生成AIなども1年で急激な進化をしています。これからの1年は何がどこまで進化するのか見当もつきません。

これからの1年は更に速いスピードで進化するでしょう。その時に、何も知らないままでいいのでしょうか。

子どもが知らないうちに登録して間違った使い方をした場合、親は責任をとる必要が出てきます。そうなる前にしっかり話をしておく必要があると考えています。

今から学び始めても遅くはありません。

生成AIの現状と課題

生成AIは、テキストや画像、音声など様々な形式のデータを生成する能力を持っています。これにより、学習、芸術、娯楽など様々な分野で利用されています。

しかし、これらの技術はまだ発展途上であり、誤った情報の生成や倫理的な問題、プライバシーの懸念など、多くの課題が存在します。

例えば、ChatGPT-3.5(無料会員)の場合であれば、ウェブ検索に対応していないため、飲食店や人物などを聞いても回答を誤る事があるなどです。

言語モデルによっても、ウェブ検索しながら答えるBardやBing AIがあるように、それぞれの特徴も把握しておいた方が良いです。

子どもに対する生成AIの向き合い方

➀安全性とプライバシーの意識の養成:

子どもたちには、オンラインでの安全な行動や個人情報の保護について教えることが重要です。

13歳以上になった子どもたちにChatGPTを使わせるのであれば、親子で交わす大切な約束を設けるなどしても良いと考えています。

私の子どもはまだ小学生なので、利用規約を遵守するためにも使わせる事はしていませんが、来るべき年齢になった場合にこのような約束を設けようと考えています。

・個人情報、機密情報を入れない

(住所・電話番号・メールアドレスなど家や個人がわかるものを入れると家族みんな困る)

・著作物を入れないこと

(小説の内容や参考書の内容を全部入れるなど、悪い事をしている自覚を持ってほしい)

・必ず出力結果を読む事

(間違いが無いか確認するため、自分の思考を整理するため)

・出力結果の不満はプロンプトの不備である

(他責にしない、出力された意味が解らないならまずは調べるなど)

・好奇心をできるだけ持つ

(新しい閃きから新しい使い方に気づくこともあるから)

・相手の気分を害する事に使わない

(されてイヤな事はしない、利用規約を守る)

・自分の考えを補う使い方をすること

(ChatGPTに読書感想文を書かせるのでは無く、より良くするための文章の先生になってもらうなど)

・よく学び、よく遊ぶこと

(生成AIに妄信的に熱中せず、友だちと遊び、いっぱい勉強もしてほしい)

その時の状況に応じて変えますが、恐らくこの内容は来るべき時になったとしても不変の内容であると考えています。

②批判的思考の育成:

提供される情報を鵜呑みにせず、批判的に考え、疑問を持つ習慣を身につけさせます。

批判的と言うよりは、どちらかと言えば数学の反例の考え方に近いです。

「もしAならば、Bである。」が成立するかどうかの考え方が重要だと考えています。これは上記の「必ず出力結果を読む事」に関連してきます。

③創造性と探究心の促進:

AIを使った創造的な問題解決や、新しいアイデアの探求をした方が良いです。これはとても大事です。

例えば、自分だけのイメージキャラクターを考えるためのアイデアや、一人でこっそり書いている小説の設定の壁打ちなど。

ぼんやり考えているゲームの設定を具体的にしてもらう、バンドをしているなら歌詞や曲名を考えてもらう、友だちと動画を撮るなら、どんな動画にするか一緒に考える、などからでもいいです。

私はよく「なんでそんなこと思いつくんですか?」と聞かれることがあります。

これまでの人生を振り返った時に私は、「妄想だけは人一倍する」「雑学や興味を持ったものをまずは調べてみる」事をしていました。

そうするうちに「あんなこといいな、できたらいいな」と考えるようになり、生成AIが登場してそれをカタチにしている現状があります。

④倫理と責任の教育:

AIの正しい使い方や他人への影響を考慮する倫理的な判断力を育てます。生成AIに向き合う以前に、これは一人前の大人になるために必要なことだと考えています。

利他の心が大切ですし、特に生成AIは「何をするか」ではなく「誰のために何ができるか」が重要です。

そのマインドがあれば、悪用するなんてことは無いと考えています。

ただし、「正しい事をしているつもりでも悪い事をしている」と言う事にならないように、親の責務として生成AIを利用するにあたっての正しい事の境界線を明確にしてあげる必要はあります。

⑤忍耐力と柔軟性の養成:

技術の進化や困難に直面した際の柔軟な対応能力を養います。

技術の進化を喜び受け入れ、困ったらまずはタスク分解して考えるなどの力を身に付ける事が大切です。

また、各生成AIから良い出力結果が出なかった場合は、何がいけないのかを客観的に考える事で答えが見つかる事もあります。

基礎学力と応用力の重要性

生成AIを理解し、適切に使うためには、基礎学力が不可欠です。

読解力、基本的な算数・数学のスキル、科学的な概念などは、AIが提供する情報を解釈し、有効に活用する基盤を提供します。

また、理論だけでなく、実際に知識を活用して問題を解決する応用力も同様に重要です。

何故、基礎学力が必要なのか。

これは使う人自身が生成AIの出力結果を理解できないと、その能力を存分に活かせないからです。

マーケティングの仕事をしている人に、急に「介護現場の効率化するアイデアを評価してよ」と言われて正しい判断が出せるでしょうか。

製造業で働く人に、「SEO対策したけど問題ないか見てほしい」と言われて正しい判断ができるでしょうか。

それと同じようなもので、出力したいものが理解できなければそれ以上に使いこなすことは困難です。

そして、このようなことをよく聞かれます。

「生成AIを使えるようになるなら勉強しなくて良くなるんでしょ?」

これは大きな間違いです。寧ろ、私は今までで一番勉強しています。今までの人生の遅れ分を取り返すかのように、知識に貪欲に食らい付いています。

応用力については次回に書かせていただこうと思います。

特定ドメインの知識と道徳の育成

特定のドメイン(分野)に関する深い知識は、生成AIを特定の分野で使う際に有益です。歴史、科学、芸術、フレームワーク、思考法などの知識は、その分野でのAIの使用をより豊かで有意義なものにします。

更に、AIを使用する際の道徳的な判断は非常に重要であり、他者に対する尊重や公正性、誠実さなどの原則を教えることが必要です。

ドメイン知識は本当に大事です。私は副業でたまに写真を撮る事をしながらも作品創りとしての写真撮影を20年近く続けてきました。

最近は生成AIが楽しすぎておざなりですが…

ただ、写真を撮影してきた知識や思考は画像生成ですごく役に立っています。

撮影技術や専門用語、どんな写真画像にしたいのかが手に取るようにイメージができるのであとはそれを各種画像生成AIに合わせて言語化するだけです。

だからこそ、こんな写真画像を生成する事ができるようになりました。

生成AI体験ワークショップに参加してほしい

生成AIの体験ワークショップでは、子どもたちが実際にAIを使って問題を解決したり、創造的な作品を作成する機会が提供されます。

こうした実践的な経験を通じて、上述したマインドセットがより具体的に理解され、身につけられます。

単純に使って学ぶイベントでも良いのですが、親子で共に学べるイベントであれば、より理想的であると考えています。

私としては、生成AIの教育においては「遊び心」を重要視しています。

生成AIを使って「ゲーム感覚で学べること」や「作ったものをカタチにできること」を実体験することで、子どもたちは自然とテクノロジーに親しみ、それを活用する方法を学びます。

また、子どもたちの好奇心を刺激し、自発的な学習へと導くことが重要です。

その様に考えて実際に開催した生成AI EXPO in 犬山の対面イベントは、親子共にとてもいい高評価をいただきました。

その内容は次回に書かせていただこうと思います。

まとめ

生成AI時代における子育ては、単に技術の使い方を教えることではなく、安全性、倫理、批判的思考、創造性などの重要な価値観やスキルを育てることにあります。

テクノロジーを安全かつ責任を持って使用できるようにするための、包括的なアプローチが求められます。

教育の目的は、単に知識を提供することだけでなく、子どもたちに必要なスキルや価値観を育てることにもあります。

これにより、子どもたちはただ技術を使用するだけでなく、それを理解し、倫理的かつ効果的に活用することができるようになると考えています。

生成AIが出て世界が大きく変わろうとしています。いずれ、身近なものになっていつの間にか使っている時も来るでしょう。

でも、人間として生きていくことに変わりはないです。

その時代が来た時に、子どもたちが一人の人間として、より良い生き方ができるように、親は適度に生成AIに対する教育や約束を交わすようにしてください。

そして、これまで通り勉強させて遊ばせて、多くのモノや体験に触れさせ、好奇心を刺激し続ける事が大事だと考えています。

最後に

私は生成AIを「人生の集大成が試されている」ツールだと考えています。

鏡のようなもので、使いこなすと自分の知識レベルの限界が見えます。そこから更に知識を研鑽する事で成長できます。

これまでに何を見て、何を感じ、誰と共に過ごしたか。そこから生まれる自分なりの推測や直感、感性を全力でぶつけると生成AIはそれにしっかり応えてくれます。

ぜひ、みなさんも今日をきっかけに使いだしてもらえたら幸いです。

※記事中の画像は、すべて生成AIで作成

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント