最低限知っておきたい生成AIの常識

そうしたタイトルの書籍を今月下旬に上梓させていただくこととなった。

やや振りかぶった表現で恐れながら、そういうタイトルのシリーズであるから仕方がないと、ご海恕いただきたい。

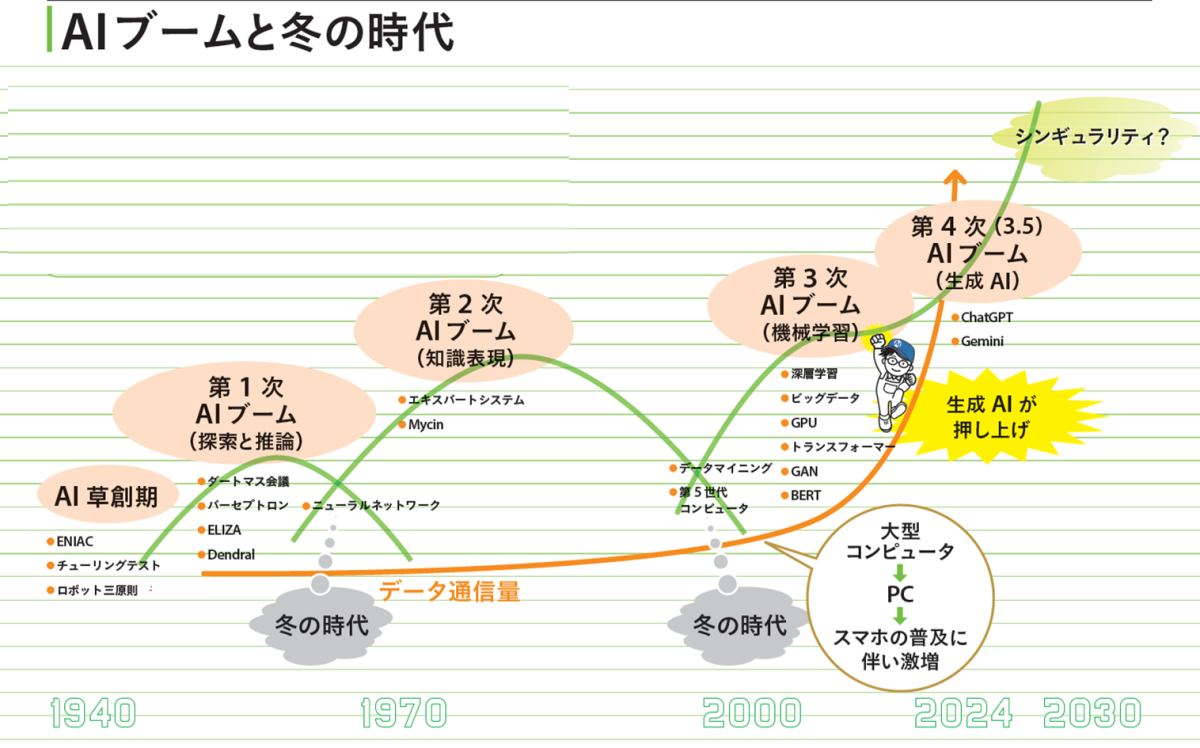

同書は全7章の構成で、生成AIの概要、主なプレーヤー、AIの歴史、要素技術、ユースケース、規制、そして展望を幅広く記した。見開き2ページに左側が文章で右側に図解といったつくりでほぼ統一されている。各章のはじめには、本記事冒頭の画像のような俯瞰的な図を配した。

まもなくの発売に際し、一部を紹介させていただく。ご興味を持っていただければ幸甚である。

(※ 実際の書籍と表記が異なる場合があります)

1章-1「生成AIとは何ですか」

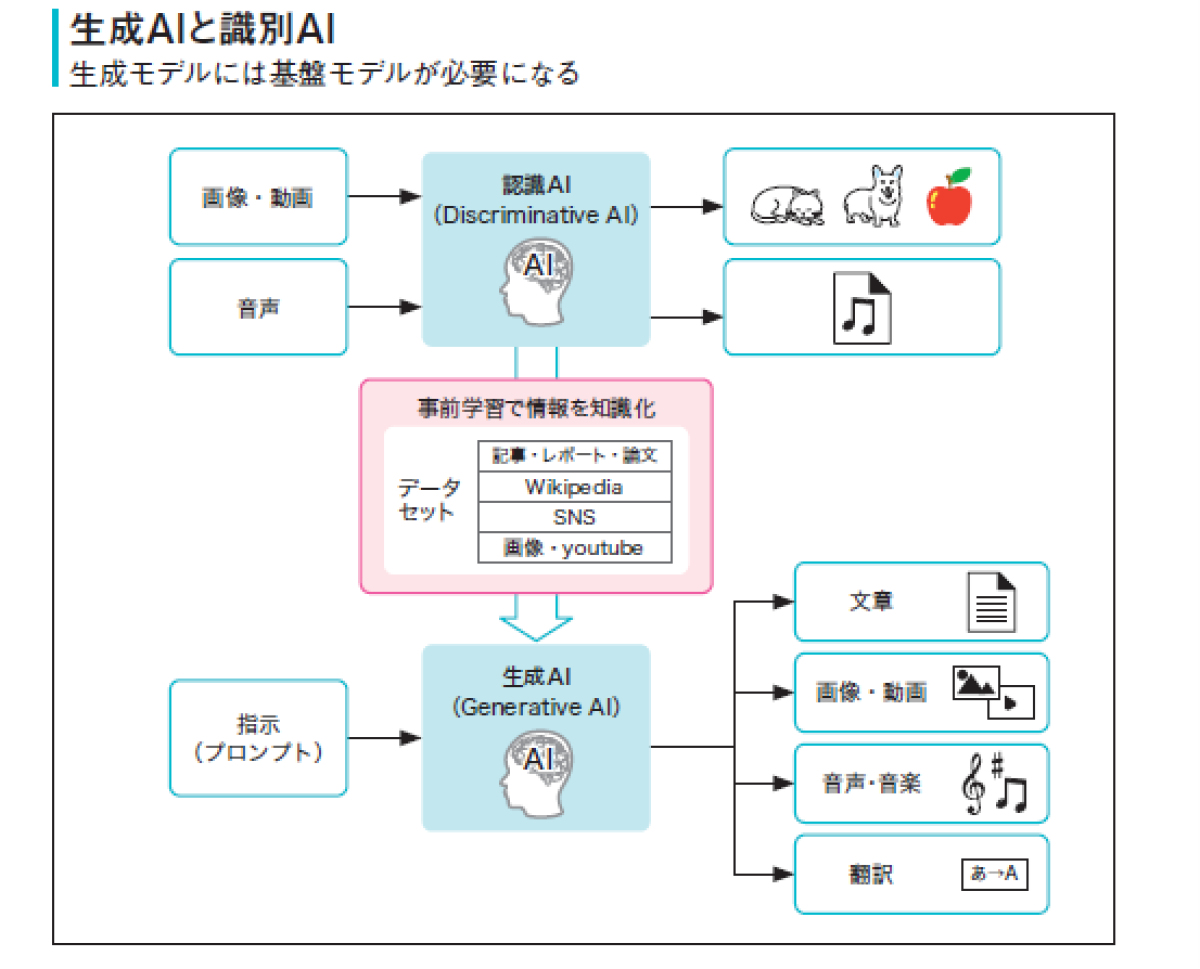

生成AI とは、生成モデルが学習したデータに基づいてテキストやプログラム、画像や映像といった幅広いコンテンツを作り出す技術です。生成モデルは、従来のAI が得意としてきた画像や音声を選り分ける識別モデルと異なる、比較的新しい領域です。(後略)

1章-2「生成AIにはどのような種類がありますか」

(前略)

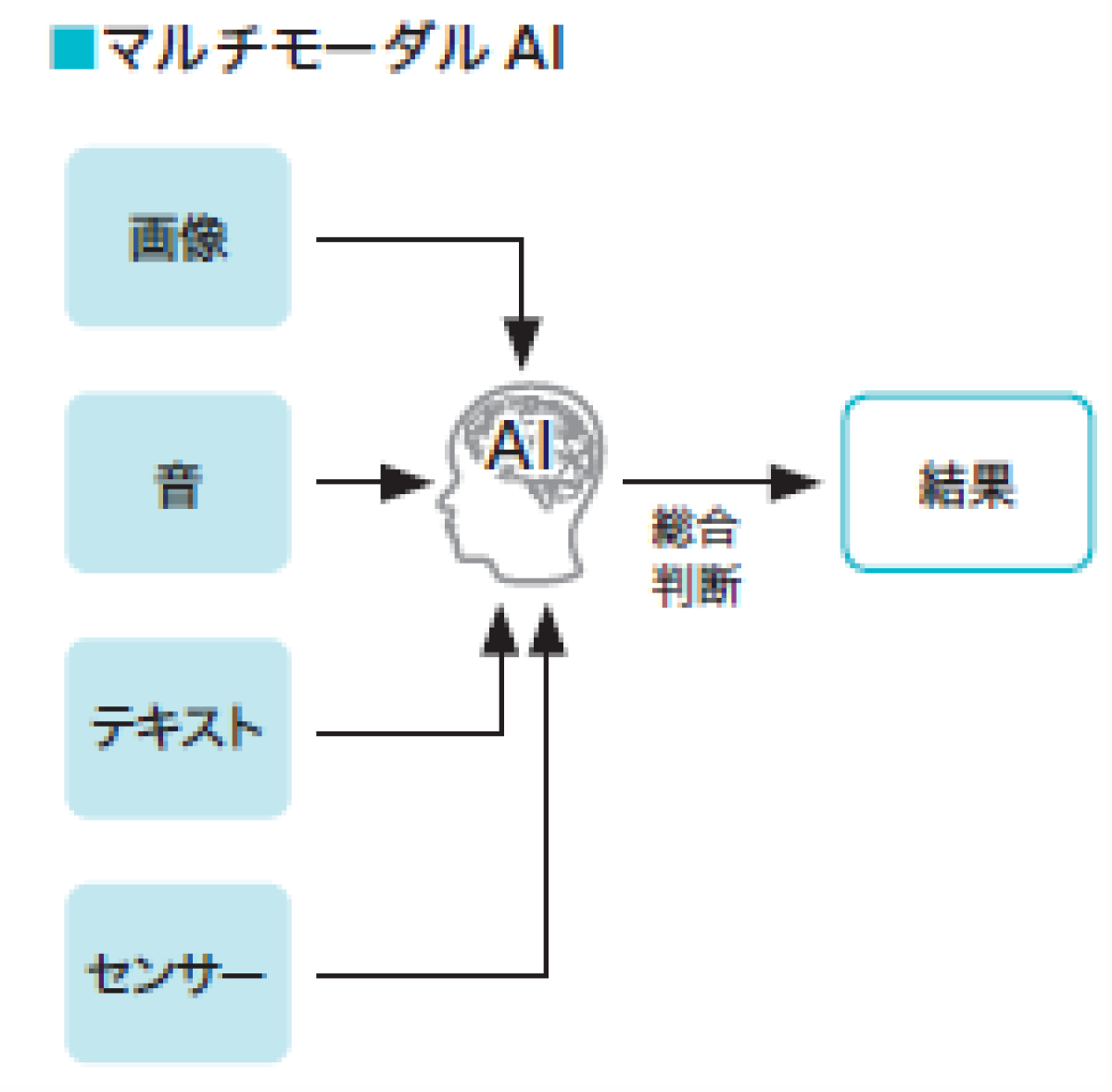

生成AI の多くは、テキスト入力だけでなく、画像や音声による入力など、AI へのプロンプト(指示)の入力方法は多様化しています。このように、複数種類の入力情報に対応可能なAI は「マルチモーダルAI」と呼ばれます。「入力→出力」が「テキスト→テキスト」はt2t(text to text)、「画像→テキスト」はi2t(image to text)、「テキスト→動画」はt2v(text to video)、「テキスト→音声」はt2s(text to speech)などと表現されます。なお、特定の個人とそっくりな声や画像や動画を作成できる技術は、大変便利な反面、悪用されるリスクもあるため、各社は慎重に開発を進めています。(後略)

第2章 生成AIの歴史

冒頭の見開き

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント