“水俣”と出会って人生が変わった女子大学生

ドキュメンタリー制作を教えてきた若者の中には、そこで「何か」に出会い、触発されて人生そのものが大きく変わった人もいます。この3月に大学を卒業して社会に出ていく教え子について紹介したいと思います。倉持陽菜子さんという女子学生です。彼女が私のゼミに入ってきてたどった歩みを振り返ると、人生そのものがまさにドキュメンタリーといえるようなケースです。彼女が出会った「何か」…。それは「水俣病」でした。

地域で暮らす人々が国の産業発展の陰で被った筆舌につくしがたい健康被害、水俣病—。圧倒的な暴力ともいえる国家や社会の仕打ちの前に立ちすくみ、逃げ出したいほどの感情に襲われながらも、現地にたびたび通い、患者さんたちに始め多くの人たちと出会っった彼女は人生をかけてこの問題に向き合う決意を固めました。

彼女とはコロナが蔓延して大学の授業もほとんどが対面ではできなくなった2020年夏にたまたま私の授業を受けたことが最初の出会いでした。生まれ育った東京と親の仕事の都合で滞在したタイで学んだことを除いては、ごく普通の大学生という印象でした。映画や音楽、それにスイーツなど美味しいものを食べることが大好きで日常的な一コマをインスタグラムに頻繁に投稿していました。そんなごく普通の女子大生だった彼女。2年生になった時にドキュメンタリー取材をする水島ゼミに入り、夏休み明けに自ら取材する「課題」として水俣病をやりたいと言い出しました。

きっかけはジョニー・デップ主演の映画「Minamata」

ゼミに入ってきた2年生の頃、倉持さんは「将来は映画会社で広報の仕事をしたい」と言っていました。週に2,3本観るほど映画好きだった彼女は1970年代に水俣病について世界に知らしめた写真家のユージン・スミスとそのパートナーだったアイリーン・美緒子・スミスの実話を元にした映画「Minamata-ミナマタ-」(ハリウッドのスター俳優であるジョニー・デップが企画し主演したことで話題になった)を観て初めて水俣病の存在を知ります。ゼミで2年生の春学期には他の学生たちと一緒に日雇い労働者の街として知られる東京・山谷地区のドキュメンタリーをグループで制作。その後の秋学期に「個人」で制作するテーマとして「水俣病をやってみたい」と言い出したのです。

どのようにして水俣病とかかわるようになったのか。倉持さん本人に書いてもらいました。

私が最初に見たのは一本の映画でした。ハリウッドで製作された「MINAMATA」です。小中学校の教科書で四大公害のひとつであるということしか習わなかった水俣病。映画を見る前までは、水俣病は有機水銀汚染が原因であることすらも忘れかけていたような気がします。完全に過去のことだと思っていたのに、映画では今も水俣病をめぐる問題が解決されずに続いている、といった内容を伝えていました。恥ずかしながら、水俣病患者って今も生きてるんだ、と驚いたのを覚えています・・・。(倉持陽菜子さんの手記)

とはいえ、東京で学んでいる大学生です。熊本県の水俣市に行くにはそれなりの費用もかかります。そうした費用はすべて自分持ちになりますが、ドキュメンタリーをつくる取材となると少なくとも何度かは東京と水俣の間を往復する必要があります。相談を受けた私も「本当に最後までやれるのだろうか?」と教員としても半信半疑でした。ただ、学生にはハードルが高い「ドキュメンタリーをつくる」という営みは難しいにしても、若い世代が一度でも水俣に赴いて患者さんら「現地の声」を聞く経験はきっと大きな財産になるのでは?という予感もありました。

ちょうどゼミのテーマ探しをしていた私は、この映画をきっかけに水俣病患者の取材を始めました。高校時代に環境活動をしていたこともあって、日本の環境問題にも取り組みたいと思っていたので特に壁は感じませんでした。現地に行くまでの1ヶ月間、水俣病問題のバイブルとも言える本をいくつか読み、過去のドキュメンタリー番組を視聴し、それなりに知識をつけていきました。(倉持陽菜子さんの手記)

こうして事前勉強をしっかりしたつもりで現地に乗り込んだ倉持さんでしたが、実際に患者さんたちに話を聞こうとすると思わぬ「壁」にぶつかりました。

「何を言っているのか“言葉”を理解できない・・・」

そうして訪れたのは水俣病患者らの共同作業所「きぼう未来水俣」。毎日、4〜5名ほどの患者が働きにくる「職場」です。リハビリも兼ねて、手先を動かしながら古新聞から「エコバッグ」を作ったり、水俣病からの学びを伝える語り部活動「宝物を伝えるプログラム」をしたりしています。この語り部活動を撮ろうと思って訪問しました。しかし、いざ現地に足を踏み入れると、私は事前に勉強した気になっていただけで何も水俣病についてわかっていなかったことに気がつきます。本の中では文字で、映画やテレビでは字幕によって補われていた水俣病患者たちの「言葉」が、何ひとつ聞き取れなかったのです。ドキュメンタリーを撮りたいからと、インタビューの時間をもらったけれど、質問をしても回答が理解できないのでは次の会話に繋がらないし、何より時間をとってくれた患者たちに申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。

(倉持陽菜子さんの手記)

どうして、そういう状況に陥ったのでしょうか。倉持さん本人にくわしく尋ねるといくつかの理由が重なったようです

水俣病の患者さんの多くは口の周りの感覚神経がほとんどないので、口の動きが健常者とはまったく違うこと。舌も同様に感覚が薄いので、音を繰り出すのが患者さんたちにとっては難しいこと。胎児性の患者さんには脳性麻痺の障害者と同じように声を一言一言絞り出すように話す人も少なくありません。これも有機水銀によって脳の一部が欠損してしまっているから。加えて漁師町特有の方言が理解できないことやコロナ禍でマスクをしていたことも「壁」になったそうです。

彼らも私が話を理解できていなかったことに勘づいて、徐々に相槌しか打たなくなりました。2週間のスケジュールを練っていましたが、初日で取材は頓挫。5日ほどはほとんどカメラを回さなかったように覚えています。(患者にカメラを向けることができなくて、ひたすら海や山や空を撮り溜めていました。)(倉持陽菜子さんの手記)

そうした「壁」は患者さんたちの元に通う回数が増えていくなかで少しずつ解消されていきました。

カメラを止めている間は、ただただ患者たちが繰り出す声に耳を傾けました。「きぼう未来水俣」のスタッフや支援者たちは問題なく会話している様子を見ていると、当たり前ですが、話すことは不可能でないことがわかります。私も時間を共有するごとにそれぞれの患者の話し方の特徴を掴んできました。質問をして、答えが返ってくる。聞き取れました。支援者の通訳を解さずに話せることが嬉しかったです。(倉持陽菜子さんの手記)

倉持さんはこの取材を始める前に本やテレビ・ドキュメンタリーで学んでいた水俣病の患者さんたちに一生をかけて寄り添った故・原田正純医師の言葉をたびたび思い出し、自分で反芻していたそうです。

ドキュメンタリーに必要なインタビュー素材もこの2週間でそれなりに撮ってくることができました。ここで私は取材を終えてもよかったのです。ゼミの課題でドキュメンタリーを仕上げて、来学期はまた別のテーマへ移るのがゼミの定石でした。でも私はなぜか、ここで水俣病の取材をやめてはいけない、と思いました。「見たものの責任」という言葉が脳裏をよぎります。故・原田正純医師はかつて「見たものの責任を果たすために」水俣病患者の発掘に尽力し、生涯を水俣病の医学に捧げたそうです。直接原田先生から聞いたわけではないけれど、「見たものの責任」という言葉は私の中に深く響きました。私の責任は、この時代に水俣に足を踏み入れ、患者たちの“今の声”を聞いてしまったことにあると自負しています。(倉持陽菜子さんの手記)

年寄りの教師から見ると、少し気恥ずかしくなる若者らしい「気負い」があります。でも、それが「若さ」の特権です。若さってすばらしいですね。怖いもの知らずで純粋に問題の本質に向き合おうとする・・・。倉持さんが彼女なりに本気であることが文章からも伝わってきます。

患者たちは語り部活動で不特定多数の学生や大人たちに体験を語ることはあっても、たった1人を相手に経験を語ることはほとんどありません。しかし、私のインタビューでは彼らが味わってきた苦しみや今抱えている痛みまでを赤裸々に話してくれました。私が行かなければどこに伝えることもなく、それぞれの中で押し殺してきたのかもしれない話がたくさん。恋愛や結婚がしたかった、子どもを産みたかった、自分の足で遠くまで出かけたい・・・。私には叶えられない望みもあって、それが今でも苦しくてたまらなくなることもあります。(倉持陽菜子さんの手記)

この取材が最初の出会いになって、この後も倉持さんは水俣に通い続けました。国家と企業、そして社会そのものが放置した歴史的な「公害」という理不尽と向き合いました。水俣病がきっかけになって親しくなったアイリーン・美緒子・スミスさんが、故ユージン・スミスと出会って水俣病の患者さんたちに初めて出会って人生を変えたのが21歳。倉持さんも同じ21歳という年齢で水俣病の患者さんたちの人生に触れることになりました。現在は京都に住んで水俣病についても発信を続けているアイリーンさんがオンラインで私のゼミの授業に来てくださった時に「私も倉持さんも21歳で水俣病に出会ったのよ・・・」とまるで「同志」を見つめるような目でおっしゃっていたのが印象的です。

ここからは教師である私の勝手な想像ですが、患者さんたちの様々な人生に出会うことで倉持さんは自分の人生についてもきっと見つめ直したのだろうと思います。彼女は学生という身分の間に「結婚」という人生の大きな選択をすることになります。昨年、熊本県に住む男性と結婚して患者さんたちにもそれを報告しました。

胎児性患者の加賀田清子さんとお話をすると、よく2人で泣いています。私が結婚することになって、皆さん喜んでくれる。清子さんも喜んでくれるけれど、「私は恋愛もできんからね、陽菜子ちゃんは幸せになってね」と涙しながら話します。目の前で幸せを共有することが果たして正解なのかもわかりません。心苦しいときもあります。それでも、患者たちが隠し続けてきた声に耳を傾けて、私なりの方法でそれを表現していくことで、たとえ小さくても何かが変わったらいいと願って卒業まで撮影を続けました。水俣病は過去の出来事だって私が思っていたように、多くの若者、もしかしたら私の親世代もそう思っている人が多くいるかもしれません。それは今を伝える人が発生当時よりも格段に減っているからです。だからこそ、今の声を聞ける限りこぼすことなく拾い続けたいと思っています。私の「見たものの責任」を果たすために。(倉持陽菜子さんの手記)

患者さんたちの「先の短さ」を意識して

水俣病の取材を始めてから1年半ほどがたったある日、水俣の支援者・加藤タケ子さんから一本の電話がありました。小児性患者の渡辺栄一さんが亡くなった、と。(倉持陽菜子さんの手記)

「見たものの責任」を痛感するという倉持陽菜子さん。患者さんたちとの人間的なつき合いが深くなって次第に意識するようになったのが残された時間の短さだといいます。

綺麗に整えた髪にバンダナ姿が特徴の栄一さん。私が最初に観た映画「MINAMATA」にも登場するアコーディオン少年のモデルになった方です。初めて水俣を訪れた時も、観客は私1人なのにアコーディオンを2曲も奏でてくれました。それから、私が水俣を訪れたら一緒にラーメンを食べにいくのがお決まりで、いつも同じお店で同じラーメンを食べました。亡くなる1ヶ月前に会った時はピンピンしていました。でもその時は時間が合わなくて、また今度ラーメン行きましょうね!と別れてしまったのです。それが最後でした。(倉持陽菜子さんの手記)

訃報を聞いて、なんで行かなかったんだろうと後悔しか生まれませんでした。後々、加藤さんから、ラーメンを食べに出かけるのでさえも、栄一さんにとっては非日常の楽しみだったと聞きました。最後とわかっていたら行ったかもしれない。でも、最後がいつになるかなんて誰にも予想はできません。(倉持陽菜子さんの手記)

話は少し脱線しますが、倉持さん自身の突然の「結婚」には事後に報告を受けた教師の私も少なからず驚きました。これから社会人になるのにわざわざ学生でまだ親の庇護の下にある時期に焦って結婚などしなくてもいいのではないか?とも思いました。

ただ、その後で気がつきました。彼女が結婚を急ぐようにして報告したかったのは誰よりも水俣病の患者さんたちに対してなのではないのかと。

彼女が学生という立場でかかわることになったドキュメンタリー。それは彼女自身がある「選択」をして「人生」というドキュメンタリーの主人公になる道を選びとることにつながったのだと…。数あるゼミの学生たちの中でも「ゼミ長」という立場で教師を支えてくれた彼女は毎週のように顔を合わせて話をする相手でした。それなのに結婚のことで彼女と細かく言葉を交わしたことはありません。このため、これはあくまで教師の勝手な想像でしかありません。それでも間違いのない「真実」なのだと確信しています。このようにドキュメンタリーは時に取材する側の人生にも影響を与えることがあるのです。

「きぼう未来水俣」にいる患者たちは時折、「先が短い」ことを意図した発言をします。「冗談よしてくださいよ」と笑って返しますが、彼らにとっては冗談ではないのかもしれません。その回数は増えているようにも感じます。(倉持陽菜子さんの手記)

3年前に好きなアーティストの話で盛り上がった方は、今は24時間体制で在宅医療を受けています。歯がほとんど抜けてしまった方もいます。誤嚥が増えて咳き込むことが増えた方、言葉を紡ぐのがゆっくりになった方も。最愛の母親を無くしてしまった方もいます。患者たちが手足や背中などに痛みを訴える回数も顕著に増えました。言葉だけではなく日常生活からも時の流れを実感します。(倉持陽菜子さんの手記)

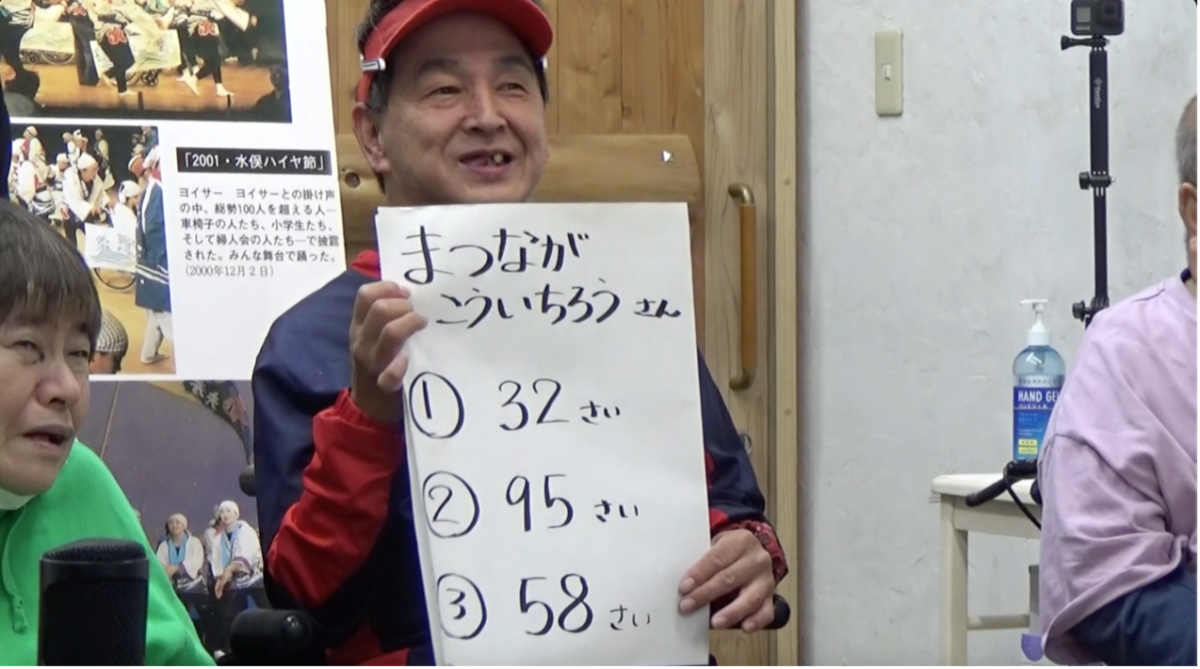

胎児性患者の松永幸一郎さん(60)はマウンテンバイクに乗るのが好きでした。「チャリンコ暴走族」と言われるほどに速かったそうで、2駅3駅離れたところまでも平気で走っていたそうです。しかし、水俣病が進行して40代で急激に足腰が悪くなってからは、電動車椅子に乗っています。「足を切り落としてくれ」と思ったほど辛かったと話してくれたことがありました。今でも電動車椅子の生活は受け入れられず、ただそれに慣れてきた、これが当たり前なんだと割り切って自分に言い聞かせているそうです。私には一生かかっても理解することのできない苦しみや痛みが伴ったのだろうと思います。ただ、松永さんは車椅子になったことで好きなものを諦めない人でした。好きな野球を見るために電車を乗り継いで博多まで行ったり、将棋の試合に出るために熊本市内まで出かけたりします。計り知れない絶望を味わっても、今を生き続ける。その生きる力が水俣病患者の持つ最大の強みだと感じます。(倉持陽菜子さんの手記)

加賀田清子さん(68)は、私のドキュメンタリー取材に対して、初めはあまり積極的ではなかったように感じます。でもいつからか、「私もいつまで生きられるかわからんけんね。生きた証をね」と言うようになりました。胸が締め付けられる思いでいっぱいになりました。人生を懸けて応じてくれている方に、私が中途半端な気持ちで挑むわけにはいきませんから。お互い後悔のないように、私は清子さん含め患者たちの人生をこれからも時間の許す限り見守っていきたいと思っています。(倉持陽菜子さんの手記)

水俣を取材して感じた「人生の価値」とは?

倉持陽菜子さんのように水俣病の患者さんたちとの出会いによって自分自身の人生そのものが大きく変容した人はかなり珍しいといえます。卒業後は本人の希望どおり熊本県に軸足を置いてニュースやドキュメンタリーなどのテレビ番組を制作する仕事に就くことが決まっています。

そんな倉持さんは学生という立場でドキュメンタリーの取材を通して「人生の価値」についてどんなことを考えたのでしょうか。

今生きている水俣病患者たちの多くは、母親の体内で有機水銀に冒され、生まれながらにして「水俣病」を伴って生きてきました。常に全身に痛みがあったり、「からすまがり(こむらがえり)」が起きたりします。症状以外にも、精神的な痛みが多くともなった方もいます。胎児性患者の多くは、一般の小学校に通わせてもらえず、特別に用意された「分校」に通いました。学校のはずなのに読み書きは教えてもらえなかったのが悲しかったと分校に通っていた方から聞きました。独学でひらがなや漢字を勉強したそうです。(倉持陽菜子さんの手記)

水俣病患者の家には成人式の招待状も来なかった、と話すのは加賀田清子さん。それでも、1学年下の成人式が行われた時は、水俣病への支援を求めるビラを式場前で友人と配るほどの勇気を持っています。(倉持陽菜子さんの手記)

取材を重ねて水俣病患者の生き方を知るごとに、彼らが持つエネルギーの強大さを実感します。60年もの間、差別や偏見に耐え、生き抜いてきた彼らは本当に魅力的で力強い人たちです。そして、人と違うことを恐れない人たちでもあると感じます。自分の信念を貫いていて、人生を決めるのは自分自身であるとわかっています。(倉持陽菜子さんの手記)

そして、彼らは人のことを気にかけてくれる優しさ、温かさも持ち合わせています。コロナ禍に東京からやってきた、見ず知らずの大学生の私を拒否することなく受け入れてくれました。なんのお返しもできないのに、ドキュメンタリーの制作にも付き合ってくれました。なんの縁もなかった水俣に飛び込んで、右も左もわからなかった私に「水俣病」を教えてくれたのは患者たちでした。暗い過去も、差別の歴史も、体と心の痛みもあります。でも「水俣病じゃなかったら出会えなかった人たちにたくさん出会えたことが宝物」だと言うのです。水俣病患者のことを「素晴らしいポテンシャルを秘めた人たち」と表現する人がいます。まさにその通りです。その力強さを表に見せびらかさず、自分の内側に隠しているのも、また魅力的だと感じます。(倉持陽菜子さんの手記)

今では、水俣を再訪した時の一言目は決まって「ひなちゃん、おかえり!」です。私も次なる誰かにそう言える人になりたいと思いました。(倉持陽菜子さんの手記)

自分自身に残った財産は? そして、これから・・・

先述したように教師である私にははっきりとは言いませんでしたが、倉持さんは「結婚」と「就職」という人生において最も重要な選択を、水俣病の患者さんたちとの出会いを通して自問自答しながら決めたふしがあります。

病気というのは、いつどんな時に進行してしまうのか誰にも決めることはできません。私が関わり始めてからのたった3年でも、水俣病患者たちの体調は日々刻々と変化しています。目に見えぬスピードで、ゆっくりと身体を蝕んでいくのです。(倉持陽菜子さんの手記)

私がドキュメンタリーを撮らせてほしいとお願いした時、みな口を揃えて「生きた証を」というのです。私にとっては人生これからなのに、彼らにとってはすでに「生きた」証になってしまう。切ないという言葉では言い切ることができないです。だからこそ、私は彼らがこれからも生きている時間を記録し続けたい。「いま」をとることには、過去も未来も含まれていると思っています。映像に残すことでこの先何十年も彼らを見る人の中で生かし続けたいと思います。(そんな作品が作れたらの話ですが...笑)(倉持陽菜子さんの手記)

「見たものの責任」の話をしましたが、ドキュメンタリー制作者にはその責任が生まれるのだと思います。例外なく、私自身にも。一度関わってしまったら、他人事ではいられません。今、この時代にしか伝えられない「水俣病」を、私なりに表現し続けることで責任を少しずつでも果たしていけたらと思います。(倉持陽菜子さんの手記)

倉持陽菜子さんは結婚して伊藤陽菜子さんと姓が変わりました。

彼女のような教え子がいることで「せんせい」と呼ばれる立場である私にとってもとても学ぶものがありました。教師にとっては教え子との出会いもまたドキュメンタリーのように偶然に影響される予測不能の物語です。

本気で水俣病と向き合おうとして、これからも患者さんたちとずっとつき合って人生を記録していこうと決意している陽菜子さんへ。卒業おめでとうございます。

いつかきっとすばらしいドキュメンタリーを世に送り出してくれるだろうと期待しています。

(2024年3月31日)

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント