日本の漁業再生を3つの視点からローカルスタートアップ起業家が語る

この記事のポイント

1.水産物は世界から注目される食材。養殖事業はこれからの食糧問題解決の糸口になる

2.IoT技術により経験値に頼らず、誰でも良質な牡蠣の養殖が可能に

3.官民が連携し、事業者同士も共創することで新たなイノベーションが生まれる

起業家が語る地方のスタートアップの可能性

東かがわ市は、香川県と徳島県の県境に位置する都市。手袋の製造やハマチ養殖の発祥地としても有名だ。

しかし現在、東かがわ市の全域が過疎地域に指定されており、人口減少や高齢化率の上昇などの課題もある。

こうした状況を改善すべく、東かがわ市では「ローカルスタートアップ支援事業」を開始。官民連携で、地域資源をつかい地域課題を解決することをめざす取り組みだ。

11月16日には、全国からスタートアップや地元の事業者が集う「ローカルスタートアップサミット」を開催。

それに先立って10月30日に行われた「ローカルスタートアップサミット」キックオフイベントの様子を紹介する。

東かがわ市では新たに牡蠣の養殖事業に力を入れており、イベントでは日本の漁業が抱える課題解決に力を注ぐ、3人のローカルスタートアップ起業家から話を聞いた。

動画:ローカルスタートアップ東かがわのプレイベントはこちら

東かがわの食の可能性

1人目のゲストは社会課題を料理で解決することをモットーに活動する、起業家の土岡氏。

元製薬会社勤務で、ご自身が糖尿病当事者というバックグラウンドをもち、フード×ヘルスの観点で料理家として活躍する。

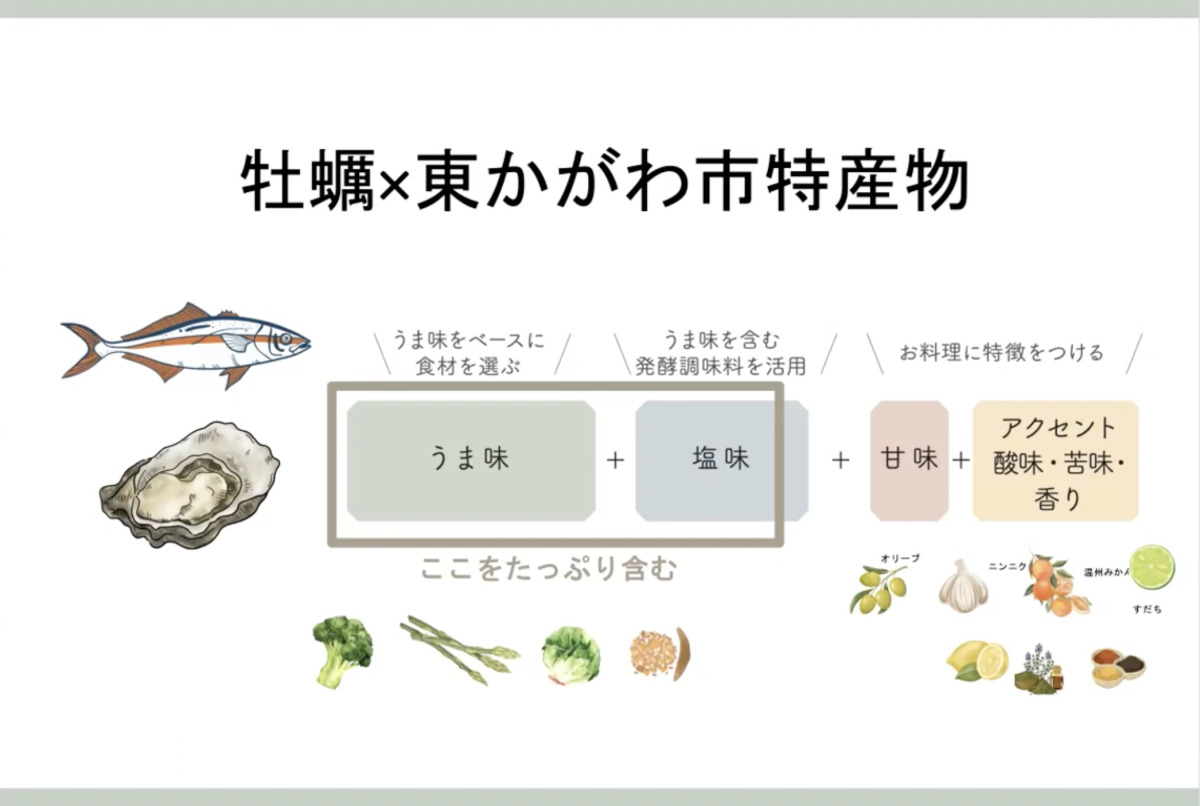

料理家の土岡氏からみると、東かがわの特産物である牡蠣やハマチ、オリーブ、すだちなどは、食体験としても魅力的な食材だそう。

魚介類は人が美味しいと感じる塩味とうま味を多く含んでおり、オリーブやすだちは香りや酸味でアクセントを出しやすく、料理にしても食材との相性が良い。

また海外ではブルーフード・アセスメント活動をはじめ、海藻や貝などの海の食材への注目度が高まっている。

東かがわ市が新たな養殖事業として力を注ぐ牡蠣は、健康と食糧生産を高める食材として大きな可能性をもつ。

フード×ヘルスを両立させることができる点も魅力的であり、東かがわ市から世界へ届く代表ブランドになっていくことも期待できそうだ。

IoT技術で水産業を持続可能に

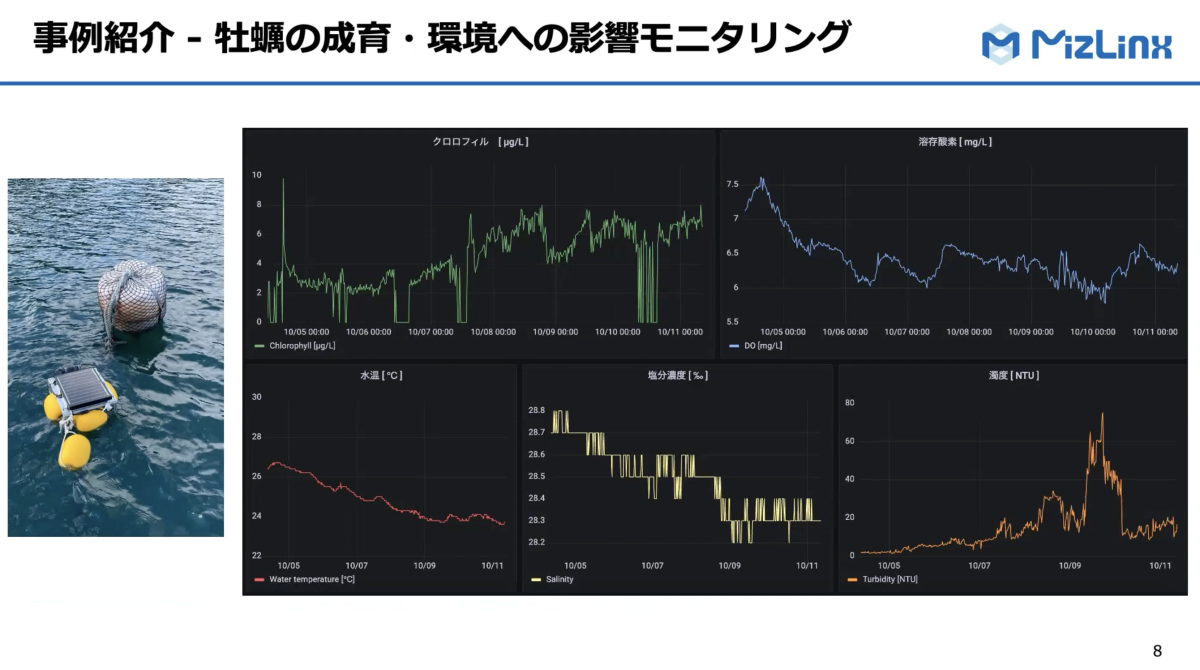

株式会社MizLinx(以下MizLinx)は、水産業の生産性を向上させる海洋モニタリングシステムを開発するスタートアップだ。

遠隔で海の様子を把握できる海洋モニタリングシステム「MizLinx Monitor」を開発し、水産業の様々な課題を解決する。

このモニタリングシステムをつかった牡蠣養殖の実証実験が、東かがわ市の安戸池ではじまった。水中環境を計測するセンサーで水温や酸素濃度などのデータを計測し、随時ウェブアプリでデータ変動や水中の映像を確認することができるそうだ。

これらのデータを活用することで、より環境負荷の少ない方法で良質な牡蠣の育成が可能になる。

MizLinx代表の野城氏によれば、安戸池はデータを収集するのに最適な場所だという。

海が穏やかで計測機器が壊れるリスクが少なく、変化が捉えやすいためデータ変動の因果関係が突き止めやすい。こうした環境条件においても、東かがわ市は養殖の実証実験の場として魅力的な場所だといえる。

近年は気候変動や災害の影響で、今までの養殖ノウハウや経験が通用しなくなっている現状がある。

IoT技術をつかうことで再現性の高い養殖方法を生み出し、誰でも牡蠣養殖ができるようになることを目指す。

MizLinxの取り組みは、水産業の労働人口不足などの解消にもつながり、水産業を持続可能にする大きな一歩になりそうだ。

牡蠣養殖事業の可能性

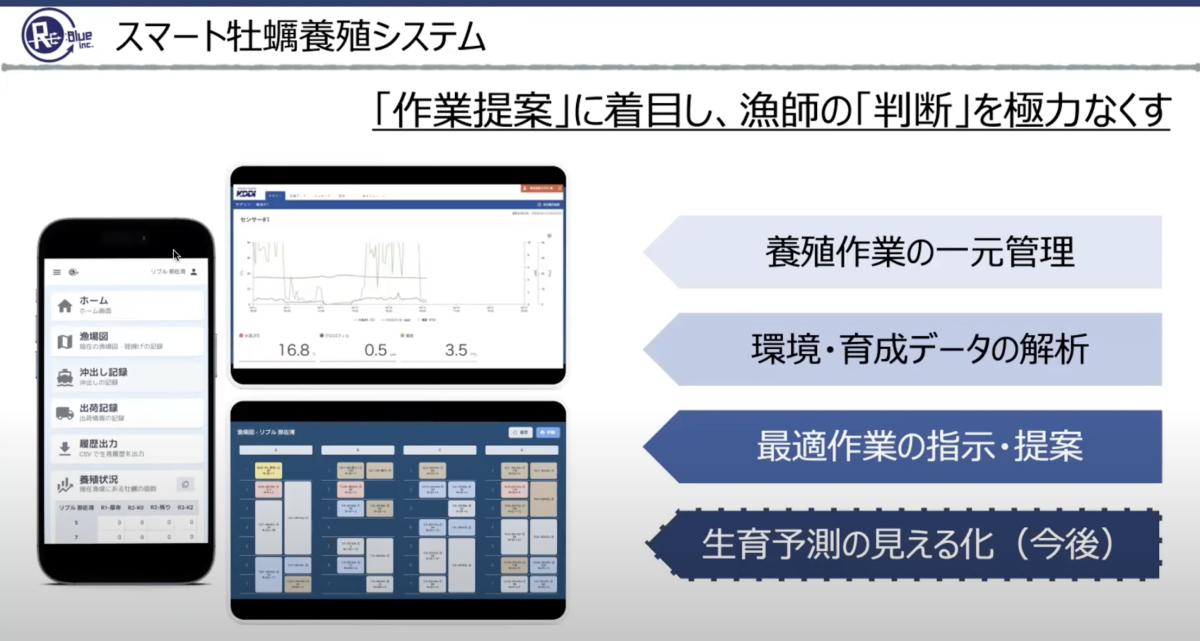

スマート牡蠣養殖システムをつかい、持続可能な水産業の実現をめざすスタートアップがある。

株式会社ReBlue(以下ReBlue)が提供する牡蠣養殖システムは、養殖作業の一元管理や収集したデータの分析などができ、漁業関係者の養殖作業をサポートする。

ReBlueが扱う牡蠣は、日本最古の養殖品目でもある真牡蠣。

ReBlue代表の早川氏によれば、牡蠣は東アジアやアメリカを中心に需要が高く、世界的にみても牡蠣の養殖市場は成長産業といえる。

そうしたニーズに応え、すでに海外輸出も試験的にはじめているそうだ。

漁業関係者の高齢化や労働人口の減少が課題となるなか、牡蠣養殖は餌代が不要かつ利益率が高いため、ランニングコストが少なく初めて養殖に取り組む事業者にとってもチャレンジしやすい点が魅力的だ。

新規事業者や若手が参入しやすいスキームを確立することで、人手不足の解消にもつながる。

すでに安戸池でMizLinxとともに実証実験を開始しているが、東かがわ市はブリやハマチの養殖ノウハウが蓄積されていることが大きな強みだという。

今後は一人当たりの養殖量を増やして効率化する開発も進め、誰でも牡蠣養殖ができるシステム構築をめざしていくそうだ。

官民連携で共創しビジネスを作り出すことがカギ

東かがわ市の新たな水産物の顔となる牡蠣。

MizLinxやReBlueのようにそれぞれの技術を連携して生産過程を管理し、料理家である土岡氏が消費者に届けるというように、それぞれの強みを活かした共創の事例ともいえる。

漁業を持続可能にするには、官民の連携や小規模事業者同士の共創によりイノベーションを生むことがビジネスとして成功するカギだ。

ローカルスタートアップサミットは、これから起業を考えている人やスタートアップ、CVCが全国から集まり共創するイベント。日本の水産業を盛り上げたい方や東かがわ市に興味をもった方はぜひ11月16日のイベントに参加していただきたい。

イベント詳細はこちらから。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント