「モダン・タイムス・イン・パリ 1925」 機械時代のアートとデザイン(ポーラ美術館)

モダン・タイムス・イン・パリ 1925 ― 機械時代のアートとデザイン

2023年12月16日(土)~ 2024年5月19日(日)

ポーラ美術館

https://www.polamuseum.or.jp/exhibition/20231216c01/

1920年代を迎えたフランスの首都パリでは、第一次世界大戦からの復興によって急速に工業化が進み、「機械時代」(マシン・エイジ)と呼ばれる華やかでダイナミックな時代を迎えました。本展覧会は、1920-1930年代のパリを中心に、ヨーロッパやアメリカ、日本における機械と人間との関係をめぐる様相を紹介します。特にパリ現代産業装飾芸術国際博覧会(アール・デコ博)が開催された1925年は、変容する価値観の分水嶺となり、工業生産品と調和する幾何学的な「アール・デコ」様式の流行が絶頂を迎えました。日本では1923年(大正12)に起きた関東大震災以降、急速に「モダン」な都市へと再構築が進むなど、戦間期という繁栄と閉塞の狭間に、機械や合理性をめぐる人々の価値観は大きく変化していきました。コンピューターやインターネットが高度に発達し、AI(人工知能)が生活を大きく変えようとする現在において、約100年前の機械と人間との関係は、私たちが未来をどのように生きるかを問いかけてくるでしょう。出所:ポーラ美術館ホームページ

すごく楽しみにしていた作品があります

DIC川村記念美術館で観たカール・アンドレが強い影響を受けているブランクーシです。

水平、重力、身体:床と同化するほど平たいアンドレの彫刻は、我々が立つ空間に直接置かれ、水平方向に広がります。コンスタンティン・ブランクーシ《無限柱》で垂直方向に行ったユニットの連続を、自身は水平方向に展開したと語ります。水平への意識は、工業都市であった故郷クインシーの光景や、カヌー遊び中に見た水面の広がりなど、アンドレの経験を伴ったものでもあります。上を歩くことができる彫刻は、作品に触れる足裏の感覚や足音、視点の移動による足元の作品の見え方の変化などに間隔を研ぎ澄ませてみてください。出所:「カール・アンドレ彫刻と詩、その間」作品リストより

隣にあるのはプロペラ!?

「空間の鳥」という作品名から空へ飛び立っていく鳥の抽象化で伊藤若冲「叭叭鳥図」を先鋭化させたイメージを持っていたのですが、こう観るとプロペラそっくりですね。

絵画は終わった。誰がこのプロペラ以上のものを作れるというんだ?

~マルセル・デュシャン~

CHAPTER1「機械と人間」

1918年に第一次世界大戦が終結すると、機械文明は生活の利便性を高めるために大きく発展します。特に自動車や航空機が普及し、機械時代(マシン・エイジ)と呼ばれる時代の象徴となりました。芸術家やデザイナーも機械の進化が理想的な新しい時代をもたらすと信じ、機械をモティーフにした作品を制作しています。出所:本展ホームページ

プロペラとブランクーシ以外にも工業製品がいくつかあります

ブガッティ・タイプ52

彫刻家の祖父をもち、家具・宝飾デザイナーの父のもとにミラノで生まれたエットーレ・ブガッティ(1881-1947)は、早くから自動車産業に関心を持ち、数々のグランプリ・レースで優勝した「タイプ35」など多くのレーシングカーを生み出しました。彼は機能面だけではなく、エンジンルームの内装を研磨加工し、内燃機構を直方体の部品で構成するなど、視覚的な美しさも追及しました。この車種は「タイプ35」をベースに、エットーレが4歳の息子のために2分の1スケールで製作した電気自動車を製品化したものです。小型ながらも流線形のフォルムやアルミ製のホイールを備えています。本展解説より

モネとキスリングもありました。鉄道という文明の象徴が描かれています

グラモフォン(蓄音機)

レコード

CHAPTER2「装う機械 アール・デコと博覧会の夢」

1925年にパリ現代産業装飾芸術国際博覧会(通称アール・デコ博)が開催され、この時代の流行が一堂に会しました。ガラス工芸作家ルネ・ラリックは、自動車を飾るカーマスコットや、幾何学的な建築空間に合わせた室内装飾、香水瓶などのデザインを手掛け、カッサンドルは、単純化した造形と大胆なグラデーションを活かして豪華客船や鉄道のポスターを制作しています。作家たちは、機械や工業製品の美を称揚し、未来を感じさせるイメージを作り出したのです。出所:本展ホームページ

コルビジェだ!ここに出ているものはレスプリ・ヌーヴォー館(1925年パリ装飾芸術国際博覧会)というピュリスム最後の巨大プロジェクトです。

本展での扱いが小さいのですが、パリ大改造計画で連結住戸ユニットが構想されます。それまでの装飾を排除した近代工業を前面に押し出し「家は住むための機械」という言葉を残しました。

CHAPTER3「役に立たない機械 ダダとシュルレアリスム」

機械の発達は、近代化に抵抗する動きも引き起こしました。1910年代には、欧米の各都市で芸術のシステムに異を唱える芸術運動「ダダ」が起こり、1924年にはアンドレ・ブルトンが「シュルレアリスム宣言」を発表します。彼は理性ではたどり着けない「超現実」を芸術によって探究するシュルレアリスムを創始し、それは1920年代後半から大きな芸術運動となっていきました。シュルレアリスムは機械時代を支える合理主義を批判的に捉え、目的を持つ機械とも、造形的な美しさを探究する彫刻とも異なる、「オブジェ」という新たな概念の立体作品を生み出しました。出所:本展ホームページ

第三章は撮影不可でキリコ(もうすぐ4/27から東京都美術館で大規模展示がはじまります)などが相変わらずの異様さを放っていました。

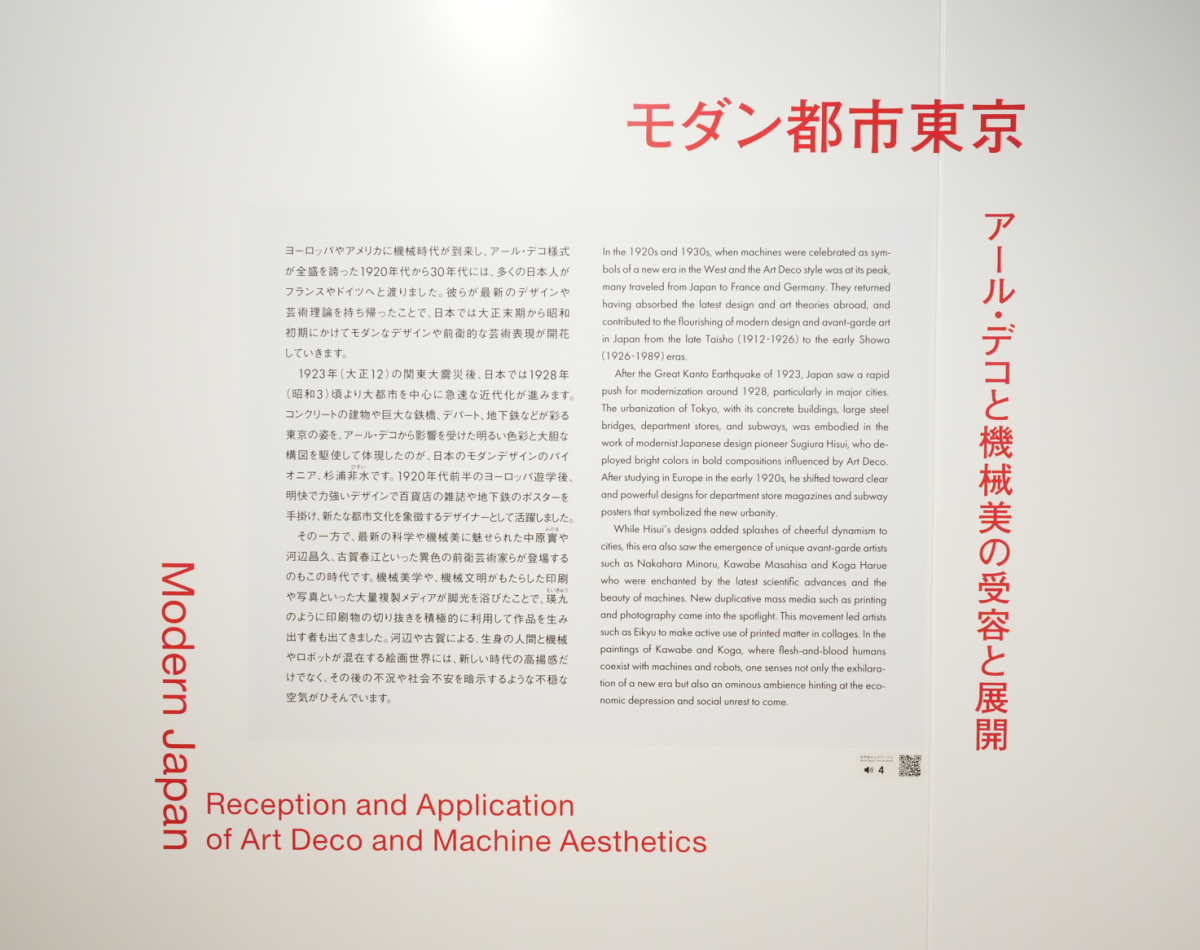

CHAPTER4「装う機械 アール・デコと博覧会の夢」

日本では1923年(大正12)に発生した関東大震災からの復興により、急速に近代化が推し進められました。日本のモダンデザインのパイオニアである杉浦非水は、1922年(大正11)からのヨーロッパ遊学を経てアール・デコ様式を昇華させ、明快で力強いデザインによってビルや地下鉄が彩るモダン都市・東京を表現しました。また古賀春江や河辺昌久といった前衛的な芸術家が活躍したのもこの時代です。機械的なモティーフを採り入れ、新しい時代の高揚感と不安とが交錯するような絵画作品が多数生み出されました。出所:本展ホームページ

第四章は日本初のグラフィックデザイナー杉浦非水の貴重なポスターや当時のアニメーション(撮影不可)や前衛アートで瑛九などが展示されています。

気になったのはマヴォ全巻セットです。第三章でとりあげたダダイストを日本の前衛にもちこみ「マヴォイスト」を名乗った芸術家集団です。手書きフォントが好き。

エピローグ「21世紀のモダン・タイムス」

本展覧会では、現代において機械文明やロボット、デジタル時代の視覚性をテーマに制作を行うアーティストを紹介し、現代の「モダン・タイムス」を考えます。パリ在住の作家ムニール・ファトゥミによる、自身のルーツであるアラブ世界の近代化をテーマとした映像作品、「ポスト・ヒューマン」の世界を思わせるロボットのような人物像を制作する空山基による近未来的な立体作品、そしてインターネットを使ったNFT作品を手掛けるラファエル・ローゼンダールによるデジタルとフィジカル(物理的)との境界線を問う高さ3メートルにおよぶレンチキュラー作品を展示します。出所:本展ホームページ

最後は現代、特にNANZUKAの空山ロボットは写真だと伝わらない凄さをぜひ実際にポーラ美術館で観て頂きたいです。

本展以外にも新収蔵のリヒターやヌー・アバス作品の実物や屋外にはロニ・ホーン「鳥葬(箱根)」もあるのでまた遊びに行きたいと思います。

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント