江之浦測候所と杉本博司の海景

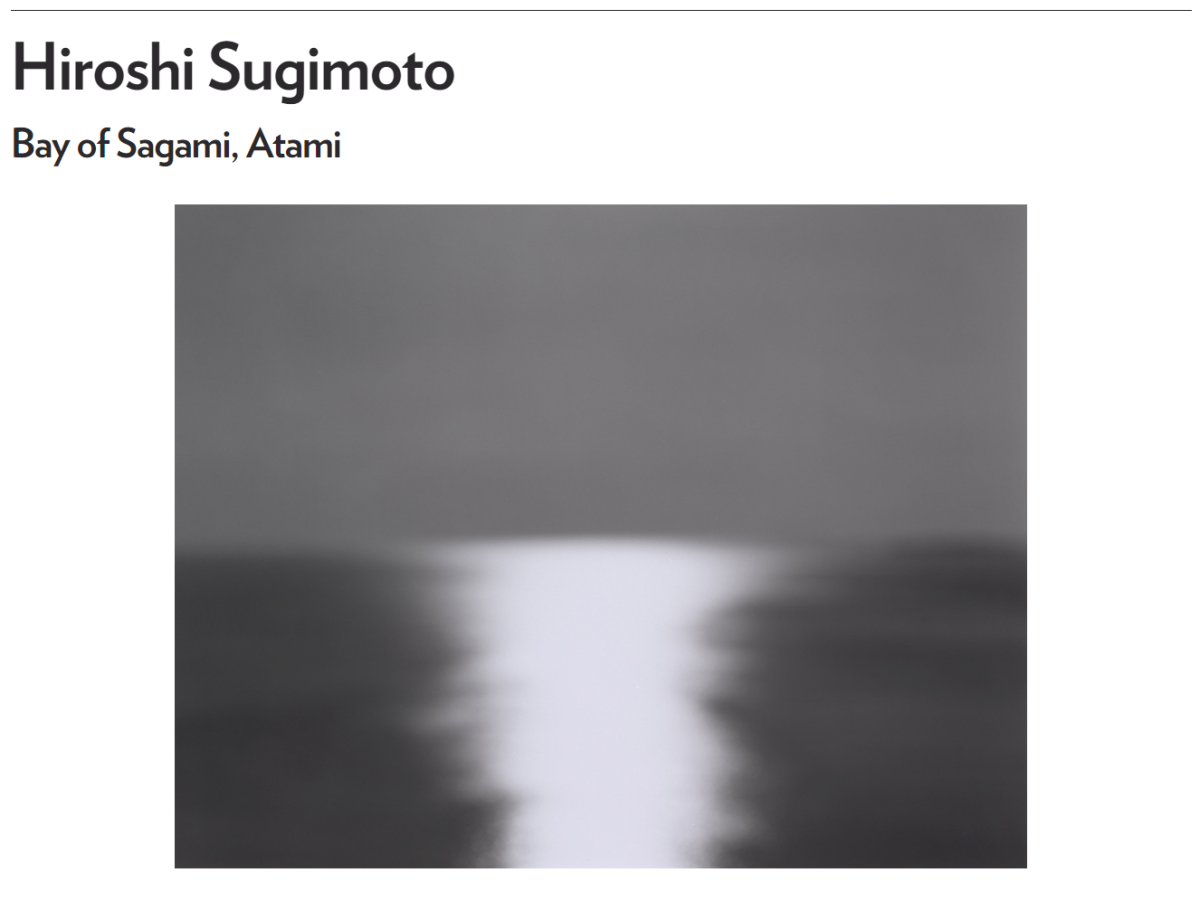

大きなサイズの杉本博司「海景」シリーズを観にいきました。江之浦測候所から眺める相模湾(Bay of Sagami,Atami)はグッゲンハイム美術館にも収蔵されています。

夏至と冬至に日の出を体験するイベントで有名かもしれません。

本日は2年ぶりに冬至光遥拝の会をリアル開催しました。水平線に少し雲がかかり、日の出時刻より少し遅れて日の光が隧道を貫き、光学硝子舞台を照らしました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました。年内の江之浦測候所の開館は12/25まで。新年は1/4より開館します。https://t.co/MJiEiPylap pic.twitter.com/3tJw4Ofbf5

— 小田原文化財団 (@odawara_af) December 22, 2023

構想10年建設10年で2017年のオープンから6年が経っていますが、12,000坪の敷地に2023年現在も拡張中です。完成の目途を聞かれた杉本博司はこのように答えています。

ピラミッドみたいな遺跡とかパルテノンのような昔あった文明の痕跡として、ここが美しくなければならないというのが僕の想定なんです。五千年後に遺跡としていかに美しく遺るか。人類文明はもしかしたら滅んでいるかもしれない。竣工日は五千年先に設定されている。出所:「杉本博司 江之浦測候所奇譚」日曜美術館 2022年7月10日

東海道線で向かいました。根府川駅付近まで来ると車窓からでも海がきれい

車窓から pic.twitter.com/k9E7LVsWo3

— Satoshi Noguchi | 起業準備中の美大生 (@satoshinog) December 21, 2023

品川から東海道線で最寄りの根府川駅に到着して

階段を登ると

既に海景っぽい水平線

改札から

駅からのバス送迎で駐車場に着きました

柑橘山看板(ミカン畑だった)の隣をよく見ると

参道!!

そのちょっと奥には不許葷酒(お酒を飲んだりニオイが強いと入ってはいけない)の石柱

裏には正徳5年(1715年)の日付があります

再建した赤沢蜂巣観音(江之浦に古くからあった)

登り切ると景色が開けてきます

参道を登る pic.twitter.com/qWx5Cz4hd1

— Satoshi Noguchi | 起業準備中の美大生 (@satoshinog) December 21, 2023

なぜ山道ではなく参道なのか?

松涛美術館「本歌取り 東下り」にも展示された屏風(甘橘山春日社遠望図屏風)の通り、春日大社からの勧請した甘橘山春日社、神社があるのです。

杉本博司は、日本の仏教美術、神道美術に深い関心を持ち、自らも収集するとともに、美術品の中に自身の眼で新たな美を見出し、その美、その精神を種々の展覧会を通じて再表現してきました。中でも春日美術への関心は群を抜いており、その美の神髄である春日明神への崇敬から、今年3月、春日大社から御祭神を勧請し、江之浦測候所に「甘橘山 春日社」を創建するに至りました。春日大社にとって本年は、春には江之浦測候所に春日御神霊を遷座し、秋には春日若宮の御造替を完了するというめでたい年です。出所:杉本博司-春日神霊の御生みあれ 御蓋山そして江之浦

設計は榊田倫之建築設計事務所、施工は鹿島建設です。鹿島のホームページに杉本博司のコメントがあります。

旧素材こそ新素材である

それは素材を選んでから図面を描き始めるという、氏の設計アプローチにも垣間見える。このアプローチは、かつて数寄者や大工棟梁が建材をあらかじめストックしておき、それらありきで設計・施工を行っていた順序を真っ当とし、「旧素材こそ新素材である」という氏の設立した新素材研究所の理念を色濃く表していた。「水曜会:社内講演会の記録 第89回」 2018年2月7日(水)鹿島建設ホームページ

この言葉は江之浦測候所の本質を表していると思います。

入口付近の明月門は鎌倉にある臨済宗建長寺派 福源山 明月院(あじさいで有名ですね)正門として室町時代に建立されましたが、関東大震災後で半壊し仰木魯堂がビール王馬越恭平ために再建、東武鉄道の根津嘉一郎(二代目)に譲られて根津美術館正門として使用された後で杉本氏が寄贈を受け修復したそうです。瓦もこだわって当時と同じ温度で焼き、古代人が眺めた景色を再現を目指しています。

門の奥にあるのは藤原京と百済寺の石橋で詳細は調査中

塀は金融関係者にはお馴染みの野村碧雲壮でも見る土賊張り(とぐさばり)

根津美術館の向かいのお宅にあったらしい五重塔(李朝初期14世紀)

右下の瓦は文武天皇建立の大官大寺跡から発掘された

明月門の左手に受付があります

横にある江戸時代の道しるべ。和歌山県橋本市にあった高野街道と吉野街道の交差点にあったものを移築

2年前に毎週楽しみにしていた渋沢栄一(吉沢亮主演)の大河ドラマ晴天を衝けオープニング題字

地下に降りると劇場

反対側にはOpticks

今回は夏至光遥拝100メートルギャラリー(24)から光硝子舞台(17)を通って冬至光遥拝隧道(28)に向かいます

その後で蜜柑畑と春日社を参拝し古美術の縄文時代へ

さて、受付棟から出るといきなり目的地の夏至光遥拝100メートルギャラリー

夏至光遥拝100メートルギャラリー!

— Satoshi Noguchi | 起業準備中の美大生 (@satoshinog) December 21, 2023

ここに目当ての海景シリーズがあります。

手前から、

カリブ海ジャマイカ1980

リグリア海サビオレ1993

スペリオール湖カスケード川1995

ボーデン湖ユトビル1993

エーゲ海ピリオン1990

ティレニア海コンカ1994

日本海隠岐1987 pic.twitter.com/ekaZ0zlQfw

外からの海景

私もここの先端から真似して撮影してみました

外に出て石舞台の方に向かいます

能を上演する石舞台。24トンもあるそうです

藤田美術館から移築された川原寺礎石

橋掛かりの軸線は春分秋分の朝日が昇る軸線と合わせて設計

地球の丸さを感じられる光学硝子舞台

普通のガラスと異なり透明度が高く、光をまっすぐ通して歪みのない像を写します。カメラで使うレンズとして磨く前の波打っている状態のガラスが海のさざ波と連なって感じられる!

清水寺と同じ格子状の木が支える懸造り

光学硝子舞台の右下には。。。

柑橘山 春日社

旧奈良屋門

内山永久寺十三重塔

円形石舞台

江戸城築城時に付近で切り出された巨石。輸送に失敗して船と共に沈んだものが今も付近の海底に沈んでいる

冬至光遥拝隧道(とうじこうようはいずいどう)

冬至光遥拝隧道(とうじこうようはいずいどう) pic.twitter.com/mxKi9P8ZVN

— Satoshi Noguchi | 起業準備中の美大生 (@satoshinog) December 27, 2023

光井戸

上が空いているので雨の日も雫が落ちて綺麗だそうです

茶室 雨聴天

千利休 待庵の本歌取として建築した。待庵については過去記事でも取り上げました。

光学硝子かな?

数理模型0010と蜜柑畑を通って縄文時代に向かいます

ついた

古美術杉本の看板はニューヨーク時代の実物

三葉虫(約5億年前)とアンモナイト(約2億年前)

縄文時代後期と推定される石棒

約二時間をかけて回りました。なぜ夏至と冬至に日の出を眺める建築があるのか?縄文時代や古代の化石があるのか?などテーマを持って散歩をするとより楽しめるとおもいます。

悠久の昔、古代人が意識を持ってまずした事は、天空のうちにある自身の場を確認する作業であった。そしてそれがアートの起源でもあった。出所:「小田原文化財団 江之浦測候所 概説」

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント