新しい抗真菌分子

真菌はカビ、キノコ、酵母などの真核生物です。一部の真菌によって引き起こされる真菌感染症は公衆衛生上の課題となっています。 真菌感染症の治療に使用される薬剤の一つにAmphotericin B (アムホテリシンB)があります。

アムホテリシンBは真菌を殺すことに優れているので、動物細胞の培養を行った経験のある方でしたらファンギゾンとして利用したこともあると思います。しかし、患者の真菌感染症の治療のためには、特に腎臓に対して毒性が高いため、最後の手段になっているのが現状です。

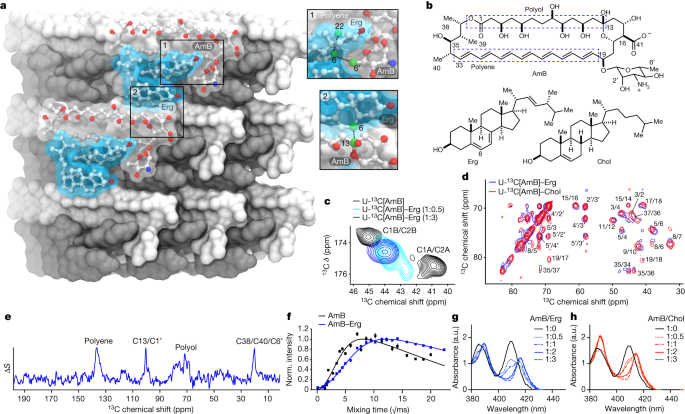

この抗真菌薬が働くメカニズムについては、従来はアムホテリシンBがイオンチャンネル構造を作るといったモデルがありました。しかしながら、最近は、自己組織化したアムホテリシンBスポンジが形成されることで、細胞からステロールを迅速に抽出することで真菌を殺すというモデルが支持されているようです。

A には、抗真菌薬アムホテリシン B、ナタマイシン、ルセンソマイシン、キネオスポリシンを含む glycosylated polyene macrolides (GPM) の構造が示されています。 構造上共通のポリエン部分構造は青色で強調されています。これらのうち、アムホテリシン Bだけがイオンチャンネル構造を作るということで、GPMの共通の機序としては図のBのような「スポンジ」モデルが支持されています。真菌の膜は、ステロールであるエルゴステロールを含んでいます。保存されたエルゴステロール結合領域を持つGPMは、脂質二重層からエルゴステロールを抽出する大きな膜外の凝集体を形成します。その結果、真菌は死ぬことになります。

11月8日のNature誌に、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校のチームが、このスポンジモデルに基づいて、アムホテリシンB の構造を微調整することによって、動物細胞への毒性を除去して真菌感染症に使える新しい抗真菌分子を発表しました[1]。

Maji, A. et al. (2023) Tuning sterol extraction kinetics yields a renal-sparing polyene antifungal. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06710-4

この研究では、まずイオンチャンネルを作らないアムホテリシンB誘導体C35MeOAmBにもヒト腎細胞への毒性が見られることを示しています。腎細胞に対するアムホテリシンBの毒性は、真菌モデルと同じようにステロールであるコレステロール抽出により引き起こされると考えられます。

アムホテリシンBスポンジの高解像度構造を調べることで、コレステロールには結合しない誘導体を作りました。更にエルゴステロール結合能を強めることで、ヒト腎細胞には毒性が低い新型ポリエンAM-2-19を作りました。この新物質AM-2-19は、数百の病原性真菌に対して強力な効果を示し、耐性が生じることがありません。つまり真菌感染症の動物モデルに有効だということです。

一方、従来のイオンチャンネルモデルで同じようなアプローチをすると、どのような成果が得られるか、興味のあるところです。

[1] Maji, A. et al. (2023) Tuning sterol extraction kinetics yields a renal-sparing polyene antifungal. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06710-4

【Twitter】 https://twitter.com/yamagatm3

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント