売るセールスと創るセールス:事業開発セールスの考え方

売り切りのセールスは限界を迎えると言われ、継続利用モデルであるリカーリングビジネスやSoftware as a Service(SaaS)を中心に「売ること」がゴールではないセールスの世界も認知されるようになってきました。一方で、スタートアップビジネスに目を向けてみると、これもまた「売ること」は目的ではなく、自社ビジネス(ここではプロダクトをメインに指します)をより早く立ち上げ、より早く拡大していくセールスが必要です。今回は前回のSaaSスタートアップセールスの記事に引き続き事業開発的なスタートアップセールスについて深掘りします。

製品が普及していく時期であればそのクオリティの高さで販売を進めることもできたが、多くがやがてコモディティ化してしまうと、売り切り型のビジネスモデルは限界を迎える。

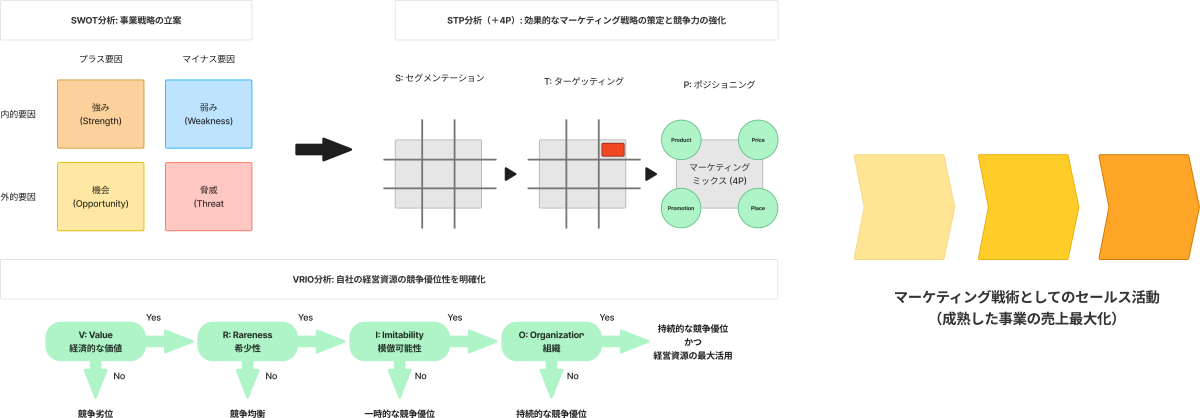

一般的に考えるセールスの「位置付け」

従来の営業組織の位置付けは、マーケティング戦略の実行戦術として売り上げ創出する手段でした。営業活動はマーケティング活動における顧客セグメンテーションの中で、ターゲットすべきセグメントを確定して、競争優位なポジションを取って競合に勝つことを実行する舞台として組成されるものです。そして、営業組織や営業パーソンは自社のプロダクトの差別化要因を後ろ盾にして、顧客と関係性を構築して自社のプロダクトを売ります。

ピーター・ドラッカーは自身の著名な著書である「マネジメント[エッセンシャル版]」の中で、マーケティングの理想は販売活動を不要にして、自然と売れてしまうことだと述べています。つまり、マーケティング戦略の中にある営業活動は、それ自体をしなくても売れる仕組みを作ることが理想的であるように見えます。では、果たして「営業」は必要なのでしょうか。

情報化技術の発展により、売り手がインターネットを介したアウトバウンド(コンテンツ)マーケティングによって自社の情報を届けることで、買い手は情報の海に飲まれ、思考が混線し、適切な意思決定ができなくなってきてしまいました。営業目線で考えれば、この歪みを解消するために一対多のマーケティング戦略・戦術ではなく顧客単位での一対一のセールス戦略の強化を目指し始めるのは自然な流れのように見えます。一般的によく知られる営業手法の類は「売り方」にターゲットを当てていて、つまり顧客をどのように理解し、課題を発見し、その解決を先導することで「売れるのか」を磨くことです。この部分を購買担当者目線で突き詰めていくのが、現在注目を高めているバイヤーイネーブルメントの考え方の入り口になります。

営業組織の存在意義として、企業の事業活動における源泉であるキャッシュを産むためにはこのような活動は間違ってはいませんが、実はスタートアップの営業活動においてはこれだけではうまくいかないことの方が多いです。なぜスタートアップでは「売るセールス」ではうまくいかないのか。それは、営業組織に求められる役割の違いにあります。スタートアップにおいても、外部からの資金調達のために計画した売上成長が達成できているか(つまり、売れている)は重要ですが、売るテクニックを磨くだけではそもそもスタートアップのプロダクトは売れません。スタートアップの営業組織に求められる重要な役割として「高速で回すプロダクト検証サイクルに顧客を巻き込む力」が挙げられます。これはどういったものでしょうか。

スタートアップで求められる事業開発的なセールス

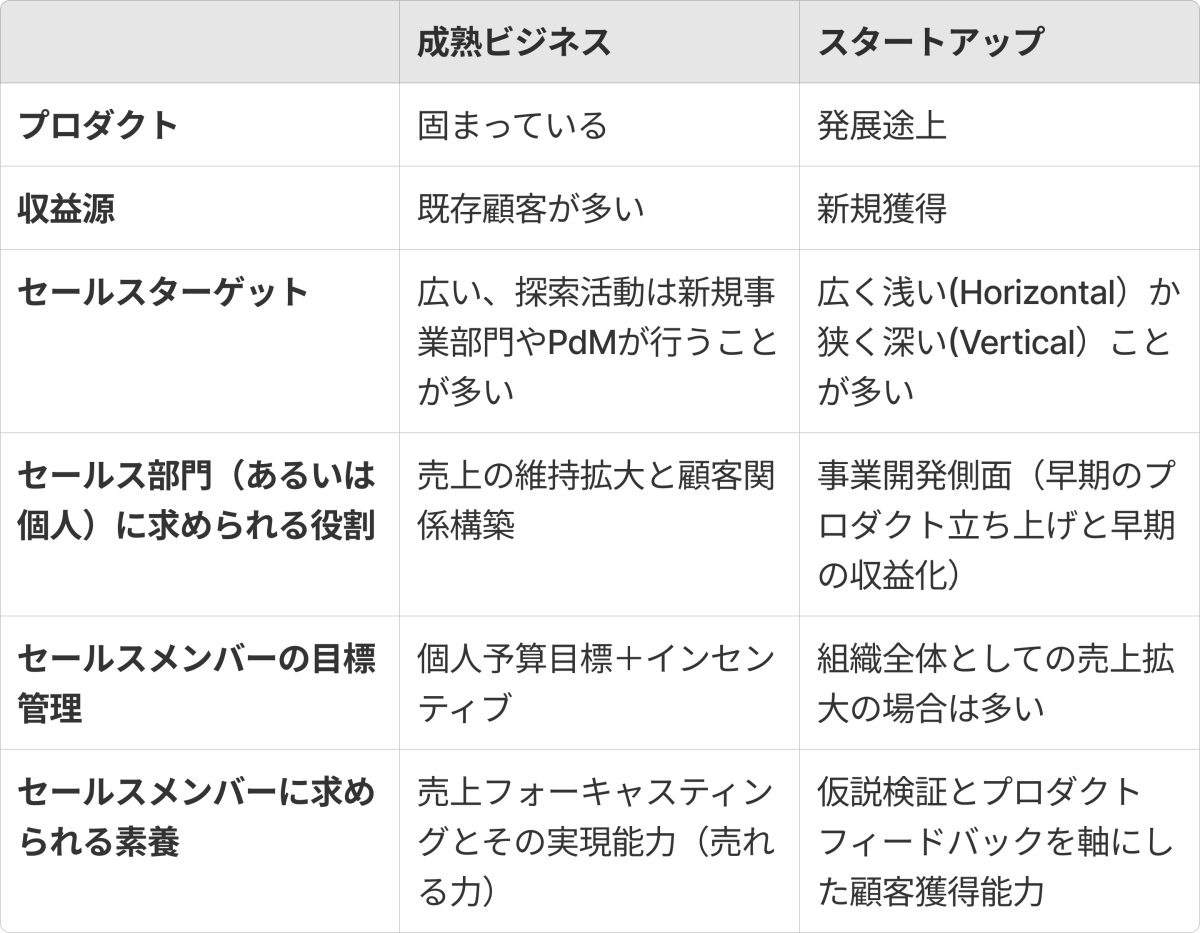

改めて従来の(成熟した)企業のビジネスにおける営業活動とスタートアップ企業のビジネスにおける営業活動を比較してみます

成熟したビジネスモデルでは、数ある自社の既存ビジネスを守りながら新規顧客を獲得していくことで企業としてのトップライン(ここでは売上高を指します)の年率成長を目指していきます。その際に、営業パーソンは地域や業界などのテリトリーを任され、そのテリトリーで(もしくは個人別で)設定される予算目標を達成させるために活動します。つまり売る相手はだいたい決まっていて、そこでどれだけ売ってこれるかというシェア拡大戦略の実現の勝負です。この時、営業パーソンは売るためのアプローチとして様々な手法やテクニックを学び、使うことになります(参考:SPIN営業)。

一方で、事業開発的な観点で見た時には、新たな市場の開拓や新規プロダクトの開発営業は基本的に専任のメンバーが担当することも多く、役割が異なります。(プロダクトマネジャーやプリセールス担当者が担うケースがほとんどです)

スタートアップ企業の営業活動は、仮説検証サイクルを回すことが強く求められます。これはフィットジャーニーと呼ばれるスタートアップビジネスの特徴から見て取れます。まず、スタートアップビジネスは顧客の課題と特定することから始まり、どのような課題を解決すべきか剪定します(Customer/Problem Fit, CPF)。そして、その課題を解決するために最小単位のプロダクト(Minimum Viable Product, MVP)を持って顧客の課題が解決されるか、その課題解決に顧客はお金を払ってくれるかを検証します(Problem/Solition Fit, PSF)。そして、MVPはプロダクトとしての実現可能性やプライシングを反映して販売可能な状態になります(Solution/Problem Fit, SPF)。プロダクトが販売可能になった時、多くの場合はβ版として市場展開されます。この後、市場で受け入れられて、市場の課題を解決してプロダクト自体も構成や仕様が最終決定した状態をProduct/Market Fit(PMF)と呼び、ここがスタートアップビジネスの成否を分ける再重要な分岐点になります。

スタートアップで活躍できるセールスパーソンになるために

このスタートアップビジネスのフェーズにおいて、営業パーソンがやるべきことは売ることに留まらないことは想像に難しくありません。プロダクト(MVP)が提供可能になった状態で必要なのは、何がプロダクトをPMFに導けるかの顧客フィードバックであり、売上はその活動の中でアーリーアダプターである企業から得た受注によって成り立っているからです。

そして、このフェーズの営業パーソンに求められる働きも当然異なります。つまり、売ることに長けたスーパーセールスパーソンになることではなく、事業開発セールスとしてプロダクトの進化のための検証サイクルを回すことで早くPMFを達成し、早く売上が創出される状態を築くことです。こうなると、顧客の購買意欲を高め、意思決定を促進し、非購買理由を積み上げて契約書にサインをさせるような(transactionalな)営業スタイルはスタートアップフェーズでは求められていません。

実は、この部分に気付くのに時間がかかり、スタートアップ転職時に苦労する営業パーソンが多く存在します(まず、私がそうでした)。成熟した企業からスタートアップに転職して最初にぶち当たる壁がこれで、営業パーソンに求められる働き方、期待リターンの違いを理解することです。また、大企業の中で新規事業開発を取り組む場合やコンソーシアムの形でオープンイノベーションに取り組む場合の営業活動も同様に注意が必要です。スタートアップと違い、母体として成熟企業のリソースがあり、人材もそれらの企業から集まっているとすると、優秀な人材であったとしても競技が違うために能力が発揮できない可能性があります。(という話を最近VCの方と会話しました)

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント