成長する官民連携領域はコンセッションの攻略がカギ。キャッチアップするには何が必要?

1999年のPFI法施行から25年が経過しましたが、これまでのPFI案件数は932件(R3年度末)であり、案件数は低迷しています。

すでに7万件を超える導入実績がある指定管理者制度や、収益施設を誘致することで収益還元が見込めるPark-PFIなどと比べて、スキームの複雑さや手続きの煩雑さなどに戸惑う発注者が多いことが原因と思われます。

そんな中、国が力を入れているのは公共施設等運営事業。通称「コンセッション」です。

令和5年6月に公表されたPPP/PFI推進アクションプランでは、令和4年度から10年間で累計30兆円の事業化目標が掲げられていますが、中でもコンセッションの案件化に向けて様々な試みが見られます。

PFIの一種でありながら、区別して語られることも多いコンセッションという制度。

民間事業者の経営努力による収益向上と公共還元が特徴であり、「稼ぐ公共施設」を生み出す期待の星でもあります。

でも、PFIよりちょっとだけ複雑で癖のあるスキームに、苦戦する自治体が多いのも事実。

今後、官民連携領域でプレゼンスを上げるためには、コンセッションを理解し適切に対応できるかがポイントになってきています。

コンセッションって何?

コンセッションとは、料金徴収をともなう公共施設に「運営権」という物件を設定し、公共が所有権を保持したまま運営権のみ民間に譲渡して収益事業を営んでもらう事業です。

運営権を取得した民間事業者は、原則として独立採算により施設を運営しますが、高い収益が見込める場合は、公共に収益の一部を「運営権対価」として還元することもあります。

例えば福岡空港では、30年間の空港運営権に対して、選定されたコンソーシアムが提案したのは4,460億円という高額の運営権対価でした。

このように、民間の経営ノウハウを活かすことで「稼げる公共施設」を増やし、財政負担の軽減と歳入増加、市民サービスの向上を実現しようというのがコンセッションの狙いです。

難易度の高いコンセッションをクリアするには?

このコンセッション、民間事業者の投資を促進するため「運営権=物件」として流動性を高めたり、民間事業者に料金設定権を付与するなど、さまざまなスキーム上の工夫がみられます。

他方、独立採算による運営が原則であるため、公共側はどこまで民間に自由な裁量を与えるか悩ましく、民間側も需要変動などのリスクを追うこととなります。

官民双方のハードルが高いため、これまでの案件化数は46件(R3現在)と取り組みはなかなか進んでいません。

コンセッション事業数を増やすため、内閣府、国交省、文部科学省などPPP・PFI事業に関わる中央省庁が総力を挙げ、モデル事業などを通じて自治体支援に取り組んできましたが、新規案件の発掘は難航している模様です。

取り組みを進めたい国。なかなか取り組めない自治体。

そのギャップを埋めるための秘策として、令和5年度のPPP/PFIアクションプランで新たに登場したのが「ウォーターPPP」です。

ウォーターPPPの特徴とは?

令和5年度のアクションプランによると、ウォーターPPPについてはこのような記載があります。

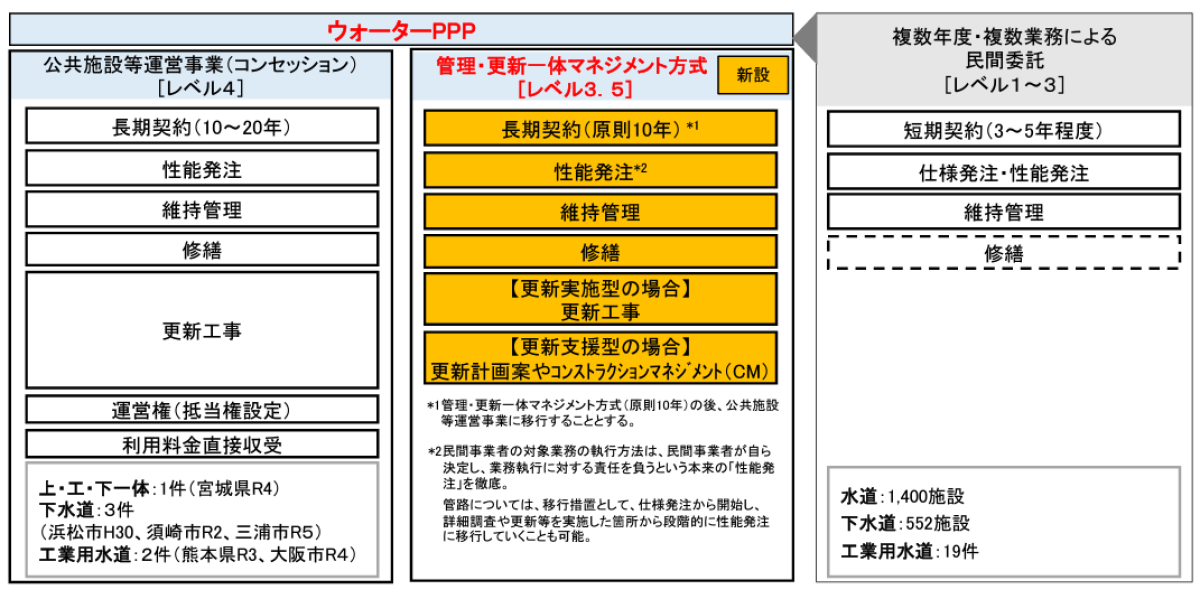

水道、下水道、工業用水道分野において、公共施設等運営事業に段階的に移行するための官民連携方式として、長期契約で管理と更新を一体的にマネジメントする方式(管理・更新一体マネジメント方式))

要件は「①長期契約(原則10年)、②性能発注、③維持管理と更新の一体マネジメント、④プロフィットシェア」

令和13年度までに水道分野で100件、下水道分野で100件の具体化を目指す

出典「PPP/PFI推進アクションプラン (令和5年改定版)」より作成

また、下図を見ると、管理・更新一体マネジメント方式を「レベル3.5」と称し、「レベル1~3」の包括委託と「レベル4」のコンセッションの中間的存在に位置付けていることがわかります。

つまり、これまでに2000件程度事業化してきた「レべル1~3」の水分野のPPPを発展させ、運営権や料金徴収権を除きおおむねコンセッションと同等の仕組みを適用することにより、「レベル4」のコンセッションへの取り組みハードルを下げていく試みです。

また事業開始後にライフサイクルコストが縮減したら、その削減分をプロフィットとして官民でシェアする取り組みも始まります。

このプロフィットシェアは、運営権対価の原資を生み出すような民間事業者の経営努力をいかに引き出すか、という試行錯誤の後が見て取れます。

最近盛り上がりを見せている成果連動型業務委託(PFS:Pay for Success)に通じる部分もありますね。

水分野以外にも広がる可能性

これまでのコンセッション推進は、国が数値目標を掲げて自治体を鼓舞し、モデル事業等で資金を投じてノウハウを蓄積・共有することに主眼がおかれてきました。

しかし、ウォーターPPPの取り組みで見られるように、自治体・民間事業者双方が段階を踏みながら着実に必要なノウハウを身に着けられるよう、現実的なプロセス設計がなされています。

コンセッションの案件数を何としても増やそうという、関連省庁の覚悟が見て取れます。

水分野以外でコンセッション化の効果が期待されているスタジアム・アリーナや美術館などの文教施設についても、「包括委託以上、コンセッション未満」の『レベル3.5』案件の動きが出てくるかもしれません。

このような将来を見据え、まずは簡単な業務委託から実績を作り、包括委託や指定管理にステップアップし、いつでも「レベル3.5」に取り組めるようスキルアップに抜かりない企業も増えていくことでしょう。

まずは一件、案件獲得を目指そう

自治体ビジネスの市場は大きく、なかでも官民連携事業は国を挙げて成長していく領域です。

そして、何より実績と経験がモノをいう世界でもあります。

もし、官民連携事業に関心はあるけど動き出せていないのであれば、まずは今年度、一件でも案件獲得を目指してみてはいかがでしょう。

幸い、7~8月は自治体営業のベストタイミング。毎日、全国のどこかで新しい案件が公募されています。

官民連携を推進する業界団体のサイトで最新情報を見ることができますので、ぜひご活用ください。

例えば日本PFI・PPP協会のトップページにある「新着・更新情報」の充実ぶりは目を見張るものがあります)

手前みそながら、私が経営する合同会社swanでも、毎週金曜日、全国のPPP案件情報や政府の動向をメールマガジンで配信していますので、ご興味ある方はこちらから登録いただけると幸いです。

トップ画像:UnsplashのMichael Dziedzicが撮影した写真

更新の通知を受け取りましょう

投稿したコメント