「技術者こそフロントへ」パナソニックが仕掛けるBtoB変革

パナソニック コネクティッドソリューションズ社 | NewsPicks Brand Design

2018/3/27

一般には家電メーカーとして知られるパナソニックだが、60年以上にわたってBtoBに取り組んできた歴史があり、今では売り上げの7割をBtoBが占める。「トータルインテグレーター」として、産業インフラやサプライチェーンの改革に取り組む同社の“B-Side”をひも解く。

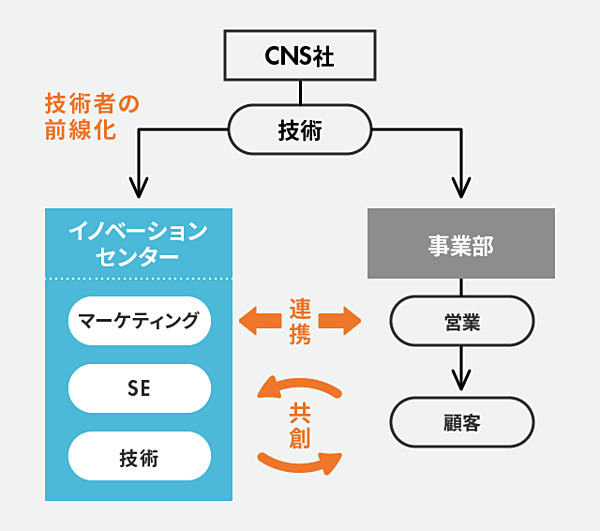

コネクティッドソリューションズ社(以下、CNS社)の組織図をみると、各事業部から独立した組織として、「イノベーションセンター」が置かれている。おもな役割は研究開発だが、それだけではない。ここでの取り組みは、パナソニックのBtoB戦略において大きな意味を持つ。それは「共創」の加速だ。

イノベーションセンターの源流をたどると、コネクティッドソリューションズ社の前身であるAVC社のR&D(研究開発)部門にたどり着く。AVC社はその名の通り「Audio(オーディオ)」「Visual(ビジュアル)」「Communication(コミュニケーション)」を扱っていたカンパニーだ。

その名残で、イノベーションセンターには音や映像、無線、携帯電話などの開発に必要な7つの基盤技術が集まっている。具体的には「画像」「音声」「無線」「技術システムインテグレーション」「セキュア」「デバイス」「端末開発」だ。

以前はそれぞれの事業ごとに研究開発が行われていたが、組織がひとつにまとまったことで、異なる技術が融合したイノベーションが期待されるという。

メガホン型の翻訳機「多言語翻訳サービス メガホンヤク」は、イノベーションセンターが開発したBtoB製品の一例。訪日外国人への案内や非常時の誘導、情報伝達を目的としており、成田空港などで導入されている

さらに、技術開発だけでなく営業やSEの部隊が統合され、パナソニックのテクノロジーを知り尽くした技術者、顧客の課題を肌で知る営業、システムを構築するSEが三位一体となった。

特に、これまでは裏方として働いていた技術者を顧客と接する“最前線”に据えたことが、これまでのR&D部門との大きな違いであり、これからのパナソニックが目指すBtoBの方向性を示すものでもある。

技術者を事業のフロントへ

所長である江坂忠晴氏の言葉を借りると、イノベーションセンターは「技術の前線化による共創の場」だ。同所が目指す“共創”とは、ひとつには、先に述べたような事業部間、職種間で知見を共有し、新しい価値を生み出すこと。

さらには、顧客からもパナソニックだけでは生まれない発想を取り込み、共に革新的なサービスやシステム、技術を創出するという意味合いもある。

顧客との接点は複数ある。顧客訪問、業界展示会やイベントへの出展、ショールームの設置。なかでも力を入れているのが、営業と技術者が参加する「技術交流会」である。

イノベーションセンター開設以来、週に一度のペースで開催。これまでに約250社を招待し、パナソニックが持つテクノロジーや技術を紹介し、意見交換をおこなっている。

ユニークなのは、顧客の要望に応じたり、具体的なソリューションを提案したりするために開催するわけではないということ。この会の目的は、あくまで自社の技術を紹介し、それについてフリーディスカッションすることだ。

「今ある技術を見てもらいながらお話しすることで、お客様も気づいていなかったお困り事が顕在化し、私たちが気づいていなかった技術の活用法が生まれることもある」と江坂氏。それを物語る象徴的な出来事があったという。

「私たちが持つ音声認識技術をお見せしたときの話です。そのお客様はサービス業で、接客の満足度をどのように測るかという課題を抱えていました。一般的に、接客を可視化する技術というとカメラやビーコンを使って店員の動きを追うことが考えられます。

でも、そのお客様は音声認識技術を見たときに、自らの課題と結びつけられた。これで接客時の音声を拾ってよりリアルな動線解析ができないか、と提案されたのです。正直、我々には技術の活用先として思いつくことができないアイデアでした。お客様が、常に課題解決の方法を考えていたからこそ、技術がマッチングしたのでしょう」(江坂氏)

営業と技術者が一体となり、製造拠点である佐賀工場などとも連携。顧客とのやりとりで生まれたアイデアをスピーディに形にする

江坂氏に、共創に必要な能力を尋ねると「人をしっかりと観察できる力」との答えが返ってきた。単純にシステムやテクノロジーだけを見るのではなく、どんな人が、どのように使って、何が便利になるのか。それを想像できなくては新しいサービスを生み出せない。

技術者が営業とタッグを組み、直接顧客と接するようになったことで、もっとも変化したのがこの部分だという。

「技術者はどうしてもテクノロジーファーストになりがちです。それが、営業やお客様と密に接することで、コンセプトファーストへと発想が変わってきました。簡単にいえば、技術が使われる姿、つまり、出口を想像するアプローチが育ってきたと感じています」(江坂氏)

パナソニックのBtoBには、「使う人の視点に立つ」という思想がある。江坂氏はそれを「BtoBtoH」と表現した。BtoBと、ヒューマンのH。「ビジネスの現場にいる人やビジネスを利用する人が、便利に、気持ちよく使える技術」だという。

分散するノウハウを、現場に集める

コンセプトファーストへの発想転換や顧客との共創。これらによって生まれた製品は多岐にわたる。

なかでも、イノベーションセンターの強みが最も表れている製品として技術統括を務める行武剛氏が挙げたのが、「顔認証ゲート」。パスポートの顔写真と実際の顔を照合して本人確認を行うシステムで、すでに羽田空港に導入されているものだ。

「『顔認証ゲート』では、出帰国の手続きをスムーズにするためにふたつのベース技術が使われています。ひとつは顔認識技術。そして、パスポートを読み取るOCR技術です。これらの技術は以前からありましたが、ただ組み合わせただけで形になるわけではありません。ポイントは、お客様が抱える課題に踏み込んだことです」(行武氏)

クリアしなければならなかった課題のひとつは、老若男女、誰もが抵抗なく使えること。そのための工夫として、「顔認証ゲート」はハーフミラーを採用した。顔を識別するためのカメラを、鏡越しに置いたのだ。

「鏡を見るという日常の行為を取り入れることで、カメラを意識することなく顔認証を行えます。一般的なカメラでは、ハーフミラー越しに撮影すると明るさに影響が出て認識精度が落ちるのですが、パナソニックのカメラ技術でその問題を解決しました」(行武氏)

パナソニックのカメラと言えば、BtoCの『LUMIX』が有名だが、実はオリンピック中継などに使われる業務用カメラや防犯カメラでも高いシェアを占めている。その高度なカメラ技術があったからこそ、「鏡に顔を映すだけで本人確認を行う」というユーザビリティが実現したのである。

2017年10月から羽田空港に導入された「顔認証ゲート」。現在は日本人の帰国手続きに使われている

「顔認証ゲート」におけるもうひとつの課題は、省スペース化だ。幅広い身長に対応できるように3台のカメラを使用しているが、普通に設計すると厚みが出てしまう。限られたスペースにできるだけ多くのゲートを設置し、手続きを迅速化するためには、技術とデザインを併せて考える必要があった。

「光学設計技術を活用して薄さを実現しました。従来のR&Dでは、光学系の技術と顔認証技術を手掛ける部隊は分かれており、自分たちの領域だけで完結していました。しかし、イノベーションセンターには両方の技術者がいるので、協力し合ってベースとなる光学設計から行うことができます。

このように、ヨコのつながりが生まれたことが、イノベーションセンターを設けたことによるもっとも大きな変化です。技術者も、製品やサービスを完成させることを意識して、他部門の力を借りるようになったと感じます」(行武氏)

ニーズを掘ってシーズ(種)を生み出す

行武氏はイノベーションセンターの目的を、「お客様と一緒にニーズを掘り起こし、そのニーズを満たすシーズ(種)を生み出すこと」と語る。

そのシーズが、最終的にはサービスや製品につながっていく。土台としてあるのは、これまでパナソニックが培ってきた数々のテクノロジーだ。そのなかには、パナソニックの製品に応用するアイデアが出なかったために、埋もれていた技術も多い。

というのも、従来のR&Dのミッションは、基本的にはシーズとなる基礎技術を開発するところまで。その技術を使ってより良い製品を作るのは、各事業部のプロダクト担当に任されていたからだ。

逆の言い方をすれば、パナソニックの製品に使われない技術は、日の目を見ることがなかった。前出のイノベーションセンター所長・江坂氏は、その状況を「技術が捨てられていた」と強い言葉で表現した。

「所長として赴任した時に、AVC社時代に開発された数々の技術を見て驚きました。なぜ、このような素晴らしい技術をお蔵入りにさせているのだ、と。具体的な製品化への道筋は見えていなかったとしても、その技術自体をお客様に見せると、とても評判がいい。

技術者はこれまでバックオフィスから業務を支えてきた裏方でした。自分たちの技術がどう評価されるのかを実感できる場も限られていた。それが、お客様とじかに触れ合い、共創することで、技術者の新たな自信にもつながっています」(江坂氏)

技術者をバックオフィスからフロントオフィスへ。売り切り型のビジネスから、ソリューションモデルへ。これは、ビジネスの形としても個々の働き方としても、本質的な革新だ。しかし、売り切り型ビジネスが主流だったパナソニックが、そう簡単に方向を転換できるのか。その問いに、江坂氏が興味深い話をしてくれた。

「パナソニックの歴史をさかのぼると、本来がお客様の声を重視するソリューションモデルだったのです。私はSE出身なのですが、新人だった1980年代初頭はコンピューターシステム自体が目新しく、それをどうビジネスに生かせるのか、現場にどんなニーズがあるのかを、誰もわかっていませんでした。

サービスを構築するためにはお客様の会社に入り浸り、場合によっては現場で同行。常にお客様と一緒に行動して、その目で困り事を見つけ出していたことを覚えています。

その後、システムのビジネスモデルがある程度固まってくると、BtoBではお客様が望むものを正確に、早く提供することが求められるようになりました。しかし、IoTなどの革新的な技術が次々と登場する今の時代は、コンピューターが世に出た黎明(れいめい)期に似た雰囲気になってきている気がします。その技術を使って、何ができるのか。私たちとお客様が、再び一緒になって考える必要があると思っています」(江坂氏)

こちらもイノベーションセンター発。透明なガラスが、一瞬にして高画質サイネージに変化する「透明スクリーン」。パナソニックが液晶テレビで培ったバックライトやフィルム技術が応用されている

イノベーションセンターが開設されてから3年、取り組みは徐々に実を結びつつある。特に、コネクティッドソリューションズ社がパナソニックのBtoB戦略の要となってからの1年は、そのスピード感が増している。江坂氏は、「所長ながら、一担当者のような働き方。まるでベンチャー企業のようですよ」と笑う。

パナソニックの歴史は、松下幸之助氏が自宅の1階を工場にして開いた「松下電器製作所」にさかのぼる。社員は、妻と妻の弟の2人。今で言えば、ガレージスタートアップのようなものだろうか。イノベーションセンターの取り組みが、世界的大企業となったパナソニックの原点と重なって見えた。

(取材・文:笹林司、編集:宇野浩志、呉琢磨、撮影:岡村大輔、デザイン:九喜洋介)

パナソニック コネクティッドソリューションズ社 | NewsPicks Brand Design