【小松美羽】“共鳴”しない作品は、誰の心にも届かない

2016/5/7

「異才の思考」第7弾には、現代アーティスト・小松美羽氏が登場する。小松氏は2015年10月、当時30歳で「天地の守護獣」が大英博物館に永久所蔵されたことが話題を呼ぶなど、国内外で活躍。今注目を集めている画家の一人だ。

一見グロテスクな印象も与えるその作風は、人間にとって普遍的な“死生観”をテーマにしている。なぜそうしたテーマを選んだのか、またその作品で伝えたいメッセージとは。

一見グロテスクな印象も与えるその作風は、人間にとって普遍的な“死生観”をテーマにしている。なぜそうしたテーマを選んだのか、またその作品で伝えたいメッセージとは。

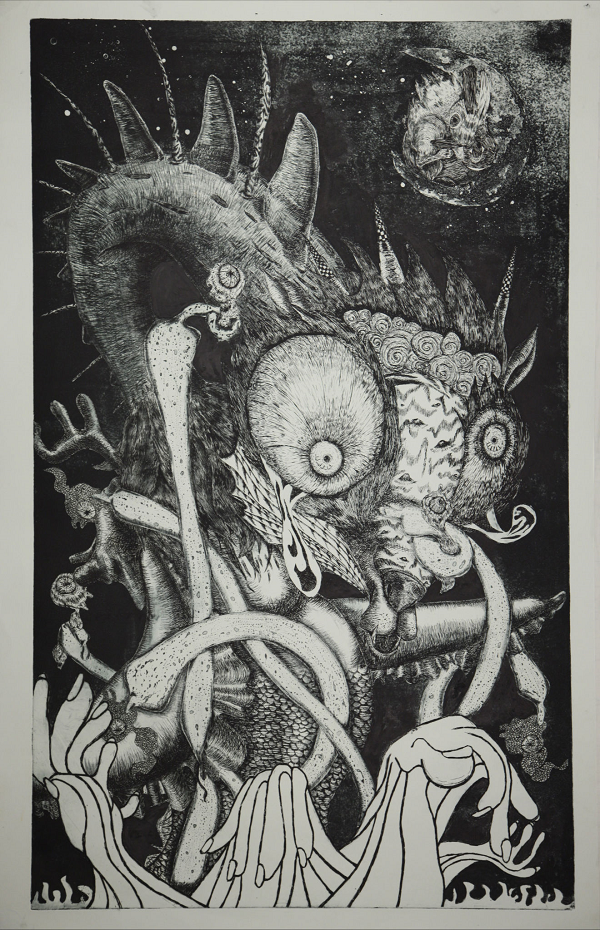

「天地の守護獣」

死を描くことは、希望

──はじめに、画家を目指すようになってきたきっかけから教えてください。

子どもの頃から、「絶対、画家になるために生まれてきたんだ」と思い込んでいたんです。なぜかそれを宿命のように感じていました。

私は長野県出身なのですが、実は美術館や博物館がすごく多いんです。母がよく美術館に連れていってくれる環境で育ったこともあり、作品が展示されることを「カッコいいな」と思うようになりました。小さいときに、「私も作品が飾られる画家になるんだ」とノートに書いています。本当に、勘違いだけで突き進んできた感じです。

美術予備校に入学してから挫折する子も多いんですけれど、私は絵を描けることが本当に楽しかったんです。

美大を受験したときも、合格発表を見るまでもなく「受かっている」と思うような子でしたから(笑)。

ただ、画家になると考えたときに、「本当に美大でいいのかな」とは悩みました。大学の農学部のほうが良いんじゃないかと。

子どもの頃からウサギやカメを飼っていたこともあって、動物の絵を描くことが好きでした。そこで、もっと動物と触れ合ったり、研究したりできる環境のほうが、自分の絵に深みが出るかもしれないなと思ったんです。

小松美羽(こまつ・みわ)

1984年生まれ。長野県出身。女子美術大学短期大学部卒業。銅版画。ペイント画などを手がけるほか、有田焼や着物などの異分野との共作も行う。2013年に出雲大社へ絵画「新・風土記」を奉納。2015年、大英博物館に「天地の守護獣」が所蔵、展示される。

1984年生まれ。長野県出身。女子美術大学短期大学部卒業。銅版画。ペイント画などを手がけるほか、有田焼や着物などの異分野との共作も行う。2013年に出雲大社へ絵画「新・風土記」を奉納。2015年、大英博物館に「天地の守護獣」が所蔵、展示される。

──いざ美大に入学してみていかがでしたか。

絵の表現や技術の一つひとつが新鮮で、学ぶことが楽しくて仕方なかったですね。

こんな言い方をすると、すごく上から目線みたいですけれど、ほかの子よりも劣っていると思うこともなく、本当に好きなようにやってきました。

銅版画と出会ったのも美大のときです。私が理想だと追い求めていた“線”はこれだと思ったんです。そこで完成させた作品も、大学の優秀作品賞などに選んでいただけました。

2005年度女子美術大学優秀作品賞「生死」

──当時から、小松さんの主題である「死生観」が描かれています。

世の中は決して平等ではないですけれど、生きること、死ぬことだけは平等だと思うんです。それは、人間も動物も同じ。子どもの頃に飼っていた動物たちが死んだとき、自然とそう思うようになりました。

そして19歳のとき、大好きだった祖父が亡くなるところを目の当たりにしました。

目からスーッと魂が抜けていくところを見たんです。祖父の目も、かわいがっていた動物が死んだときの目も、同じように重なる感じがしました。

そのとき、不謹慎かもしれないけれど、「祖父は、亡くなる瞬間も私に絵の題材をくれたんだ」と思って、すごくうれしくなったんです。

死を描くことは、希望なんじゃないか。

目に見えない祖父の魂の存在を感じたとき、そう考えるようになったんです。死んでも、魂はずっと旅を続けるんだろうなって。

それが、私にとって革命的な出来事になって、最初の代表作「四十九日」が生まれたんです。

「四十九日」

評価されない日々

──しかし、卒業後は、美術の世界で作品がなかなか理解されなかったそうですね。

自分の作品を美術の関係者に見せても「気持ちが悪い」「絶対に売れない」と言われて、全然ダメでした。「何で認められないんだろう」と思いながらも、どこが悪いのかがわからなかったんです。それが初めての挫折かもしれません。

──評価されない日々に対して、どう向き合っていたんですか。

お酒をたくさん飲んでいましたね(笑)。あとは神社に行って神頼み。私自身、「ダメ人生だな」と、わかってはいたんですけれど。

画家になるというと、公募展に出したり、企画画廊の取り扱い作家になったり、大学で研究室を持ったりする道もありますけれど、結局どの道も選びませんでした。自分でおカネを払って、貸画廊で展覧会を開くこともしませんでした。友達や知り合いしか集まらない中で作品を展示して褒め合うのは、何か違うと思ったんです。

そんなとき、友達が恵比寿にバーを開店したという話を聞いて、私の絵を飾ってもらったんです。恵比寿だったらお客さんがたくさん来るという下心もあったんですが(笑)。

その絵を、お客さんとしてきていた今のプロデューサーさんが気に入ってくれたことが、転機になりました。

現在、小松をプロデュースしているのが「風土」の高橋紀成氏だ。高橋氏は偶然目にした小松の絵を見て一目で気に入ったと語る。

「私は当時42歳で、厄年を迎えていました。さらに、その年は身近な人が何人も亡くなっていた。生死について考えることが増えていたときに、ちょうど店に飾られた絵を見たんです。『この画家は、どうしてこんな絵を描いているのだろう』。話を聞きたいと思いました」

小松作品のメインテーマである“死生観”が、偶然結びついた瞬間だった。「まだ駆け出しの画家だとは思わなかった」と語る高橋氏。食事をしながら、小松の絵にかける思いに、じっと耳を傾けた。

「最初、小松に何が食べたいかと聞いたら『大根』と一言。変わったやつだなと思いましたよ(笑)。仕方ないから、おでん屋に連れて行って朝まで語り合ったのを覚えています。結局、小松美羽という画家は良くわからなかった。わからないということが、わかりました(笑)」

しかし、「純粋に画家を目指して生きているその“品性”と、誰もが否定できない生と死という普遍性を持つテーマに取り組んでいる姿に魅力を感じた」ため、「阿久悠トリビュートアルバム『Bad Friends』のジャケットと挿絵を募集しているから描いてみないか」と伝えた。ちょうど、作品を手がけるクリエイターを探していた。

応募締め切りまで1週間足らず。何人ものクリエイターの中から小松の絵が採用されたことが、ターニングポイントになった。

「私は当時42歳で、厄年を迎えていました。さらに、その年は身近な人が何人も亡くなっていた。生死について考えることが増えていたときに、ちょうど店に飾られた絵を見たんです。『この画家は、どうしてこんな絵を描いているのだろう』。話を聞きたいと思いました」

小松作品のメインテーマである“死生観”が、偶然結びついた瞬間だった。「まだ駆け出しの画家だとは思わなかった」と語る高橋氏。食事をしながら、小松の絵にかける思いに、じっと耳を傾けた。

「最初、小松に何が食べたいかと聞いたら『大根』と一言。変わったやつだなと思いましたよ(笑)。仕方ないから、おでん屋に連れて行って朝まで語り合ったのを覚えています。結局、小松美羽という画家は良くわからなかった。わからないということが、わかりました(笑)」

しかし、「純粋に画家を目指して生きているその“品性”と、誰もが否定できない生と死という普遍性を持つテーマに取り組んでいる姿に魅力を感じた」ため、「阿久悠トリビュートアルバム『Bad Friends』のジャケットと挿絵を募集しているから描いてみないか」と伝えた。ちょうど、作品を手がけるクリエイターを探していた。

応募締め切りまで1週間足らず。何人ものクリエイターの中から小松の絵が採用されたことが、ターニングポイントになった。

──高橋さんに出会って作品に対する取り組み方は変わりましたか。

それまでは作品に対する姿勢が内側に向いていたんですけれど、とにかくいろんなものを見て、いろんな人と出会って、「生きざまを感じろ」と言われたことで、どんどん世界が広がったと思います。

逃げていた自分に向き合う

──2011年からは、これまでの銅版画ではなくペイント画にも取り組むようになりました。

ニューヨークのアート合宿に参加したことがきっかけになって、作品の受け止め方に大きな違いがあることがわかりました。

日本と海外では評価される絵のタイプが違うんです。私の場合だと、日本では比較的小さな作品が好まれますが、世界では大きい作品のほうが評価されます。それに、銅版画は何枚も刷ることができますが、ペイント画は一点物。

日本だけでなく世界を見たときに、新しい取り組みをする必要があると感じました。

ライブペインティングを行う小松美羽氏。

──これまでの作風にこだわり続けるという選択肢もあったと思います。

挑戦していくときに、こだわることも大事ですけれど、それだけだと独りよがりになります。世界中の人に、もっと作品が伝わる方法があるのなら、それを選べばいいと気づいたんです。

なんでペイント画をやらなかったかといえば、苦手だったから。

いろんなことに挑戦すると言っておきながら、逃げていたんです。もちろん銅版画の表現は好きだったけれど、楽をしていただけでもありました。

自分一人で気持ち良くなっていただけ。マスターベーションに近かったんです。

私の絵に足りていなかったのは“共鳴”。大学卒業後、「人に見せても理解されない」と言っていましたが、自分のことしか考えていないから当たり前だったんですよね。

人との出会いからも逃げていて、内面だけに向かっていた。だから以前は、テーマである死生観も、生よりも死の色合いが強かった。

そんな逃げの姿勢に、きちんと向き合う作業の中で、作品に明るさと“生”が浮かび上がってきたんです。

「天翔龍」

*後編へつづく。

(プロフィール写真:是枝右恭、写真提供:風土)

輝いている人には違う景色が見えている

異才の思考

- 【中村佑介】イラストレーターに才能はいらない

- 【中村佑介】もっとメジャーに、もっと大衆的に

- 【吉田尚記】セカンドメッセージが仕事を呼び込む

- 【吉田尚記】没頭力が、自分の可能性を切り開く

- 【ヨッピー】バズる企画の方程式は、広さと深さと距離感

- 【ヨッピー】テレビや雑誌の人間に、企画で負ける気はしない

- 【想田和弘】日本社会にはびこる「台本至上主義」の陥穽

- 【田亀源五郎】当たり前を疑ってみよう──ゲイアートの巨匠が描くドラマ

- 【竹内健】変わり続けることが、激動の時代を生き抜く術

- 【小松美羽】“共鳴”しない作品は、誰の心にも届かない

- 【小松美羽】日本人ではなく“地球人”として世界と向き合いたい

- 【資生堂・原田忠】美のスペシャリストが生み出す、革新的な表現

- 【資生堂・原田忠】業界の枠を超えた挑戦が新たな価値を創造する

- 【溝口敦】暴力団、新興宗教……タブーにこそマーケットがある

- 【大塚明夫×小島秀夫】ユーザーのことだけを考えて、楽しみ続ける

- 【小島秀夫×大塚明夫】自分の生き方を、どれだけ仕事に残せるか