スマホという“コンビニ”に置かれた、新しい漫画雑誌

ベテラン編集者とIT企業のコラボが生んだ「マンガボックス」

2015/2/11

右肩下がりが続くコミック誌。それに取って代わるようにしてシェアを伸ばしてきたのが電子コミックだ。すでにサービス乱立し、市場は過熱感を帯びている。そんな中、シェアを急激に伸ばす3つのマンガアプリがある。本連載では各サービスを取材、5日連続でアプリマンガの最前線を追う。comicoに続いて紹介するのは、ベテラン編集者が編集長を務めるマンガボックスだ。

第1回:IT企業と出版社が火花。マンガアプリを制するのは誰だ

第2回:“編集未経験チーム”が発掘した「comico」という金脈

マンガアプリの中で、comicoに次いでダウンロード数が多いのが、マンガボックスだ。2013年12月のリリースから、3カ月で300万ダウンロードを突破し、1年後の2014年12月には700万ダウンロードを超えた。WAU(1週間に1度アプリを利用するユーザー数)は約150万で、ダウンロード数の約2割に達する。最近ではアプリ内広告も好調で、マンガアプリの新しい境地を切り開こうとしている。

マンガボックスの運営母体はIT企業のディー・エヌ・エー(DeNA)。注目すべきは、編集部がDeNAの社員ではなく、外部から招聘(しょうへい)した編集者によって構成される点だ。この点が、あえて素人編集者によって運営するcomicoとの大きな違いと言える。

マンガボックスで編集長を務めるのは、マンガ編集者として講談社に入社した後、『金田一少年の事件簿』『神の雫』といった人気マンガの原作者を務め、小説家という側面も持つ樹林伸氏だ。

「全部ボツですよ」から始まったチーム作り

2012年半ば頃から、樹林氏のもとには電子媒体でマンガを立ち上げたいという依頼がたびたび舞い込んでいた。しかし樹林氏は、それをすべて断った。マンガを新しく立ち上げるには、時間も資金もかかることが分かっていたからだ。

そんな樹林氏が、DeNAによるマンガアプリ立ち上げに協力した理由は、「無料公開」という基本戦略に興味を持ったからだ。

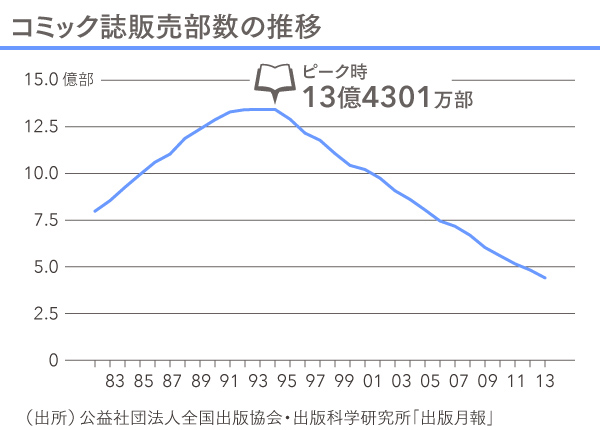

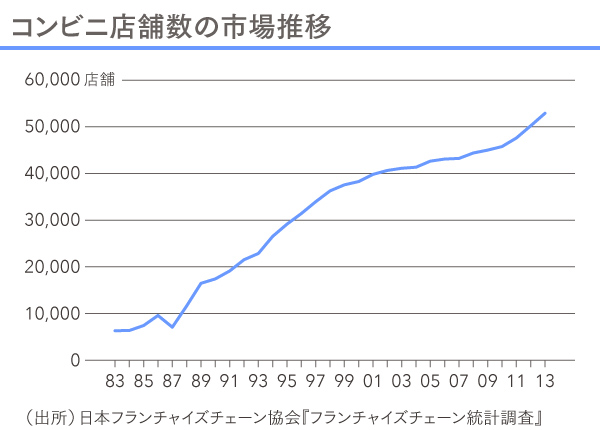

樹林氏は「マンガが新しい読者を失っているのは、マンガ雑誌の立ち読みがなくなったからだ」と主張する。90年代の“マンガ雑誌全盛期”と、コンビニの店舗数拡大には相関があるというのが樹林氏の持論だ。立ち読みによってライトユーザーが増え、その中からマンガファンを生むサイクルが、マンガ発展を支えたという。しかし、ある時期から立ち読みに規制がかかる。ライトユーザーが切り捨てられていく状況に、樹林氏は危機感を抱き始めた。

そして時代はスマートフォン(スマホ)全盛期。ここに来て樹林氏は「逆にスマホをコンビニと捉えれば、そこにマンガのコーナーを作ってやればいいんじゃないか」と思うようになった。無料公開でマンガを掲載するというDeNAの基本戦略は、樹林氏が抱いていた問題関心と極めて近かった。

そうは言ったものの、マンガの難しさを誰よりも分かっていた樹林氏。2012年末、DeNA社長の守安氏らが持ってきた企画書には「全部ボツですよ」と言ったという。連載を依頼する作家の選定、リリースまでの時間、どれをとっても現実的な案とは思えなかったからだ。すべてにバツを付けた上で、「それでもいいならやりますよ」と伝えたところ、DeNA側が快諾、マンガアプリ開発が始動した。

最初に考えたのは、編集部の存在だ。ゼロからマンガを作るには、新人を育成する必要がある。新人を育成するには、編集者がいる。そして、編集者を集めるには自前だけでは限界がある。そう考えた樹林氏が最初に取り組んだのは、最大手の講談社・小学館とDeNAをつなぐことだった。1年かけて両社を口説き、コンテンツと同時に編集者を集めていった。

アプリ開発はDeNAのエンジニアが担当し、急ピッチで準備を進めた。そして、comicoリリースから遅れること2カ月後の2013年12月、マンガボックスがリリースされた。

「1年で立ち上げられたのが奇跡ですよ。マンガ誌の別冊ひとつ作るのでも、1年はかかるんだから」

マンガ雑誌もマンガアプリも、「いわばデパート」

アプリの作りとしては、「雑誌を読んでいる感じ」を出すことを目指したという。「マンガに触れたことがない人よりも、かつてマンガに親しんでいた読者の方がリーチしやすいと考えていた。そこに“刺さる”デザインを作れたと思う」とユーザーインターフェースには自信を見せる。

面白いことに、読者層は当初の想定より若かったという。当初予想していた30代ではなく20代が現在のメインの読者だ。雑誌で言えば、青年誌ではなく少年誌に近いと言えよう。男女比率で見ると、およそ6〜7割が男性となっている。海外展開も進み、繁体字中国語版・英語版も配信されている。

コンテンツの内容は恋愛物からサスペンス物まで多種多様だ。描き下ろしに加え、『高遠少年の事件簿』といった人気作品のスピンオフ、『寄生獣』といった過去作品の試し読みもある。「マンガボックスインディーズ」として、comicoの「チャレンジ作品」同様、誰でも作品投稿できる機能もある。

読者層が少年誌に近いとは言え、表現には過激なものも含まれる。人気作品『穴殺人』では、自主規制でモザイクをかけている。「表現は、どうしても刺激の強いものにいってしまいがち」と語る樹林氏だが、まずはコンテンツ全体の質を高めることを目指している。そして、コンテンツの質と同じくらい重要なのが、アプリ内の回遊性だという。

「雑誌はいわばデパート。そこに来てくれる目的は何でもいい。デパートって、最上階の催事場にある目玉のイベントで人を呼び、エスカレーターで移動する間に、何かを買ってくれることを狙っていますよね。マンガ雑誌も一緒で、その点はアプリも変わりません」

データ化しにくい“読者の声”を探す

雑誌と同じ体験を目指し、同じ狙いを持たせたアプリ。では、紙の雑誌と異なる点はどこにあるのか?

一番大きな違いは、編集者と読者の関係だろう。どのマンガがどれだけ読まれたか、どこで読むのを止めたか、紙とは異なりすべてがデータによって可視化される。こうしたデジタルならではの特徴について樹林氏は、その重要性を認識しつつも、同時にその限界を指摘する。

「データって生の声のように見えるけど、そうじゃないこともある。雑誌のはがきで見られたような、“読む動機”の強弱はデータ化しにくいんです」

例として樹林氏が挙げたのが、ファン層の偏り。1000人がまあまあ面白いと思っているマンガと、300人が大ファンで700人がつまらないと思っているマンガがあった場合、どちらが多くの売上をもたらすだろうか? 単純な読者数は前者の方が多くても、単行本は300人のファンがいる後者の方が売れるかもしれない。

このように、「データ化できない“読者の声”」が、マネタイズを考える上で重要だと指摘する。今後は、コメント機能の拡充などを図っていくという。

マンガはまだまだ進化する可能性がある

現在のマンガボックスのビジネスモデルは、単行本の販売と広告が柱だ。人気連載『恋と嘘』をはじめ、多くの作品が単行本化されている。最近は広告も順調だ。ただ、樹林氏は「でかいヒットが欲しい」と語る。

「でかいヒットが出れば、IP展開含め、すべての投資を回収できる。そして、でかいヒットを作るには、年単位で考える必要がある。簡単にはいかないけれど、内部留保もたくさんあるDeNAであれば耐えられると思う」

収益化はこれからのフェーズで、現在は「まだ投資段階」だという。まずはコンテンツの質を高めることに注力していく。

最後に樹林氏は、コンテンツの見せ方という点で、「マンガにはまだ進化する可能性が残されている」と述べる。そのひとつが、動くマンガだ。このコンテンツのポイントは、マンガ家が動かしているわけではなく、エンジニアが技術的な仕掛けを施している点だ。さらに、動くマンガについて樹林氏は、新しい構想を考えていることも明らかにした。

「動画って、今ほとんどスマホを横にして見ているじゃないですか。縦にしてもいいんじゃないの?」

スマホ時代の新しいコンテンツの見せ方を求め、編集者とエンジニアが作る“ハイブリッドチーム”の模索は続いていく。

(撮影:福田俊介)