2022/3/15

「大企業×東大の最先端技術」で日本のユニコーンベンチャーを量産する

Utokyo IPC | NewsPicks Brand Design

日本の技術革新に対する取り組みは世界に後れを取っている。この現状を打破するために「東大×大企業によるスタートアップ創出」を行うのが東大IPCだ。

豊富な既存アセットおよび高い社会的信頼性を備える大企業と、最先端技術を生み出す大学が連携する仕組みを作ることができれば、通常ではハードルの高い、社会インフラを構築するスタートアップを生み出すことも夢ではない。

では今、東大IPCは企業とどんなことに取り組んでいるのか。GAFAMを生み出した米国とは異なる、日本の現状に即した次世代ユニコーンベンチャーの作り方とは。

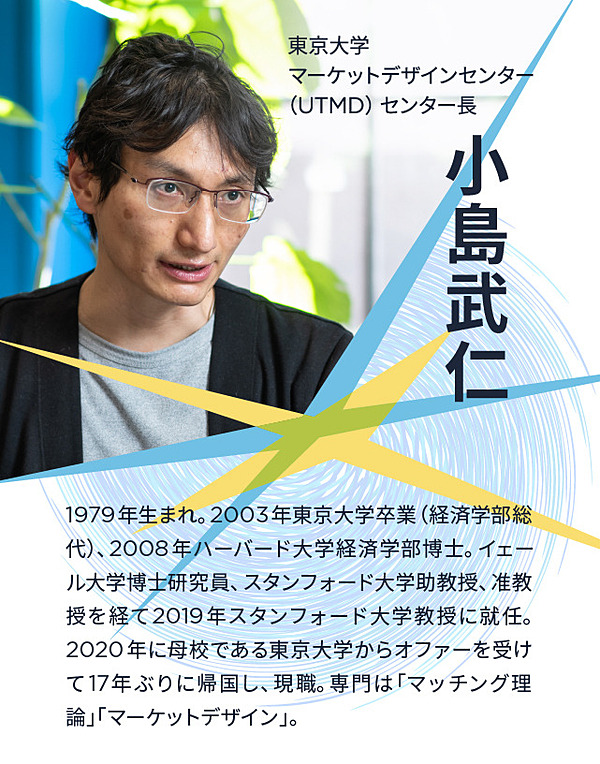

東大IPCの古川圭祐マネージャーと、東大IPCから出資を受けたトレードワルツ取締役CEO室長の染谷悟氏、同社顧問(アドバイザリーボード)で東大がスタンフォード大学から招聘した小島武仁教授を迎え、「東大×大企業によるスタートアップ創出」の未来を考える。

豊富な既存アセットおよび高い社会的信頼性を備える大企業と、最先端技術を生み出す大学が連携する仕組みを作ることができれば、通常ではハードルの高い、社会インフラを構築するスタートアップを生み出すことも夢ではない。

では今、東大IPCは企業とどんなことに取り組んでいるのか。GAFAMを生み出した米国とは異なる、日本の現状に即した次世代ユニコーンベンチャーの作り方とは。

東大IPCの古川圭祐マネージャーと、東大IPCから出資を受けたトレードワルツ取締役CEO室長の染谷悟氏、同社顧問(アドバイザリーボード)で東大がスタンフォード大学から招聘した小島武仁教授を迎え、「東大×大企業によるスタートアップ創出」の未来を考える。

なぜ「大企業発の新規事業」は社内に埋もれてしまうのか

今、日本が抱える喫緊の課題は「イノベーションの創出」だ。

NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)が作成した『オープンイノベーション白書 第3版』を見ても、国別イノベーションランキングでトップ10入りできない状況が続いている。

イノベーション創出において特に課題があるのがIT分野。国別ユニコーン企業数でトップを走るアメリカが200社を超えるのに対し、日本はわずか3社。国際的な競争力を失っているのが現状だ。

そうした課題を解決するために、東京大学の子会社として設立されたのが、東京大学協創プラットフォーム開発株式会社(以下、東大IPC)だ。

これまで東大IPCは、協創1号ファンド(250億円)の運営により、「東大関連ベンチャー」の育成・支援を行ってきた。学内の研究成果を活用できるよう、起業に適した環境を整備するのが主な活動だ。

今、同社はその取り組みを学外に広げようとしている。

その一端が、2020年に設立した投資ファンド「オープンイノベーション推進1号投資事業有限責任組合(以下、AOI1号ファンド)」だ。AOI1号ファンドは東京大学と民間企業等11社の出資によって組成され、運用額は256億円に達する。

「AOI1号ファンドでは、これまで東大と関係のなかった企業が東大を中心にアカデミアの研究成果を活用できるような、いわば『東大“着”スタートアップ』を増やす仕組み作りを積極的に行っています」

こう語るのは東大IPCの投資担当マネージャー、古川圭祐氏だ。

AOI1号ファンド最大の目的は、「大企業からのスタートアップ創出」。ここに焦点を置くファンドとしてAOI1号ファンドは国内最大級の規模を誇る。

国内市場の成熟や新たなテクノロジーがビジネスにクリティカルな変化をもたらす昨今、すでに強固な事業基盤を持つ大手企業でも、新規事業開発が活発になっている。目的は、次世代に向けた新たな収益創出だ。

しかし、人的リソースや優れた技術があっても、スタートアップのようなスピード感のある意思決定ができない、柔軟な人事制度を作れない、外部資金を活用できないといった理由から社内で埋もれてしまうケースも多い。

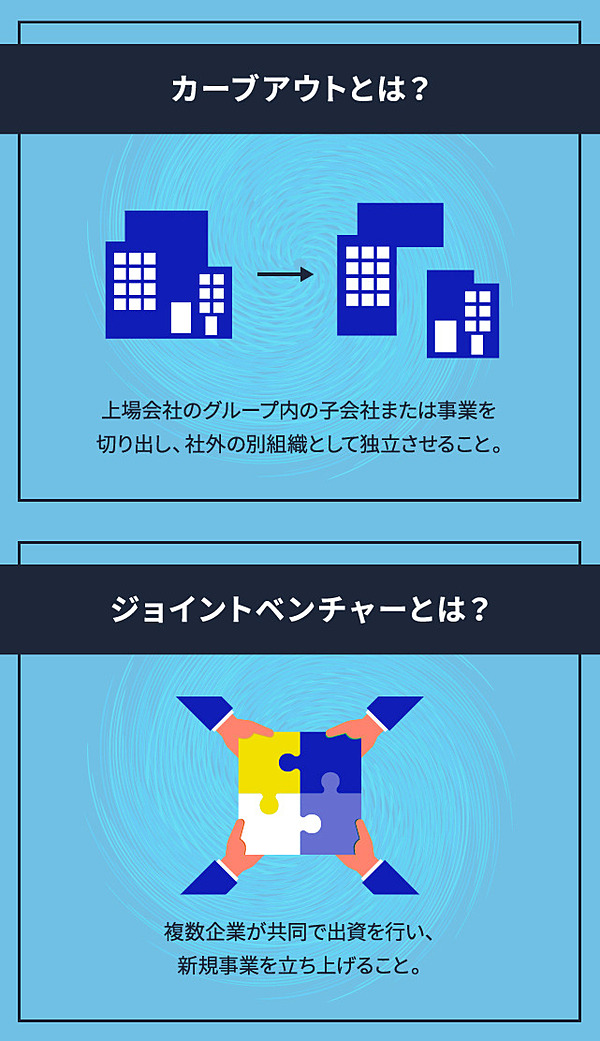

そこで「ジョイントベンチャー(JV)」や「カーブアウト」といった手法が有効になる。

有望な新規事業を大企業から切り出し、そこに東大の技術・知見、東大IPCがベンチャーの育成・支援で培ってきたノウハウ、事業経験者をはじめとした多様な人材を組み合わせる。

そうして、企業と共に新規事業を育てていくのが、東大IPC流の「大企業からのスタートアップ創出」だ。

“飛び級”で5億円の出資を受けたトレードワルツ

AOI1号ファンドによるスタートアップ創出支援の代表例が、ブロックチェーンを活用した「貿易DX」に取り組むトレードワルツだ。

同社は2020年11月、NTTデータの新事業を切り出す形で事業を開始したJVで、21年8月にAOI1号ファンドから5億円の出資を受け、独立したベンチャーとしての成長を開始している。

このきっかけとなったのが、東大IPCが主催する起業支援プログラム「1stRound」への参加だった。

1stRoundの審査に通れば、株式を取らずに最大1000万円の資金支援や東大IPCによる手厚いハンズオンが得られるが、トレードワルツはいわば“飛び級”だ。

「トレードワルツの取り組みを知り、東大IPC内でも『現時点でも間違いなく投資案件だ』という結論に。

そこで、一足飛びにAOI1号ファンドから出資し、我々は同社のリード投資家として参加する判断をしました。結果的には貿易業界の大手9社と東大がタッグを組んだ巨大なプロジェクトとなりました」(古川氏)

トレードワルツにとっても喜ばしい展開だが、母体のNTTデータに加え、貿易業界のステークホルダーからもバックアップがあるトレードワルツにとって、起業家支援プログラムへの参加は、いささか規模感が小さく見える。

しかし、それでもあえて応募した理由について、トレードワルツ取締役の染谷悟氏は「トレードワルツに集まったデータを上手く“調理”してもらうために、東大の優秀な先生や学生の方から知識をお借りしたいと考えました」と語る。

トレードワルツのビジネスの中核は、貿易プラットフォーム「TradeWaltz」を通じた貿易実務のデジタル化だ。

紙ベースで行われていた事務手続きがデジタルに移行することで、業務効率の改善が見込まれる。そして、利用が進むにつれ、日本中の貿易に関するさまざまなデータがTradeWaltzに集まってくる。

“調理”したいのはまさにこのデータだ。

「デジタル化によって得られた貿易データをAmazonのように活用すれば、今までになかった貿易最適化サービスなど、日本国内に新しいマーケットを生み出すことも夢ではないと思っています」(染谷氏)

トレードワルツは「効率化」を入り口に、データ活用で貿易の未来を作ろうとしているのだ。

東大×トレードワルツのタッグが国際物流を救う

トレードワルツ運営の貿易コンソーシアム100社が持つ「産業知見」、デジタル施策実施の支援者としてのNTTデータのブロックチェーン技術、システム開発力を併せ持つトレードワルツの技術力、そこに「アカデミアの知見」が入れば、グローバル規模の貿易プラットフォームへと成長することも夢ではない。

そこへの期待感は、ベンチャー投資を行う東大IPCも同じだ。出資以外にも何か成長の起爆剤になる施策はないか。検討の結果、白羽の矢が立ったのが、東京大学マーケットデザインセンター長の小島武仁教授だ。

小島教授は2021年より、トレードワルツのアドバイザリーボードへ着任している。

「国際物流は私の専門ではないので、当初は『なぜ私が』と疑問に思っていました。しかし、議論を交わしていくうちに、貿易の課題と私の研究分野である『マッチング』は通底していることがわかったのです」(小島教授)

小島教授がトレードワルツに参画したことで、混乱した国際物流を正常化する取り組みについての議論が一気に加速した。

現在、国際物流の領域では、主要港湾における運航スケジュールの遅延、欠航などが常態化しており、改善の見通しも立たない状況だ。

加えて、コンテナ輸送価格が通常の10倍以上に値上がりした路線もあり、プレミアム料金での優先予約や、一部、法外な価格での売り込みに応じざるを得ない事例も散見されている。

こうした国際物流の混乱は、新型コロナウイルスによる輸送需要の急増や、ウイルス感染による各国の港湾作業員、乗組員の欠勤などに端を発する。

istock/Delpixart

コロナ禍の初期段階では、現場の混乱も各地の港単位で抑えこめていた。しかし、ウイルスの流行が長引いたことで混乱が慢性化。それにより現場レベルのわずかなズレが徐々に国際的な物流網へと波及し、混乱が引き起こされたのだ。

「この課題を解決するために、我々が着目したのが『コンテナ船における空きスペース』です。

荷主と物流業者の効率的なマッチングによってコンテナ船の空きスペースを可視化し、輸送効率を向上させることができれば、国際物流の混乱を解決に導けると考えています」(染谷氏)

アカデミアの叡智が議論に風穴を開けた

物流業者では伝統的に、自社の船舶に存在する空きスペースを公開しない。

これには2つの理由があり、1つは空きスペースを公開すると、値切り交渉の材料にされてしまうという懸念。

2つめは、仮に空きスペースがあったとしても「劇薬の隣に食料はNG」というように、国際海上危険物規則で定められる積載に関する条件や、安全に運航するために、船社が独自の積載ルールを設けていることなどから、一括での公開が難しいためだ。

つまり、荷主がコンテナ船の空きスペースを使うためには、船会社や物流業者に直接問い合わせるしか方法がなく、これが輸送の効率化を妨げる要因となっている。

「仮に荷主や物流業者の属性を単純化できるなら、オークション理論を応用して、参加者全体の利益が最大になる仕組みを提示することは可能です。

しかし、実際の現場の事情も含めたモデル化となるとそう単純ではない。それをトレードワルツのみなさんから教えていただいて、理論に反映しているような状況ですね」(小島教授)

トレードワルツでは小島教授のアドバイザリーボード就任前から、貿易に関わるあらゆるステークホルダーとこの課題を解決するための意見交換を行ってきた。しかし、現場サイドの視点が強いために、議論が硬直することもあったという。

そこに小島教授がゼロベースで新しい理論をぶつけ、議論がより上のステージへと進む。これこそ、東大IPCが意図する「アカデミアの知見×ビジネス」の理想形だ。

「小島教授が提示する理論に、我々が現場視点の修正を入れ、また小島教授に意見をもらう……といった形で、仮説をブラッシュアップするスピードが加速しました。おかげで、現場視点だけでは得られなかった解決の糸口も見えています。

議論の積み重ねによって、コンテナ船の空きスペースを解消する技術を事業化し、混乱している世界の物流を5%、10%でも改善していきたいですね」(染谷氏)

トレードワルツの事例のように、企業とアカデミアが融合し、ビジネスを展開できるケースはまだまだ少ない。東大IPCにとっても挑戦的な試みではあったが、古川氏は「理想的なモデルケースとなった」と語る。

「今後、我々は大企業からのスタートアップ創出支援に注力していきますが、今回の事例は次世代に受け継いでいきたい『アカデミアと企業の理想的なマッチング』の好例です。

そして2021年6月には、内閣府の規制改革推進会議で同社が要望を挙げていた「船荷証券の電子化」に伴う法整備が答申されるなど、政府によるバックアップも本格化しました。

こうした産官学の連携で社会を変革するような事例が増えれば、研究や事業に長期的な目線で投資する意義も理解され、そこから新しいビジネスが生まれる可能性も高まる。

私たち東大IPCは東大の投資会社という強みを活かし、東大をはじめとした日本のアカデミアで生まれた技術や知見を世界で戦えるビジネスへ育てていく責務があります」(古川氏)

今後、東大IPCによって大企業の新規事業にアカデミアの知見がさらに活用されれば、日本国内のイノベーション創出は加速していくだろう。

ユニコーンベンチャーが日本の大企業から量産される日も、そう遠くないのかもしれない。

写真:小池彩子

デザイン:小鈴キリカ

編集:中野佑也、大高志帆

デザイン:小鈴キリカ

編集:中野佑也、大高志帆

Utokyo IPC | NewsPicks Brand Design