2021/1/27

組織を成長させるのは、「狂気」だ。2030年のカルチャー戦略

NewsPicks Brand Design editor

コロナ禍で、働き方の常識は激変した。リモートワークの普及で「オフィス不要論」がささやかれたり、逆に非対面でのチームビルディングの難しさが露呈したりと、ワークプレイスのあり方をめぐる議論は、まさに混迷を極めている。

つい近視眼的に語られがちな、ワークプレイス論。しかし目まぐるしく状況が変わる今こそ、10年先の未来を見据えた大局的な議論が必要ではないか。

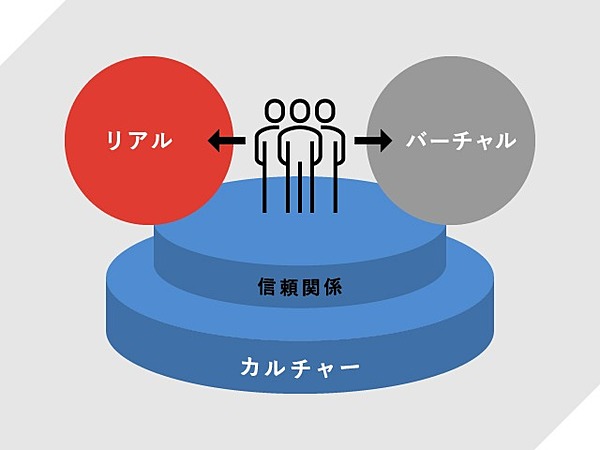

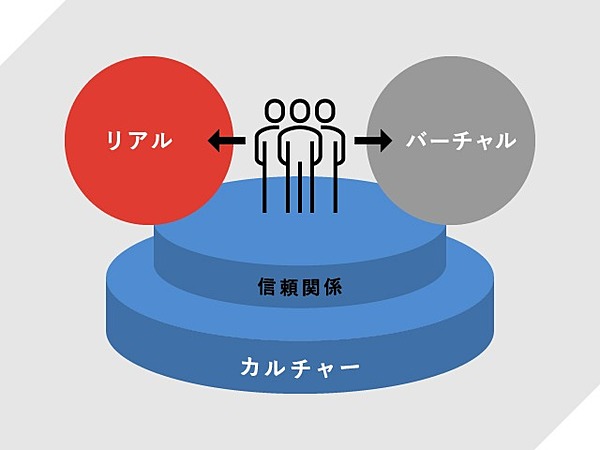

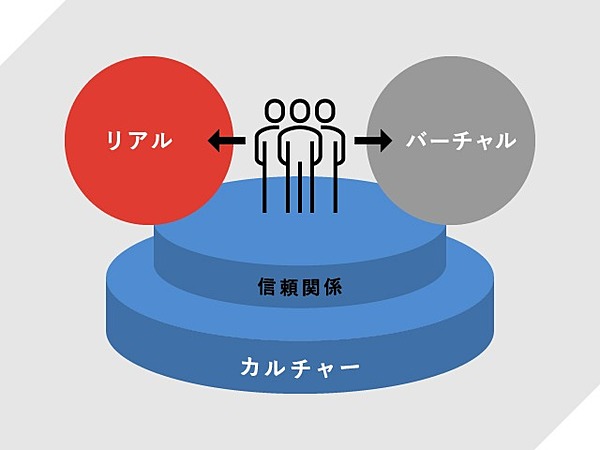

そこでこの3本連載では、10年後のワークプレイスの姿を徹底議論。「リアル」「バーチャル」「カルチャー」の3つの層に分けて、より大きな価値を生めるワークプレイス作りに求められる視点を読み解いていく。

ワークプレイスを、リアル、バーチャル、カルチャーの3つの層で表した図。これからのワークプレイスは、リアルな場とバーチャルな場へと二層化し、トラスト(信頼)がその場の活動の根源となる。これらが効果的に機能することが企業のカルチャーを創り出し、企業のより大きな価値創出につながる。

連載3本目の今回は、組織カルチャーの側面に焦点を当てる。個人の自由度が増していく中で、組織として同じ価値観を共有し、連帯感を強めるにはどうすればいいのか。

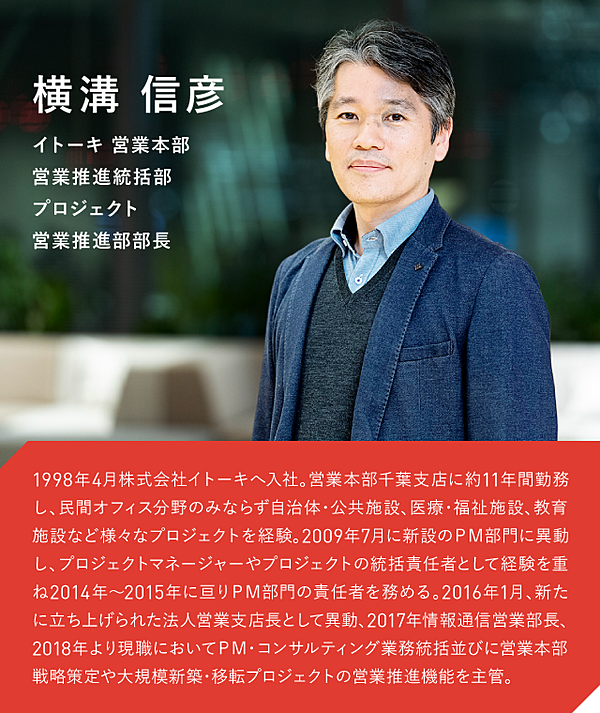

クリエイティブファームKESIKIで、企業の組織改革を推進する井上裕太氏と、最先端の働き方やワークプレイスのあり方を提案するオフィス家具メーカー、イトーキの横溝信彦氏に話を聞いた。

カルチャーは、“狂気の伝播”

── 10年以上にわたり、企業変革のコンサルティングをされている井上さんは、「カルチャーが企業の成長において、もっとも重要である」とお話ししています。なぜでしょうか?

井上 いまの時代、普通に生活する分に必要なものは、全て揃っていますよね。日常生活で困ることなんて、何もない。長年にわたるテクノロジーとオペレーションの磨き込みで、その状態が実現されたのです。

そんな時代に、これまでのモデルの延長線上でどれだけ努力しても、愛されるプロダクトを生み出すのは難しい。

何か新しい価値を生み出したいならば、多くの人が困っているけれど無理だと諦めているような、無理難題に突っ込んでいく。もしくは、ユーザーのアイデンティティにつながるビジョンとサービスのあり方を、研ぎ澄ましていく。そのどちらかしかないと思うのです。

その時に必要なものこそが、「狂気」なんです。狂気とは、創業者の「絶対にこれをやり遂げる」という強烈な思いや、企業のパーパス(存在意義)など、組織のコアにある“異常値”のようなもの。

カルチャーは、組織に狂気を宿し続け、全体に伝播させる役割を果たします。

だからこそカルチャーがある組織は、「ここまでやるか」をやり続けて破壊的な価値を生めるし、逆にカルチャーがない組織は、「やっぱり無理だよね」と諦めてしまう。

この差が5年、10年積み重なるとものすごく大きくなり、企業の生死を決める要因になっていくと思います。

── なるほど。井上さんはそもそも、カルチャーをどのようなものだと捉えていますか。

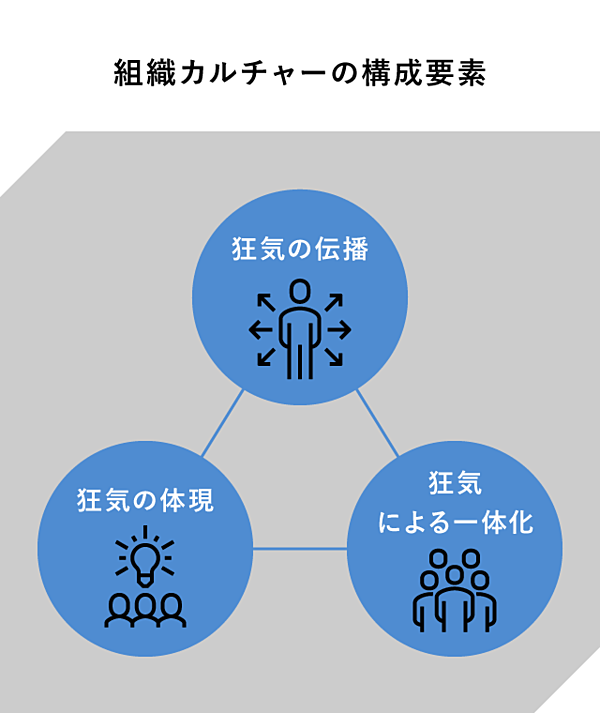

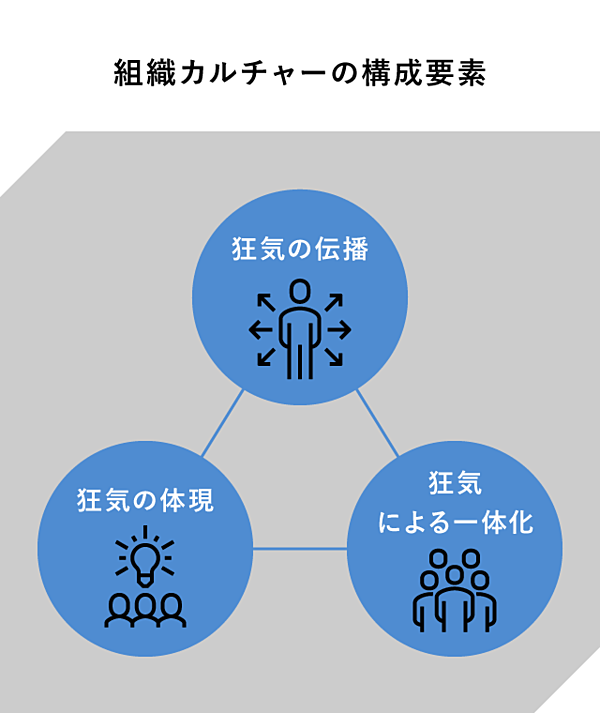

カルチャーを私なりに分解してみると、3つの構成要素があると考えています。

まずは、組織の中心にある「狂気を伝播させる」要素。たとえ組織が巨大だったとしても、いかにこの狂気を浸透させられるか。まずこれが、カルチャーを構成する大きなパートです。

次に「狂気を体現させる」要素。つまりその狂気が、日々の振る舞いや口癖も含めて、実際にどれだけ人々の行動を変えているか。

そして3つ目は、「狂気によって組織を一体化させる」要素。エンゲージメントと言い換えてもいいかもしれません。組織を構成するメンバーが、その狂気をどう自分のアイデンティティに結びつけ、働く意味を見出せているか。

この3つの要素が重なり合っているのが、組織にカルチャーが浸透している状態ではないかと考えています。

ワークプレイスは、狂気を映す“鏡”

── ただ、形の見えないものを組織に伝播させるのは、至難の業であるはず。どのように組織にカルチャーを広めていけばいいのでしょうか?

井上 実はシンプルに、「言い続けること」はすごく重要です。

組織に浸透させたい思想や規範があるなら、経営者は社員の耳にタコができるくらい、言い続ける。こういったミクロのアクションは、長期的に大きな効力を発揮します。

また行事や空間を活用して、カルチャーを伝播させる方向性もあります。たとえば、工場で社員全員がラジオ体操をする朝礼。もしくは、思わずおしゃべりをしたくなるようにデザインされた職場。こういった“儀式”を繰り返すことで、徐々にカルチャーが育まれていくんです。

横溝 私たちはワークプレイスをデザインする立場として、働く場は「鏡」のようなものだと、表現しています。

理念やパーパスは目に見えません。しかし、ワークプレイスはその構成要素である家具や照明一つとっても、目に見える。

一つひとつの素材やデザインのきめ細かさが、経営者が何を考え、何を体現しようとしているのかを、良くも悪くも人に伝えてしまうのです。

先ほど例に出していただいたように、会話が生まれる仕掛けを働く場につくることは、オープンなコミュニケーションを大事にする企業のカルチャーを、社員に伝える手段になりますね。

逆に、ガチガチに社員を管理することを目的としたデザインになっているなら、社員はそれを見透かしてしまいます。

井上 なるほど、面白い。しかし、実際に「鏡」としてのワークプレイスをデザインするのは、かなり困難な仕事だと想像します。現実には、カルチャーを育むことなんて気にせず、「この予算の中で、おしゃれな感じにしてください」といった依頼もあるのではないですか。

横溝 おっしゃる通り、すごく難しい問題です。ただ、そういった場合はその要望を鵜呑みにするのではなく、ある種の「揺らぎ」を起こさなくてはいけない。

企業のビジョンやカルチャーを因数分解し切れていないまま、かっこいいだけの空間を作るのは、私たちが目指している姿ではないからです。

具体的には、トップにインタビューして、その言葉を代弁するようなデザインを提案したり、現場の解決したい課題はこうじゃないかと、ベンチマークになりそうな他社の取り組みを紹介したり。

あの手この手を使って、カルチャーと空間を結びつける必要性を認識してもらうよう訴えかけるんです。敢えて揺らぎを起こさないと、なかなか意識を変えることは難しい。

井上 そこにイトーキとしてのカルチャーが染み出ているのを、ひしひしと感じます。

だってクライアントの担当者が「こういうオフィスをつくって」と言っているのに、「いや、経営者と話をさせてくれ」って。普通に面倒くさいですよね(笑)。

でも、「そこまでやるか」を実現させてしまうのが、カルチャーの力。まさにこれは、イトーキの強みであり、一種の狂気なのだと感じました。

カルチャーは“シナプス”のように広がる

── カルチャーを実際にワークプレイスに実装するときには、具体的にどのように進めるのでしょうか? 上層部と現場で意見が異なる、といった事態もあるのではと想像します。

横溝 まずはトップのメッセージをしっかり受け止めるのですが、次は意外にもミドルマネージャーは飛ばして、社員からお話を聞くことが多いですね。社員のみなさんが日々現場で感じていることの価値はすごく大きくて、それをデザインに組み込むのです。

社員の方々が熱を込めて提案したものを、今度はミドルマネージャーにぶつけて、それを上司として後押しできるかを問いかけて。

実はこの過程の中でエネルギーが生み出され、カルチャーとして伝播していくことも、意図的に仕掛けていたりします。

井上 KESIKIが組織づくりのコンサルティングをするプロセスと、かなり近いですね。

どんな大企業でも、プロジェクトを立ち上げるときは、まずはメンバーを集めて個人的な話を聞くところから始めます。たとえば場のデザインであれば、それぞれのメンバーが好きな場所や、どんなときに居心地が良いと感じるかを、聞いていくんです。

巨大な企業で一つの場をつくるのに、なぜそんなミクロから始めるんだと、言われることもある。でもそうすると、これからカルチャーをつくるときに、みんなの体重が乗りやすいんですよね。ミクロから始めることで、カルチャーの土台ができるんです。

横溝 井上さんのお話を伺っていて、カルチャーの浸透って、“シナプス”が広がっていく様に似ていると思いました。

おそらくカルチャーは、ツリー構造のように上から浸透するものではないのだろうと。いろんな方向にジワジワと伸びて、シナプス同士が結びついていく。その無数にある線のつながりが、カルチャーを生み出していくのではないかと感じました。

しかし一方で、ただ無数に絡み合っているだけでは、単純に線と線が絡まっていることになってしまう。そのシナプスをグッとまとめて、有機的なつながりにするエネルギーが、まさに狂気なのかなと。

そのカルチャーと個人をより調和させる場、育む場としての役割が、ワークプレイスに求められていくのではないかと考えます。

バラバラに働いても、連帯感を

── とはいえいまは、多くの人がコロナ禍で出社できていないのも現状です。

井上 私が所属しているWhateverというクリエイティブスタジオでは、新型コロナが流行して在宅勤務になってからすぐに、会社で使うような最高級のデスクや椅子、ディスプレイをメンバーに送ったんです。

クリエイティブスタジオならば、「考えてつくる」という行為はすごく大事。それを在宅でも快適に、且つハイパフォーマンスにできるように、という思いからです。

多くの会社は「え、でもすごい金額じゃない?」と躊躇してしまうと思うのですが、それでもすぐに意思決定できたのは、やはりカルチャーと積み重ねの力。

Whateverはコロナ禍以前から、希望と事情がある人はリモートで働ける職場でした。制作環境の充実が、クオリティに直結することを学んでいたんですね。ハードウェアだけでなく、回線も含めて会社が購入しています。だからこそ、緊急事態宣言が出てすぐに決断ができたのです。

Getty Images / SARINYAPINNGAM

横溝 それは、社員が同じ場所にいなくても連帯感を保てる、良いアイディアですね。

私たちもまさに、カルチャーは組織を結びつける「連帯感」を醸成できると考えています。先ほど井上さんが挙げたカルチャーの構成要素の、3つ目に対応する部分ですね。

2030年の働き方を考えたときに、今後は働く場所や仕事内容が分散し、それを個人が自己裁量で選ぶようになっていくと思うのです。

もしかしたら「会社に属する」ことが当たり前でなくなり、個人と企業が1対1で契約するような関係だって、より一般的になっているかもしれません。

その時代に、社員が企業に属している意味に確信が持てること。これが必ず重要になってくると思っています。カルチャーがしっかり社員の隅々まで浸透していれば、たとえバラバラな場所で働いていても、連帯感や信頼関係を担保できるのです。

── 一方で明確なカルチャーがありすぎると、そのカルチャーに馴染めない人は排除されてしまう。結果的に同じような人ばかりが集まり、多様性が乏しくなることはないのでしょうか?

井上 私は逆に、明確なカルチャーがあることで組織の多様性は高まると思っています。

確かに「その狂気に共感できるか」という点で、人材を選別する必要はあります。ですがそこさえマッチすれば、あとはどんな方法でその狂気を体現してもいいわけです。そこに、社員の個性が存分に活きてくる。

逆にカルチャーがなければ、トップダウンでルールを決めなければいけない。「朝は9時に出社」「資料はこのフォーマットで作成」という風に。それではむしろ、多様性は失われてしまいます。

横溝 まさにその通りだと思います。カルチャーが浸透しているからこそ、自分の裁量で自由に働けるし、個性を発揮できる。カルチャーは、これからの時代に自分で働き方をデザインするための、土壌になると思いますね。

井上 今回の対談のテーマは2030年の未来でしたが、10年後に向けてカルチャーの重要性はさらに高まっていくはず。「戦略上重要なピースですよね」というレベルではなく、企業がより大きな価値を生むために、もっとも大事な戦略だと考えています。

だからこそ、カルチャーを重視したワークプレイスデザインには、大きな社会的意義を感じますね。イトーキによってこれからどんな働く場が生み出されていくのか、とても楽しみです。

執筆:シンドウサクラ

取材・編集:金井明日香

写真:小島マサヒロ

デザイン:板庇浩治