【宇田川元一】経営者・営業・プログラマ…組織の断絶はなぜ起こるのか

2019/12/13

他者との摩擦を乗り越えるには?

── 宇田川さんは組織論の研究者という立場から、様々な企業の内実をご覧になっています。まず、いまの日本企業がどういう問題で悩んでいるのかという点からお話しいただけますか。

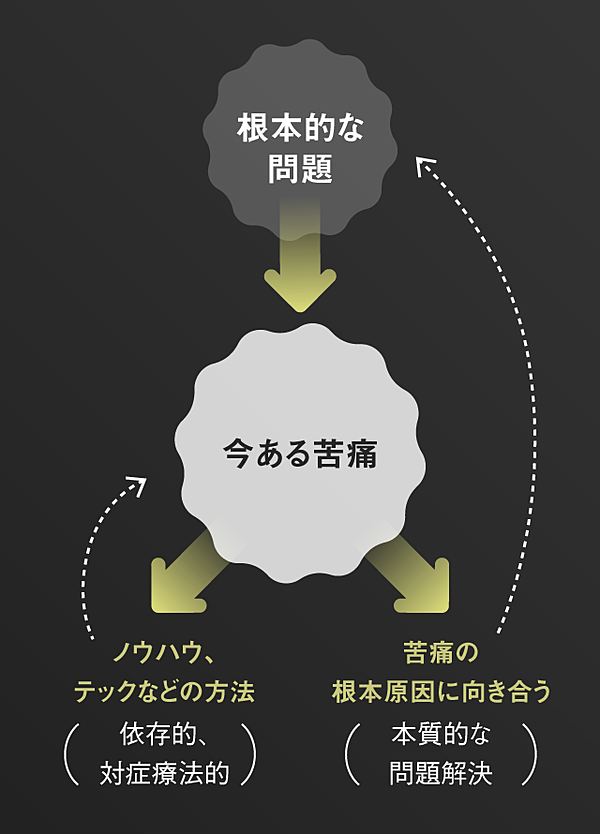

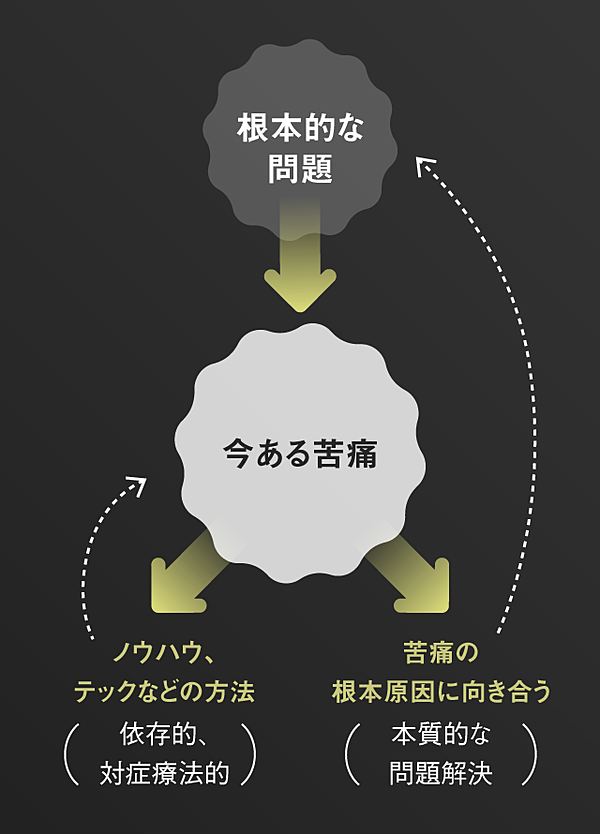

宇田川 少しトリッキーな言い方になってしまいますが、苦労すべき苦労ができていないことが現在の日本企業の課題だと思っています。私はよく、日本の企業や社会が抱えている問題を「依存症」という言葉で説明するんです。

依存症研究では、依存症とは、コントロールできない苦痛を、コントロールできる苦痛に変える作業だと説明されます。

たとえば薬物に依存してしまう人は、その背後でたいへんな困難や苦痛を抱えこんでいます。その苦痛は、簡単にはコントロールできないものなんですね。

その中で薬物は、自分一人でなんとかしようとする、「自己治療」 として使われます。確かに短期的にはごまかせますが、続けなければならなくなりますし、それによって別の問題も引き起こされます。

そうした自己治療を続けている状態が依存症なのです。

これは現在の社会全体で起きていることだと思います。企業だとそれがノウハウ依存やコンサル依存、テック依存といった形で表れる。

つまり、芳しい成果が出ないときに、すべき苦労を避けて手っ取り早く解決してくれそうな方法に飛びついてしまうんです。

── とすると、企業やビジネス・パーソンが本来向き合うべき苦労ってどういうものでしょう?

私はよく「問題の棚卸し」と言うんです。一人の人間であれ組織であれ、問題を抱えるまでに至った文脈やプロセスがあるはずです。

安直な解決策に向かう前に、問題や困難に至った文脈を棚卸しする。目に見える問題は単に取り除かれるだけのものではなく、ある種の必然性があって現れている。だから、それを明らかにすることには大きな可能性があると思うんです。

私が『他者と働く』という本で提案した「対話」や「ナラティヴ・アプローチ」も、文脈を棚卸しするための重要な手法です。

ナラティヴとは、立場、役割、専門性などによって生まれる「解釈の枠組み」のことをいいます。組織の中では、様々な人が様々な他者と関係を結びますよね。そうすると、あちこちで衝突や摩擦が起きるわけです。

考え方が違って衝突する。部署間で目指すところが違うので対立してしまう。上司に言いたいことが言えない。どの会社にもよく見られる風景です。

これは要するに、ナラティヴ、つまり、それぞれが見ている景色や解釈の枠組みに溝があるということなので、その溝に橋を架けてやらないといけない。そのために、自分や相手の文脈や枠組みの棚卸しをすることが必要なんです。

── ナラティヴに溝があるということは、双方が自分の解釈に凝り固まってしまっているということですね。それだと対話の可能性が閉ざされてしまう。

そうなんです。橋を架けないままにしておくと、自分のほうに引きずり込もうとか、あいつの考え方を変えなきゃいけないというふうに、重要な問題に向き合うことなく、人と人の関係を道具的にコントロールしようとしてしまいます。それこそが、依存症的な発想です。

90年代に日本企業が失速した理由

── 日本企業の依存症体質というのは、時代的な要因から生じているのでしょうか。それとも組織にはもともと依存症的な傾向があるとお考えですか。

人間は、特定のフレームに基づいて物事を解釈する。つまり、ナラティヴに絡め取られているので、多かれ少なかれ、依存症的な性質を持っています。さらに、企業組織はヒエラルキー構造でできていますよね。だから、基本的には上に依存しやすい構造になっていると思います。

ただし、現実の組織のあり方は多様です。会社によっても違うし、時代的な性格もあります。

たとえば、野中郁次郎と竹内弘高の有名な論文「新たな新製品開発競争」では、80年代の日本企業について、ラグビーでスクラムを組むような形で製品開発をしていると分析されています。

スクラムだから、個々人が自律して動きながらも、関わる人ががっちりと組み合っています。だからなんとなく全体像を共有しながら、部門間を行きつ戻りつして製品を開発できる。それが日本の製品開発の強みだと。

他方で当時のアメリカ企業は、フェーズごとにバトンを受け渡していくリレー型なので、人の重なりがないんですよ。

こうした強みを生かして、日本企業は70年代、80年代にぐんぐん成長しました。ところがトップになったところで、今度は事業が硬直していくことになります。

というのは、事業が確立すると、部門間で連携することの意味がなくなってくるわけです。それなのに全体的に規模も大きく肥大化して腰が重くなっているから、革新的な開発ができなくなっていくんですね。

それが90年代からの日本企業です。もちろん危機感はすごくありますから、イノベーションを起こさなければいけないと言って新しい組織をたくさんつくるけれど、横の連結がないから機能分化が拡大し、階層間の距離は遠くなり、部分最適化が進んでいきます。

つまり、かつての機動力のあるスクラム的な連携は影を潜めて、非常に鈍重な組織に変質してしまった。このあたりは一橋大学が行った「組織の重さ」についての研究(※)にまとまっています。

だから組織の悪いところが出やすくなって、依存症的な傾向が加速してしまうんです。

※『組織の“重さ” ─ 日本的企業組織の再点検』(日本経済新聞出版社、2007年)

「物語のスケール」を変える

── 失われた横の連携を回復するために、宇田川さん自身はどういうふうにナラティヴ・アプローチを実践されているんですか。

僕自身は、物語のスケールを変える「媒介」の役割を担っていきたいです。人も組織も、自分の物語に囚われやすい。でも囚われたままでは、物語を吟味することはできないのです。

では、どうすれば自分の物語に気づくことができるようになるか。これは、自分一人で頑張るよりも、他者の視点を借りて助けがあったほうがいい。私たちは、他者を必要としている存在なんです。

ナラティヴ・アプローチは、もともと医療や臨床心理などの領域で研究されてきたものなので、企業の文脈にどう乗せられるかという研究はまだまだ発展途上です。でも、そもそも学問的な議論をしているだけでは、企業には刺さらないんですよ。

だから僕自身が企業の中に入り、企業の人たちが囚われている物語を自分たちで適切に吟味できるような手助けをしたいと思っています。

そこで重要になってくるのが、「時間」の概念なんです。

── 時間の概念?

ギリシャ哲学をひもとくと、大きく二つの時間概念があります。「クロノス」と「カイロス」です。クロノスとしての時間は、時計の針が示すような均質な時間のあり方のことです。1秒、1秒を針が刻んでいきますが、それぞれの1秒に価値的な差はありませんよね。

それに対してカイロスは、物語的な時間です。物語的な時間というのは、出来事に特権的な重みを与えていくものです。

僕がバイブルのように読んでいる『日常的実践のポイエティーク』という本があります。フランスの哲学者ミシェル・ド・セルトーが書いた本です。セルトーは、クロノスとカイロスの違いを、地図と順路というメタファーを使って説明しています。

地図それ自体は、どの地点をとっても価値的な違いはありません。つまり地図は、場所に均質な価値を割り振るものです。

でも順路は、地図上の場所に特権的な価値を与えていく概念です。ある場所からある場所への順路に赤線を引いたら、その赤線こそが重要なわけですから。この順路が物語的な時間にあたります。

── どんな道筋をたどって「いま」に至ったかが重要なんですね。

そうです。私たちは、順路のように物語の時間を生きています。どんな人間も、生まれてからすべての出来事を把握することなんてできません。誰だってその中から重要な出来事を選び取って、自分の物語を構築しています。

つまり、現在の自分に至る順路を“つくりだしている”わけですね。でもこれは逆に言えば、“後から順路を書き換えられる”ということでもあるんです。

ナラティヴ・セラピーは、そうやって自分の物語を再構築し、違う順路をつくる手助けをしているんですね。たとえばナラティヴ・セラピーには、「リ・メンバリング」という考え方があります。リ・メンバリングは、「思い出す」と「再メンバー化する」という二つの意味を重ねているんです。

自分自身で挫折や失敗と思い込んでいた経験も、スケールを変えて周囲の状況を思い出すと、自分の人生の中で忘れていたメンバーや出来事が見えてきます。

実は、人はいろいろなことをやっていたり、助けてもらったりしている。そうやって過去の中に希望を掘り起こしていくことがリ・メンバリングであり、物語としての時間を捉え直すということです。

イノベーションとは、物語を紡ぎ直すこと

── ナラティヴ・セラピーを企業経営に応用すると、どんなふうになるんでしょう。

僕がある企業のイノベーション推進室のアドバイザーとしてやっているのは、過去のイノベーションの棚卸しです。

たとえば、このAstronというブランドの時計がどのように生まれたのかを考えると、その前には様々なブランドのラインアップや、セイコーという企業の歴史があるわけですよね。

加えて、新しい技術や既存のブランドの外にあるカスタマー像など、様々な要素が相互に結びついて、この時計が生まれてきた。他社の物語からは、この時計やそれに付随するブランドは、つくれなかったのです。

一つの製品を開発する過程では、社会全体を広いスケールで見ることに加えて、自社に通底する理念は何か、歴史から導き出されるブランド価値は何かと、自社のナラティヴを捉え直す作業が必要です。

たとえば、長い歴史によって高級感と信頼性を築き上げたブランドがあったとして、ある層にはそれが保守的だと捉えられるかもしれない。そうすると、新しい時代を志向するイノベーティブなイメージを体現する時計が生まれる“ナラティヴの隙間”が現れてくるわけです。

そして、新製品を形にしたことによって、また新たなナラティヴの隙間として“その時計を買わない層”も見えてきます。

── 「これは30代には刺さるけど、20代には刺さらないよね」という形で、新しい価値やマーケットが可視化される。確かにそうですね。

そうそう。イノベーションというのは、そういう関係なかったものが関連づけられることの繰り返しで出てくるものなんですよ。

イノベーションに至る人間関係も同じように複雑なプロセスをたどっています。誰かのアイデアが、別の誰かのサポートで育って、経営会議で決裁されるまでには様々な人間のフィードバックがある。可視化されていない、様々なコミュニケーションが介在しているはずです。

こういったことを丁寧に掘り起こしていくと、いままで見えていなかったこと、忘れ去られていたかけがえのない過去が見えるようになる。それは、企業の物語を紡ぎ直し、いまを再定義すること。その結果起こるのが、イノベーションだと思うんですよね。

モノや制度も、他者として語りかけている

── 人間関係だけでなく、製品についても、宇田川さんは物語のスケールを変えようとしているんですね。

人間はどうしても単純化した物語をつくってしまいがちです。単純化すると、ナラティヴが固定化されるから、依存症的な方向に傾いてしまうんですね。

よく「過去の成功体験を捨てろ」といわれますけど、成功体験は捨てなくていいんです。僕ならば、「成功体験の単純化を避けよう」と言いたい。

失敗や挫折の体験も同じで、単純化して固定してしまうから、にっちもさっちもいかなくなる。でも、過去を丁寧に掘り起こしてみると、誰かに助けてもらったり、自分なりに頑張ったりして、自分自身で困難を乗り越えた経験が見つかる。その意味では、人も組織も一緒なんです。

── 先ほどの話でユニークなのは、人間と人間の関係だけではなく、モノもまたメッセージを発しているように捉えているところです。

ブルーノ・ラトゥールというフランスの哲学者は、『虚構の「近代」』という本の中で、「モノの民主主義」ということを言っています。これは、まさにモノが言葉を発しているということです。

たとえば、スマートフォンというモノは、通信事業者やプラットフォーマーに対して「お前たちは、スマホをつくらなくていいのか」と語りかけるわけです。

あるいは、後発のスマートフォンメーカーたちがどんどん大画面化、高機能化を進めると、先行者に対して「その画面は小さくていいの?」と語りかける(笑)。

これは物質的なモノだけにかぎらず、制度やルールだって同じように考えられます。

── 人と事物が入り交じって対話しながら、イノベーションを起こしていく。

そういうことです。『他者と働く』という本では人と人との関係について書きましたが、「思考のスケールを拡張する」というテーマに結びつけると、そのためには他者との溝に気づき、橋を架けて、相手が見ている景色を理解することが必要です。

それは「拡張的学習」ともいえるし、現実を出発点として、時間的な「物語のスケール」を広げることでもある。

そこまで拡張してナラティヴや物語を捉えれば、過去には希望や宝がごろごろと転がっています。そこで見つかったリソースを使って、新しい制度をつくってもいいし、新しい製品をつくってもいい。

それがまた、さらに新しい物語を生み出すきっかけになりますからね。

(編集:宇野浩志 執筆:斎藤哲也 撮影:後藤 渉 デザイン:砂田優花)