【改訂版】日本がASEANに注目すべき理由

2016/10/24

1年で一層緊密化した日本とASEAN

「ここ数年、東南アジア諸国連合(ASEAN)と日本の距離は急速に縮まりつつある」

これは昨年8月に掲載した連載「ざっくりASEAN」の書き出しだ。今ふり返ると、控えめな書き出しだった。

日本とASEANの関係は「縮まっている」というよりも、「不可欠なほどに関係が深い」と書くべきだったかもしれない。今回ははっきりとそう書くことができるほどに、過去1年で日本とASEANの関係は緊密化している。

本連載は2015年8月に連載した「ざっくりASEAN」の改訂版である。過去1年間の現地情勢の変化を踏まえた最新版を、現代日本人の必携となる基本ハンドブックとなることを目指したい。

ASEANは、東南アジアの10カ国、すなわちシンガポール、ブルネイ、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーで構成する国際機構である。最近では東南アジア地域を指す代名詞としても使われる場面が増えている(なお、東南アジアには東ティモールもあるがASEANには未加盟)。

ASEAN加盟国の地図

世界有数の日本企業拠点、人気の移住先

日本とASEANの関係は、従来型の日本からASEANへというベクトルに加えて、ASEANから日本へというベクトルも強まってきている。まさに双方向型の相互依存が深まりつつあるのだ。

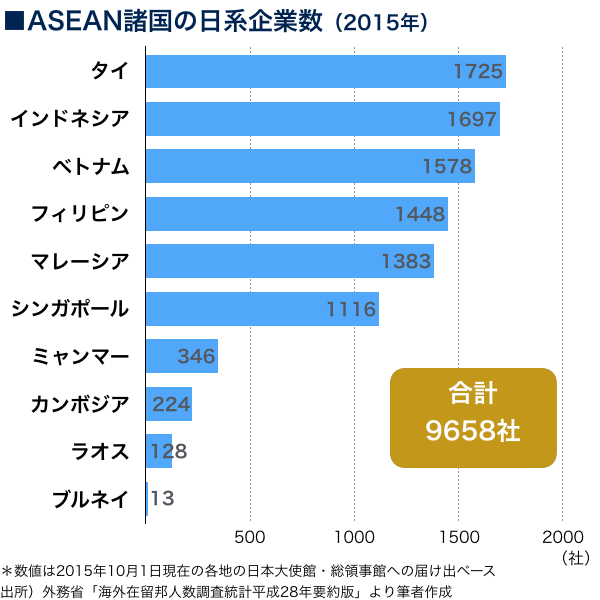

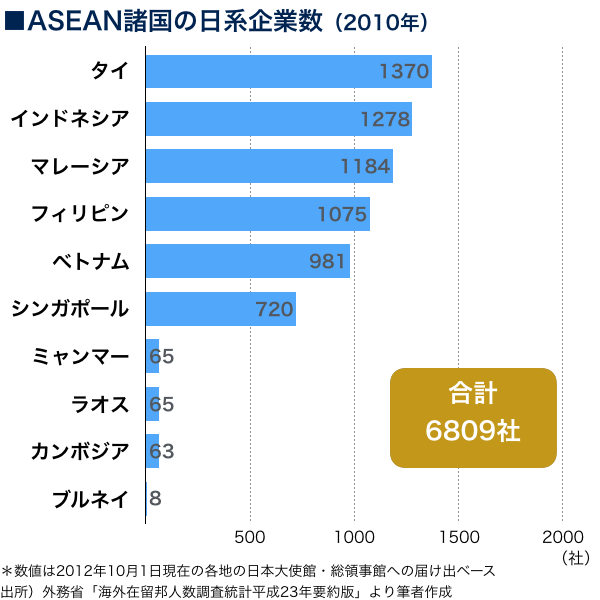

日本からASEANへというベクトルは、これまでの通りに日本企業の進出は堅調に進み合計で9658社が進出し、18万760人の日本人が住んでいる。5年前に比べると企業数は1.4倍、日本人の数は約1.5倍に増えている。

最近の興味深い傾向としては、いわゆる日系企業の駐在員としてではなく、グローバル企業の各国拠点に直接雇用されて働く人や、現地でビジネスを起業する人も増えていることが特徴的だ。

言い換えれば、従来型の組織力を背景とした進出に加え、個人の能力を主として活躍する人たちも目立つようになっている。

ASEAN諸国は日本人の海外移住先としても人気だ。

トップは10年連続でマレーシアが維持しており、2位は5年連続でタイ、そして5位にはフィリピンが急上昇した。シンガポールとインドネシアもトップ10にランクインしており、ASEAN諸国による寡占状態と言っても良いだろう。

ASEANから日本へのインバウンド

一方、最近はASEANから日本へというベクトルも強まっている。

最も分かりやすいのは、外国人の訪日インバウンド観光だ。再論するまでもなく、インバウンド観光は日本経済を支える存在となるほど成長している。

来日者の出身国・地域は1から4位が中国、韓国、台湾、香港といった東アジア諸国が目立つが、第6位にはタイがランクインしている。最近の日本の家電量販店では、英語、中国、韓国語に加えて、タイ語のアナウンスも聞かれるようになった。

タイに続いて7位から9位にはシンガポール、マレーシア、フィリピンがランクインしている。

また、12位のインドネシアは前年比29%増、13位のベトナムは同49%増と高い伸びを示している。インドネシアが2億5千万人、ベトナムが9000万人という大きな人口を抱えることを考えると、将来的にはさらに増加することが期待される。

ASEANから日本への投資とアジア広域の提携

ASEAN企業の日本進出も徐々に進んでいる。特に、ASEANのなかでも経済水準の高いシンガポールとマレーシア企業が目立ち始めている。

身近な事例をあげればシンガポールの外食産業として、蟹のマークで知られるシーフード・リパブリック、新丸ノ内ビルなどに店舗を構える紅茶のTWGなどがある。

金融や不動産といったシンガポールのお家芸では、フィリップス証券の東京支店のほか、グローバル・ロジスティックス・プロパティーズ、メープルツリーなどが商業施設等への投資を行っている。

また、ロキシー・パシフィック・ホールディングスが京都御所前のホテルを買収し、初の直営ホテルをオープンした。

2016年2月10日にグランドオープンした「ノク京都」。シンガポール資本のロキシー・パシフィック・ホールディングスが買収した。会員制の「東急ハーヴェストクラブトラスト京都アーバンステージ」があった場所だ。(写真:ノク京都ホームページプレス用資料)

マレーシアの代表的なコングロマリットであるYTLグループは北海道のニセコに高級リゾート施設「カサラ・ニセコビレッジ・タウンハウス」を2014年にオープンしている。

このほか、ANA(全日本空輸)の機内食でイスラーム教徒向けのハラール和食を提供する目的で、マレーシア食品大手ブラヒムズとの提携も話題となった。

また、伊藤忠商事がタイのCPグループとともに中国の大手コングロマリットCITICに莫大な投資を行ったことも大きな話題となった。このように、日本とASEANという2つのベクトルだけでなく、アジア広域という第3のベクトルも生まれてきているのだ。

「自分にASEANは関係ない」のか

こうした議論を進めていくと「自分の仕事は東南アジアとは関係がない」、「個人的な旅行でも行くつもりはない」という人もいるだろう。ただ、少し立ち止まって考えて欲しい。

日本から一歩も出なくても、ASEAN諸国の動向が日本人の日常の生活に影響が生じることがあるのだ。

その典型は、2つの災害をめぐる日本とタイの関係だ。

日本の東日本震災のときにはタイ工場の存在で救われた企業もある。「もし、タイなかりせば」と思わせる状況に陥った企業も少なくない。

同じ年に発生したタイの大洪水(2011年)では、日本の自動車メーカーなど製造業の拠点がダメージを受けた企業もあり、日本への部品や製品の供給が寸断されてしまった。

そして、マレーシア、シンガポール、インドネシアに囲まれるマラッカ海峡は、日本向けの石油や天然ガスの大型タンカーが行き交う。いわば日本の生命線だ。

日本人がつつがなく日常生活を送れるのは、このマラッカ海峡の安全が保たれていることにも大きく依存しているのだ。もし、マラッカ海峡でタンカーの大事故や海上テロが発生すれば、これまで平穏無事に行われてきた日本人の日常生活が立ち行かなくなるリスクもある。

日本政府は海上保安庁を通じたマラッカ海峡沿岸国のコーストガードのキャパシティビルディング(能力向上)に多大な貢献をしてきている。民間では日本財団の金銭的、人的貢献も大きい。

こうした潜在的危機の存在を知ってもなお、東南アジアの存在は自分の生活に関係がない、知る必要は無い、と言い切れるだろうか。

(写真:ロイター/アフロ)

多様な可能性を持つ市場

東南アジアはかつて、日本企業にとっては「製品を低コストで大量生産して世界中に売るための生産地」とみなされてきた。確かに、労働賃金がまだ比較的安い国々もあり、コスト抑制という動機による日系企業の投資もまだある。

ただ、これからは「ASEANで安く」から「ASEANで付加価値」と考えるべき段階を迎えている。

最近の日本企業の進出パターンには変化がみられる。伝統的には生産という要素が強いが、近年は現地の消費市場をターゲットとした進出が加速している。ASEANの総人口は6億人と大きな市場だ。

もちろん、各国の制度が異なるため、単純に合算した規模では考えられないものの、2億5000万人と世界第4位の人口を抱えるインドネシア、1億人のフィリピン、9000万人のベトナムと規模の大きい市場がひしめく。

そして、最も設備が整ったシンガポールは、ほかのASEAN諸国へのショーケースという側面もある。例えば、インドネシアの財閥企業がすぐ隣のシンガポールに進出している日系レストランを提携判断の材料として考えることもある。

一方で人口規模は小さくても購買力が高い国もある。シンガポールのひとり当たりGDPは日本を超えており、マレーシアは数年内には高所得国入りが確実視されている。この水準に達すると、日本と同じ価格帯のものが十分に売れる市場である。

このようにASEAN市場は規模だけではみられない多様な魅力と潜在性がある。

「陸のASEAN」と「海のASEAN」

ここで、改めて「ASEANとは何か」を説明しておこう。

ASEANとは1967年に設立された地域協力機構であり、正式名称は東南アジア諸国連合(ASEAN:Association of Southeast Asian Nations)である。事務局はインドネシアの首都ジャカルタにあり、今では国連のように加盟国と日中韓のような対話国が常駐代表を派遣している。

設立当初の原加盟国は「オリジナル・ファイブ」と呼ばれるインドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピン。これに加えて1984年に加盟したブルネイも含めて「ASEAN6」と呼ぶ。

そして、米ソ冷戦が終結し、ASEAN設立当初の防共・反共という目的の意味が失われた後は、1995年に共産党一党独裁のベトナム、1997年に社会主義政権のラオスと軍事政権のミャンマー、そして1999年には戦乱から国際社会に復帰したカンボジアが加わり、現在の10カ国体制となった。2002年にインドネシアから独立した東ティモールは加盟申請中だ。

ASEAN各国は多様だが、最近、日本では「陸のASEAN」と「海のASEAN」という呼び方もされるようになっている。これだけで全てを語れる訳ではないが、1つの見方としては有効だろう。

「陸のASEAN」は工業化に成功したタイが中心的な存在だ。タイに加えて、メコン川流域に位置するベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーは「大メコン圏(GMS:Greater Mekong Subregion)」と呼ばれる。フロンティア市場が多いことから、今後の高度成長に期待が寄せられている。日本政府も「日メコン協力」の枠組みで、産学官挙げての協力を実施している。

一方、「海のASEAN」は多彩だ。ASEANの大国インドネシア、金融ハブのシンガポール、イスラム金融やハラール産業など独自の強みを発揮するマレーシア、ビジネス・プロセス・アウトソーシングなどサービス産業が経済を牽引(けんいん)するフィリピン、そして資源国のブルネイ。

特にマラッカ海峡は日本向けに原油や天然ガスを積んだタンカーが通過する要衝でもあり、「海のASEAN」の発展と成長は日本のエネルギー安全保障にとって重要な関心事だ。

メガFTAのけん引役

2015年末にはASEAN経済共同体(AEC:ASEAN Economic Community)が発足し、日本企業のビジネスチャンス拡大がますます期待されている。

また、現在交渉中の東アジア地域包括的経済連携(RCEP、ASEANに加え日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドが参加)交渉でも、ASEANは中核をなしている。

そして日本でも大きな話題の環太平洋パートナーシップ協定(TPP)は、はもともと、シンガポール、ブルネイというASEANの2カ国、そしてチリとペルーでスタートした枠組みだ。

どの国も人口規模が小さく、国際貿易への依存度が高く、よりオープンな貿易・投資体制を目指して生き残りを図る国々である。

この小さな4カ国から始まったTPPは今や、環太平洋の主要国を巻き込んだメガFTA(自由貿易協定)へと変貌しつつある。ASEANからはベトナムとマレーシアが早期に参加表明し、交渉プロセスに深く関与している。

ASEANは一つひとつの国力は中小規模であっても、1つの経済協力機構として「やれるところからやっていく」というASEAN Wayの精神で、到底不可能と思われてきたアジアにおけるメガFTAの推進役を担ってきたのだ。

変わる日本でのASEANイメージ

ここからは、私的な思いも含まれるが筆者とASEANの関わりと、連載に対する思いを共有させて欲しい。

筆者は東京外国語大学で東南アジア研究を専攻し、外務省に在マレーシア日本国大使館勤務を含む約11年、証券会社でASEAN担当エコノミストとして約5年勤務した。

2015年にユーザベース・グループに参画してからもアジアおよびASEANを専門とした情報をNewsPicksとSPEEDAを通じて発信している。ASEAN地域との関わりは筆者のライフワークだ。

大学で学んでいた時期(1995〜1999年)は、「遅れた地域のことや、マレーシア語・インドネシア語を勉強して何か意味があるのか」と言われることは日常茶飯事であった。

それを考えると、この22年の間、日本企業や一般の人々のASEANへの関心は大きく変わったことは感慨深い。

一方で懸念される論調も強まっている。ASEAN諸国を安易に「この国は親日」「この国は親中」と二元論的に分類する見方である。

これは「ざっくりASEAN」の初版を掲載した時期から存在していたが、過去1年間で広がってしまった感がある。筆者はこのような「親日・親中二元論」でASEANを捉えることは妥当ではないと考えている。

中国は巨大な現実だ。抗いがたい国際政治経済の流れでもある。その中国との関係をどう築いてかという課題は、中小国の集まりであるASEANにとっては重要な課題だ。一方、ASEANその中国と関係が深まったからと言って、ASEAN諸国には日本との関係を冷え込ませる意図もない。この点は、詳しくは

第1回で論じている。

ASEANを理解する「勘どころ」

ここ2、3年でASEANについての日本語情報は増えた。

投資・法制度などミクロレベルの情報は、JETROや民間の法律事務所や会計事務所、コンサルティングファームなどによる情報提供がかなり充実してきている。これは日本とASEANの経済関係を深めるために、とても前向きな進歩だと高く評価したい。

ただし、ASEAN地域のダイナミズムをどう捉えるか、という長期的かつマクロ的視野に立った総合理解はまだ途上であろう。

実際に筆者に対しては、「ASEANについての情報は断片的で、全体を俯瞰(ふかん)する情報が取りにくい」「タイやインドネシアなど、個別の国はある程度理解していても、ASEANの全体像は理解できていない」という相談が頻繁に寄せられる。

こうしたASEANをめぐる情報の現状を踏まえて、本連載で筆者は、ASEANを理解するための「勘どころ」を伝えていきたいと考えている。

第1回「

日・ASEAN関係、企業進出から外交まで緊密化」から始まる連載で、現地情勢をもう一歩踏み込んで理解する手がかりとしていただければ幸いである。

(バナー写真:筆者撮影)