2024/5/11

生の墨を握り、香りを嗅ぐ。にぎり墨体験で得られる日本の心

原材料や道具をつくる職人も激減し、需要も激減している墨。日本国内で使用されている固形墨の9割以上が奈良市で生産されている「奈良墨」です。

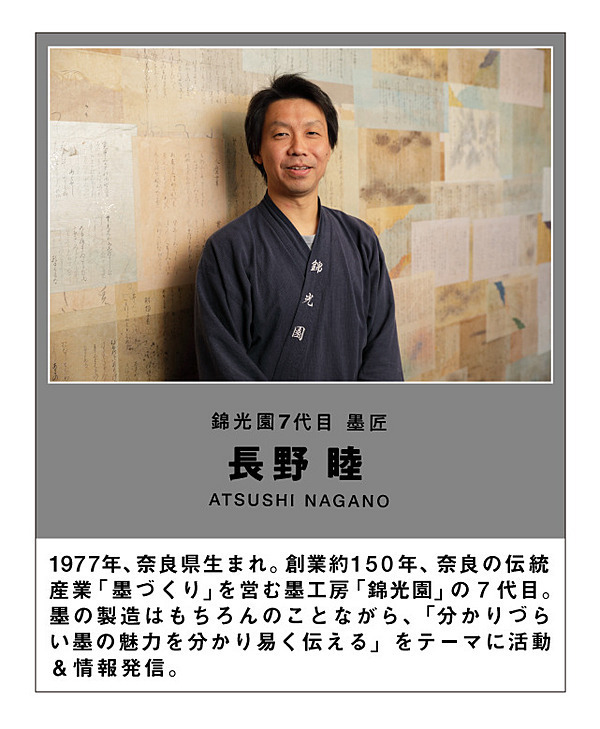

自らを「伝える墨屋」と称し、全国を飛び回っている墨工房「錦光園」の7代目、長野睦さん。「ストレスの大きな社会だからこそ、墨が人の心を和らげる効果は大きいはずだ」と言います。

錦光園にて生の墨をにぎる「にぎり墨」の制作を体験し、墨色に染まった工房を見せていただきながら、長野さんに墨の魅力について伺いました。(第2回/全3回)

自らを「伝える墨屋」と称し、全国を飛び回っている墨工房「錦光園」の7代目、長野睦さん。「ストレスの大きな社会だからこそ、墨が人の心を和らげる効果は大きいはずだ」と言います。

錦光園にて生の墨をにぎる「にぎり墨」の制作を体験し、墨色に染まった工房を見せていただきながら、長野さんに墨の魅力について伺いました。(第2回/全3回)

INDEX

- 「松煙」と「油煙」、ふたつの煤の違い

- 生温かく、弾力のある生墨の感触

- 墨の魅力や素晴らしさを伝える「にぎり墨体験」

- 工房で働く家族や職人を見て育った幼き日

「松煙」と「油煙」、ふたつの煤の違い

「錦光園」では一年中、生の墨を手で握ってつくる「にぎり墨」の制作を工房で体験することができます。

長野さんは体験にあたり、最初に墨づくりの道具や材料を並べて見せてくれました。メインの材料となる煤(すす)は2種類。それぞれのケースの蓋には「松煙(しょうえん)」「油煙(ゆえん)」と記されています。

長野「1300年前に中国から伝わり、最初に日本でつくられだしたのが松煙墨です。油煙墨は約600年前に奈良の興福寺でつくられたのが日本での始まり。違いは字のごとく、燃やすものが、そもそも違うのです。

まず、松煙は赤松を使用、油分を多く含んだ松を小割りにして、小部屋の中央に設けたかまどで燃やし、天井や壁についた煤を採取します。

こちらは先ごろまで和歌山県の1軒が生産していましたが、需要の少なさなどの理由から廃業。希少価値がさらに高くなってしまいました。

油煙は菜種油、胡麻油など植物性の油を入れた『かわらげ』という土器に灯芯をともし、蓋についた煤を採取します。当然、燃やすものが違えば、煤の粒子も変わり、色も若干違います」

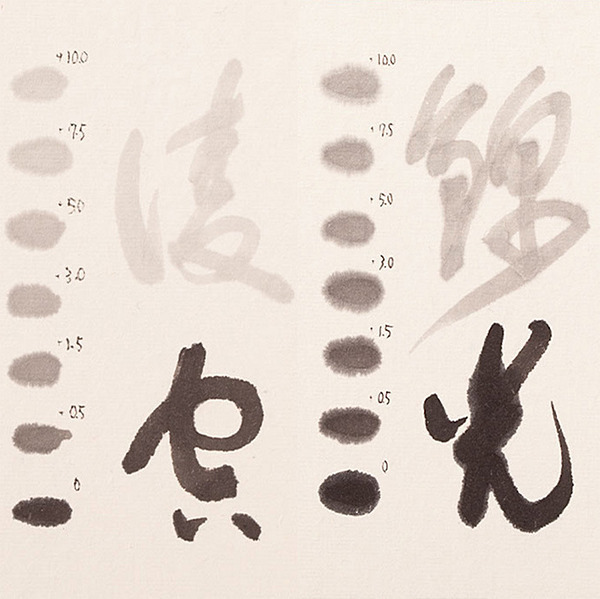

比べて見てみると、松煙は青みがかった漆黒で、しっとりとした感じ。一方の油煙は灰色がかった優しい色合いに感じました。長野さん曰く、「煤の状態のときだけでなく、墨となって書いたときの色合いも違う」そうです。

左が油煙墨、右が松煙墨の固形墨で書いた書の比較。油煙墨は黒から赤みがかった書になるのに対して、松煙墨は黒から青みがかった書になる(写真提供:錦光園)

他の材料や道具についても一通りの説明がされたあとは、型入れ作業の実演が始まりました。

生墨は、攪拌機で粗練り後は足で踏み込んでしっかりと練り合わせ、空気を抜きます。そうしないと、乾燥させるときに割れてしまうからです。

その次が手練り。両手でくるくると丸くまとめて球体にしたあと、棒状に伸ばしたものを、木型の横幅に合わせて入れて上から蓋をします。20分ほど圧を加えると、木型が生墨の水分を吸って固まる。その後、1、2年かけて乾燥させて、ようやく製品になるのです。

生温かく、弾力のある生墨の感触

一方、にぎり墨は、棒状にしたものを掌でギュッと握って成形します。少量の油が塗られた掌に置かれた生墨は、生温かく湯気が立っていて、弾力がありました。

先ほどのくるくると丸めるのは、皺がよった表面をきれいにするため。これが案外と難しく、こまのような三角錐にしかなりません。

「ギューッと押しつぶしながら、空気を抜く感じ」「大事なのは割れ目をなくすこと」とのアドバイスを受け、なんとか丸くまとめて棒状に整えます。

長野「握り方は、親指以外の4本の指を閉じ、親指の指先をまっすぐに棒状の墨の先に置く。そしてある程度の力で握ってください。……オーケー、ゆっくり開いてください」

指を開くと、しっかりと自分の指紋が押されたオリジナルの墨が完成していました。手はほとんど汚れていません。

にぎり墨は桐箱に入れてもらえるので、持ち帰ったあとは直射日光の当たらない涼しい場所で3カ月ほど開けずに保存します。「その間、絶対に開けないでください」と長野さんが言うのが愉快で、「玉手箱みたいですね」と返してしまいました。

長野「桐の箱は適度に空気を出したり入れたりして湿気を防ぎながら乾燥してくれるんです。もし箱から出して乾燥させると、バキバキに割れてしまうので、注意してください」

乾燥したら、香りがよいのでリビングや玄関に飾ったり、文鎮や筆置きにしたりと、さまざまな用途に使えます。もちろん硯(すずり)ですって字を書くこともできます。

箱を開けると墨の香りが漂う(写真提供:錦光園)

墨の魅力や素晴らしさを伝える「にぎり墨体験」

「にぎり墨体験」は、錦光園の6代目で今年76歳となる、長野さんの父・墨延(ぼくえん)さんが立ち上げた産業観光事業です。墨延さんはいまも当主という立場で、時おり、現場に立たれています。

長野「にぎり墨体験を始めたのは25年ぐらい前、僕が大学生くらいのころだったかと思います。

墨の注文が徐々に減っていき、父もこのままでは先行きがしんどくなると感じたようで、墨の魅力や素晴らしさを再発見してもらえる機会をつくれないかと模索したらしいのです」

墨延さんは大学卒業後に約4年間アパレルで働いたあと、アメリカや中南米、ヨーロッパ、中東、アジア諸国を2年間放浪した経験があります。その際、日本文化の素晴らしさを再発見できたのだそう。

長野「以前から他の墨屋さんからの依頼がぽつぽつとあったみたいで、一般の方に墨に関する情報をお伝えしたあと、実際に生墨に触れてにぎってつくるという体験を本格的にやってみることにした。

すると国内外からたくさんの方がいらしてくれて、父は大喜び。産業観光という言葉も生まれた絶好のタイミングだったことが幸いしました。

ただ、皮肉にも『にぎり墨体験』だけでやっていけるようになってしまい、需要の衰退と共に、肝心の墨づくりの機能が衰退してしまったんですね。

その結果、職人がひとり残らずいなくなり、取引先だった墨屋さんや小売店さんもことごとく廃業してしまった」

禍福は糾える縄の如し。とはいえ、実際の体験者のコメントには

「墨の歴史、産地、材料、工程など、初心者でもわかりやすい言葉でいろいろな話が聞けました。生墨特有の触り心地が面白かったです」

「子供のころから親しみのある墨ですが、本当の墨のつくり方をみるのが楽しみでしたので大変勉強になりました」

「体験者を楽しくするすべをご存じの方で、とにかくユーモアを交えたご説明が楽しく、あっという間の体験時間でした」

「世界にひとつだけのすみが出来て、とっても感激しました」

など、喜びの声があふれています。

長野「タイパやコスパばかりが良しとされる現代社会において、墨はもはや不必要なものかもしれません。

でも、あえて僕は伝えたい。ストレスの大きな社会だからこそ、墨が人の心を和らげる効果は大きいはずだと。そうして日本人が大切にしてきた日本の文化の『道』の精神にも、自然と触れられると思うのです」

工房で働く家族や職人を見て育った幼き日

錦光園は店舗と工房と住居がうなぎの寝床のように細長くつながっています。奥にある工房の入り口には、いくつもの缶が所狭しと並んでいました。

長野「これは釜みたいなもので、中にお湯をはり、下から火をがんがんと炊き上げます。昔は薪でしたが、いまはガスを使っています。そしてこの缶の中に膠を放り込んで、溶かすのです。

暖かくなると膠(にかわ)が腐るので、墨づくりは11月から4月ごろまでに行います」

「ここからは服とか手足を擦らないよう気をつけて」と注意され、サッシを開けると、目の前には黄土色の細かな粒子がたっぷりと入った、四角い木の桶が積み重ねられていました。

中身は祖父の代から使い続けている、くぬぎの灰。40桶ほどはあるようです。

前述のとおり、成形した生墨はいきなり自然乾燥するとバキバキに割れてしまいます。そこで、この灰の中に埋めて墨の水分を吸わせます。灰は自然乾燥よりは乾燥力が弱いので、3週間ぐらい、乾いた灰と入れ替えながら、ゆっくりと乾燥させていきます。

同室の右隣の部屋が、墨をつくる工房です。機材も机も椅子も炊飯器も床も、すべてが墨色に染まり黒々と光っています。長野さんがひとつの椅子に腰掛けると、その空間に色ごと馴染んでしまいました。

長野「ここが、できあがった生墨を型入れする作業場です。たいがい、僕はこちらの椅子、父はそちらの椅子に座って作業をしています。

また、手前の扉の向こうは溶かした膠と煤を混ぜ合わせて攪拌して生墨をつくる部屋なのですが、入っただけで真っ黒になるので案内できません」

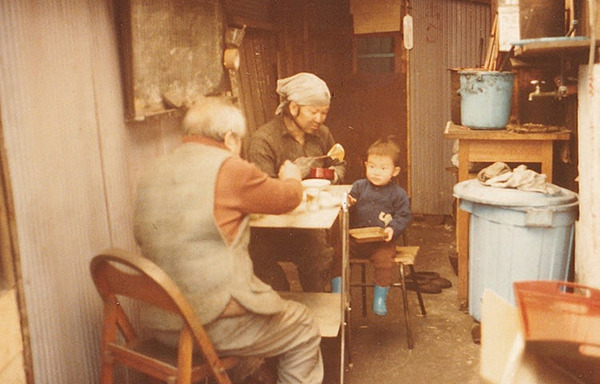

この工房で、祖父や父、職人が一日中、真っ黒になりながら墨をつくる光景は、長野さんの幼い頃の日常でした。

長野睦さんの幼き日の光景(写真提供:錦光園)

自身も手伝いをしており、「墨で食わせてもらったのだから、いつか自分も墨で家族を食わそう」と思っていたそう。そして本当に家業を継いだのです。

いまはその同じ工房に、自分の7歳の娘と5歳の息子が出入りしています。

長野「下の子は手伝いというよりは、邪魔しにきている感じですね(笑)。いつもわけわからないくらい暴れまくっています。上のお姉ちゃんはしっかりしているから、たまに手伝ってくれることもあります。しかも将来は職人になると言うんですよ。

でも、実際には女性の職人さんというのはいたことがない。男尊女卑とかではなくて、たまたまですが……。

自分的には、女性でもできる仕事かなと思うんですよね。世の中に力仕事に従事している女性はたくさんいる。ただ、やっぱり真っ黒に汚れたり、手を怪我していたら入れ墨になってしまったりするので、そこだけは難しいのかなと思いますね」

写真提供:錦光園

長野さんはそう言って自らの手をしみじみと見つめました。「僕はそれほどでもないけれど、父の手にはやっぱりたくさん墨が入っているんですよ」。

その入れ墨の数こそが、自らを墨職人であると信頼できる証しなのかもしれません。(vol.3へ続く)

執筆:堀香織

撮影:合田慎二

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:奈良岡崇子

撮影:合田慎二

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:奈良岡崇子