2024/3/16

【ギャル×ヘラルボニー】「違和感」の原体験を、仕事に生かす力

PERSOL(パーソル) | NewsPicks Studios

人生の大半を占める"仕事"。

しかし、自分の仕事に満足している人はどれほどいるだろうか。違和感を持ちながら日々の忙しさに身を任せ、主体的に行動できていない人のほうが多いのではないか。

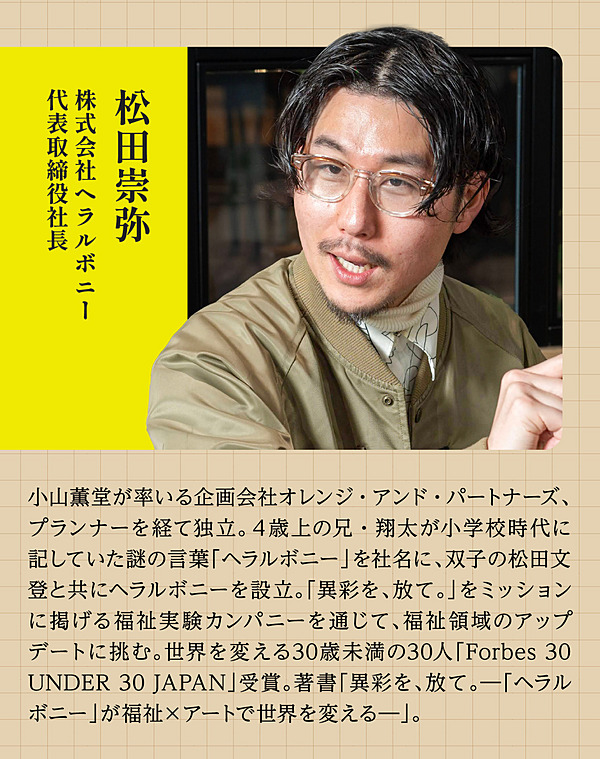

本記事では、前年度アワード受賞者である株式会社ヘラルボニー代表取締役Co-CEOの松田崇弥さんと、今年度アワード受賞者である合同会社CGOドットコム総長のバブリー(竹野理香子)さんの対談を実施。

自分らしく働くために重要な「違和感」の見つけ方や、2人が自分らしい働き方を見つけるまでを聞いた。

ビジネス都合よりも、作家ファーストの価値観を重視

──お二人がはたらく上で大切にしている価値観はどういったものでしょう?

松田 われわれは、会社のバリューの最上段に、ありたい姿として「誠実謙虚」と書いているんです。

それ以外は「挑んでいるか?」のようにスタートアップっぽいフレーズなんですが、最上段の「誠実謙虚」という価値観にはこだわりがあって。

これは僕の新卒時代の話に遡ります。

大学時代にお世話になった小山薫堂さん率いる企画会社「オレンジ・アンド・パートナーズ」に新卒入社し、意気揚々と働き始めたんですが、全然活躍できなくて。

1年目は薫堂さんからから「お前ってこんな静かなやつだった?」と言われるくらい、意気消沈して過ごしていました。

かなり悩んで、12月31日に、薫堂さんに長文のメールを書いたんです。頑張っているけど活躍できていなくて...と。

そうしたら1月1日に薫堂さんから返信があって、「誰よりも誠実で謙虚であれば、たくさんの人が助けてくれる」と。

「少なくとも若いうちは仕事ができる・できない以前に、どれだけ一生懸命にやっているかが評価の対象になる。そういう意味では全力でやっているのであれば(それは行動として)合っています」という内容の長文のメールがきて、モヤモヤが晴れたというか、ああ間違っていないんだと思えたんですね。

こういった体験があって、何よりもまずは誠実で謙虚であることを大切にしたいと思っていますし、社員にも大切にしてほしいと思っています。

──「誠実」でいることって、簡単ではないですよね。特にビジネス的な判断をする際には、誠実さを天秤にかけることが求められるときもあるはず。

松田 そうですね。ただ我々のスタンスは明確で、クライアントファースト以上に、作家ファーストであることを大切にしています。

私たちは、知的障害のある方の作品をIP化して著作権管理・展開する事業をしていますが、作家ファーストであることの例として、著作権を買い切らないようにしています。

ビジネス上は著作権を買い切った方が、交渉や調整がスムーズになりますし、売上も立てやすいとは思います。

ヘラルボニーは、障害のある作家とライセンス契約を締結し、アート作品を小物や雑貨など、ファッションアイテムとして商品化しているほか、企業とコラボしてのアートイベントなどを展開している

ただ、私たちが大切にしているのは作家さんと親御さんと福祉施設との関係性構築やコミュニケーションです。

作品がどのような思想で扱われて、どうアウトプットされて、どう社会に還元されて、いくらあなたの手元に入るのかを伝えること。

こういった行動指針は、創業当初から明確にやってきました。

自分のバイブスに気づいて、ちょっとした違和感を見逃さない

──バブリーさんは、はたらくうえでどのような価値観を大切にしていますか?

バブリー 主語を自分にすることと、ちょっとした違和感を見逃さない。自分のバイブスを大事にすることを大切にしています。

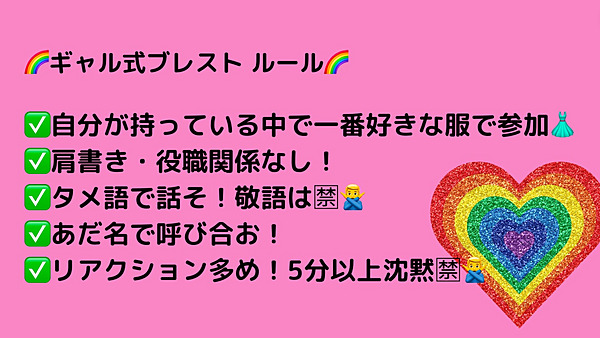

私たちは「ギャル式ブレスト」といって、自己肯定感を上げ、ポジティブ思考になるためのギャルマインドを実装するブレストを企業向けに提供する事業などをしています。

「ギャル式ブレスト」は、ギャルマインドを軸にしたブレインストーミング(課題解決や新たなアイディアを出すための集団での発想法)を通じ、新たな可能性の「タネ」を発見するためのプログラム

そのなかで大手企業の方とお会いすると、「会社主語」で話している方が多いと感じます。「会社の役職としての人格」で言葉を発しているというか。

本来はそれぞれが違う人間だから、それぞれ考えていることがあるはずですよね。

でも日々「会社の人格」で考えるうちに、自分のバイブスに気づけなくなっている方も多いのかなって。

よくギャルの子が言うのは「泥に飛び込みたいよね」とか「だんご虫を転がしたかったら、転がしていいんだよ」とか。

小さい頃は、それくらいの細かな自分のバイブスに気づけていた。私たちは、まだそのバイブスに率直に向き合えていて、それが何より自分らしく感じますし、大切にしている価値観ですね。

──たしかに役職が主語になってしまうのは、思い当たります。

バブリー 「ギャル式ブレスト」を実施すると本当におもしろくて。

初めは、偉い方がビシッとスーツ姿で来て、明らかに部下が気を遣っちゃうような感じになってるんですよ。本人も、立場のある人ですから、それなりの振る舞いをしている。それが正しいんですけどね。

そこに「あんたさ、一旦その役職捨ててみなよ」と、少しずつギャルマインドを入れていくんです。

そうやって鎧を剥がしていくと、「たしかに俺は俺なんだ」みたいに、自分らしさとか自分の小さなバイブスに気づいていくんですよ。

その場では敬語禁止で、部下に「いいじゃん」と言われたら、上司の方も単純に「うれしい」って思うみたいなんです。部下に「アゲ」とか言ってみたり(笑)。

自分のバイブスに気づくと、役職などの外的な環境要因を廃した新しいコミュニケーションが生まれて、組織全体としてもすごく前向きになれるんです。

──肩書に息苦しさを感じている方もいる中で、それらを取っ払う「ギャル式ブレスト」は、まさにアゲですね。

バブリー 「ギャル式ブレスト」では、できるだけ自分のバイブスを感じてもらうために、少しずつ「会社主語」を取り払うような工夫をしています。

例えば初めの自己紹介では、「A社で営業職をしている竹野です」ではなく、「あだ名はバブリーで、ケーキが好きで、最近うれしかったことは◯◯です」と、プロフ帳みたいなものを書いて、挨拶をしてもらっていたり。

プロフ帳を介してコミュニケーションを始めると、どんどんと会社主語が剥がれて、「ケーキが好きなんだったら代官山の新しいお店行ってみたら?」みたいな、その人を主語とした発想が生まれるんです。

松田 今の話に通じることを、僕も障害のある作家たちと触れ合う中で感じます。彼らも、とにかくとてもフラットなんです。

「ヘラルボニー」を創業したばかりの頃、「安倍総理と障害者との集い」という催しがあり、作家さんたちと一緒に首相官邸に行ったんです。

いろんな団体が一同に介し、最後に「ヘラルボニー」のブースに安倍元首相がきました。そこで、買い物をしようと商品を見ていた安倍さんに向かって、作家の工藤みどりさんが「お兄さーん、私の傘も買ってよー!」って言ったんですよ。

その瞬間、緊張感が漂っていた首相官邸全体がドッと湧いて。すごくいい空気になったんですよね。

工藤さんからしてみたら、首相も近所のお兄さんもみんな一緒なんです。

バブリー 私もその作家さんと同じ立場になったら、「私のも買ってよ!」って思うだろうな。

ギャルたちも、相手がどうあれ、思ったことをはっきり言って、そういう人がいることによって「実は自分もそう思っていた」という共感が生まれます。

会社員でいると、空気を読むことが求められたり、忖度することが当たり前とされますが、いかに空気を読まないでいるかも大事で、そうした違和感を出すことは尊重されるべきだと思います。

仲良し兄弟が突然「かわいそう」になった

──お二人とも、ご自身の原体験が現在の事業につながっていると思います。それぞれ、事業を始めるきっかけになった「違和感」の種について教えてください。

松田 現在の事業につながるような強烈な違和感を抱いたのは、中学時代です。

僕の兄は重度の知的障害があります。なので、小学生の頃は毎週、障害のある方々が集まる団体のキャンプやイベントに参加していました。

絵に描いたような障害福祉のコミュニティで、そこでの僕らは「岩手の仲良しなお兄ちゃんと双子の弟ちゃんたち」という扱いでした。

すごくいい家庭だと思われてたと思いますし、自分自身も疑っていませんでした。

でも中学校に入ったら、突然、環境が変わりました。地域のいくつかの小学校がまとめて一箇所の中学に入学し、そこでは、障害を馬鹿にする文化があったんです。

これまで普通に仲良しの兄弟として見られていたのに、突然、兄が「障害がある人」としてカテゴライズされて、周りから「かわいそう」と思われたり、馬鹿にされたりする。なんなんだこれは、と。

松田さんの4歳上の兄・翔太さんが書いた謎の言葉「ヘラルボニー」が社名の由来。他にも、ノートに書かれた文字はデザイン性がある。

加えて当時、障害福祉に関するポジティブな会話は極めて少なく、出てくるのは暗い話ばかりでした。

そこに少しでもポジティブな風を吹き込んでいけたら、イメージを変えられるチャンスがある。あの違和感を少し減らすことができるんじゃないかと思って、ヘラルボニーを始めました。

いまお願いしている作家さんの親御さんから「いろいろな人たちに息子の話をするときに、初めてポジティブな話題を作ることができた」と言われることは非常に多い。少しずつ、役割を果たすことができ始めていると思います。

かっこいいギャルの生き方に、救われた

──バブリーさんは、高校を退学した経験があると伺いました。

バブリー そうですね。高校時代に抱えた違和感が、今につながっていると思います。

私は山梨の田舎出身で、両親ともに先生。特に厳しいわけではないけれど、私自身が親や社会の目線、先生の目線を気にするタイプでした。

なので、小学校中学校まではとにかく勉強ばかりして、高校も山梨の進学校に進みました。いわゆる優等生ルートを歩んでいたんです。

ただ、高校に入学して言われた「お前らは東大にいけ」という言葉に違和感を持ったんです。

「なんで東大に行くんだ?」から考え始めて、「そもそも何のために勉強してるんだ?」と、一気にやりたいことがわからなくなりました。

要するに、アイデンティティの軸が自分ではなく他人や社会にあったから、「自分のやるべきこと」がわからなかったんです。

そこから学校に行けなくなって。ネットを介して人と会ってみたり、東京に行ってみたり。

最終的に、リュックを片手に山梨から大阪まで家出しました。親もドン引きだったと思います(苦笑)。

そして、家出して会った子がめっちゃヤンキーで、周りがギャルでした。そのギャルたちが最強に可愛くて、超憧れて。

彼女たちの生き方、スタイルもかっこよかった。

それこそ社会主語じゃなくて、自分が主語。「うちはこう思うんだけど」と平気で言っていて、私はそれが本当にできなかったから、かっこいいなと思ったし、そういうマインドにすごく救われました。

自分も真似していくうちに「自分らしいってこういうことか」と、誰かを軸に生きることから解き放たれていったと思います。

松田 そこからどう「ギャル式ブレスト」などの事業につながったんですか?

バブリー 2019年に、ギャルの象徴的なブランド「セシルマクビー」がフェミニン路線に変わって「ギャルを捨てた」といったニュースが流れてきたんです。

いやいや待てよ、ギャルは元々はファッションカルチャーだけど、そのマインドこそが素晴らしいんじゃん。それが世の中に価値を生むし、世の中に求められるんじゃないの?と。

ちょうどその頃に元ギャル男と再会して「俺は大企業で中間管理職。上司に忖度をし、部下にはパワハラセクハラにならないように気を遣い、ギャルマインドはもう一ミリもない」みたいなことをボソって言われて、あ、この人を助ければいいんだ、と。

松田 素晴らしい発想を持っていた人が、ポテンシャルを発揮できていない状況をリアルに見たんですね。

バブリー はい。彼を変えようと「ギャル式ブレスト」の前座となるものの実証実験を行い、プログラムに落としました。

社会に対してのアンチテーゼのような要素もあって、そもそも「ギャルは頭が悪い」と言われるとか、街中で暴言をはかれるとか、そんな世の中はおかしいって思うんですよ。

ギャルは私たちにないものを持ってるのに、偏見でネガティブな扱いを受けるのはもったいない。

彼女たちが変わるべきなんじゃなくて、社会の方が変わって多様になっていくべきだし、受容するべき。その入口を作ろうと思っているんです。

大切なのは、自分たちの原点を忘れないこと

──お二人とも経営者ですが、メンバーたちが自分らしく働けるために、マネジメントする上で工夫していることはありますか?

松田 ぶっちゃけ、そんなにマネジメントできていないです(笑)。良い言葉で言うと権限移譲、悪い言葉で言うと丸投げ、ですね……。

バブリー 私もマネジメントなんてできない。ギャルのマネジメントなんて不可能ですよ!(笑)。

松田 ただ、普段の自分と経営者としての自分とのスイッチを切り替える意識をしています。

投資を受けていて、目標の数字も掲げています。本来各停電車のような人間だけど、リミッターを外して特急電車にならないといけない時があるんです。意思決定をするときも、最短・最大・最速を意識していたり。

ただ、目標だけを語るのではなく、自分たちが障害福祉の歴史の上で、どんな新しいページを作ろうとしているのかを伝えられるようにもしていて。

資本主義ど真ん中のスイッチと、自分の原点に立ち返るスイッチを切り替える。どちらも大切だけど、原点を忘れないようにしっかりとメンバーに伝えるようにしています。

バブリー 私は、ギャルの子たちがやりやすい、パワーを出しやすい土台作りをとにかく頑張っています。

あとは、我が強いのはいいけど、相手を拒絶しない価値観を作れるようにしています。「ウチらもいいけど相手もいいよね」という視点を必ず持つこと。

全く異なる大企業の方々と触れ合ううちに、自然と「みんないいとこあんじゃん」みたいな感じで、相手との違いをおもしろがるようなギャルマインドを大切に。

「ギャル式ブレスト」を提供する企業の方々にも、そういった価値観を届けられたらいいなと思っています。

執筆:日野空斗

撮影:曽川拓哉

デザイン:斉藤我空

編集:川口あい

撮影:曽川拓哉

デザイン:斉藤我空

編集:川口あい

PERSOL(パーソル) | NewsPicks Studios