2023/9/6

【警鐘】元ゴールドマン・サックス営業が語る「資本主義の副作用」

元ゴールドマン・サックス 業務推進部長(SDGs/ESG担当)

大企業の不正が連日のように報道されている。

「世界最強の投資銀行」ゴールドマン・サックスに16年間在籍し、理想の資本主義を実現すべく闘ってきた清水大吾氏は、不正の背景には「会社の神聖化」や「日本の伝統的な組織制度」があると分析する。

数十年も続く「不正のバケツリレー」はなぜ起こるのか。

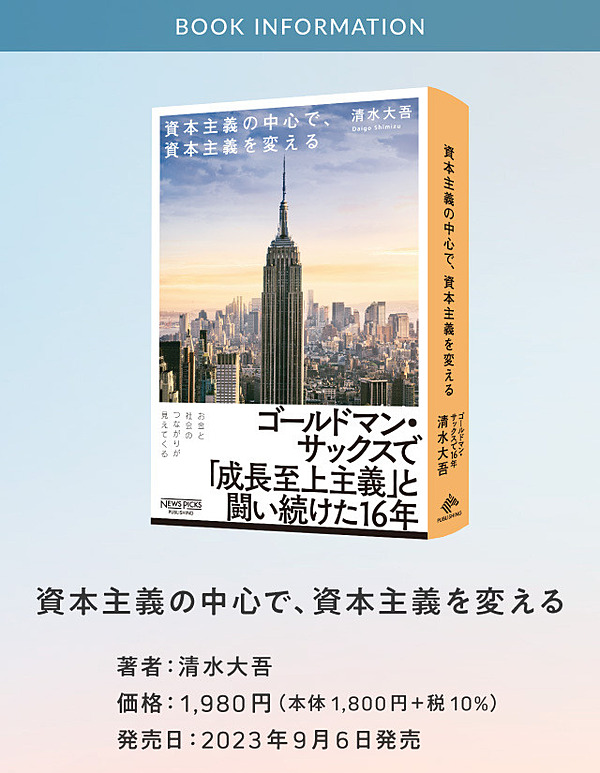

清水氏の初の著書『

資本主義の中心で、資本主義を変える』(NewsPicksパブリッシング)から、一部を編集しお届けする。

- 会社が「永遠の存在」は錯覚である

- 「まじめな社員による不正」は隠れた「あるある」

- 「不正のバケツリレー」を助長する、終身雇用と人事異動

会社が「永遠の存在」は錯覚である

同じ志を共有する人たちが集まって「会社」という仕組みを活用すれば、個人では成し遂げられないような壮大な取り組みも成し遂げられるようになる。

そして会社は社会に対して強大な影響力を持つようになった。

複数ある会社形態のなかでも、より幅広く資金を調達できて規模が大きくなったのが「株式会社」だ。

株式会社の起源は、17世紀初頭の東インド会社だといわれる。

個人ではリスクが大きすぎる危険な航海をするために、株式を発行して多数の出資者(株主)から元手を集めた。そして無事航海を終えたら会社は解散して、財産をすべて株主に分配するという形式が存在していた。

Alberto Suárez / 500px

株式会社においては出資者と経営者の役割が明確に分けられており、経営者は出資者からのお金を預かって経営を任されている。

他人のお金を預かって利益を得たのだから、利益が出ればすべて出資者に分配するというのは当たり前の帰結であるし、そうでなければ誰も出資をしてくれなかったはずだ。

また、航海に失敗したら株式が紙くずになってしまうリスクと隣り合わせである株主は、議決権という形で「経営に対して意思表明を行う権利」を付与された。

さすがに、「お金は出せ、でも口は出すな」では十分な資金が集まらなかったのだろう。

いまでも、株式を保有している人は1株につき1つの議決権を持ち、株主総会において経営に関する決めごとに対して、発言権を持つことが一般的だ(株式のなかには議決権がないものや、1株につき1議決権ではないものもあるが、ここでは割愛する)。

一方で、プロジェクトごとに会社が解散するという形式は消えていき、会社が継続して事業を運営するという方向に前提が変わっていった。

企業会計の世界では「ゴーイング・コンサーン」という言葉がある。これは会社の財務諸表をつくる際に、会社が将来にわたって事業継続していく前提に立つという考え方だ。

この「ゴーイング・コンサーン」は、1年という会計年度で企業の状況を報告するための便宜的なルールに過ぎなかった。しかしいつの間にか「会社が存続しないといけない」という錯覚につながってしまっている。

Thomas Barwick / DigitalVision

そして会社は巨大化し、社会に対して凄まじい影響力を持つようになった。

さらに会社には、我々人間が絶対に逃れることのできない「寿命による死」が存在しないことから、いつしか会社は「永遠に存続しなければならない貴重な存在」へと神聖化されていったのだ。

「まじめな社員による不正」は隠れた「あるある」

会社が、永遠に存在しなければならないものへと「神聖化」されていくと、「会社のために」という美名のもとに、個々人の幸福が搾取されていく光景が日常茶飯事となっていった。

たとえば、会社の利益を最大化するために安易に労働分配率(利益に占める人件費の割合)を下げて、従業員に対して十分な給料を支払わないようなケースだ。

以下の図は日本企業の規模別の労働分配率の推移だ。2008年度のリーマン・ショック時と、2019年度のコロナ禍で企業利益が急減したとき以外は、傾向として右肩下がりであることが見てとれるだろう。

我々に人生のサイクルがあるように、会社にもサイクルがある(「寿命による死」はともかく)。

会社が壮年期を過ぎて活力を失い、本来の目的を見失って存在し続けることだけが目的となる「ゾンビ化」してしまっているケースがある。

存続することだけが目的となってしまうと、そのための行動によって社会に対して害悪をまき散らすかもしれない。

「ゾンビ化」した企業がなんとか利益を確保しようとすると現場にしわ寄せが行き、最終的に従業員が不正に手を染めてしまう例は、隠れた「あるある」だ。

Claire Streatfield / Moment

まじめな従業員が会社を神聖化するあまり、「会社のために」「家族のために」という思いで結果的に不まじめなことをしてしまう。

日本においては、戦後復興を支えた間接金融(銀行が預金を集め、企業に貸し出す形態)から直接金融(企業が直接投資家から資金を集める形態)へ移行する過程で、長らく間接金融の担い手であった地域金融機関の動向が注目されている。

私は某地域金融機関の方とお話をした際に、年配の方が30代の行員に対して「俺たちの代は逃げきれたけど、お前たちの代は無理だよな~」とおっしゃっているのを聞いたことがある。

会社が存続することだけが目的となっていることは認識しながらも、時代に合わせた変化ができない。これが偽らざる実情なのだろう。

そのようにゾンビ化した企業は、いっそのことつぶれてしまった方がよいとも言える。

そうすると、その会社に固定されていた人材が放出される「人材ビッグバン」により、社会全体の活性化につながるというメリットもあるのだ。

その昔、写真用フィルムの事業構造の転換ができずに倒産した米国のコダック社は、事業構造の転換を成し遂げた富士フイルムとの対比でよく語られるが、倒産=悪とは限らない面もある。

コダックの優秀な従業員は他の会社に吸収されていき、新しい環境で大きな活躍をしているのだ。

NurPhoto

ゴールドマン・サックスのように従業員の流動性が非常に高い会社も同様で、石を投げれば元GSの人間にぶつかるといったくらいに、元従業員がいろいろな分野で活躍している。

会社というのはあくまで我々が使いこなすべき「仕組み」であって、我々が会社に振り回されてしまわないように、「所詮は会社」という醒めた第三者の視点を持っておくべきだろう。

逆説的ではあるが、会社を客観的に見るからこそ結果的に会社と良い付き合いができる。

そのような「個」の集団であれば、会社に本来の存在意義を思い出させることによって適切な事業ポートフォリオの転換を促し、ゾンビ化を防ぐことができる。

私の考え方は日本では過激だとみなされるだろう。

日本の奇跡的な戦後復興が、会社と従業員の間の強い絆があったからこそ成しえたという見方には、私も完全に同意だ。

しかし、現状をしっかり見つめ直してみてほしい。経済の成長ステージを過ぎて人口が減っていく日本において産業を活性化させていくためには、適切な新陳代謝が必要であることは論をまたない。

あえて厳しい言い方をすると、「存在意義を失った会社は、どんどんつぶれるべき」なのだ。

たとえば、伊勢神宮には式年遷宮という習慣がある。20年に1度すべての建物を壊し、別の場所に新しい建物を作り変える。

この儀式の背景には、神の勢いを瑞々しく保つ「常若(とこわか)の思想」があるそうだ。元来我々日本人は、そのような新陳代謝の発想を持っている国民であり、戦後復興の過程において会社の存続を絶対視する方が「一時的」なのかもしれない。

しかしその期間が数十年にもおよぶと「常識」と化してしまう。より合理的な判断を下すためには、「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉を我々は肝に銘じておかねばならない。

Japan Stock Photo / Universal Images Group

「不正のバケツリレー」を助長する、終身雇用と人事異動

日本は民族の均質性が高く、あうんの呼吸で組織がまとまってきたという歴史があるために性善説でものごとが進んでゆく。

そのため、「組織論」が重要視されてこなかったのではないだろうか。内部通報制度もほとんど機能しておらず、数十年に渡る不正がものの見事に見過ごされてきた事例があとを絶たない。

定期的な人事異動があるにもかかわらず「不正が数十年もの間しっかりと引き継がれてきた」ということは、それがけっして個人の悪意によるものではないということを意味している。

不正のもともとの発生要因は、経営者の独裁化や資本市場からの短期的な収益プレッシャーによって、現場に過度な負担がかかったことだろう。

しかし定期的な人事異動があるなかで、その不正が数十年も明るみに出ないというのは、また別の問題をはらんでいる。

Martin Poole / The Image Bank

「何かがおかしい」と思った人も多数いたはずだが、それを口に出すことは難しい。終身雇用を前提とする雇用形態のなかでは、会社から不遇な扱いを受けるかもしれない内部告発をするのは非常に勇気のいることだ。

ある程度の年次となり、終身雇用で得られる生涯賃金をベースに人生設計を立てて家族を養っている従業員は、「何かがおかしい」という正義感よりも、「家族のため」という自己犠牲の精神が優先されるはずだ。

また、いまは不正を目の前にしていても、数年経てば人事異動によって他の部署へ異動できるのであれば、自分が担当の間に不正が発覚しないことを祈ることになるだろう。

これは、いつ爆発するかわからない爆弾をバケツリレーしているような感覚に近い。いずれ爆発することはわかっていても、「それが自分の番でなければよい」というマインドになってしまうのだ。

Firmafotografen /iStock

「株が高いは七難隠す」とも言われるように、経済成長の過程では結果的に帳尻が合ってしまうなど、表沙汰になることは少なかったかもしれない。

しかし、昨今過去の不正がどんどん明るみに出てきている状況を鑑みると、我々は資本市場を客観的に見る投資家の力も借りながら、「組織のあり方」を改めて追求していかなければならないのではないだろうか。

執筆:清水大吾

編集:的場優季

デザイン:岩城友里恵