【秘伝】商社、トヨタも源流。「近江商人」が400年守るオキテ

コメント

注目のコメント

「近江泥棒、伊勢乞食」というように、日本人の大部分が農民であった江戸時代までは、近江商人や伊勢商人という異質な生業の人々は、よそ者であり、警戒の対象でした。

流通を握れば儲かることはわかっているのですが、地域に入っていくのが容易ではありません。

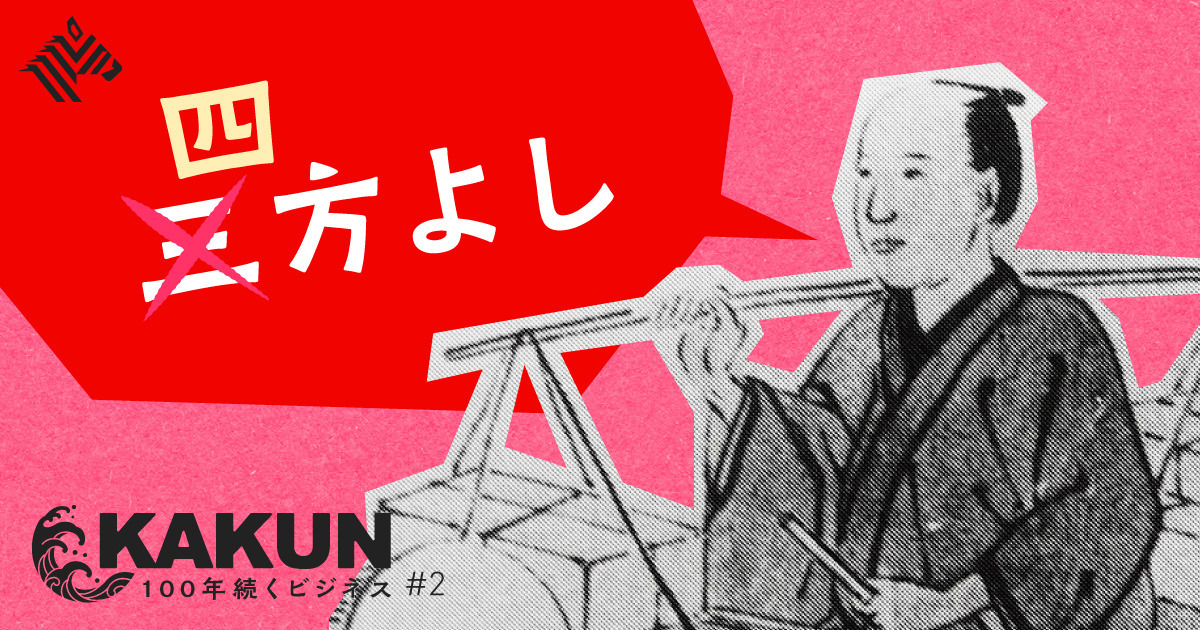

そうであるからこそ、「三方よし」とかいった、商人の生業を正当化する言説が、盛んに流布されました。

近江商人の主力商品は呉服でしたが、これは近江が、京都という日本随一の繊維産業生産地と消費地の後背であったことによります。

京都がつくり、消費し、近江商人が中古品を売り歩いていたわけです。

いわば古着界のビッグモーターです。なお、ビッグモーター(旧ハナテン)が大阪発祥であるのも、だいたい同様の背景によります。

江戸時代の経済の中心は、海運流通の中心である大阪でしたが、明治以降の財閥、総合商社が、近江商人の伊藤忠、伊勢商人の三井やイオンなど、乏しい商品を東海道とその分かれ道で売り歩いてきた近江商人、伊勢商人の中から出てきたのは、示唆するところが多いです。

武士との関りが多かった住友と三菱は、また別です。今日の記事も、経営哲学を学ぶ上でとても参考になる記事ですね。

「決して投機的な相場に手を出すな」、「商売はとにかく控えめに行え」としつつ、本業転換、フランチャイズ化、MAなど、事業としてはしっかりリスクをとって成長の機会をとらえていった様子があります。

オキテは、そのような成長の道程を経て練られたものなのかもしれませんが、長期的な結果をとるために慎重にリスクを考慮し、適切なリターンがあるときは大胆に攻めるということなのかもしれません。

また、副業する、上司に交渉する、ルールを作っていくなど、現代にいきる個人としても学ぶべきプロセスがあり、興味深いですね。

しかし、もっと重要なのは、「慎み十か条」となっているように、まずは「慎む」の精神ですね。

十か条の最初にあるものは、「慎みの心を大切に。・・陰徳善事の心を大切に」(第一条)、「先祖に感謝」(第二条)、「不誠実な行動を慎め」(第三条)など。

小学校時代に、先生から「誰も見ていなくても、廊下にゴミが落ちていたら、拾いなさい!」と言われていたことを思い出します笑

常にお天道様に見られている気持ちで、驕らず、徳を積み、周りを幸せにできる人や会社が長く繁栄するということでしょうか。

朝からよい記事を読ませていただきました、ありがとうございました。ステークホルダー資本主義、パーパス経営、人的資本経営、ルールメイキング、サプライチェーンマネジメント、M&A戦略ーーーetc .

現代の経営は400年前の近江商人が既に全部やっちゃっているのではないか?

そんな気になるほど、近江の国から生まれた近江商人の経営哲学は、現代に通じる普遍的なセオリーが満載でした。

副業、ジョブチェンジ、コミュニティなど、個人がキャリアを形成する上でも重要な法則が詰まっています。

個人的に印象的だったのは、叶えたい仕事やポジションがあるならまずは、上長に言ってみること。

自ら、市場を作ること。人材の育成には、手間暇惜しまないこと。

コミュニティを形成し情報を共有することなど。

ただ、家訓を破った者には……驚きの顛末が待っている。この始末の付け方もスゴいです。

代表的近江商人の山中家家訓の「慎み10ヶ条」も、一つ一つ味わい深いので、是非お読みくださいませ!