2023/4/8

【躍進】負債2億円から年商8.5億。沖縄天ぷら店の多角化戦略

天ぷらは、日本人だけではなく外国人にも人気の和食の定番です。高級店で食べるイメージがありますが、南国・沖縄では「沖縄天ぷら」をおやつ感覚で食べる食文化が根付いています。

その沖縄天ぷらを沖縄県内で年間360万個販売しているのが「上間フードアンドライフ」(沖縄市)です。元々は“街の弁当屋”でしたが2009年に法人化。当時、2億円の負債を抱えるなど、波乱な状態での出発でしたが、新規事業の立ち上げなどで今や年商8億5千万円の企業に成長しました。

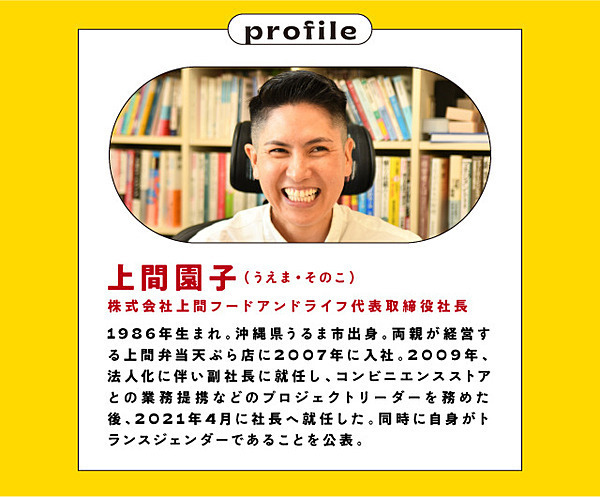

現在同社のかじ取りを担うのは、2021年4月に2代目社長に就任した上間園子社長です。見据える先は中小企業(資本金総額5千万円以下または従業員数100人以下)としては沖縄県初となる東証グロース市場への上場です。自身がトランスジェンダーであることも公表した上間社長の経営理念に迫ります。(全3回)

その沖縄天ぷらを沖縄県内で年間360万個販売しているのが「上間フードアンドライフ」(沖縄市)です。元々は“街の弁当屋”でしたが2009年に法人化。当時、2億円の負債を抱えるなど、波乱な状態での出発でしたが、新規事業の立ち上げなどで今や年商8億5千万円の企業に成長しました。

現在同社のかじ取りを担うのは、2021年4月に2代目社長に就任した上間園子社長です。見据える先は中小企業(資本金総額5千万円以下または従業員数100人以下)としては沖縄県初となる東証グロース市場への上場です。自身がトランスジェンダーであることも公表した上間社長の経営理念に迫ります。(全3回)

INDEX

- 天ぷらはおやつ感覚のファストフード

- 国税の税務調査、借金…つぶれる寸前に

- 法事料理の配達サービスで躍進

- 店舗数増やし工場の稼働率を向上

天ぷらはおやつ感覚のファストフード

上間フードアンドライフが運営する「上間沖縄天ぷら店」のルーツは、沖縄県石垣市出身で、漁師だった上間さんの祖父・喜仁さん(故人)が沖縄の復帰前、沖縄市中央のゴヤ市場で開いた刺し身屋でした。余った刺し身を天ぷらにしたところ、ヒット商品となり、刺し身屋から天ぷら屋に変わりました。その後、親族が複数にのれん分けして、上間さんの両親も2001年に同市登川に出店しました。

2001年に沖縄市登川に天ぷら店を出店した上間さんの両親ら(提供・上間フードアンドライフ)

上間 「本土の人は天ぷらに塩や天つゆをつけて食べますが、沖縄天ぷらは分厚い衣に味がついているので何もつけずに食べられます」

具材は魚やイカ、エビといった定番はもちろん、モズクやサツマイモなど沖縄ならではのものも取り扱っています。

作り方は、小麦粉に卵と“企業秘密”の調味液を入れた「バッター液」を作り、高温の油でさっと揚げた後、さらに2回揚げます。そうすることで衣に包まれた食材が蒸された状態になり、フワっとした食感が楽しめるのです。

「本土の天ぷらはマツタケ、エビといった高級な食材をたしなみますよね。沖縄天ぷらは衣をおやつ感覚で食べる料理として発展してきた歴史があり、むしろファストフードに近いです。冷めてもおいしく食べられるように衣にも工夫をしています」

店頭に並べられた「沖縄天ぷら」。魚、イカ、サツマイモ、モズクなど種類が豊富だ

沖縄では天ぷらを、おばあちゃんが家で作ってくれたり、駄菓子屋で食べたり、職場の会議の休憩中に小腹を満たすために手に取ったりします。

上間さんは「大阪で言うと、たこ焼きに近い感覚ですね」。実際に天ぷらが売れる時間帯は朝食や昼食、夕食の時間帯ではなく、10時、14時、16時台によく売れると説明します。

店舗では天ぷらだけではなく、沖縄そばやポーク玉子おにぎり、とんかつ弁当なども販売しています。朝は昼ご飯の弁当と一緒に天ぷらを購入してから那覇の職場へと向かう人たちが多く見られます。

店舗にはさまざまな弁当や、沖縄で親しまれているポーク玉子おにぎり(ポークランチョンミートと卵焼きを挟んである)も提供されている

国税の税務調査、借金…つぶれる寸前に

地元から愛されていた街の弁当屋ですが、2008年に窮地に立たされました。

その年に突然、沖縄国税事務所の税務調査が入ったのです。上間さんの両親が前年、弁当屋の裏に自分たちの事務所と賃貸アパートが併設された延べ床面積400㎡の工場を建設しました。この建物の建設費をどう捻出したのか、税逃れしてためた資金を充てたのでは、と国税事務所が疑念を抱き、調査されたのです。結果、追徴課税8000万円の支払いを課され、工場建設のための借り入れと合わせて約2億円の負債を抱えました。

上間さんの両親が建てた事務所兼工場(提供・上間フードアンドライフ)

上間 「追徴課税を命じられるまで、まともな帳簿がなくお金の出入りの管理が全くできていませんでした。多額の負債を抱え、スタッフの給与もどう賄うかという状況になってしまって、本当につぶれる寸前でした」

ちょうどその頃、兄の上間喜壽(よしかず)さんが東京の大学を卒業するタイミングでした。

緊急の家族会議が開かれ、経理をしっかり行う意味合いも込めて法人化することを決めました。店を引き継いだ兄を社長に、店を手伝っていた上間さんを副社長とした体制での再建が2009年5月からスタートしました。

兄で現会長を務める上間喜壽さん

法事料理の配達サービスで躍進

兄弟による二人三脚で始まった街の弁当屋の再建。まず、最初に手をつけたのが財務状況の把握でした。

上間 「店を切り盛りしていたのは母だったのですが、原価率を全く考慮しないサービスだったため赤字が膨らんでいて、当時キャッシュは100万円しかありませんでした。まずはキャッシュフローの安定を目指しました」

銀行からの借り入れで事業資金が回るようにし、仕入れ額、固定費、利益の把握に半年間かけて努め、原価率の改善を図りました。また、仕入れ先に対して買い掛けなどの取引変更の交渉をしたり、仕入れ先や原材料の見直しなどコストも大幅に見直したりしました。

次に着手したのが、法事向けの仕出し料理事業を、BtoBだけでなくBtoCに展開することでした。法人化する前から葬儀会社との取引があり、法事関係の取引で年間1千万円以上の売り上げがありました。これを喪主ら個人向けにも広げようとしたのです。

沖縄の法事行事では本土と違って精進料理ではなく、三枚肉(豚肉)やかまぼこなどの食材を重箱に詰めた「重箱料理」を供えるのが習わしです。また折り詰めに入っている食材は、天ぷらが定番料理の1つとなっています。上間フードアンドライフは葬儀会社との取引で、そうした法事用の重箱や折り詰めを作って納品していました。

沖縄の法事用重箱。白かまぼこや三枚肉、魚天ぷら、ゴボウ、揚げ豆腐などを詰めるのが風習となっている(提供・上間フードアンドライフ)

上間 「沖縄は本土と違って独自の法事行事が年間、多くあります。どんな料理を準備したらいいか分からないという人たちが多くなっている中で、個人向けにパンフレットを配布して、県内全域で無料配達するサービスを始めました。今ではUber Eatsなどの配達サービスも沖縄で身近になりましたが、当時は配達サービス自体が珍しかったです」

大手スーパーは廃棄ロスや発注ミスを懸念して大量受注を積極的に行っていませんでした。個人を想定した法事用マーケットにはほぼ競合がいない状況でした。

“モデル”が存在しない初めての事業で、適切な単価が分からない状況に従業員たちからは「単価が安かったらどうするのか」と反発の声が続出しました。上間さんは会長と一緒になって現場で説明してスタッフに理解を求め、事業をスタートさせました。

人海戦術で各家庭への配達を開始し、サービスを知ってもらうためにパンフレットをポスティングするなどし、徐々に認知度を高めました。また注文予約を前日までに行えるようにしました。

「沖縄の人はギリギリにならないと動かない県民性があるんです。前日に注文予約ができることも評判になりました」

店舗数増やし工場の稼働率を向上

新規事業は開始から数カ月後に予約が殺到し電話が鳴りやまない日もあるほど受注が入るようになりました。デリバリーでは、法事用の重箱だけではなく、豚肉やニンジン、昆布が入った沖縄風炊き込みご飯「ジューシー」のおにぎりや弁当の配達も展開しました。法人化時に1億円だった年商が2010年には3億円に増えました。「この配達事業の成功が今、会社を支える基盤になりました」と上間さんは振り返ります。

一方、再建で最もネックとなっていたのは両親が建てた工場でした。元々弁当や総菜は店内の調理場で作っていました。当時、両親は販売スペースを広くしたいとの考えで、店の裏側に調理場を伴う工場を建てたのです。ただ、当時の工場の稼働率は30%で、早朝に販売する弁当の総菜を作るためだけに夜中に稼働していた状態でした。

そこで、工場の稼働率を上げるために取り組んだ施策が店舗数を増やすことでした。沖縄の法事行事を重んじて積極的に行っている地域を選び、2015年までにうるま市勝連、沖縄市山内、浦添市牧港の3店舗の出店を実現させました。これら計4店舗で販売する天ぷらや総菜の製造で工場の稼働率を上げていきました。

パーティーや会合などで利用できるケータリングサービスもスタートさせました。ケータリングでは、天ぷらだけではなく、ジューシーおにぎりやミニハンバーガー、タコライス、ポーク玉子おにぎり、チーズケーキなど20種類の料理を提供しました。

会合や会議のアフターパーティーなどの需要を見越して始めたケータリングサービス(提供・上間フードアンドライフ)

ケータリングサービスは、大量の総菜を工場(セントラルキッチン)で製造してきたノウハウを生かした事業でした。合わせて料理の提供だけではなくイベント会場の演出も手掛けました。

上間フードアンドライフは沖縄県内の泡盛製造会社の新商品PRイベントなどの演出を担当。オレンジ色を基調とした南国のイメージを取り入れた演出は多くの人たちから好評でした。

このサービスは口コミやSNSで拡散され、2019年にはこの事業だけで売上高が2500万円まで伸長。これにより、2020年3月期の売上高は8億5千万円にまで成長しました。

“街の弁当屋”の経営立て直しは県内メディアで多く取りあげられ、上間フードアンドライフの知名度は大きく高まりました。そして、「上間の沖縄天ぷら」というブランドも、瞬く間に県内に広がったのです。

※Vol.2に続く

取材・文:比嘉太一

撮影:落合綾子

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:中村信義

撮影:落合綾子

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:中村信義

めざすは上場、そして世界

沖縄天ぷら店の多角化戦略