2023/4/6

経済安全保障にも影響? なぜ、日本は「創薬」に投資すべきなのか

NewsPicks Brand Design Senior Editor

「失われた30年」を送ってきた日本。

20世紀後半に「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれた競争力が、今や見る影もないのは、周知の通りだ。

日本は本当に イノベーション大国として再興することはできないのだろうか?

そんなビッグイシューに対する解を探索すべく、NewsPicks Brand DesignとNewsPicks Studiosは、横断プロジェクト「INNOVATION for 2030 sponsored by 日本製薬工業協会」を展開してきた。

第1弾の動画番組「THE UPDATE」では、「『貧しい国』日本がイノベーション大国になるためには?」と題し、日本がイノベーション大国になるためのヒントを探った。

第2弾の動画番組「NewSession」では、「課題解決型から脱却せよ。縮小時代の新・イノベーション」とし、短期的に成果が見える課題解決型ではなく、中長期に投資し、新たなイノベーションの時代を切り開いていくための方法について語りあった。

そして、本プロジェクトの最後を飾るのが、2月21日にリアルイベントとして開催された「『創薬革命』を起こすイノベーションの鍵」だ。

本イベントでは、日本がイノベーションに可能性を見出せる分野の一つとして「ヘルスケア」にフォーカス。

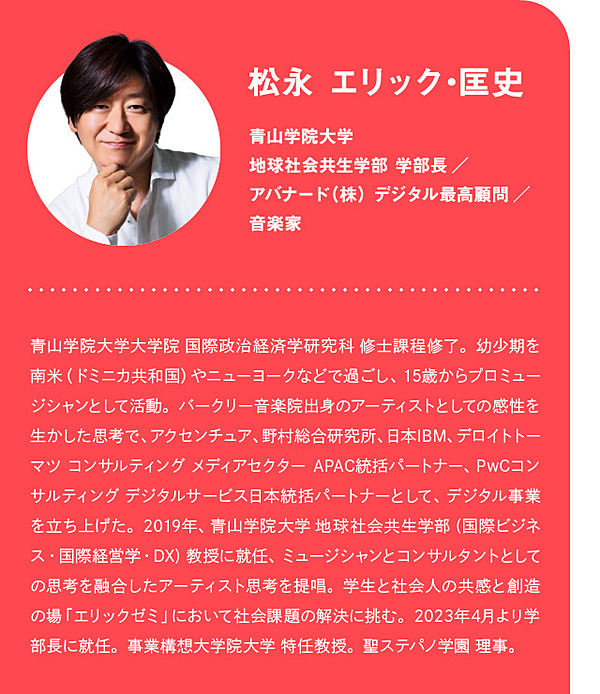

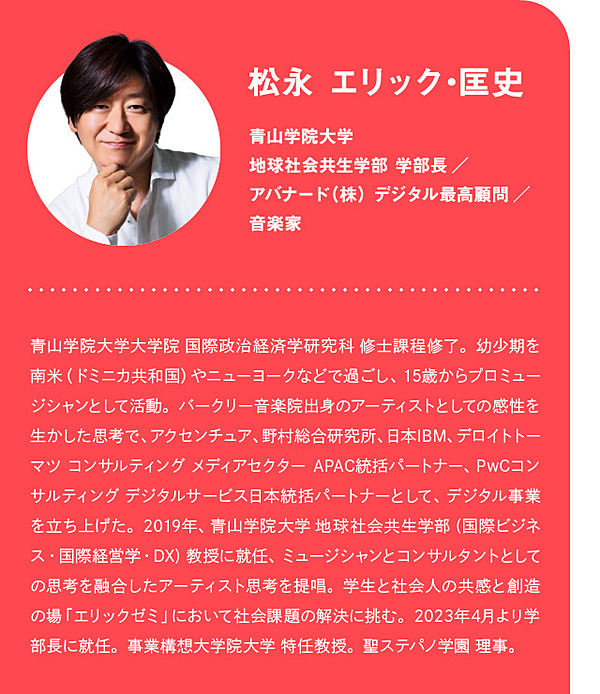

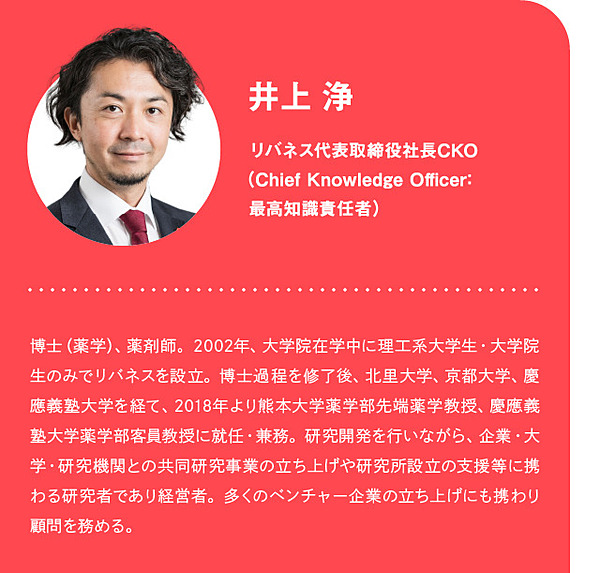

第1弾、第2弾と同様に、プロジェクトリーダーである青山学院大学 地球社会共生学部 学部長である、松永 エリック・匡史氏をホストに、ヘルスケア、ヘルステック分野の専門家をお迎えし、「ヘルスケア」「創薬」といったキーワードからイノベーションのヒントを探った。

──新型コロナウイルス感染症の世界的な流行もあり、ヘルスケアに注目が集まりました。みなさんのそれぞれの現在地から、ヘルスケア市場をどう見ているか、教えていただけますか。

小栁 確かに、新型コロナウイルスの感染拡大は、我々のヘルスケアに対する捉え方を大きく変えました。

みなさんの記憶にも新しいと思うのですが、2020年1〜2月に大型クルーズ船で集団感染が起きました。

実はその2年後、スタンフォード大学のコラボレーターから、乗客たちの血圧データがほしいと連絡があったんです。

でも、私のネットワークでは日本として研究に活用できるデータが、有るのか無いのかすらわからなかった。

その後も、アメリカから日本の製薬企業が保有する薬がコロナに効くのではないかと、候補のリストが届いたんですよね。

それを手に製薬企業をまわって、「抗コロナ薬として開発しませんか?」と、各社に持ちかけたんですが、なかなか会ってもらえる機会がなかった。

日本の医療体制には、情報を迅速に共有するDX(デジタルトランスフォーメーション)で致命的な遅れがあると気づかされました。

さらに、この未曾有の危機に自社の売上という尺度でしか判断ができない、製薬企業の事業の硬直性に危機感を覚えます。

エリック そもそも、日本はなぜデータが取れないんでしょうか?

小栁 私なりに海外の状況をお伝えしますね。

たとえば、アメリカでは患者の同意に基づいた仕組みが浸透しています。一方で、データ収集については官民ともに盛んに行われていて、同意の必要な範囲はどこまでか、個人の権利利益の保護はどうあるべきか、といった議論がきちんと行われている。

さらに、国内では比較的広く医療情報の利用を可能にする仕組みをつくっている印象です。

一方、ヨーロッパは生体情報や、ゲノムなどの身体に付随する情報は国有財産だという考え方があります。

その象徴が、2018年のGDPR(一般データ保護規則)の施行でした。これと前後して、英国では大規模なゲノム情報の共有が始まり、北欧でも40年以上にわたって全国民の医療情報は管理されており、活用を前提とした動きが活発です。

ただ、日本では個人情報と医療情報が十分に整理されていません。活用するにもルールが整っておらず、特にヘルスケア領域での活用が進んでいない原因となっている印象があります。

情報の管理については、医療機関ごとに異なる情報システムが導入されて、管理する倫理委員会の意見も機関で異なるケースがあります。

そんな状況で、全体的な構造化されたデータベースやルールの構築が遅れたため、利活用や欧米とのデータ共有には大きな壁があります。

井上 情報共有の視点でいうと、コロナの影響によってポジティブになった側面もあると思います。

パンデミック以降、同時にコロナにかかわる大量の論文が、世界中の研究者たちから投稿されました。

それと同時に「プレプリント」という査読が終わっていない論文に対しても、たくさん共有され始めたんです。

危機的状況を打破するためには、査読を通ってなかったとしても、スピード感を持った知の共有が必要だった。

通常は、査読が終わってはじめてエビデンスがあると認められますが、プレプリントが共有されるようになったのは革命だと感じました。著者に対してフィードバックもかかりますし。

エリック プレプリントで情報を出せるかの重要性については、情報産業やその他の産業でも同じことが言えると思います。

完璧なものをリリースするのではなく、まずはベータ版で出しユーザーの意見に耳を傾け、その後も改善を繰り返していく。

日本人は不完全なものをリリースするのが苦手なんです。GoogleのGmailやストリートビューも、もとはベータ版だったんですけどね。

井上 そうですよね。今の若手研究者たちは、プレプリント文化で育っている人材もいるので、そういう意味では逆戻りせずに、発展すればいいなと思っています。

──ビジネスサイドからはどう映っていますか?

吉澤 確かに情報共有の観点にはまだまだ課題はありますが、ビジネスチャンスもあると感じています。

例として、ヘルスケア分野での個人データの活用について、私自身の現在の取り組みを紹介します。

私は、2023年より投資する立場から、社内起業家として健康増進を目的としたプロジェクトの立ち上げを進めています。まだ詳しい点はお話しできないのですが、健康保険にかかわる事業領域です。

健康保険には大手企業向けの健保組合に加えて、自営業者が加入する「国民健康保険」、中小企業向けの「協会けんぽ」などがあります。

そこには、薬と処方量、病院が取った処置、診断病名など、膨大なデータが記載されている。そういった個人の医療・介護・健康データを、本人の同意のもとに集約すれば、健康増進や生活改善に繋げられる。

さらに研究者や製薬に携わる方が、データにアクセスできれば、コラボレーションや研究を進められるはず。そうすれば、非常に大きなビジネスに繋がると感じています。

また、私はこれまでヘルスケア関連のスタートアップを中心に投資業務を行ってきたのですが、ここ数年で医療従事者の起業家が増えてきました。

医療ヘルスケア分野の人材採用システムなどを手掛ける企業が現れたように、医療従事者が起業することで、人材・資金の流動性が高まっている状況です。

医療従事者は、現場の課題に対しリアルな目線からビジネスを考えられる点に加え、医療機関の担当者との目線も合っています。だからこそ、起業したときに市場ニーズをしっかり捉えられる。

一方で、ビジネスに必要な資金や人材に対するナレッジは不足しています。そこに我々のようなVCが橋渡しができると考えています。

エリック 今まで、医療機関でしか取れなかったデータが、誰でもスマートウォッチで取れる時代ですからね。

「NewSession」でもお話ししましたが、大企業単体ではなく、大企業とベンチャー企業が柔軟にコラボレーションできれば、イノベーションが生まれやすいと考えています。

──ヘルスケアでイノベーションを起こすには「情報共有」がキーワードになるわけですね。具体的にはどんなアクションが必要ですか?

小栁 私からは「創薬」にフォーカスしてお話ししたいと思います。

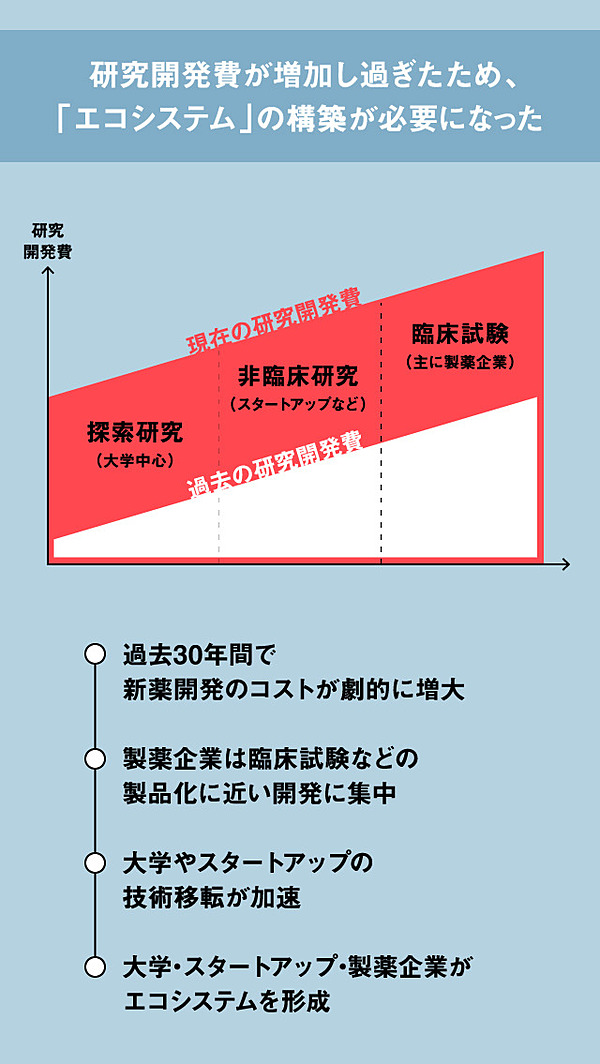

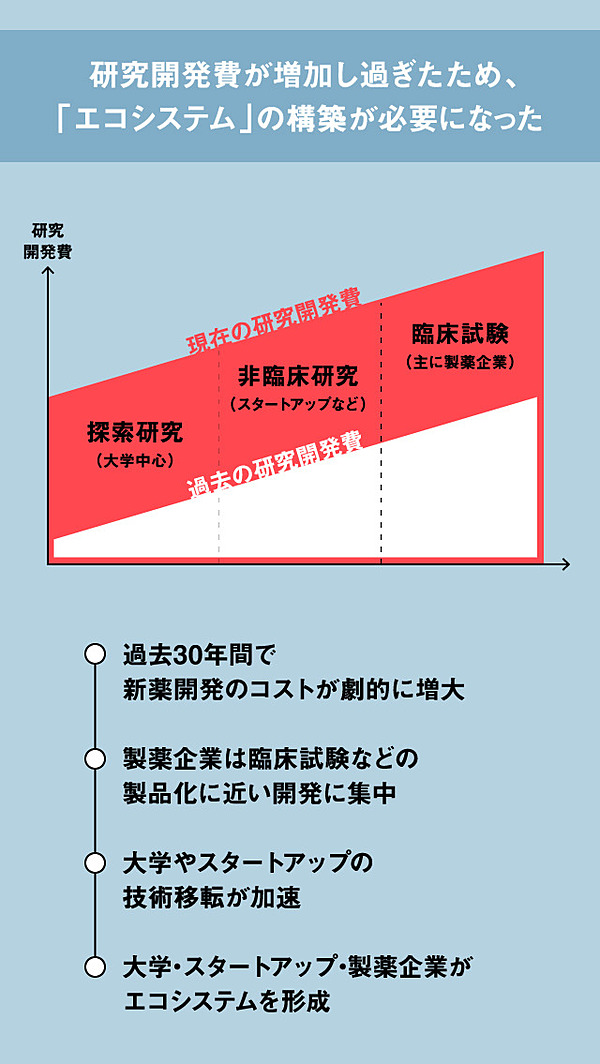

その中で「エコシステム」がポイントになると考えていまして……。こちらの図を見てください。

これは過去30年間で創薬開発にかかったリソース(コスト)をざっくり表したものですが、だいたい2倍になっています。

アメリカのタフツ大学のデータによると、1つの薬をつくるための費用が、30年前は約800億円だったのが、現在は約2,800億円になっている。

つまり、非常に莫大なお金がかかる。これを製薬企業1社で取り組むなんて、到底難しい話です。だから、製薬企業は製品化に一番近い「臨床試験」のフェーズにリソースを投下します。

となると、その前の段階を大学やベンチャーにお願いする。しかし、日本は各フェーズとの連携が取れていない印象です。

仮に「探索研究」のフェーズで大学がノーベル賞級の発見をしても、「非臨床研究」であるデータ取得、「臨床試験」を経て製品化する段階まで進みづらい。だから、このエコシステムの構築がとても重要です。

井上 それは、公的研究費の「科学研究費助成事業(科研費)」の審査でも同様です。

助成を受けるには、研究の目的と課題を書いて提出するわけですが、毎年10万件ちかくもの申請書の中から、通るのは3割くらい。

つまり、約7割は玉石混淆とはいえ、可能性があるかもしれないのに眠ってしまう。リバネスではそれらが眠ってしまわないよう、その研究内容を企業が見られる「L-RAD」という仕組みをつくりました。

だから、小栁さんがお話しされたように各フェーズで連携が取れていないだけで、エコシステムが構築できれば、イノベーションに繋がる“種”はむちゃくちゃある。

ポイントはイノベーションの種を、できるだけたくさん見つけられて、育てられる環境をつくること。そのためには情報共有するカルチャー醸成や連携の仕組みを整え、成果に繋げるための精度向上が不可欠です。

エリック 組織や企業の壁を越え、横連携で情報交換するマインドセットが起きてくると、イノベーションは次のステージに行きやすくなります。

井上 そもそも大学って技術が組み合わさることが少ないんです。でも科学技術って、集合体をつくらないと課題を解決できない。

なので、その連携を取れる機会をつくるのが、創薬分野においては重要だと思います。

吉澤 VCとしては、ある研究が“種”であると認識しても、なかなか投資に至りません。重要な要素となるのは、チーム組成だと考えています。

たとえば、研究者が製薬企業の中にいるBizDev(事業開発)の経験者を呼んでこられたりと、実際にドライブするためのチームをつくる。

つまり研究者一人では難しくても、チームでなら臨床試験や製品化に進めていくために、ビジネスサイドとも情報共有ができる。

ただ、研究者自身が人材を探そうとなると、なかなか難しい。そういったペインをVCが担えるとも思うのですが、事実上そういった連携が取りにくい状況なのは、お二人の話の通りだと感じます。

井上 加えて、個人的には“楽しむこと”がポイントだと感じます。ヘルスケア領域はグレーゾーンが多い。たとえばストレスは主観的なもので、なかなか客観的に捉えられませんよね?

そういった明確に捉えられないイシューをイノベーションの種とすると、いろんな角度から入りやすいので、みんなが楽しんで入ってこられる。それが、グレーをホワイトにしていく推進力になるのかなと考えています。

エリック ヘルスケアの意味を問うことも重要ですね。僕は大学で学生たちと日々コミュニケーションを取っていますが、「ヘルスケア」の言葉一つでも、僕と学生の認識は違う。

そういう意味では、創薬に限らず、ヘルスケアの領域ではよりユーザー側の視点が重要だと感じます。それも“種”になる可能性がある。

ヘルスケアの意味や価値が、世代間や社会間で変わるなかで、いざ研究となると固定された思考で、ピンポイントに突き詰めてしまう。

だからこそ、アカデミアやベンチャー、製薬企業が様々な世代のユーザーとうまく結びつくと、グレーゾーンにある”種”が芽吹きやすいのかなと思います。

──さて、最後のパートとなりました。10年後、20年後も創薬でイノベーションを起こすために、するべきことはなんでしょうか。

小栁 僕は2つあると考えています。

1つは「DX」。データと実社会をきちんと結び付けながら、すぐに答えが出る仕組みをつくること。

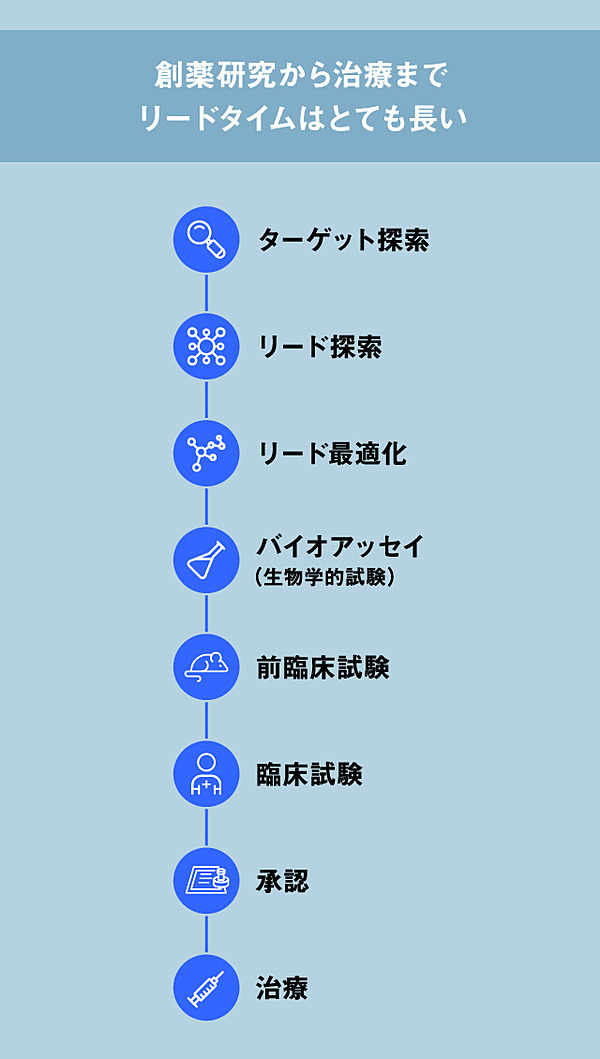

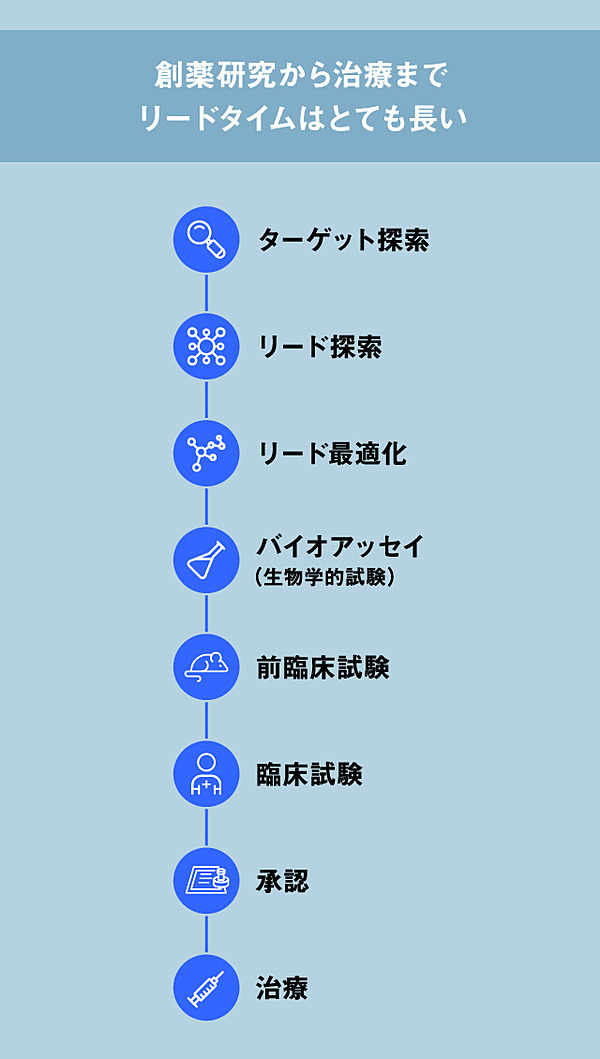

下記の図にあるように、研究者が創薬研究から薬を処方する間には、化合物探索から臨床試験、治療まで長いリードタイムがある。

私もお手伝いしている、産官学連携でAI創薬を目指す「ライフインテリジェンスコンソーシアム」では、創薬のステップごとのプロセスを個別自動化するのではなく、一気通貫でデジタル化し、短期間の開発を目指しています。

私も、この図の一番上でずっと酵母の研究に取り組んでいましたが、一番下の臨床試験の現場についてわかるかっていうと、正直難しい。

それは逆もしかりで、お医者さんが一番上を理解できるかというと、また難しい。

これらすべてのステップが持つデータを構造化し、試験管から臨床現場に至る情報のデータ連携ができれば、理想的な社会ができると思います。

2つ目が、創薬技術を適切に評価し、投資していくことです。

医薬品を開発していくには、長い時間軸でお金を投資する必要があります。

たとえば、モデルナに投資した米国のVCフラッグシップ・パイオニアリングは、約100社のスタートアップのうち、30社以上を上場に導いていますが、トータルのファンドサイズは約370億ドル(約4600億円)以上。

彼らは事業評価をするときに、実際に再現実験を行ったり、技術を「評価」する点にもお金をかけています。

さらにモデルナのケースのように事業創出から手掛け、これまでになかった投資モデルを構築している。

翻って、日本では「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」でワクチンは500億円、それ以外に投資を加速するための3,000億円の基金を準備しました。日米の差はまだ大きいですが、戦うための資金は政府も用意してくれたわけです。

ただ既に新型コロナウイルスのワクチンを買うために、何兆円ものお金をアメリカに払っているわけですから、日本はもっと創薬に投資をしたほうがいいと考えています。

生命にかかわる部分を握られてしまうと、欧米との関係によっては経済安全保障上のリスクとなりかねません。

だからこそ日本は頑張ってヘルスケアへ投資を注力し、インフラや仕組みを構築することが必要なんじゃないかと思いますね。

吉澤 投資の観点だと、やはり「再現性」が重要になってきます。

今までみたいに「1つの薬がすごく売れたので良かったね」「投資した分のリターンがあったね」といった話ではなく、次のことまで期待したい。

DXによって完成した薬が、次の薬の開発にも活用できるとか、そういうシナリオを出すのは非常に重要。

そして「再現性」が可能な創薬のモデルを確立させる研究者やベンチャー、製薬企業は投資対象になりやすいですよね。

井上 冒頭にもお話ししたように、いっそ薬の開発もやり方を変えてみてもいいんじゃないかと思っています。

コロナみたいな世界的課題があったから、みんなが必死になって協力して、新しい研究スタイルとか、論文、ワクチンがバンバン出た。

コロナ禍だから、通常の仕組みだと絶対薬として認められなかったのが、あの緊急性で一気につくれたっていうのはあるはず。

そういったスピード感をこれからの創薬にも活用できないかな、と。

たとえば、ある病気に対する創薬の複合チームを、シーズをもとに製薬企業・ベンチャー・アカデミアでつくり、日本の全チームで取り組んでみたり、サポートしたりする仕組みをつくれると、10年以上かかる創薬のリードタイムを短縮できるはずです。

──さて、エリックさん。NewsPicksの動画番組、本イベントと全3回の横断企画のプロジェクトリーダーを担っていただきましたが、全体の総括的なコメントをいただけますか。

エリック やはり改めて、みなさんのお話を聞いていて、創薬分野でも「イノベーション」は次世代ヘルスケアをつくるキーワードであることは間違いないと思いましたね。

また、今回の企画で様々な分野の専門家の方と、強い共感を得られたのは素晴らしい経験でした。

イノベーションの話になると、どうしても欧米と比較し日本が劣後している点が指摘されますが、実はその考え方が一番の阻害要因だと思っていて。

なぜなら事実として、これまで日本はイノベーションをたくさん起こしてきたんですよね。

確かに、バブル崩壊から「失われた30年」があり、なかなか希望が持てないかもしれません。でもできるという「自信」があれば、改めてイノベーション立国として前進できると信じています。

つまり、日本の復興のカギは、私たちが自信を持ち直すこと。

今回のイベントを通じて、ヘルスケアの領域でもこれだけ魅力的で、革新的な方々がたくさんいらっしゃると驚き、とても希望が持てました。

日本の潜在的な力に自信を持てば、確実に日本の創薬にイノベーションは起こせると、強く確信しました。

撮影:濱田紘輔

デザイン:小谷玖実

執筆:大芦実穂

編集:海達亮弥