2022/1/22

【解説】このままだと「おいしいコーヒー」が危ない

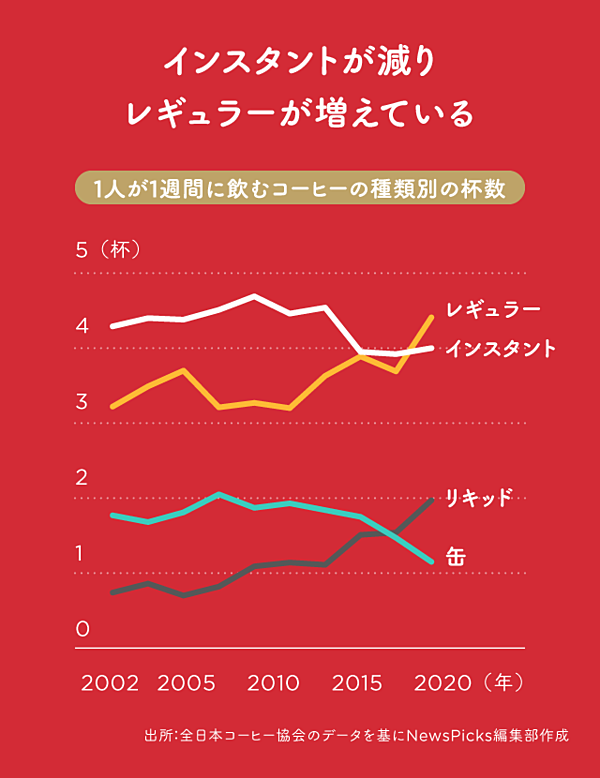

仕事のブレイクタイムに、コーヒーを手に取る人は多いだろう。特に近年は、日本人が飲むコーヒーの量は増えている。

全日本コーヒー協会の調査によると、1人が1週間当たりに飲むコーヒーの量は、2018年の10.62杯から、2020年には11.53杯に増えた。

内訳をみてみると、インスタントコーヒーや缶コーヒーを飲む量が減る一方で、コーヒー豆やドリップタイプなどの「レギュラーコーヒー」や、リキッドタイプのコーヒーを飲む量が増えている。

コロナのためにリモートワークが続く中、自宅でコーヒーを楽しむ機会が増え、コーヒー豆にこだわる人が増えているのかもしれない。

コーヒー豆は200種類以上の品種があるといわれ、その日の気分などで、味や香りの異なるものを楽しむ人もいるだろう。

だが、このままでは、そのお気に入りの豆が飲めなくなってしまうかもしれないことをご存じだろうか。

その背景には、気候変動、さらにはコーヒー業界に根深く残るビジネスモデルの問題がある。

コーヒー業界が抱える問題はどのようなものなのか。日本やオランダなどに拠点を持ち、コーヒーの世界的な課題の解決に取り組むTYPICA(ティピカ、東京都港区)の後藤将代表・共同創業者に聞いた。

後藤 将(ごとう・まさし)/TYPICA代表・共同創業者

1984年、大阪府生まれ。2003年、19歳で訪問販売事業で起業。09年よりソーシャルイノベーション事業にも従事し、12年 政治、科学、経済などさまざまな分野で活躍している世界中の32歳以下の若者でつくる世界経済フォーラムの国際組織「グローバル・シェイパーズ」に選出。14年には関西学院大学非常勤講師に就任し、同大学の講義「SDGs実践入門」を現在も担当。19年、山田彩音氏(現・取締役)とTYPICAを創業し、現職。37歳(提供:後藤氏)。

- 「2050年問題」って何?

- コーヒー栽培は「リスク」しかない

- 販売価格が「30倍」に

- 小売価格も「跳ね上がる」?

- 「どこで飲める」の?

- コラム:コーヒービジネスの基礎知識

「2050年問題」って何?