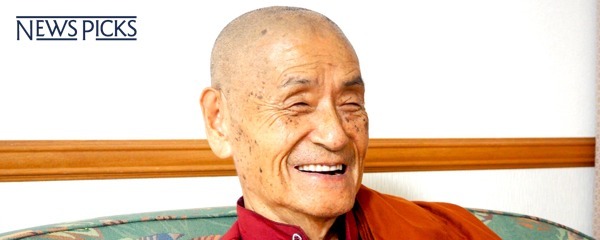

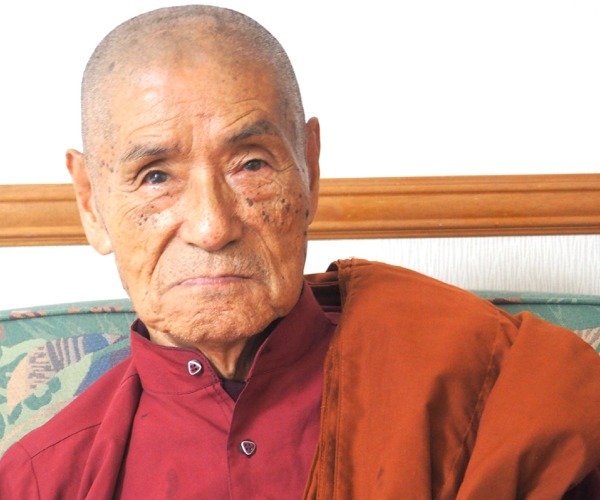

無名日本人僧侶、2度の断食でインド仏徒のカリスマに(中編)

2016/8/2

高尾山の師匠の命で留学したタイでも、佐々井秀嶺は我が道を行く。

タイでは、僧侶は女性に手を触れてはいけないことになっているのだが、「俺は日本の坊主だ」と開き直り、中国人、タイ人の女性と立て続けに恋仲になった。

もともと大好きな酒がやめられず、こっそりと飲んでいたのがばれて、大目玉を食らったこともある。

日本人コミュニティでこの奔放な生活が問題視されて居心地が悪くなり、佐々井はタイからの「脱出」を決意した。仏教発祥の地で一から出直そうと、1967年、インドに向かった。

特に目的もなくインドに行った佐々井だが、最初に訪ねた日本山妙法寺で、その後を決定づける不思議な体験をした。

ある満月の夜、龍樹(りゅうじゅ)と名乗る人物が佐々井の眼前にこつ然と現れ、「南天龍宮城へ行け」と告げた。

龍樹とは、大乗仏教の創始者で、日本では「八宗之祖」と称される。

これは何かのお告げだと感じた佐々井は、1968年、ヒンドゥー語で龍宮城を意味するインド中西部の町ナグプールに向かった。

人生を変えたアンベードカル博士

このナグプールは1956年、B・R・アンベードカル博士が30万人の同胞とともに仏教への大改宗式を開催した地だ。

アンベードカル博士はヒンドゥー教のカースト制度の中でも不可触民と呼ばれる最下層の出身ながら、奇跡的な立身出世を遂げ、インド憲法にカースト制度の廃止を盛り込んでいる。

この大改宗式以来、ナグプールはインド仏教の中心地になった。インドで長らく「姿を消した」といわれていた仏教を再興したアンベードカル博士は、英雄的存在だ。

しかし、当時の日本で博士はほとんど無名だった。ナグプールで初めて博士のことを知った佐々井はまず、自分が目にした龍樹の顔と博士がそっくりなことに驚いた。

同時に、ヒンドゥー教徒が8割を占め、いまだにカースト制度が幅を利かせるインドで、動物以下の扱いを受け、井戸や水道すら使わせてもらえず、泥水をすするしかない不可触民を仏教に改宗させ、身分差別から解放したアンベードカル博士に心酔する。

これが龍樹に導かれた自分の使命だと直感し、佐々井はナグプールに拠点を置き、不可触民の解放と仏教の復興運動に没頭していった。

15日間の断食で死にかける

しかし、佐々井はインドでは無名の日本人にすぎない。数千万人から1億人もいるといわれる仏教徒のリーダーに、どのようにして登り詰めていったのか。

佐々井は読経しながらナグプールの町を練り歩き、あるいは、町なかで辻説法を繰り返すことで、少しずつ町の住人の信頼を得ていった。

知名度を一気に高めたのは、文字通り飲まず食わずで行った2度の断食だ。

ヒンドゥー教徒に迫害されて辛酸をなめてきた仏教徒の心を一つにまとめ、さらに、インドで苦闘する自分を奮い立たせるために、1968年に8日間、1970年に15日間、命を懸けた荒行に挑んだ。

「最初に8日間の断食をしたときは、妙法寺式(※インドの日本山妙法寺に伝わる断食方法で、腸をきれいにするために4日目に野菜スープを飲む)でやれば助かったんだけど、飲まず食わずでやると宣言したので、みんなの前で野菜の汁を飲むというようなごまかしはできないわけだ。それでぶっぱなしでやったわけですけど、なんとか終えることができました」

「洞窟で15日間断食したときは、みんなが死んだかと思ったぐらいで、俺もこれでおしまいかなと思ったな。終わったときには、みんな感動して泣いてくれたけど、医者は死臭が漂っているといっていました。命を捨ててかかる、一切を捨ててかかることで、自分の想いがみんなに通じたんだ」

飲まず食わずの断食は死の危険性も高い。しかし、佐々井に恐怖心はなかった。

「一切食べないんだから、身体の苦痛はありますよ。でも、恐ろしいという気持ちはありません。龍樹菩薩が、私の前に姿を現されて、私をナグプールに呼んでくれたんだ。いわば御召喚を受けているんですからね」

「本当にそうならば、龍樹が助けてくださる、私がどんなことをしても死なないということなんですよ。もし、あれが龍樹菩薩じゃなくて、何かのウソであったらば、死んだって悔いはないんだ。俺がだまされたんだから」

リーダーには「言葉」が大事

荒行の成功は、地元紙にも掲載された。これまでヒンドゥー教徒の陰に隠れ、身を潜めるように暮らしてきた仏教徒たちは、無謀ともいえるこの断食の成就に畏敬の念を抱いたのだろう。

「インドの坊さんは勇ましいことをいうけど、何もしない」(佐々井)という社会で、この後、佐々井は「2度の断食を完遂した男」としてカリスマ性を高めていく。

もうひとつ、佐々井が頭角を現していく過程で効果を発揮したのは、言葉だ。

「日本人には、不言実行という言葉がある。いう前にやる。これが日本精神だ。ところがインドでは、演説が一番大切なんだ。インド人は理屈っぽくて口がうまい。だから、アンベードカルも、納得させるまで演説しなきゃいかんといっている。私は演説が好きじゃないが、アンベードカルの言葉は重視しなくてはいけない」

「話をするとき、原稿は用意しないんだ。そんなものを準備する時間もない。良くも悪くも、その場で口任せに話してきた。原稿も用意しないで、よくあんなに滔々(とうとう)と話ができますねといわれるけど、いつも行き当たりばったりで、自分が体験したことだけを話してきたんだ」

「大人も子どもも、そんなに言葉巧みな説法をしなくても、声と迫力によって、なにかよくわからないけど聞いているという状態なんですよ。いつもいうんだけど、私は口では説法してきてないんだ。この50年間、身体で説法してきたんだ」

そういうと、佐々井は突然、眼をカッと開いて「俺の身体の説法が聞こえるか!」と声を張り上げた。

まもなく81歳で、一昨年、昨年と病気で2度も死にかけた高齢者とは思えない声の圧力に、思わず背筋がピンと伸びる。

僕に対して怒ったり、声を荒らげたりしたのではない。目の前の佐々井はニコニコしている。

過去の失敗や失態を笑い話にするあけっぴろげな態度と、日本の浪曲で鍛えたという低く、野太いよく響く声、そして、衰えを知らない人間としての迫力が、議論にたけ、演説を聞き慣れたインド人の聴衆の関心をも引きつけるのだろう。

民衆に救われた不法滞在危機

身なりも生活も質素なまま、インドでは珍しい有言実行で不可触民の解放に取り組む佐々井の支持者は右肩上がりで増えていった。

佐々井がナグプールで活動を始めて20年目、1987年7月の出来事が、インドにおける佐々井の立場を物語る。

とうの昔に滞在ビザが切れ、なんとなくの暗黙の了解で不法滞在を続けながら、幾度となくインド国籍取得の申請をしていた佐々井が、突然、逮捕されたのだ。

どこの国でも、不法滞在者は強制送還を免れない。これは、佐々井の国籍取得を阻止し、活動を邪魔したいヒンドゥー教の支配者層の差し金だった。

寝耳に水の支持者たちは、すぐに団結する。佐々井への国籍授与を求める署名が1カ月で60万人分も集まり、当時のラジヴ・ガンディー首相に手渡された。

この署名を受けた首相は、「アーリア・ナーガールジュナ」、漢字で表すと「聖龍樹」という名前を佐々井に授け、その年、インド国籍を与えたのであった。(文中敬称略)

(撮影:川内イオ)