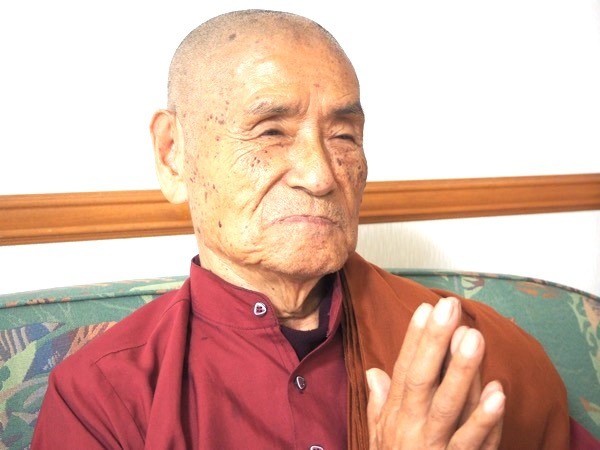

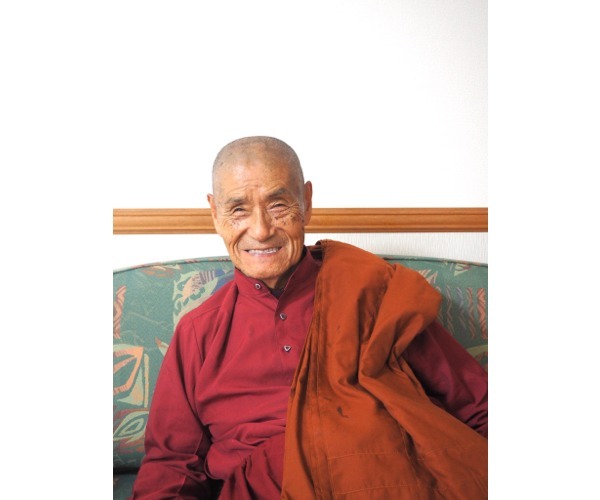

インド仏徒1億人の頂点に立つ男のリーダー論(後編)

2016/8/3

1987年、市民60万人の嘆願によってインド国籍を得た佐々井秀嶺は、その活動を全国に広げる。

まず始めたのは、釈迦が悟りを開いた場所として知られるブッダガヤの大菩提寺の管理権奪還闘争。

世界の仏教徒にとって聖地にあたる大菩提寺は、長い歴史の中でヒンドゥー教徒の支配下に置かれ、いまもそれが続く。

佐々井は、この管理権を仏教徒の手に取り戻すために、1992年、民衆運動を起こした。この奪還闘争は、舞台を法廷に移していまも続いている。

もう一つが、仏教史としても大きな意味を持つ、龍樹にまつわる未発見遺跡「南天鉄塔」の発掘調査だ。

1998年、佐々井はナグプール郊外のマンセルで、南天鉄塔と思われる遺跡を発見した。こちらも、現在に至るまで大規模な発掘調査が行われている。

異例の“副大臣”抜擢

こういった精力的な活動が、インドの政治家たちの目にとまったのだろう。2003年、インドの全仏教徒を代表してマイノリティ・コミッションの委員に任命された。

歴代の仏教徒代表はチベット仏教派だったから、異例中の異例の抜擢だった。

「ある日、夜中に電話がかかってきて、『あなたはマイノリティ・コミッションの委員に認定されました』といわれた。私は政治家になろうとか、政治に携わろうとか、これっぽっちも考えていなかったから、驚いたなあ」

「なんでも、ナグプールの大学で講演した中央政府の大臣が、私もよく知っている先生に、『仏教徒で最もよくやっている坊さんは誰でしょうか』と聞いたらしいんだ。その先生は、『佐々井です。日本人ですがインドの国籍をとってよくやっています』と言ってくれた。それを大臣が思い出したらしい」

副大臣に相当する要職に就いた佐々井は、すぐさま仏教徒の権利の保護や回復のために奔走する。任期の3年間、慣れない政治の世界で力を尽くした。

当時の働きが認められたからこそ、昨年、佐々井自身が「インド仏教徒の最高位」と称するアンベードカル記念協会の会長に選ばれたのだろう。佐々井はいまだに強大な影響力を持っている。

だまされてもぐっすり眠れる

──インドで50年をすごして、何かご自身に変化はありましたか。

「私も昔は、非常に気が短かった。口より手のほうが早かった。この野郎! とぶん殴ったやつもおるんだよ。でも、菩薩道を実践するためにはこれじゃいけないと反省して、だんだん、腹が立ってもじっと耐え忍ぶことができるようになっていったんだ」

「インドでは何度もだまされたけど、今はもう非常に気が長くなって、だまされても平気になりました。インド人はものすごく大げんかをするんですけど、次の瞬間にはケロッとしているんだ。私もインドでの生活が長いせいか、だまされても心が痛んで恨むとか、そういうことはなくなった。いつでもぐっすり眠れるしね」

──だまされるだけではなく、佐々井さんは3度も暗殺未遂に遭っています。命を狙われても最前線に立ち続けるのはなぜですか。

「インド人は、『不可触民は非人間で、見るもけがらわしい、話すのもけがらわしい』というんだ。アンベードカルを含め、そういう差別を受けてきた非人間が、仏教徒になってきた」

「ですから、右の頬を殴られたら左の頬出すというものじゃない。ヒンドゥー教徒にされるがままになっていたら、仏教社会がなくなって、せっかく仏教徒になった不可触民がもとに戻されてしまう恐れがある。黙っておっちゃいけない。われわれ仏教徒が団結して戦わなければ、平等にならないんです」

「そのためであれば、私はいつでも先頭に立つ。立ち上がることは怖いことだ。殺されるかもしれない。それでも立ち上がれるのは、使命があるからだ。使命があれば、怖いものはない」

リーダーに必要な要素

──いつ、誰にだまされるかわからない、殺されるかもしれないという状況は、日本では考えられないものです。そういう環境でリーダーを務めるためには、何が必要なのでしょうか。

「仲間をいたわってやること、部下を大切にすることだ。たとえばブッダガヤの奪還闘争で、大勢の信者を引き連れて5000キロに及ぶ抗議の大行進をしたときは、遠いし、おカネもないから寝るところもないんだ。ヒンドゥー教への抗議活動だから、店も何も売ってくれないし、水も飲ませてくれない」

「だから地面を掘って湧き出した水を飲んで、広場に寝てね。本当に大変だった。そういうときにいたわることを愛語というんだ。『よくやってくれたね、ひもじいところ我慢してくださいよ』と優しい言葉を唱えることが、彼らに千万力の力を与えるわけだ。そういう思いやりのある言葉、心がリーダーには必要だと思う」

人間失格の青春時代には3度の自殺を図っている。

インドで使命を得て終わりなき闘争を始め、だまされ、裏切られ、3度の暗殺未遂を経て全仏教徒の頂点に立ち、迎えた50年。

常人には想像すらつかない烈火のごとき人生を歩んできた佐々井が、リーダーに求められる要素として挙げたのが「思いやり」だった。

この言葉の意味は重い。

日本に真のリーダーはいない

最後に、佐々井の眼にいまの日本がどう映っているのかを尋ねた。

「一言でいえば、亡国の相が出ている。進むべき道を見失って、確実に生きる力が弱くなっている。インドではいま、新しいインドをつくり上げていこうという機運が高まって、小さな子どもまで、皆が一生懸命勉強して、目的を持って生きている。日本民族は行く当てのないまま動いているけど、目的を持たないとエネルギーは湧かないですよ」

──そういうときにこそ優れたリーダーが必要だと思いますが、いまの日本を率いるリーダーについては、どう思われますか。

「いまの日本に真のリーダーはいない。昨年、安倍晋三の顔を見て、なんだこの若造はと思ったね。子どもみたいな顔をしとるじゃないか。岸信介の血を引くというんだけど、あれは単なるお坊ちゃんだ。今年は少し成長したように見えるけど、嫌らしい成長の仕方をしているな」

「母国の首相を悪くいうのは良くないが、原発問題に対する対応を見ても、ひどいもんだ。安倍首相こそ、日本を亡国に導く人じゃないでしょうか。もし日本ですべての仏教の坊さんが団結したら、政府だってどうにもならない。いまこそ、仏教徒が立ち上がらなければならない。団結して、闘争しなければならない。でも、散り散りバラバラでそういうことができないんだ、いまの仏教界は」

──この先行きが不透明な時代に、一般市民はどう生きればよいのでしょうか。

「まずは、自分に与えられた仕事を一生懸命、真心を込めてやらなきゃいけない。大地にしっかりと立って、汗と涙を流して働く。そして、不正義と戦い、まっすぐに自分の道を進む。どんなことがあってもやり抜くぞ、負けてもやり抜くぞ、最後までやり抜くぞという気持ちで、必ず生きなければいけない」

「必生」の道を突き進む81歳

「必ず生きる」。この言葉を、佐々井は「必生(ひっしょう)」と唱えている。

今年81歳になる老僧は今も、「必生」の道を突き進む。

「ブッダガヤの大菩提寺の管理権に関する裁判は、今年の8月から本格的になるんだ。弁護士を2人つけました。1人は文化勲章をもらったインド随一の弁護士です。これは私の命を懸けた大闘争になるでしょう」

90分にわたるインタビューの間、インド仏教徒の最高指導者は、過去の失敗やだまされたこと、暗殺未遂すらガハハと豪快に笑い飛ばしながら、歯に衣着せぬ物言いで権力を批判し、抜き身の刃のような鋭い視線を見せた。

僕の目の前にいたのは、高僧というイメージから思い浮かべる深謀や静謐(せいひつ)という言葉から真逆にすら思える、むき出しの人間だった。

誰もが自分を取り繕い、飾り立てる現代において、矢面に立ち、数多の辛苦を乗り越えてきた生身の肉体が放つ熱はまばゆい。その光を求めて、迷える人々は佐々井のもとに集う。

インドに戻った佐々井は、寝起きをする寺院で今日も「まずくて、嫌になっちゃう」というチャパティ(小麦粉を薄く焼いたもの)を頬張りながら、貧しい仏教徒たちに「必ず生きろ」と説いているのだろう。(文中敬称略)

(撮影:川内イオ)