2024/5/25

「推し活」ビジネスの成功の鍵は「推しの尊さ」への理解度

いまやすっかり市民権を得た「推し活」。ひと昔前はアニメのキャラクターやアイドルに熱中するのは一部の熱狂的なファンや年代に限られていましたが、「推し活」を公言して楽しむ層も10代から中高年まで広がっています。

この連載では、そんな「推し活」をビジネス、地方、Z世代などをキーワードにひもといていきます。

連載第1回は、精神科医の熊代亨さんが登場。熊代さんは、「『推し活』はただの流行ではなく、私たちの人生を左右するほどの重要な要素」と語ります。

そこで「推し活」心理とはどういうものなのかを分析するとともに、推し活とビジネスの可能性について考えてみます(1回/全5回)。

この連載では、そんな「推し活」をビジネス、地方、Z世代などをキーワードにひもといていきます。

連載第1回は、精神科医の熊代亨さんが登場。熊代さんは、「『推し活』はただの流行ではなく、私たちの人生を左右するほどの重要な要素」と語ります。

そこで「推し活」心理とはどういうものなのかを分析するとともに、推し活とビジネスの可能性について考えてみます(1回/全5回)。

INDEX

- 「インスタ映え」の次にやってきた「推し活」

- 「推し活」が持つ社会性

- SNSで「推し活」が身近に

- 「推し」へのリスペクトがコラボの大前提

- 自分の一部である「まち」も「推し活」の対象に

「インスタ映え」の次にやってきた「推し活」

──サブカルに詳しい熊代先生ですが、「推し活」がこれほどポピュラーになったのはどうしてだと思われますか。

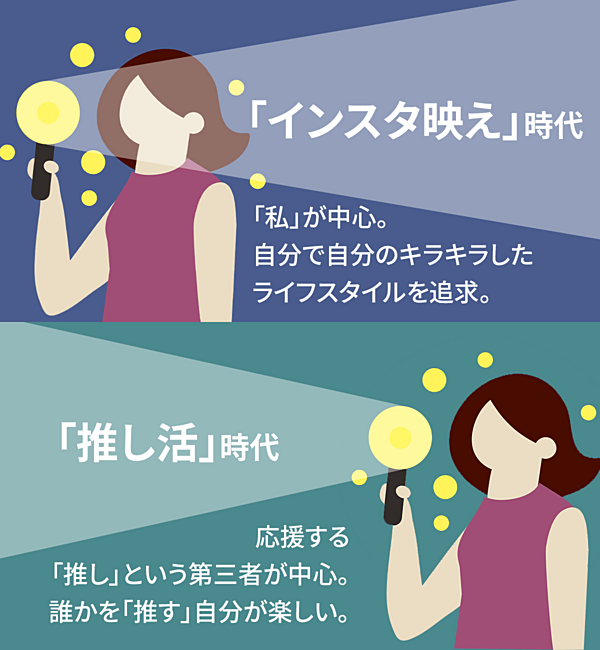

熊代 「インスタ映え」が新語・流行語大賞に選ばれたのが2017年。インスタグラムの流行はまさに「自分を見てほしい」という願望の表れです。承認欲求を満たされたい、自己実現したい、ほめられたい……。そういうムードがピークを迎えていました。

そんなインスタバブルがはじけた頃から、徐々に「推し活」が流行の真ん中に出てきました。

「推し活」とは、ほかのファンと一緒にキャラクターやインフルエンサー、作品やアイドルグループなどを応援する活動のことを指します。

そういった誰か、もしくはキャラクターを応援するのが「ファン」ですが、ときには「オタク」とカテゴライズされたりすることもありました。

誰か・何かを「推す」楽しさは知られていましたが、それが一気に大衆化し、「推し活している人はキラキラして楽しそう」というイメージが確立したのがここ数年といえるでしょう。

インスタに象徴されるような、「私」に気持ちが集まる時代から、「推し」という第三者にも気持ちが向かうようになったのが「推し活」の時代です。

──「推し活」自体は今に始まったことではなく、昔からあったということですね。

熊代 そもそも人間は「推し活」が好きなんです。

例えば、アレクサンダー大王や三国志の登場人物などの英雄は、昔から多くのファンがいて、憧れの存在です。当時の人もアレクサンダー大王の活躍に、ワクワクして心が躍ったりしていたはずです。

それはアレクサンダー大王という「推し」を通して、夢を実現する疑似体験をしているということ。

この人は、自分にはできないことができる。だから、その人の活躍を応援したい──。そんな誰かを「推したい」という気持ちは多くの人が自然に持っている心理です。

「推し活」が持つ社会性

──「推し活」は中高生から中高年まで誰もが胸を張って「推し活をしている」と言えるムードがあります。その点で、ひと昔前の「萌え」ブームとは違うような気がします。

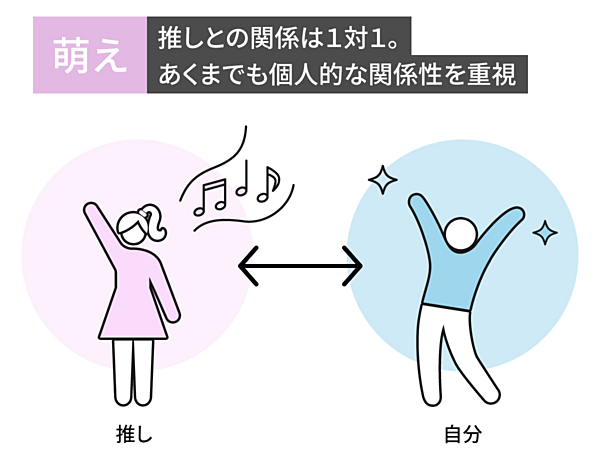

熊代 確かに「推し」と「萌え」は共通項が多くあります。ただし、「萌え」はキャラクターからの視線を自分に集めたいというのが特徴です。それと集団ではなく推しと自分の1対1の関係で、応援の仕方もバラバラです。

「俺の(私の)綾波レイ」という感じで、それぞれが好き勝手応援するのが「萌え」でした。それが「オタク」っぽさとなり、一部の人のものというイメージが強かったと思います。

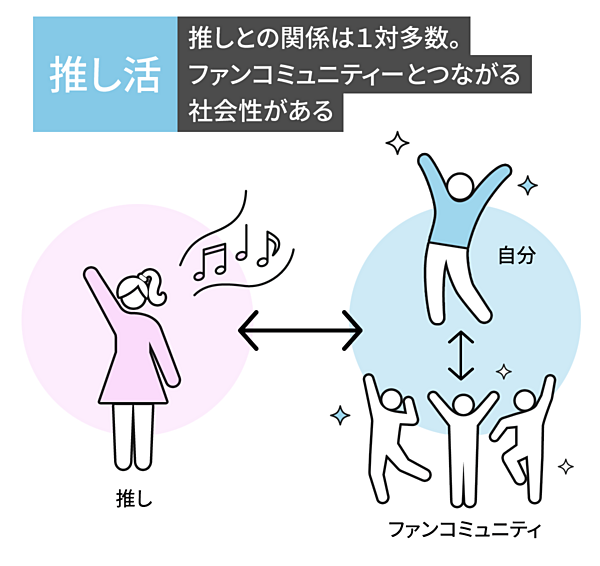

それに対して「推し」は、ファンが足並みをそろえているのがポイントです。ほかの人がどんな「推し方」をしているのかを知っているし、「推し方」をそろえてそのパワーをより大きくしています。

それを後押しするのが、「推しは尊い」という感情です。

「推し」は夢をかなえてくれる存在であるだけでなく、「自分だけのものではない」という意識があります。それが「推し活仲間」という広がりを持たせて勢力となっています。そういう意味で「推し」のほうが「萌え」よりも社会性があるといえるでしょう。

SNSで「推し活」が身近に

──ここまで「推し活」がメジャーになった理由としてはどんなことがあるのでしょう。

熊代 そんな「推し活」が広まった理由のひとつとしては、SNSの影響が大きいといえます。わざわざライブやイベントに足を運ばなくても、「いいね」や「シェア」を押すだけで「推し活」ができるようになり、ハードルが低くなりました。

また、好きな誰かを応援する喜びをファン同士が簡単に共有し合えたり、ファン自身がコンテンツを生み出して「推し」をPRする役割を果たすことができたりするようにもなりました。

また、「推し活」には、自分もエンパワーされるという部分があります。野球少年がスター選手に憧れて、自分もあんなふうになりたいと考えるのもそのひとつ。

誰かを「推す」ことを通して新しいスキルを得たり、チャレンジする意欲が持てたりする。

「推しがいたから自分も◯◯ができるようになった」というのはよく聞く話です。

このように「推し活」は自分にとって大切な人「推し」の成長を応援すると同時に、自分自身も成長させてくれます。

この「推し活」の構図は、「自分も大切、相手も大切」というZ世代の考え方にもシンクロします。実際、Z世代は推しがいることがごく当たり前であり、何人もの人の「推し活」をしている人も少なくありません。

このように「推し」がいることで、その人の人生もどんどん豊かになる。「推し活」は人を幸せにしてくれる存在なのです。

「推し」へのリスペクトがコラボの大前提

──今の「推し活」ムーブメントはさまざまなかたちでビジネスにも波及しています。企業や自治体などがコラボする例が増え、「推し活経済圏」という言葉も生まれています。

熊代 「推し活」は「推し」への愛情をお金や時間といったリソースを使って表現するという一面があります。言葉を選ばずにいえば、「積んだお金で愛情を定量化する」ということ。

それがネクタイにスーツのビジネス界隈の人にはわかりやすく、狙いどころに見えるのでしょう。

──企業や自治体が積極的に推し活とコラボする傾向についてはどうですか。

熊代 そのコラボがうまくいけば、推し活をしている人、企業や自治体、みんなが幸せでWin-Winになれます。

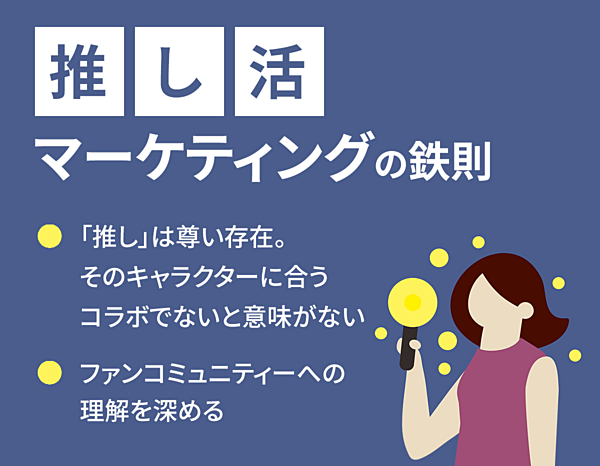

ただし、それには企業や自治体の担当者が、「推し」のキャラクターやアニメやゲームのストーリー、そしてファンコミュニティーをしっかり理解していることが大前提です。

そこが理解できている=リスペクトがあると、ファンも「コラボしてくれてありがとう」と気持ちよくお金を落とせるはずです。

まず第一に、「推しは尊い存在である」とマーケターは心得る必要があります。推しはみんなの夢をかなえてくれる存在です。そんな推しの尊さを傷つけるコラボになってしまうと逆に炎上リスクとなるでしょう。

人気だから何を持ってきてもいいということではなく、このキャラクターならこれをやらせるのが合う、合わないというのがわかっていなければ、ファンも納得してくれません。

実際、2010年代前半は、キャラクター人気にあやかった内容の薄いコラボもよく見かけました。しかし、最近は企業や自治体側の「推し活」マーケティングへの理解が進んできているのではないでしょうか。

コラボの成功事例として私が連想するもののひとつが、「艦隊これくしょん」というゲーム。長崎県佐世保市や広島県呉市など、軍港のあるまちとのコラボは、地の利を生かして非常によく練られたものになっています。

自衛隊も巻き込み、第2次世界大戦で活躍した艦船の名前を引き継ぐ現役の艦船を見学できるなど、臨場感が楽しめるように工夫。軍港の要所要所にキャラクターの等身大のアクリルスタンドを用意し、ゲームともしっかりリンクしています。

自分の一部である「まち」も「推し活」の対象に

──自治体が誰かとコラボする「推し活」以外にも、地域を盛り上げる地域愛もそのまちへの「推し活」といえるのでしょうか。

熊代 「推す」ことで自分の心を満たしてくれる存在が「推し」です。それはつまり「推し」を自己対象化、自分の一部として見ているともいえます。

一方で、自分が生まれ育ったまちや、思い入れのあるまちは、その人を成り立たせている一部ですよね。そう考えると、そのまちは自分にとって「推し」であると同時に、自分の構成要素であり、所属欲求を満たしてくれる存在だということです。

そんな自分にとっての一部であるまちに愛着を持ち「推す」ことも、自分の人生をよりよくしたり、新しい人生を歩むきっかけになったりするのではないでしょうか。

構成・取材・文:久遠秋生

タイトルバナー・本文イラスト: 石山沙蘭

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

タイトルバナー・本文イラスト: 石山沙蘭

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)