2024/5/4

経営者ゆえの悩みや閉塞感が解消。修験道体験で得た気づき

山へこもって厳しい修行を行うことで悟りを得たり心の乱れを静めたりする、日本独自の宗教・信仰「修験道」。

グロービスが次世代リーダーの育成を目的に2016年から始めた、経営幹部のみ参加可能なプログラム「知命社中」には、この修験道が組み込まれています。

経営幹部が修験道を体験することで得られるマインド醸成とはいったい何なのか。実際に知命社中に参加した経営者2名に聞きました。

変化の激しいVUCA時代、さまざまな不安に対峙するビジネスリーダーに、山の修行はどのような変容をもたらしたのでしょうか。

グロービスが次世代リーダーの育成を目的に2016年から始めた、経営幹部のみ参加可能なプログラム「知命社中」には、この修験道が組み込まれています。

経営幹部が修験道を体験することで得られるマインド醸成とはいったい何なのか。実際に知命社中に参加した経営者2名に聞きました。

変化の激しいVUCA時代、さまざまな不安に対峙するビジネスリーダーに、山の修行はどのような変容をもたらしたのでしょうか。

INDEX

- 三代目社長・佐々さんの場合

- 経営者1年目・吉田さんの場合

三代目社長・佐々さんの場合

──知命社中に参加したきっかけを教えてください。

佐々:気づいたら知命社中のホームページを見ていて、申し込みボタンを押していました(笑)。

僕が知命社中に参加したのは2022年8月で、申し込んだのは同年4月。ちょうどロンドンビジネススクールで経営の修士号を取り、帰国した頃です。

現在は祖父が作った会社の3代目社長を務めていますが、もともとは新卒で日本テレビに入社し、約17年間番組作りをしていました。

経営も家業のビジネスも全くわからなかったけれど、自社の発展のためにはグローバルに販路を拡大しなければならないのは火を見るより明らか。

本気で経営者としてのスキルを学びつつ、海外で戦うマインドを手に入れようと思い、イギリスのビジネススクールに行ったのです。

そこで学んだことは、たった一つ。本気で何かを変えたいなら、まず自分が変わらなければいけない。そのためには学び続け、視座を高く持ち、同時に現場を見なければいけないということです。

ところが帰国し、現場や社員と毎日向き合う中、近視眼的になりすぎてしまい、視座が急速に下がっていく感覚がありました。

kieferpix / gettyimages

本能的に危機感を覚え、視座を高く保ち続けられる場所を探す中で、気がつけば知命社中のページにたどり着いていたわけです。

──プログラムには異色の修験道が入っています。体験してみて、いかがでしたか?

佐々:すごくよかったですね。僕は東京育ちですが、小学6年生のときに長野県へ1年間の山村留学をしたことがあり、そんな原体験と重なるところもありました。直感的にいいなと。

また、寝っ転がって、その場に身を任せて、ふっと力を抜いたとき、虫の音やそよそよした風の感じ、朝の冷たい新鮮な空気など、五感が急に研ぎ澄まされた瞬間がありました。

それまで聞こえなかったものが聞こえるようになり、感じられなかったものが感じられるようになった。

これは示唆深いなと思いましたね。一流の人って自然体じゃないですか。

無理して頑張っているうちは“黒帯(経営者)”なんてレベルじゃないのかもしれないと。自分の心と向き合う場の有用性を強烈に体感しました。

Elico-Gaia / gettyimages

──修験道をはじめとした知命社中のプログラムに参加したことで、仕事上の変化はありましたか?

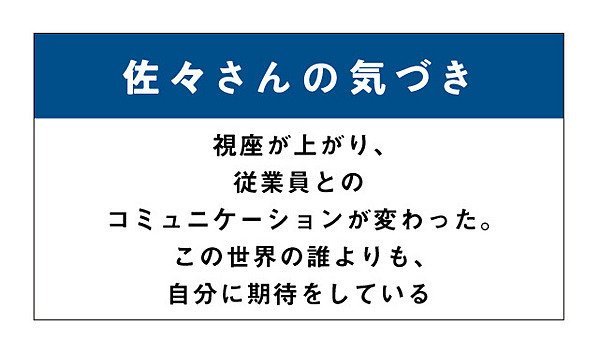

佐々:自分をメタ認知できるようになったと思います。僕は「自分はこうだ」というこだわりが強すぎて、そこから離れることができなかったんです。

でも、自分が考える自分の在り方は、数ある自分の在り方のうちの一つにすぎない。そう気づいて、時にはそこを離れる意識が持てるようになった。

また、今までは常に「俺の話を聞け」状態でしたが、その前に「相手の心の内はどうなのだろう」と、相手に意識を向け、相手を受け止められるようにもなってきました。

知命社中に参加した頃、実は従業員との関係に悩んでいたんです。1〜2年かけて考えた会社の理念やビジョンを冊子にして配ったところ、ある社員から「薄っぺらい」と投げ捨てられたことがあって。

僕はずっと、正直に誠意と熱意を持って伝えれば、自分の思いは必ず相手に伝わるのだと信じていました。でも、それが通用しない相手もいる。怒りや悔しさ、悲しさなど、負の感情がわっと押し寄せると同時に、そんな学びがありました。

今思うと、その従業員は個人として悩みを抱えていて、世の中に目を向ける余裕がなかったのだと思います。

相手をまず受け止めなければ、いくら正しいことを言っても聞く耳は持ってもらえない。

知命社中でさまざまなことを学んでから1年が経ち、確立した自分のキャラクターや正しさに固執しても、対処できない場面があることを受け入れられるようになってきました。

Ake Ngiamsanguan / gettyimages

──佐々さんの変化を受けて、従業員の皆さんにも変化があったのでしょうか?

佐々:自分の変化が少しずつ周りに波及し、最近になって従業員の行動変容が起き始めているように感じます。

かつての僕は、会社を率いる立場として「こうあるべし」から外れている人に直球を投げがちでした。残念ながら、それではほとんどの人がモチベーションを下げたり、反感を抱いたりしてしまう。

人間関係が構築できなければ、正論を言っても聞き入れてもらえません。

必要なのは、相手を受容すること。相手の頑張りを認め、相手の状況を踏まえて、ただ答えを提示するのではなく、問いを投げかけることで自ら気づいてもらうのが大事なのだと思います。

未熟なりにそういったことを意識するようになり、自ら気づいて自発的に動き始める人が増えたように感じています。

結果的に会社の理念やスタンスが合わず、残念ながら去っていった人もいますが、そのぶん会社やビジネスへの思いが強い人が残り、また新しく入ってくるようになりました。

metamorworks / gettyimages

素直で、熱意を持って、一生懸命頑張る人が集まる集団になりつつあり、中長期的に伸びる組織に変革されつつあるように思います。

──知命社中プログラムディレクターの福田亮さんは「不確実性の高い世界で組織や人を導くには、『自分はどうしたいのか』というリーダーの意思が重要」と言っていました。佐々さんの志を教えてください。

佐々:自社の従業員や家族など、自分の半径10メートルを幸せにすることから会社を変え、日本を変え、世界を変える。それが僕の人生のビジョンです。

誰がなんと言おうと、僕は僕自身に、この世界で誰よりも一番期待をしている。だからこそ、自分の描いている未来は必ず実現できると確信を持っています。

そう思えるのは、もともと持っていた自分の志をはっきりと認識したことで、一生折れない確信に変わったから。コミットメントはより強くなったと思いますね。

経営者1年目・吉田さんの場合

──知命社中に参加したきっかけを教えてください。

吉田:当社の創業者が参加しており、私が社長に就任するタイミングで勧められたのがきっかけでした。

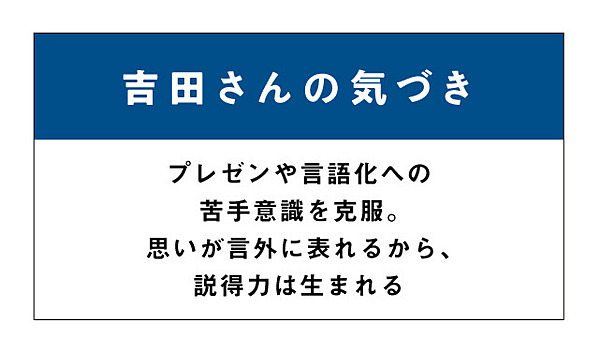

その年の2月に社長就任の話をいただき、実際に就任したのは2カ月後の4月。自分の中で戸惑いもありましたし、何より人前で話したり言語化したりすることへの苦手意識もあって。

トップが言葉で思いを語れないのはダメだと思っていたところ、知命社中は経営者としての志をプレゼンするのが最終的なアウトプットだと聞き、今の自分に必要だと思って飛び込みました。

──吉田さんは知命社中に参加する前に、同じくグロービスでMBAを取得したと聞きました。

吉田:そうですね。ただ、正直に言うと、こういったプログラムで学ぶことに対してそれほど積極的なタイプではなかったんです。「現場の経験から得る学び以上のものがあるのだろうか」という思いもありました。

特に知命社中のプログラムのテーマは抽象度が高く、そこで何が得られるのか、具体的なイメージが湧いていないところもあって。

それでもMBAの勉強をしたとき、自分にどれだけ学びが必要だったかを痛感したので、今回もやってみれば何かしらプラスになるだろうと思えましたね。

korawat thatinchan / gettyimages

修験道がまさにそうですが、説明を受けて理解できるなら最初からそうすればいいわけで、体験することに意味があるのだろうと。

──実際に修験道を体験して、いかがでしたか?

吉田:修験道を体験する前に田中利典先生(※知命社中プログラム登壇者の一人で、修験道体験を指導)からお話があり、「修験道とは日本人の生活に根付いたものであり、身体性とともに身についていくもの」と聞きました。

非日常でありながら、昔の日本の日常と近い環境に身を置く。そんなタイムスリップ感がある中でお話を聞くことから体験は始まっていたのかなと思います。

──田中利典先生のお話の中で、特に印象に残っているものがあれば教えてください。

吉田:別の記事にもありましたが、「教行信証」のお話が印象に残っています。利典先生は、経営者が論理や合理、科学的なアプローチだけで物事を判断する危うさについて話をしていました。

現代は科学的なアプローチで証明されたものを信じるのが一般的ですが、自然界や社会において証明されているものはほんのわずか。それだけを信じて事を成せるのかと。

ハッとしましたし、深く考えさせられました。

教行信証はすなわち、教えがあり、行いがあり、信じる心があって、証明されるという価値観です。

しかし、近代以降の価値観は「教行証信」になっている。仮説があり、実験をして、エビデンス(証)があって、ようやく信じる。エビデンスのないものは信じないわけです。

修験道の総本山、奈良・吉野の「金峯山寺」で長臈(ちょうろう)職にある田中利典さん(写真提供:グロービス)

当時の私は論理的思考に課題感を感じていて、もっと論理性や科学的アプローチの精度を高めなければと考えていました。

でも論理だけでなく、体で学び、そこから生まれる感情や皮膚感覚など、身体性もまた大切。頭でっかちになりかけている自分が揺り戻される感覚がありました。

そして、論理と身体性の振れ幅を持つことそのものがリーダーにとって必要な体験なのだろうと思います。

実際、経営者として日々を過ごす中で、両面が求められる局面は多々あります。

戦略を立てる場面では情報を適切に処理し、論理的に構成する必要があり、一方で実行の段階になれば、どうすればメンバーが自発的に戦略の実現に向けて動けるかを考えなければならない。

そこには当然感情も絡みますから、改めて論理と身体性の両面が必要なのだと実感しています。

Yagi-Studio / gettyimages

──プログラムを修了したことは、社長として会社を経営する中でどう生きていますか?

吉田:一番大きいのは認知の部分です。自社の状況や社会からの見え方など、適切な認識ができていれば正しい判断ができますが、人間はどうしてもある程度主観がまじってしまう。

それに対し、「いろいろな世界の見え方があり、自分が当たり前だと思っている前提がいかに人と違うのか」に気づくきっかけになったように思いますね。以前はもう少し自分の狭い世界で完結していたような気がします。

ただ、このプログラムはあくまで入り口であり、まだまだ修行中です。「無知の知」といいますが、学んで自分の認知が広がるほど、見えなかったことが見えてくる。

よく「トップの限界が組織の限界」と聞きますが、その意味も正直わかっているようでわかっていなかったと思います。きっとやればやるほど、自分の足りないものに気がつく世界なのでしょうね。

Marcus Evans / gettyimages

──参加のきっかけとして「トップが言葉で思いを語れないのはダメだと思っていた」と話していました。その点に関してはどうですか?

吉田:苦手なりに場数を踏ませてもらう中で、論理構成やストーリー以上に、自分の腹にある思いを強くすることが重要なのかもしれないと感じています。思いが言外に表れるといいますか、思いがなければどれだけ良い言葉も上滑りするような気がして。

今も話は全然うまくないですけど、自分の腹にある使命感と言葉がセットになることで、自分の中からしか生まれない話にはなってきて、少しずつマシになってきてると思います。

──最後に、どういう人に修験道を勧めたいですか?

吉田:「こうあらねばならぬ」という鎧(よろい)をたくさん着ながら仕事をすることに限界を感じている人でしょうか。そういう人にとって、日本の大自然や歴史的な長さを感じることは、自分の気負いに気づくきっかけになるように思います。

自分の小ささを知ることは自信をなくすことのように思えるかもしれませんが、人との比較ではなく、社会や歴史といった悠久のものの中で自分の小ささを感じることが大切なのだと感じています。

私が体験したのは修行のほんの触りですが、ちっぽけな自分の存在を認識できるだけでも十分に効果があると思いますね。

修験道は、広く入り口が開かれていて、奥が深い世界。遠く離れたもののように感じるけれど、経験してみると日常や現代とつながっている。そう実感できると思います。

執筆:天野夏海

イラスト:石山沙蘭

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:奈良岡崇子

イラスト:石山沙蘭

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:奈良岡崇子