Pick 1:「酒税法改正の動き」「酒税法改正について」

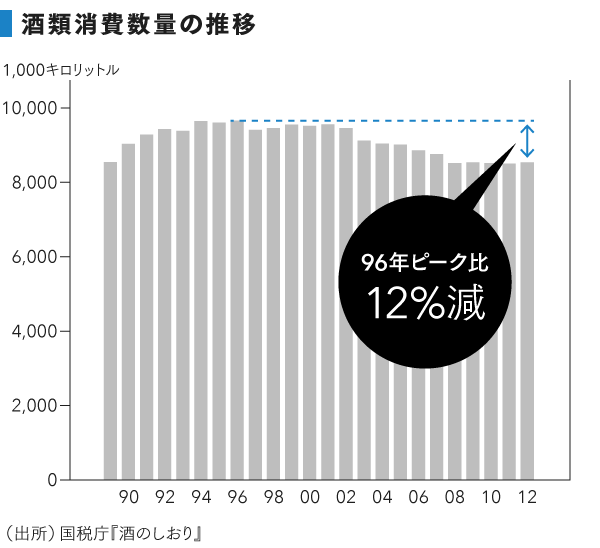

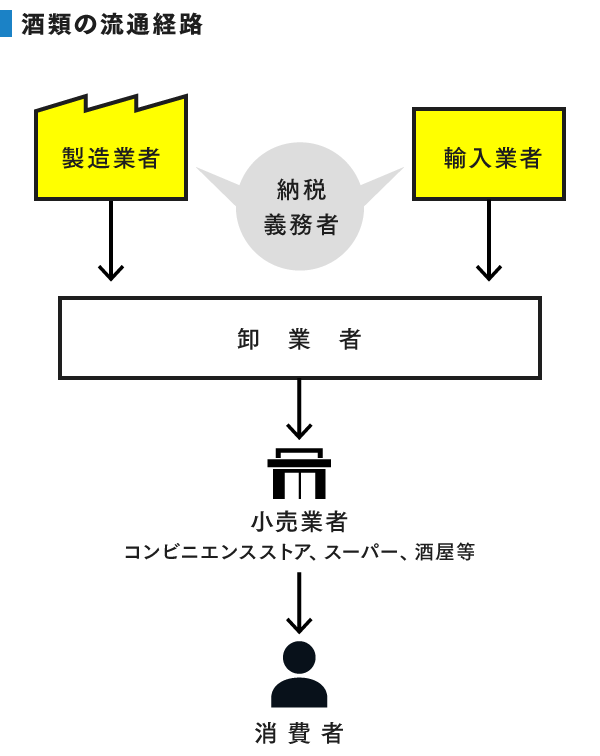

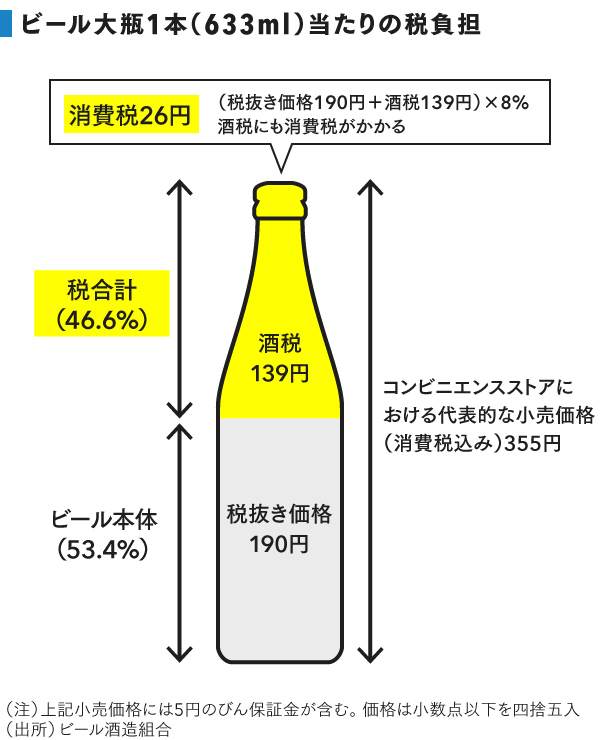

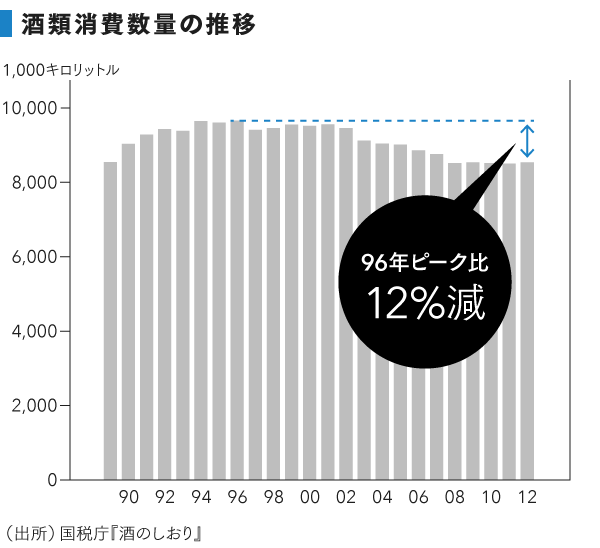

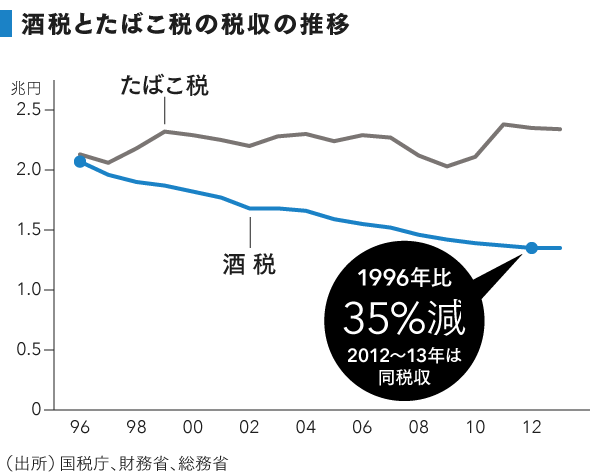

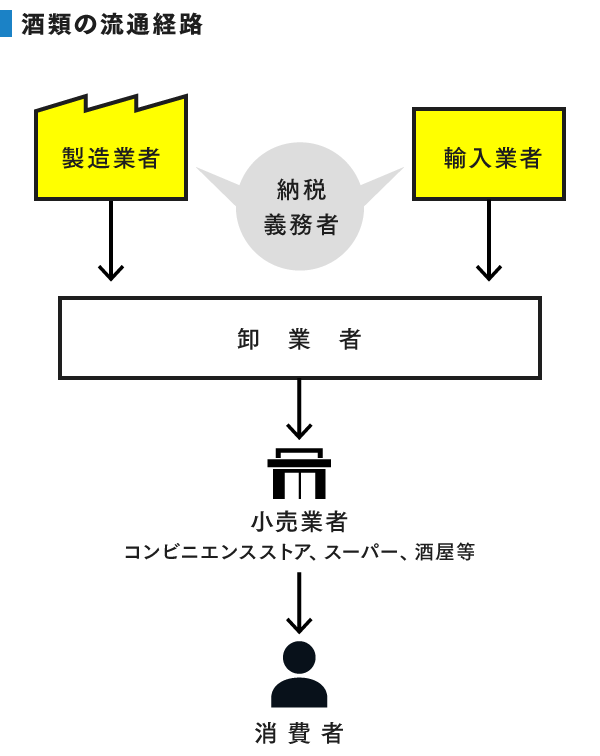

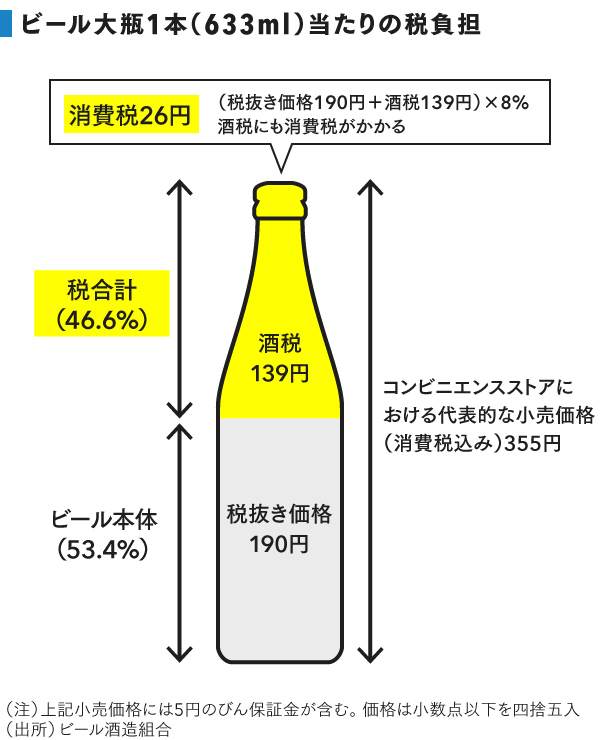

酒税とは何か

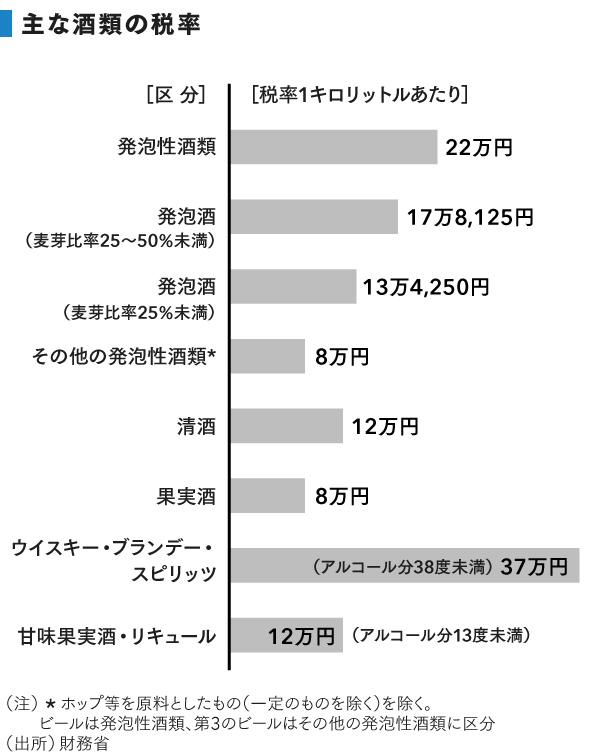

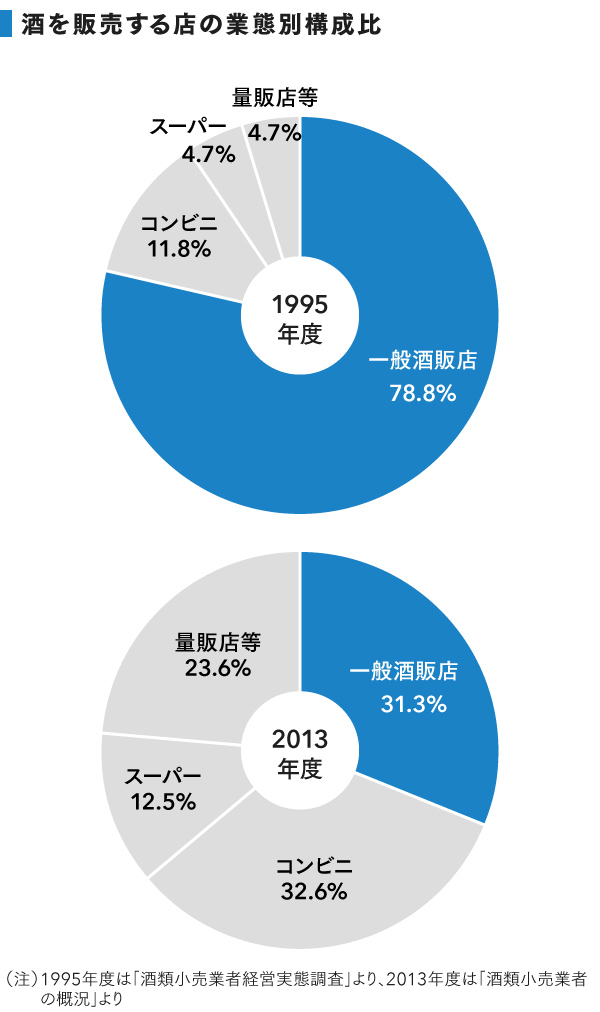

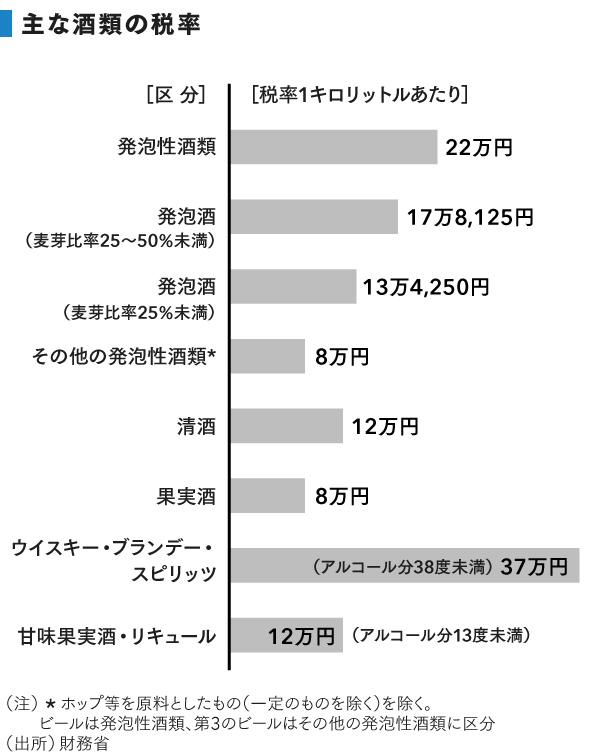

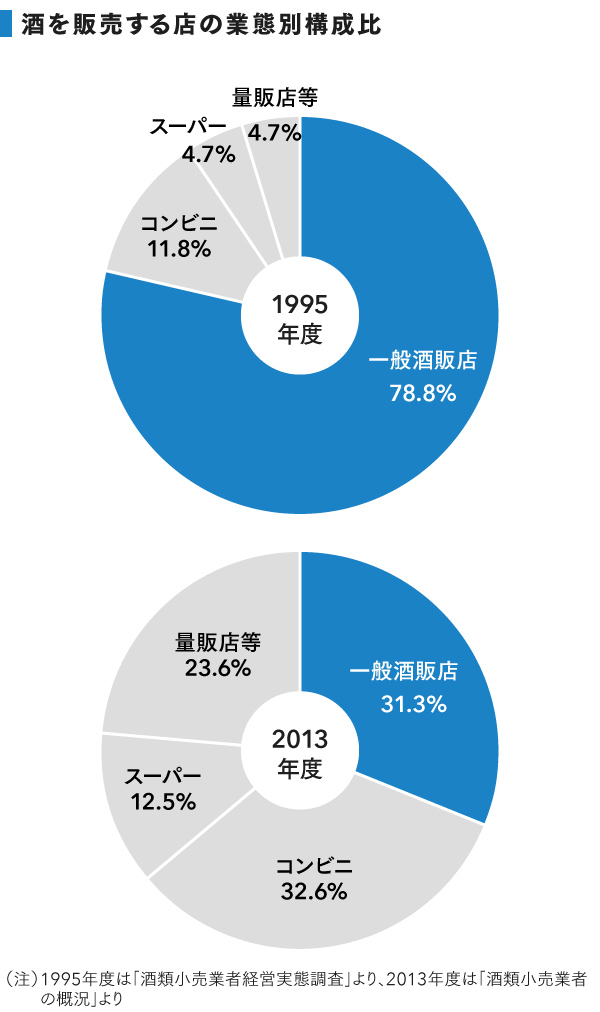

種類別に細かく設定されている酒類の税率

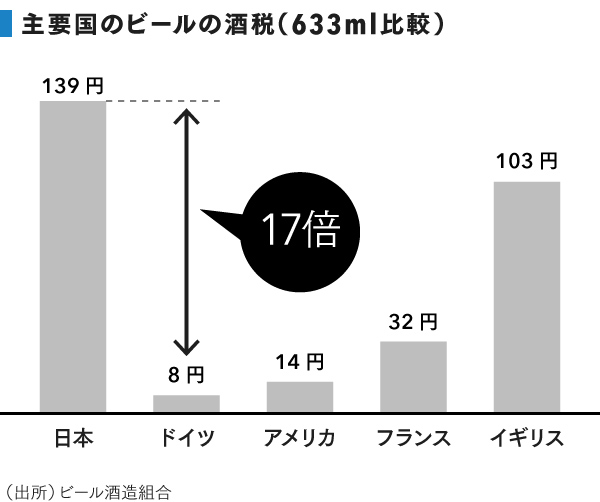

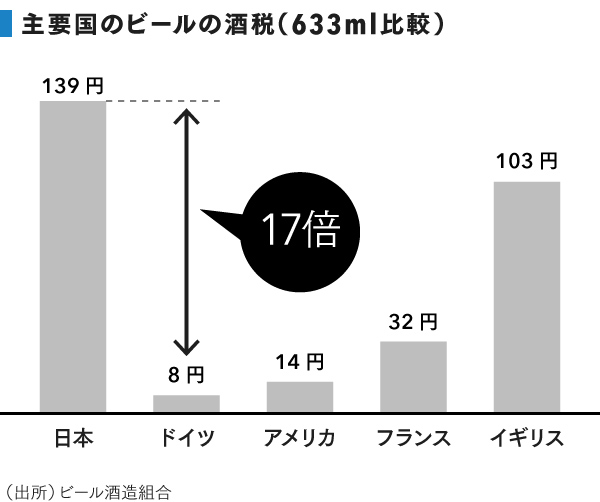

海外に比べ突出するビール税率

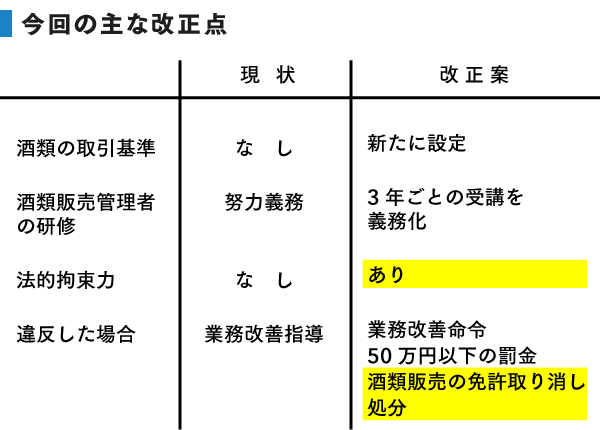

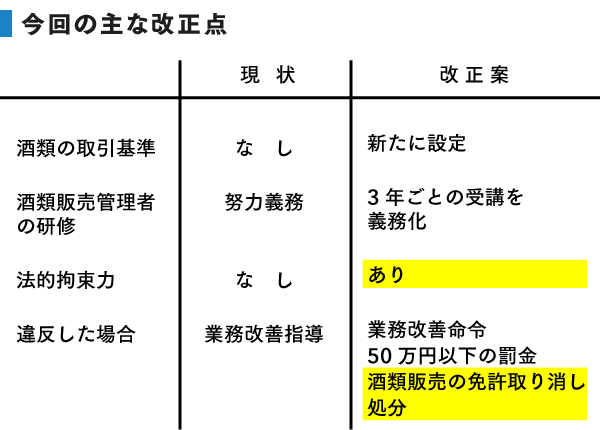

改正案では、どのようになるのか?

お酒の好きな私が、ふわっとしか知らなかった酒税について、数値などを確認しながらまとめました。ビールの税率が高いことはなんとなく知っていましたが、ドイツなど他の国と比べると異常に高いですね。

酒税法改正案については賛否両論ありますが、私としては今後消費税も10%に上がるなかで、お酒の安売りも規制されたら、正直大変です。しかも、平成28年度の税制改正で、ビール類の酒税見直しを検討しているようで、ビールの税率を低く、発泡酒や第3のビールの税率を高く設定するようです。いままでは、普段は第3のビール、特別な日はプレミアムビールと飲み分けていたのですが、設定税率によっては購買行動が変わるかもしれないので、こちらの酒税見直しも気になるところです。

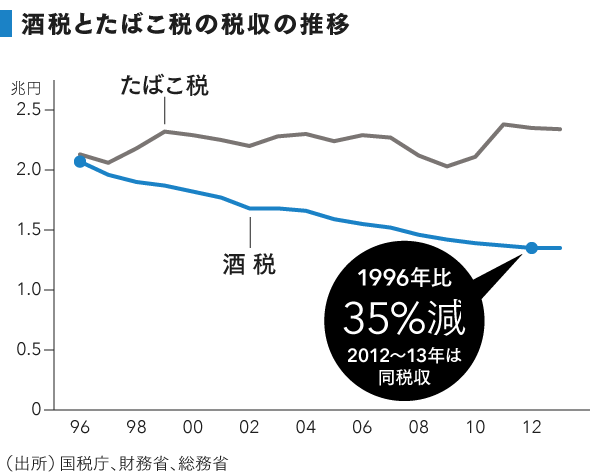

ご指摘の通り、我が国の酒税は酒類による税率格差が大きく、国際的に見てもビールの税率が高い。こうした状況下で必然的にビールメーカーも税制の隙間を狙う形での商品を打ち出すも、その商品を狙い撃つ形でビール類飲料の増税がなされてきた。しかし、こうしたビールメーカーと酒税のいたちごっこが続けば、ビール類飲料の低価格化に拍車がかかり、ひいては酒税を増税してもビール業界の利益が圧迫されることから、むしろ法人税も含めた税収が減少してしまう可能性もある。

また、中長期的な市場動向を考えれば、国内市場は人口減少により大きな成長が期待できない中で、自ずと海外市場が重要になってくる。しかし、酒税のいびつな構造により我が国のビールメーカーが税制の隙間をねらう商品開発を優先してしまえば、本来商品の競争力の源泉である味やブランド力で勝負するといった国際競争力の弊害になりうる。逆に、節税原料の発掘に使っていた経営資源をほかのサービスや商品開発に振り向ければ収益力の強化につながるものと思われる。

したがって、法人税も含めた視点で税収を減らさないためにも、また我が国ビール業界の国際競争力を落とさないためにも、増税一辺倒ではなく減税といった視点も含めた形で我が国の酒税におけるいびつな構造が一日も早く是正されることが望まれる。

<追記>本題と逸れるが、Naru Chanさんのコメントに関して。性別は関係なく、だからこそ弊社では男女両方のアナリストがいる。性別なり分析に本質的に無関係な要素をウリにするアナリストを採用もしていなければ、採用する気も毛頭ない。SPEEDA・Picks双方において、何らかの価値がある分析を提供できるかにつきる。なおそもそも証券アナリストではなく、予想もしていないので、当たり外れに関する言及は事実誤認。

性別ではなく分析・Pickで判断をしてほしいし、またそれを促進するようなコメントをお願いしたい。真面目に取り組んでいる人に対して、敬意が払われる環境こそが、情報の価値が認識され、認識されるからこそ質を上げることにもつながる。

<追記終>

永濱さんのコメントも参照。税制は、産業誘導に効果がある。個人的に気になるのは、日本のビール業界の「ガラパゴス化」。ビールは世界的に最も飲まれるアルコール飲料。時価総額では酒類業界最大手はAnheuser-Busch InBev(バドワイザーなど)で約23兆円、Ambev(南米最大のビールメーカー)約12兆円、SAB Miller約10兆円と続く。日本勢最大手はアサヒで2兆円、キリンが1.5兆円。

世界的な規模競争についていっていないのが明白な数値。規模やブランドが重要な中で、特殊な税制を敷くことによって、世界で売れるビール開発とかを動機付けていない税制ともいえる。国の税収入も重要だが、企業の競争力をつけていくことも併せて重要。そういう意味で、「悪い効果」になっていないだろうか?

マイニュースに代わり

フォローを今後利用しますか