2023/12/25

現場は大反発? 大塚商会はなぜ“科学的営業”を実現できたのか

大塚商会 | NewsPicks Brand Design

取り扱う商材は印刷用紙からAIソフトウェアまで多岐にわたり、中小企業を中心に全国29万社のあらゆる“お困りごと”を解決している大塚商会。

人員を増やさず、時価総額1兆円を超える企業にまで成長した秘密は、データとテクノロジーを活用した科学的営業スタイルにある。

全国にある顧客の業績や購買・取引履歴といったデータを可視化し、顧客の潜在的な課題をいち早く察知。最近では、膨大なデータを学習したAIが新規リードを発見することも、受注率の向上に一役買っている。

大塚商会はこの基盤づくりを30年以上も前から進めてきた。大規模な改革を行うには、現場社員の理解と実行が欠かせない。当時、すでに全国に拠点を持ち、6000人以上の社員を抱えていた大塚商会は、どのように改革を実行したのか。

大変革を現場で経験し、現在は北関東営業部長を務める上席執行役員・齋藤弘樹氏に話を聞いた。

DXの導入に、現場は大反発

──大塚商会のDXは30年前に始まったとか。

齋藤弘樹 今振り返ると、そうですね。

当時、取締役だった大塚裕司社長が、全国の支店に散らばっている在庫状況や雑になっている売上データをクリアにしようと、「大戦略」と呼ぶ構造改革に全社を挙げて踏み切ったんです。

拠点ごとに分散していた在庫管理や情報基盤の機能を一元化し、データやノウハウを集約する。勘と経験が物を言う営業スタイルから、データを重視したスタイルへの変革でした。

社長が営業部長だったころ、直属の部下だった私は、この改革にも大きな関心を持ち、間近で体験してきました。

──当時はまだDXという言葉もありません。現場の反応はどうだったんですか?

正直、当初の反応はネガティブでした。

それ以前の大塚商会は各地域の拠点が支店や販売課ごとに独立し、各現場の責任で数値管理などを行っていました。

契約・受注データの管理方法は支店ごとにバラバラでしたし、オフコンと呼ばれる事務処理用コンピュータを使っていましたが、容量が小さく、データとして残せるのは月次の数字だけでした。

それまでは営業個人の判断でお客様に色々と融通を利かせることもありましたが、売上計上の機能がセンターに集約されたことにより、営業による「とりあえず売上を計上し、あとから数字を修正して辻褄を合わせる」といった処理もできなくなりました。

コンプライアンスを重視する今の時代には当たり前のルールですが、当時の営業からは反発が大きかったと思います。

──反発が収まったのはデータドリブン経営のメリットを感じられたからですか?

誰もが改革の意義を確実に理解したと言えるのは、2000年代に入ってからでしょうか。

直後は融通が利かなくなってお客様から契約を切られることもあり、メリットどころかデメリットを感じる場面も多かったはずです。

それでも大塚社長は「膿を全部出し切る」という覚悟で改革に臨んだ。売上の赤字修正についても、「期限までに正直に申告すればマイナスの評価はしない」と宣言し、会社にとって不都合なことも全て洗い出した上で、改革を断行しました。

従来の体制をいちから作り替えるような構造改革を行っている最中に、現場がその意義や価値を本当に理解するのは難しい。

私自身も大塚社長が考えていたことを半分もわかっていなかったと思います。

ただ、この改革がなければ、2000年の東証一部上場もできなかったでしょうね。

──そんな時期を経て、10年後にはどんな変化があったんですか。

自分たちが変わったというより、社会やお客様の側が変わっていったという感じでしょうか。

2000年代に入ると、エンロン事件(※)などをきっかけに企業の不正会計に厳しい目が向けられ、社会全体がコーポレートガバナンスやコンプライアンスの重要性を認識するようになりました。

※アメリカの大手エネルギー会社エンロンが起こした、巨額不正会計事件。

それ以前に大塚社長は社会の変化を見抜き、データの可視化や財務数値の透明化を実現して、組織の体質改善をいち早く成し遂げていた。そういったガバナンスは現場の営業にもメリットがあることを、ようやく皆が感じ始めたのです。

改革直後はお客様に「大塚商会は融通が利かない会社になった」と言われていましたが、いつの間にか「大塚商会ならルールに則ってきちんと対応してくれる」という信頼に変わっていました。

また営業現場でも、売上管理や営業プロセスが透明化され、余計な交渉をせずに済むようになり、一人ひとりが本来の営業活動に集中できるようになったのです。

ツールだけでDXは実現されない

──その後、営業の方法はどう変わったんですか。

1990年代の「大戦略」によって、デジタル化を進めるための基礎がつくられ、構造改革から10年を経た2003年からは、蓄積したデータを活用して「SPR(セールス・プロセス・リエンジニアリング)」と呼ばれる営業ツールが本格的に導入されました。

これはCRM(顧客管理)とSFA(営業支援)を一体化した大塚商会独自の営業ツールで、データに基づく科学的営業スタイルの基盤となるものです。

すでにデータの集約が進んでいたお客様情報に加え、提案書や見積書から、商談や販売後のサポートに関する履歴までが一元化され、ツール上で可視化できるようになったんです。

しかし、これも最初はまともに活用されていなかったんですよ。

その一例が日報です。SPRにその日の営業活動を日報で上司に報告をするのですが、最初はめんどうだったのか、「アポにいった」「営業をした」ぐらいしか書かれていませんでした。

私は当時、マネージャーになっていたのですが、私も部下の日報をろくに読んでいない有様でした。

──ツールを導入したからといってDXが推進されるわけではない、ということですね。

そうです。ちゃんと活用されるようになったのは、日報を入れたことによって生産性が上がるという具体的な事例が増えてきてからですね。

たとえば取引先からお客様相談室に、「大塚商会の営業担当の対応が遅い」とお叱りの電話が入ったとします。

そこでオペレーターが担当営業の日報を確認すると、実はその問題はすでに解決済みで、お客様の社内で情報が共有されていないだけだとわかった。

「その件は10月9日13時に弊社営業が情報システム部門の山田様を訪問し、今後の対応策をお伝えしております」と回答するだけで、お客様もすぐに納得していただける。

オペレーターもその場で回答でき、営業担当者の手をわずらわせることもない。

問題を迅速に解決できるので、お客様にも満足してもらえます。そんな事例がたくさん出てきたのです。

生産性が本当に上がるツールの使い方

──基盤ができたこと(データ管理のセンター化)で、営業の型ができたんですか?

データ基盤は一元化されましたが、その使い方は拠点によって全然違うんです。ご提案する商品やサービスも拠点やお客様の規模、業種によって異なります。

全国の拠点で扱うあらゆる商材のデータがSPRに集まるので、「○○支店でこの商材が売れているなら、顧客層が近いうちの支店でも売れるんじゃないか」といった分析ができるようになっています。

データの集約によって本部が一律の営業戦略を現場にやらせるのではなく、むしろ支店ごとにエリアの特性に合わせた営業戦略を展開できるようになりました。

──一人ひとりの営業担当者はSPRをどう使っているんですか。

SPRには「商談データ」「コンタクトセンターの問い合わせ」「技術サポート履歴」「発注履歴」などが貯まっています。

たとえば、1000人規模の企業にITインフラ環境を提案するとき、過去にほかの営業が同規模の企業で受注した提案書を参照できるので、受注確度は上がりますよね。

つまり、SPRには約30年分のありとあらゆる知見が貯まっていて、先輩たちの経験にあやかることができるんですよ。

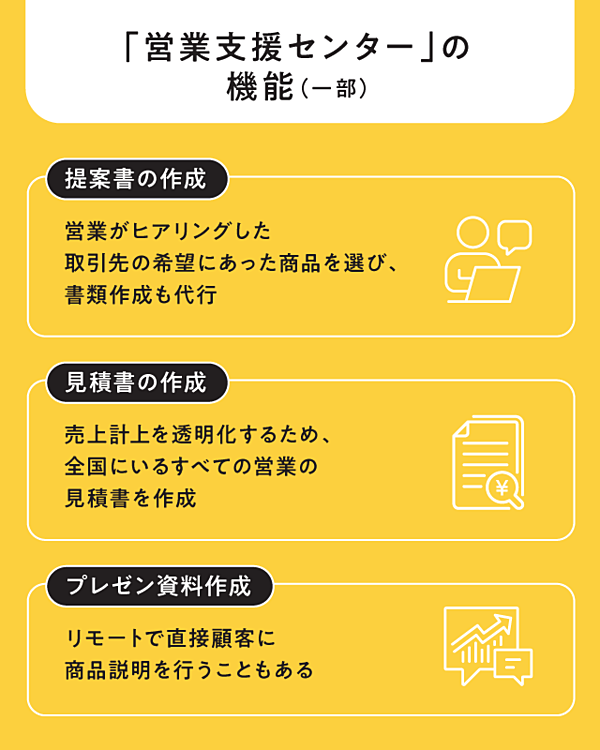

さらに、そのデータ活用をサポートする仕組みもあります。大塚商会には「営業支援センター」という部署があり、見積書や提案書はここがつくっているんです。

営業が「こんな属性のお客様に刺さる提案がしたい」「このお客様から受注できる確率の高い価格帯で見積もってほしい」といった依頼をチャットやメールで投げるだけで、センターがデータ分析に基づいた的確な書類を用意することが可能です。

さらに2017年からはAIも導入され、お客様の購買パターンや営業との接触履歴などを分析・学習することで、しばらく訪問していない取引先や往訪先の近くにある企業を教えてくれたり、どんな商材の提案が必要かの仮説を立ててくれたりしています。

導入当初はAIに的外れな訪問先を勧められることもありましたが、学習を重ねるうちに精度が上がり、今では営業にとって頼りになるサポート役として機能しています。

大塚商会はなぜ“科学的営業”を実現できたのか

──今でこそさまざまなSaaSがあり、データ基盤自体は提供されています。でも、生産性を上げられる企業ばかりではない。なぜ大塚商会はうまくいったんでしょう?

データ基盤やAIのようなテクノロジーは、営業の成果を向上させるための手段です。

大塚商会がデータをうまく活用できたのは、大塚社長がシステムやツールだけでなく、公平な評価制度をセットにした仕組みを構築したから。

今では、それぞれの社員が自分のやり方に合わせた活用法を工夫するようになっています。テクノロジーを活用する営業もいれば、データに頼ることなく自分なりのやり方を貫く営業もいます。

──どんな評価制度なんですか。

大塚商会では、個人評価とチーム評価の2つの指標が設けられています。

いくら自分の売上が良くても、所属するチームの売上が悪ければ、結果的に自分の評価も下がります。この仕組みのおかげで「チーム全員で頑張ろう」という意識が強くなりました。

営業のやり方は人によってバラバラでも、チームとしての評価が加わることで、会社全体の売上成長に貢献するんです。

──DXが成功した理由に評価制度があると聞くと、人間くさい部分も必要なんですね。

AI時代だからこそ、改めて人間の力が問われています。

たとえAIが受注獲得につながる確率が高いと判断した企業でも、訪問したらその日はたまたま担当者が家族と喧嘩をして機嫌が悪かった、ということもあるでしょう。

その際に相手の表情や周囲の状況を即座に読んで、「今日はご都合が悪いようなので、日を改めます」と言えるのが優秀な営業であり、AIにはない人間ならではの対応力です。

過去を全否定することなく、創業以来培ってきた企業文化や人的資産、顧客基盤を最大限に活かしつつ、新しい体制に転換する。これが、大塚社長が全社を挙げて取り組んできた大戦略の理念です。

国内でいち早く合理的な基盤を整え、DXに取り組んだことで、人の力を最大限に活かし、人間ならではの営業力で勝負できる組織をつくり上げることができた。

それこそが大塚商会の本当の強さなのだと自負しています。

大塚商会 実践ソリューションフェア2024

〜AIではじまる、DXのあたらしいかたち。〜

AIやロボットなどの最新技術から電子化やセキュリティ対策まで、DX推進の実践的ソリューションが見つかるビジネスユーザー向けのイベントを開催。

東京:2024年2月7日(水)~9日(金)

大阪:2024年2月15日(木)~16日(金)

オンライン:2024年2月19日(月)9:30~28日(水)18:00

詳細は▶公式ページへ(リンク有効期限 2024年3月29日17:00まで)

〜AIではじまる、DXのあたらしいかたち。〜

AIやロボットなどの最新技術から電子化やセキュリティ対策まで、DX推進の実践的ソリューションが見つかるビジネスユーザー向けのイベントを開催。

東京:2024年2月7日(水)~9日(金)

大阪:2024年2月15日(木)~16日(金)

オンライン:2024年2月19日(月)9:30~28日(水)18:00

詳細は▶公式ページへ(リンク有効期限 2024年3月29日17:00まで)

執筆:塚田有香

撮影:林和也

デザイン:田中貴美恵

編集:福田啄也

撮影:林和也

デザイン:田中貴美恵

編集:福田啄也

大塚商会 | NewsPicks Brand Design