2023/11/16

宇宙大航海時代をリードする、日本発スタートアップの未来図

日本のスタートアップ・エコシステムは、この10年で確かに成長してきた。しかし、諸外国との差は広がるばかり。なぜか。

そんな問いを巡りながら、日本ならではの希望と勝ち筋を探る、NewsPicks主催のカンファレンス『START UP EVERYTIME』が開催された。

カンファレンスと連動して、すべてのステークホルダーのリテラシーを上げる大型連載、題して「〝スタエコ〟の論点──日本のスタートアップ・エコシステムの論点」をお届けする。

2040年、月に1000人が住む未来が目前に

人工衛星を中心とした宇宙インフラは、通信や交通などさまざまな産業にとって欠かせない存在になっている。今後より一層の需要が見込まれるなか、宇宙インフラの持続的な構築に欠かせないのが宇宙資源の開発だ。2009年にNASAの研究で月面の水資源の存在が示唆されたことで、月の資源開発によって産業創生を実現する「月ミッション」が誕生。ispaceは、日本の民間企業で初めて月着陸船による「月周回」と「月面着陸」の2つのミッションに挑む。日本発宇宙スタートアップが目指す、宇宙規模のエコシステムとはなにか。代表の袴田武史氏に聞いた。

──宇宙を舞台にチャレンジを続けているispace。その事業内容について教えてください。

袴田 宇宙の中でも、まずは月を中心とした事業展開を考えています。

具体的には、月の水資源を軸とした宇宙インフラの構築を目指しています。

月面にある水(H2O)は液体水素(H2)と液体酸素(O2)に電気分解され、ロケットの燃料として使用することができるんです。

子供の頃に観たスターウォーズに魅了され、宇宙開発を志す。ジョージア工科大学で修士号(航空宇宙工学)を取得。大学院時代は次世代航空宇宙システムの概念設計に携わる。外資系経営コンサルティングファーム勤務を経て2010年より史上初の民間月面探査レース「Google Lunar XPRIZE」に参加する日本チーム「HAKUTO」を率いた。同時に、運営母体の組織を株式会社ispaceに変更する。現在は史上初の民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」を主導しながら月面輸送を主とした民間宇宙ビジネスを推進中。宇宙資源を利用可能にすることで、人類が宇宙に生活圏を築き、地球と月の間に持続可能なエコシステムの構築を目指し挑戦を続けている。

月の水資源を確保して、燃料を補給するガス・ステーションを宇宙に作れば、地球から打ち上げられるロケットの燃料の量を減らすことができ、輸送コストの削減につながります。

宇宙を対象にさまざまなビジネスが考えられていますが、その燃料をはじめとした輸送コストの高さが課題なので、宇宙にあるアセット(資源)を使って経済的合理性を高めることが重要なのです。

ただ、いきなり資源開発を進めるのは難易度が高いため、まずは月への輸送インフラを活用した物資輸送サービスを提供しています。

月着陸船には貨物を積載できるので、そのスペースを各国の宇宙機関や研究機関、大学、民間企業に活用していただく内容です。

政府の宇宙開発ミッションも増え、民間企業の技術開発も進んできました。ispaceの輸送能力への需要の高まりを感じています。

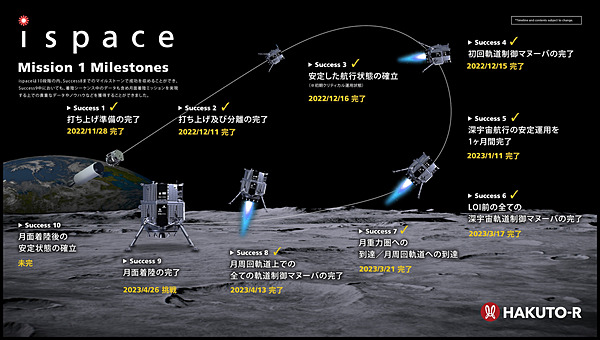

2022年末には、民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」を打ち上げるミッション1を実行し、民間主導の月着陸船ではじめての月面着陸を目指しました。

残念ながら月面着陸は未完に終わりましたが、10段階あるマイルストーンのうち、Success8まで辿り着けました。

Ⓒispace

原因は分析できているので、引き続き、月に向かって船を送り続けていきたいと思っています。

──袴田さんには、どのような未来が見えているのでしょうか。

2040年には1000人が月に住んでいて、年間1万人ほどが観光で訪れるような世界になります。

「宇宙に行ってみたい」という夢を持つ方は多くいるので、人類が宇宙に進出していくことは必然の流れになると思います。

月での人類の持続的な活動を目指すNASAのミッション「アルテミス計画」では、2020年代に数名が月に降り立つことになっており、中国も動き出せば10名が上陸していてもおかしくありません。

そうすると、2030年代にはもう少し増えて100名ほどの人が月にいて、2040年代は1000名規模になる。これは、けっして不可能なシミュレーションではありません。

しかし、宇宙に“恋焦がれているだけ”ではなにも実現しません。

ロボティクスやAIによる開発も進んでいますが、人間だからできることもまだまだ多い。

誰かがイニシアチブをとって仕組みを作る必要があり、ispaceはそれができるポジションにいると思います。

2040年はもう17年後、そう遠い未来ではありません。チャレンジングなミッションではありますが、必要なステップを明確にしたうえで取り組んでいます。

──袴田さんは「宇宙に恋するひとり」ではないのですか?

幼い頃から宇宙が大好きで、新しい道を切り拓くべくチャレンジをしていますが、いまはもう「恋」ではないですね(笑)。

ビジネスとしての確かな手触りを感じながら進んでいますし、自分の手で未来を作っている実感を得られることが、宇宙ビジネスのおもしろさです。

世界中の多くのプレーヤーと手を取りながら、宇宙を中心とした“新しい社会”を作っている。そんなイメージです。

宇宙開発においては、持続的な経済インフラが重要だと思うんです。経済的な基盤がないと、技術の開発も進みません。

昔から宇宙は人を魅了してきましたが、科学技術の面で関心を持つ人は多い一方で、宇宙をマーケットと捉え、そこに経済圏を作ろうとするプレーヤーは少なかった。

技術者だけで開発を進めると、「自分の技術を使いたい」が主たる目標になってしまいます。

「宇宙にエコシステムを構築しよう」と考えるプレーヤーが中心になれば、「宇宙という場所や新しい経済圏をどう活用していくか」という視点が生まれ、宇宙にあるアセットを私たちの既存の地球社会だけでなく、宇宙から生まれる新しいエコシステムに還元できます。

過去、宇宙に恋した技術者に投資した大富豪がことごとく失敗してきたのに対して、イーロン・マスクが「スペースX」で成功しているのは、経営者の目線から経済圏を見据えていることが大きいでしょうね。

──なるほど。技術を高めるだけでなく、宇宙にもエコシステムの構築が重要だと。事業の持続可能性はどのように高められるでしょうか。

技術者だけでなく、ビジネスへの高い知見や経験を持つ人材を外部から集めています。

宇宙以外の多分野と融合することでイノベーションが加速し、ビジネスの全体像を捉えたシステムの最適化ができるので、宇宙開発の経験がない方にもあえて経営陣に入ってもらっています。

技術とビジネスのバランスは、常に意識していますね

現在のチームは日本に約160名、アメリカに80名、ヨーロッパに30名ほどの体制です。ただ、日本にいるメンバーも3割から4割は外国籍なので、実は全体では日本人のほうが少ないんです。

日本の方は安定した道を選ぶ割合が高く、まだまだチャレンジングな宇宙領域に挑もうという人材のプールがとても小さいため、自然と海外から仲間が集まってきました。

結果的にグローバルなメンバーがそろいましたが、宇宙という壮大なスケールで新しいスタンダードを作っていくうえでは、とてもいいチームができたと思います。

Ⓒispace

──多くの研究開発型のスタートアップが、その技術の社会実装に時間を要し、資金繰りにも苦労しています。ispaceは前身となる合同会社の設立から13年経った、2023年4月12日にグロース市場に上場されました。

「宇宙」と聞くと無謀なチャレンジに思えるかもしれませんが、実はispaceの事業は、予測を立てて、計画的に進めやすいものです。

ロボットやAI、量子コンピューターなどの最先端技術には活用の前例がないものも少なくないですが、宇宙開発は技術面では「実現可能だとすでに証明されている」からです。

50年前にNASAが月に着陸しました。中国やインドの宇宙進出も進んでいます。

知識と経験値の高い人材さえそろえば、技術面のハードルはクリアできると実証されています。

この先の私たちのチャレンジは、民間の限られた資本を使って、短期間で事業を実現すること。ここに尽きます。

ご想像の通り、宇宙開発は大きくコストがかかり、日本のプライベートマーケットだけで必要な資金を集めることは容易ではありません。

より広く投資家にアクセスするためにも、早期に上場することが重要だと、以前から考えていました。

もっと早く実現したかったのですが、マーケット環境などさまざまな影響を鑑み、最速のタイミングだったのが、今年4月です。

上場によって資金調達しやすくなったことに加え、近年の宇宙産業は民間がビジネスを構築しやすい環境に変わってきているように感じます。

技術のコモディティ化が進み、民間が低価格で高性能なサービスを提供できるようになりました。

それにともなって「官民連携」の構造へと移行が進み、莫大な金額で自主開発を続けてきた政府は、民間主導のサービスを購入することで大幅なコスト削減を試みています。

民間企業にとっても、政府と契約して複数年にわたって支払いが行われるほうがビジネスの見通しが立てやすい。

販売個数が問われるロボット産業などに対して、1回で数十億円単位の契約が結べ、ミッション実行までに前払いしてもらえる、我々の事業モデルは持続可能性が高いんです。

宇宙というと「夢はあるけど難しすぎる」と思考停止してしまう方も多いですが、ビジネスとして現実的に捉えると、リスクはそれほど大きくないと言えます。

Ⓒispace

──たしかに、前例がありますね。「夢とロマンのビジネス」と捉えている方もまだまだ多そうです。直近はマーケット環境の変化も激しいですが、投資家とはどのようにコミュニケーションをとっていますか。

変動の大きい環境であることは避けられないので、長期的な視点でispaceの財務状況を理解し、株を保有していただく方々を増やすことが重要だと思っています。

そのために情報開示をしっかりと行い、「マーケットの状況は変化しても、事業の基盤は揺るがない」というメッセージをお伝えするようにしています。

数字として明確に表れるものはまだ多くないですが、大きなポテンシャルがあると信じているので、実績を積み上げて世の中の認識を変えていきたいと思っています。

──多くの方が、ispaceの「次」に期待しています。今後の展望を教えてください。

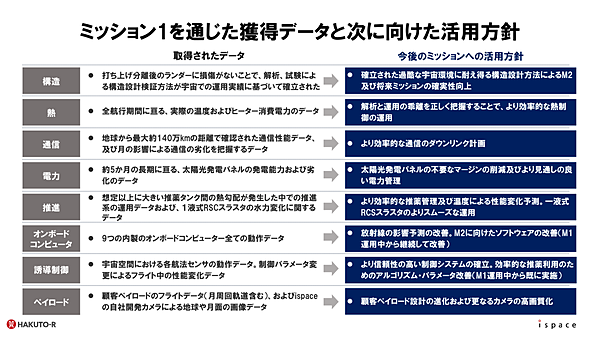

2024年にはミッション2、2026年にミッション3を実行する予定です。

ミッション2では月面着陸とローバー(月面探査車)による月面探査を目指し、地球と月の輸送サービスを構築するための技術検証を目的としています。

ミッション3以降では、主に水資源を探査しながら輸送サービスのプラットフォームを構築しようと考えており、より高頻度の着陸と探査を目指します。

リスクを最低限にするために、複数のミッションを同時並行で進めるようにしているんです。

先行するミッションでなにが起こっても、そこから得られる学習データは相当量あるので、すぐに次のミッションにフィードバックし、技術の成熟度を短期間で飛躍的に上げていく戦略です。

Ⓒispace

ミッション1で使用した月着陸船はハードウェアには問題ないことが確認できたので、ミッション2でも同じものを使用する予定です。

もう来年の打ち上げに向けた、最終組み立てが始まっています。

前回はあと一歩のところまで進めることができたので、そのフィードバックを反映して着陸を実現します。

宇宙インフラを構築して人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性のある世界を作っていきたい。

ispaceが取り組む月への上陸は、その出発点です。私たちは歩み続けます。

📍2024年1月31日まで無料アーカイブ配信中!

「アーカイブ・オンライン配信」チケットを選択!👇

「アーカイブ・オンライン配信」チケットを選択!👇

執筆:伊東瑞紀

デザイン:月森恭助

取材・編集:樫本倫子

デザイン:月森恭助

取材・編集:樫本倫子

〝スタエコ〟の論点

- 【新】スタートアップ・エコシステムってなんですか?

- いまこそ、スタートアップ⇔大企業を「越境」せよ

- SaaS=オワコンに「NO!」日本市場には伸びしろしかない

- 「原始時代ぐらい遅れてる!」焦りが生み出すグローバル戦略

- アメリカ進出1年。未来をつくる“覚悟”と見えてきた“勝ち筋”

- 「しょうがない」って言うな。一人の強い思いから未来は変わる

- 【教えて】 なぜ、スタートアップが国の「ルール」を動かせたのか

- “儲かる”構造づくりが「未来世代のための社会変革」への近道

- 「日本のポテンシャル」は低くない。勇気を持ってグローバルに挑め

- 「自然への思い」が巨大事業を動かす。再エネスタートアップの規格外の挑戦

- 東大・京大だからこそのVCの姿。トップに話を聞いたらすごかった

- 医療危機にどう対応するか?「重い」業界を変える変革者たち

- 日本の最先端がここに。「3つのアワード」に込められた思い

- 足りないパーツは明確。いまスタートアップ・エコシステムに必要なもの

- 準備OK。さあ、1兆円スタートアップを目指す時がきた

- 宇宙大航海時代をリードする、日本発スタートアップの未来図

- やるからには、数十兆円級の「ホームラン」を目指さないと意味がない

- エネルギーの源は「資源」から「技術」へシフトする

- これが現実。次の世界スタンダードを獲る「Deep」な技術を見逃すな

- 【警鐘】そのスタートアップは「世界標準」の設計になっているか?

- 【みずほ・MUFG・SMBC】メガバンクにとってスタートアップとは何か

- 日本の技術で世界に切り込む、ディープなスタートアップの今