2023/8/18

日本の“ヤバいまちづくり”に転換を。公民連携には正しい「評価軸」が要る

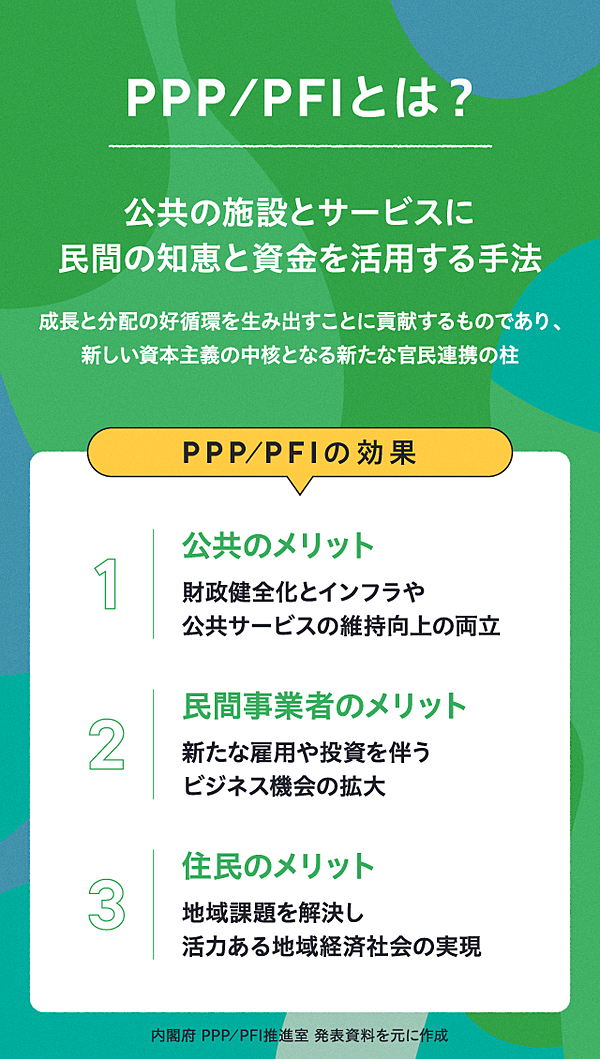

地域活性化のキーワードとして「公民連携」が注目されている。内閣府による『PPP/PFI推進アクションプラン(令和5年度改定)』では、今後10年間で事業規模30兆円という目標を掲げ、全国の自治体に向けて公民連携施策を後押ししていく方針だ。

PPP(Public Private Partnership)のなかでも代表的な手法がPFI(Private Finance Initiative)だ。

これまで自治体が行ってきた公共施設の設計・建設・管理・運営から公共サービスの提供までを、自治体と連携する民間企業が行うことを指す。

「PPP/PFI推進アクションプラン」発表資料より抜粋

従来の公共事業では国債・地方債でまかなわれてきた資金調達も民間によるプロジェクト・ファイナンスで行うなど、PFIによって官民間のリスクが適切に分担されれば、公共サービスの運営コストの削減、および良質なサービスの維持運営が可能になるメリットがある。

だが、話はそう単純ではない。

PFIは「運営によって民間事業者が利益を出せること」が前提となる仕組みだが、そもそもが「赤字前提」「補助金ありき」で収益性に欠ける事業計画がまかりとおってしまい、長期に亘って自治体の財政を圧迫している事例も生まれている。

そのような“マイナスの公民連携”に歯止めをかけるべく、日本における公民連携の新しい姿を提示するイベント『公民連携アワード2023』が、来たる8月27日に開催される。

イベントを統括するAIA代表理事の木下斉氏と、補助金に頼らない公民連携事業「オガールプロジェクト」で知られる岡崎正信氏に、アワード設立の目的を聞いた。

INDEX

- 日本の“ヤバいまちづくり”を転換するために

- その“まちづくり”に「オーナーシップ」はあるか

- 日本の公民連携に新たな「評価軸」を作る

日本の“ヤバいまちづくり”を転換するために

──今回、「公民連携アワード」と銘打って、優れた公民連携事業を表彰するイベントを立ち上げるとのこと。その趣旨を教えてください。

木下 一言でいえば「日本の“ヤバいまちづくり”をどう転換するか」という大きな課題があって、そこに対する一手です。

いま、日本全国で「公民連携」を謳う施策が次々と生まれていますが、そのなかには過去の延長線上から発生した、地域に貢献するどころか長期的なマイナスを生むだけの無責任体質な事業が多く含まれています。

例えば、必要以上に豪華な箱モノを建てて、収益性に乏しいサービスを運営し、国の補助金で補填することを前提とした大甘な事業計画が、なぜか実行されてしまう。

その要因のひとつに、公民連携においては「地域の活性化のため」「住民の生きがいに貢献」といった聞こえいい“キレイゴト”が通用してしまいがちで、その事業が本当に地域へ利益をもたらすのか、正しく精査しないままプロジェクトが進んでしまうのです。

また、それが大規模な予算を費やしたプロジェクトであるほど、完成した瞬間に「地域活性化の成功事例」として全国的に評価される傾向もあります。本来なら完成後、どれだけ地域に利益を生んだかを見るべきところを、それを評価する仕組みがない。

この状況を変えるために、当事者である官民および学識者の方々と一緒に、このタイミングで公民連携における「適切な評価軸」を作りたい、というのがアワードを立ち上げる目的です。

岡崎 従来、自治体の公共事業というと、“その町の建設業者が儲かるもの”だと相場が決まっていました。

建設業者が稼ぐと、結果的に地域が潤うという流れが昭和の昔からあり、それが麻薬のようにばらまかれて、いまは公民連携という名前に変わっただけの話があちこちで続いています。

でも、本来はその町が繁栄するから、その町の建設業者が稼ぐものであって、流れが逆なんですよ。民間ならば、需要がないところに価値を作っても、ビジネスは持続しないでしょう。自治体だって同じで、地域に需要がなければ衰退していくわけです。

じゃあ、自分の地域にどういう需要を作って、そこにどんな価値を提供すれば、利益が生み出せるか。それを考えて形にするのが“まちづくり”であり、公民連携に関わる官民の役割だということを、あらためて考える時期が来たんだと思います。

その“まちづくり”に「オーナーシップ」はあるか

──公民連携アワードの母体となる「都市経営プロフェッショナルスクール」は、木下さんや岡崎さんらまちづくりの当事者たちの手で、2013年に設立されています。

木下 スクールの「公民連携事業課程」は現在8期目が開講中で、すでに450人以上の卒業生がいます。受講料は年間100万円を超えますが、参加者の9割は自費で受講されています。職種でいうと公務員の方が一番多い。覚悟のある人が集まってきているんです。

もともとは東日本大震災があった2011年に、「まちづくりブートキャンプ」という3泊4日のセミナーをやったのがはじまりで、その参加費が30万円。新事業への投資と考えたら全然回収できる額ですが、当時の業界的には考えられないような高額でした。

一般的にまちづくり系のセミナーや講座ってほとんど無料開講が当たり前で、「タダほど無駄なものはない」と思うことが多かった。我々は本気なので、本気の人だけが集うようにしたんです。

岡崎 それらの地域セミナーが無料で開講されてきた理由って、結局、税金でやることだからですよ。公民連携も同じで、問題の本質はここにあるんです。

公民連携事業を成功させる上で、必須条件なのが「オーナーシップ」です。その事業を本当に自分のものだと考えて、最終的な責任を負う個人がいるかどうか。

僕の経験上、資金調達をして事業を立ち上げるというのは、人生の一部をかけて行うものです。限りある時間とお金をその地域に投資して、ちゃんと回収する覚悟を持っていなければ、できることじゃない。

それが、なぜか公民連携という枠組みになると、その最終責任者がいない事業が生まれてしまう。

最終的な事業責任を「個人が誰も負わない」という前提でプロジェクトが進められた結果、おそらくポテンシャルがあった地域が、とてつもない負債施設を抱えるようなケースが日本中で量産される結果になってしまった。

結局、自分の懐が痛まないから、杜撰な事業計画を承認して、形は変われども税金を投入してしまう。これが公民連携における問題の本質です。

岩手県紫波町の「オガールプロジェクト」は、自治体が10年間塩漬けにしていた10.7haの土地を公民連携で開発し、年間100万人近い利用客を創出した。

木下 その通りで、公民連携で失敗して300億円の赤字施設が出来てしまった地域があるとして、それを市長や町長が穴埋めするわけではないし、行政の担当者も誰も個人保証はいれてないわけです。

ということは、「形だけやってしまえばいい」という話になってもおかしくない。市民も同じで、推進派の地元の経済団体が保証人になっているわけでもない。つまり、誰も責任を取らない地域の取り組みが繰り返されてきた結果が今です。

「他人のお金を“地域のため”といって責任を取らずに使うこと」が地域活性化だと勘違いしている人が増えてしまったので、それを根本から変えましょうという話なんです。

日本の公民連携に新たな「評価軸」を作る

──アワードを通じて、優れた公民連携事例を発信していきたいということでしょうか。

岡崎 長年、地域活性化に関わっていて感じている問題として、「余所の成功事例を真似よう」と考えている地域が多いこと。図書館と産直を併せれば良い、体育館とテナントを併せれば良い、みたいな話が横行しています。

「手法」は本質ではないんです。重要なのは「その地域が生き残っていけるか」という経営視点を持って、地域に経済循環を生み出しているかどうか。それを評価できるかどうかです。

「公民連携すれば何かよくなる」というのは妄想でしかない。公民連携自体が目的化してるような状況を吹き飛ばさなければいけないと思っています。

PPP/PFIによる公民連携事業は規模、数ともに拡大していく見込みだ

──公民連携アワードにおける評価軸は何になるのでしょうか?

木下 行政が仕様を設計した公共施設を、そのまま民間事業者が建てたって別にコストが大きく変わるわけでもない。民間主導でやるからには、行政単独ではできないような付加価値を生まなければ、何の意味があるのかという話になってしまいます。

PFIは本来的に「3つの黒字」が作れていることが必要です。運営事業者が黒字、テナントに入ってくれるお店も黒字、自治体の税収が黒字、の3つですね。そうでなければやる意味がないし、持続しません。

岡崎 その事業を通じて、「地域の税収が増えているか」「地域の資産価値が上がっているか」は重要な基準になると思います。

ただ、民間単独で新しいことをやって、地域にプラスになっている民間事業だって多々あるわけで、公民連携だからこそ作れる価値については、今回のアワードを通じて掘り下げたいポイントでもあります。

「公共の財産を活用して、行政が単独でやるよりも賢く価値を生み出している」という事業を評価したいし、その考え方を全国の地域に広げていきたいですね。

木下 公民双方からのアプローチがあることで、単独でやるよりもパフォーマンスが出ることが理想的だし、それを正しく測定して評価するメジャーリングが求められていると思います。

今回、あえて民間としてインディペンデントな表彰制度を作るわけですが、政治的な忖度が発生しない良質な事例が発掘・評価されていく流れが、これをきっかけに広がっていくことを期待しています。

取材・構成:呉琢磨

デザイン:小谷玖実

デザイン:小谷玖実